おはようございます。

今年は花の暦が早いようで、菖蒲園の様子が気になる一方、夏の高原からはニッコウキスゲ開花のニュースが届きます。

梅雨の晴れ間に覗く空がこんなに青いのならば、私もどこかへ行きたいもの…

揺すぶられる旅情を胸に秘め、

さて皆さま、今週末、こちらへお出かけになるのは如何でしょう?

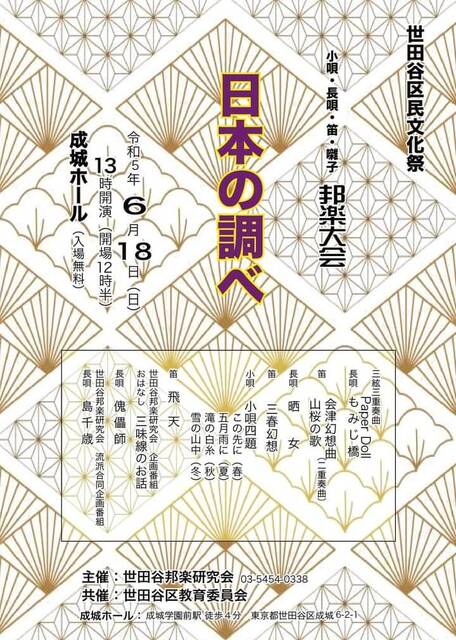

6月も早や3週目の今週末18日(日)、

小田急線 成城学園前 駅北口 徒歩3分、

成城ホール(世田谷区/砧区民会館)にて、邦楽の演奏会がございます。

13時開演で終演は16時ごろ。

入場は無料、お出入り自由にて、

長唄、笛、囃子、小唄など、伝統的な古典邦楽から新作の現代邦楽などがお愉しみいただけます。

また、企画番組として長唄杵家流御家元・杵家弥七師の「三味線のお話」もございます。

杵徳社中は、

三味線三重奏曲「ペーパードール」

長唄「もみじ橋」

そして、歌舞伎舞踊「近江のお兼/おうみのおかね」としてご存じの方も多いかと存じますが、

古典長唄「晒女/さらしめ」を演奏いたします。

團十郎娘(だんじゅうろうむすめ)、というタイトルでもお耳になさった方もいらっしゃるかも、

7代目市川團十郎が、文化十(1813)年六月に江戸森田座で初演いたしました、八変化舞踊のうちの一曲です。

舞台は琵琶湖畔、花道を暴れ馬を追いかけて、田舎娘キャラを表す濃い緑色のきものに、布ざらしのたらいを抱えた力自慢の女の子・おかねが派手やかに登場します。

相撲の組み手の振りをして男衆と立ち廻りをしたり、まだ知らぬ恋へのあこがれを盆踊りの風情でしっとり舞い、越後獅子にもございます晒(さらし)の合方(あいかた)では、長尺の布を…現代で言えば新体操のように振り回しなびかせて踊るとても面白い番組で、開幕から3か月ものロングランの大人気を博したそうです。

近江の地名を詠み込んだ歌詞も、ご当地ソング的な旅情を誘います。

一口に晒の合方と言っても、バリエーションが豊富ですから、

越後獅子は三下りで、出稼ぎである大道芸の心情を描いた都市の憂鬱をも内包する曲調ですが、

晒女は二上りで、朴訥としたカントリーで鄙びた明るい農村、里の牧歌的雰囲気です。

三味線音楽の奥深さと申しましょうか。

七代目の團十郎と言えば、歌舞伎十八番を制定し、その豪奢な暮らし向きにお上から睨まれ江戸追放になり、また、子息・八代目に團十郎(のちに自殺しますが昭和の歴史やミステリー作家たちの格好のネタでして、20世紀には面白い小説が沢山ありました)を譲り、自分は五代目海老蔵を名乗り…云々と、エピソードのとても多い名優で、

四谷怪談の民谷伊右衛門に代表される色悪と、市川家のお家芸である荒事の両方を得意とした、思い馳せるだに、タイムマシーンで観に行きたい役者のひとりです。

今回は踊りは無く、地(じ)の演奏のみですが、江戸時代文化文政年間の芝居町の賑わいをご想像頂いて、ご観覧いただけましたら嬉しいです。

「近江のお兼」と申しますと、新橋演舞場での先代の七世中村芝翫丈の舞台が想い出されます。

当時、芝翫丈は体調を崩されて、私が物凄く愉しみにして伺った日は、当代の芝翫=当時・橋之助が代演でした。客席から悔しげに睨んでいた一観客に申し訳なさそうに踊っていた橋之助丈には、いま思うと、しみじみとごめんなさいです…30年以前の記憶。

芝居好きな人間というものは、自分の贔屓俳優に激しい執着をいだいているものなのです。

伊豆半島西海岸の松崎町に、江戸時代に左官の名工として名を馳せた入江長八(いりえ ちょうはち)の記念館がございます。

長八は、漆喰で彫塑する独自の技法を編み出した職人で、もう二十年近く以前、同記念館に参りましたところ、「近江のおかね」という画題での作品があり、びっくりしました。

長八は文化12年生まれとのことですから、七代目團十郎が活躍した同時代に生きて同じ江戸の空気を吸っていた人間です。

同記念館の土産用絵はがきがあったので記念に買い求めたのですが、いつだったかの午年の、年賀状の返礼に友人に送ったので、もう手元になく、写真でお見せ出来ないのが残念です。

…というように、キリがない近江のお兼に対する私のシンパシー…

冷静に真心を込めて演奏いたします。

ご来場をお待ちしております。

今年は花の暦が早いようで、菖蒲園の様子が気になる一方、夏の高原からはニッコウキスゲ開花のニュースが届きます。

梅雨の晴れ間に覗く空がこんなに青いのならば、私もどこかへ行きたいもの…

揺すぶられる旅情を胸に秘め、

さて皆さま、今週末、こちらへお出かけになるのは如何でしょう?

6月も早や3週目の今週末18日(日)、

小田急線 成城学園前 駅北口 徒歩3分、

成城ホール(世田谷区/砧区民会館)にて、邦楽の演奏会がございます。

13時開演で終演は16時ごろ。

入場は無料、お出入り自由にて、

長唄、笛、囃子、小唄など、伝統的な古典邦楽から新作の現代邦楽などがお愉しみいただけます。

また、企画番組として長唄杵家流御家元・杵家弥七師の「三味線のお話」もございます。

杵徳社中は、

三味線三重奏曲「ペーパードール」

長唄「もみじ橋」

そして、歌舞伎舞踊「近江のお兼/おうみのおかね」としてご存じの方も多いかと存じますが、

古典長唄「晒女/さらしめ」を演奏いたします。

團十郎娘(だんじゅうろうむすめ)、というタイトルでもお耳になさった方もいらっしゃるかも、

7代目市川團十郎が、文化十(1813)年六月に江戸森田座で初演いたしました、八変化舞踊のうちの一曲です。

舞台は琵琶湖畔、花道を暴れ馬を追いかけて、田舎娘キャラを表す濃い緑色のきものに、布ざらしのたらいを抱えた力自慢の女の子・おかねが派手やかに登場します。

相撲の組み手の振りをして男衆と立ち廻りをしたり、まだ知らぬ恋へのあこがれを盆踊りの風情でしっとり舞い、越後獅子にもございます晒(さらし)の合方(あいかた)では、長尺の布を…現代で言えば新体操のように振り回しなびかせて踊るとても面白い番組で、開幕から3か月ものロングランの大人気を博したそうです。

近江の地名を詠み込んだ歌詞も、ご当地ソング的な旅情を誘います。

一口に晒の合方と言っても、バリエーションが豊富ですから、

越後獅子は三下りで、出稼ぎである大道芸の心情を描いた都市の憂鬱をも内包する曲調ですが、

晒女は二上りで、朴訥としたカントリーで鄙びた明るい農村、里の牧歌的雰囲気です。

三味線音楽の奥深さと申しましょうか。

七代目の團十郎と言えば、歌舞伎十八番を制定し、その豪奢な暮らし向きにお上から睨まれ江戸追放になり、また、子息・八代目に團十郎(のちに自殺しますが昭和の歴史やミステリー作家たちの格好のネタでして、20世紀には面白い小説が沢山ありました)を譲り、自分は五代目海老蔵を名乗り…云々と、エピソードのとても多い名優で、

四谷怪談の民谷伊右衛門に代表される色悪と、市川家のお家芸である荒事の両方を得意とした、思い馳せるだに、タイムマシーンで観に行きたい役者のひとりです。

今回は踊りは無く、地(じ)の演奏のみですが、江戸時代文化文政年間の芝居町の賑わいをご想像頂いて、ご観覧いただけましたら嬉しいです。

「近江のお兼」と申しますと、新橋演舞場での先代の七世中村芝翫丈の舞台が想い出されます。

当時、芝翫丈は体調を崩されて、私が物凄く愉しみにして伺った日は、当代の芝翫=当時・橋之助が代演でした。客席から悔しげに睨んでいた一観客に申し訳なさそうに踊っていた橋之助丈には、いま思うと、しみじみとごめんなさいです…30年以前の記憶。

芝居好きな人間というものは、自分の贔屓俳優に激しい執着をいだいているものなのです。

伊豆半島西海岸の松崎町に、江戸時代に左官の名工として名を馳せた入江長八(いりえ ちょうはち)の記念館がございます。

長八は、漆喰で彫塑する独自の技法を編み出した職人で、もう二十年近く以前、同記念館に参りましたところ、「近江のおかね」という画題での作品があり、びっくりしました。

長八は文化12年生まれとのことですから、七代目團十郎が活躍した同時代に生きて同じ江戸の空気を吸っていた人間です。

同記念館の土産用絵はがきがあったので記念に買い求めたのですが、いつだったかの午年の、年賀状の返礼に友人に送ったので、もう手元になく、写真でお見せ出来ないのが残念です。

…というように、キリがない近江のお兼に対する私のシンパシー…

冷静に真心を込めて演奏いたします。

ご来場をお待ちしております。