今度の日曜日、11月29日。

日本橋は茅場町の東京証券会館ホールで、わが杵徳会一門の温習会がございます。

開演は正午。

日頃の研鑚の成果を皆さまに楽しんでいただけますよう、みな一生懸命勤めますので、

どうぞ皆さま、お越しくださいませ。

当ブログをご覧になってくださる皆さまには、日頃のご愛顧に感謝申し上げ、ご招待いたしますので、どうぞ当日受付へお寄りになってくださいませ。

番組は上掲チラシのような案配です。

社中新名取の名披露目もございます。

華やかなお囃子入りのリズミカルで楽しい曲や、二挺二枚で唄と三味線をしみじみとお聞かせする曲などバラエティ豊かに17番を上演いたします。

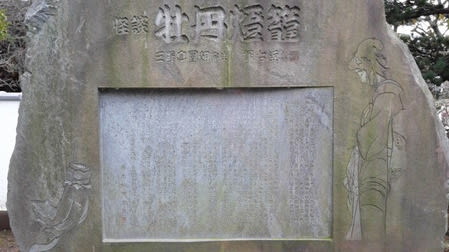

さて番組中、このたび新作初上演となりました朗読三絃「牡丹灯籠」。

できたてのほやほやです。

これもまたひょんなことで創作の運びとなりました。

平成27年のこの春、足立区の伊興をふらふらと散策しておりました折、牡丹灯籠作中の舞台となりました、新幡随院 法受寺(関東大震災後この地に移転されたとの由)に、偶然、往き合ったことから始まりました。

三遊亭圓朝の名作を、和井内会の一員でもあるミステリー専門劇団フーダニット松坂晴恵座長に脚色・構成していただきました。

作曲はお馴染み、当流派家元・杵屋徳衛です。

此度は、松坂座長が朗読を担当し、不肖わたくし徳桜が三絃を勤めさせていただくことと相成りました。

そしてまた有難いことに、今回賛助出演下さる先生方が、蔭囃子を、急遽つけてくださることになりました。

徳衛の演奏には及ぶべくもございませんが、

何度味わっても飽きることなく惹き込まれる、魅力あふれる大圓朝の世界、江戸から明治に続く空気感、情緒・情景を少しでも醸し出せますよう、精進いたします。

ご高覧賜りたく、何とぞよろしくお願い申し上げます。

日本橋は茅場町の東京証券会館ホールで、わが杵徳会一門の温習会がございます。

開演は正午。

日頃の研鑚の成果を皆さまに楽しんでいただけますよう、みな一生懸命勤めますので、

どうぞ皆さま、お越しくださいませ。

当ブログをご覧になってくださる皆さまには、日頃のご愛顧に感謝申し上げ、ご招待いたしますので、どうぞ当日受付へお寄りになってくださいませ。

番組は上掲チラシのような案配です。

社中新名取の名披露目もございます。

華やかなお囃子入りのリズミカルで楽しい曲や、二挺二枚で唄と三味線をしみじみとお聞かせする曲などバラエティ豊かに17番を上演いたします。

さて番組中、このたび新作初上演となりました朗読三絃「牡丹灯籠」。

できたてのほやほやです。

これもまたひょんなことで創作の運びとなりました。

平成27年のこの春、足立区の伊興をふらふらと散策しておりました折、牡丹灯籠作中の舞台となりました、新幡随院 法受寺(関東大震災後この地に移転されたとの由)に、偶然、往き合ったことから始まりました。

三遊亭圓朝の名作を、和井内会の一員でもあるミステリー専門劇団フーダニット松坂晴恵座長に脚色・構成していただきました。

作曲はお馴染み、当流派家元・杵屋徳衛です。

此度は、松坂座長が朗読を担当し、不肖わたくし徳桜が三絃を勤めさせていただくことと相成りました。

そしてまた有難いことに、今回賛助出演下さる先生方が、蔭囃子を、急遽つけてくださることになりました。

徳衛の演奏には及ぶべくもございませんが、

何度味わっても飽きることなく惹き込まれる、魅力あふれる大圓朝の世界、江戸から明治に続く空気感、情緒・情景を少しでも醸し出せますよう、精進いたします。

ご高覧賜りたく、何とぞよろしくお願い申し上げます。