七十二候にては小満、蚕起食桑…カイコが発生し盛んにクワの葉を食べる、樹々の梢も瑞々しい新緑に覆われ、万物の成長目覚ましい季節となりました。

さて、人間界では、恒例春から初夏にかけての演奏会シーズンとなりまして、

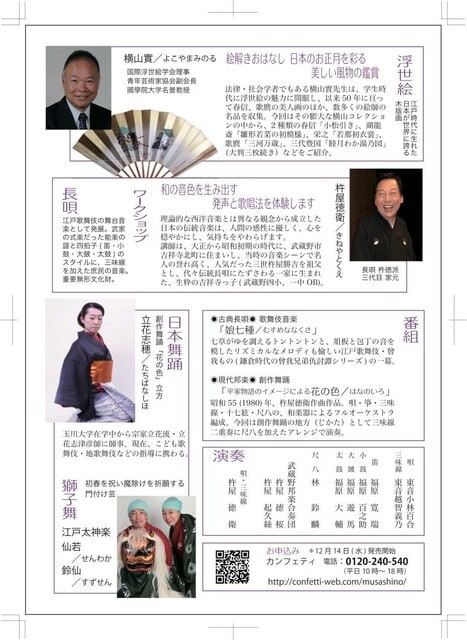

今週末の5月26日(日)、吉祥寺駅南口すぐの、武蔵野公会堂(パープルホール)にて、邦楽演奏会が開催されます。

我が杵徳会社中も、古典長唄『新曲浦島/しんきょく・うらしま』、『廓丹前/くるわ・たんぜん』の2曲を演奏いたします。

開演は午後1時、終演は夕方4時ごろを予定しております。

長唄のほかにも、十三絃、三絃、尺八トリオ演奏の古典三曲、三味線や箏の現代邦楽など多彩な日本の音楽をお愉しみいただけます。

お時間叶いましたら、どうぞお越しくださいませ。

入場無料、お出入り自由にてお待ちしております。

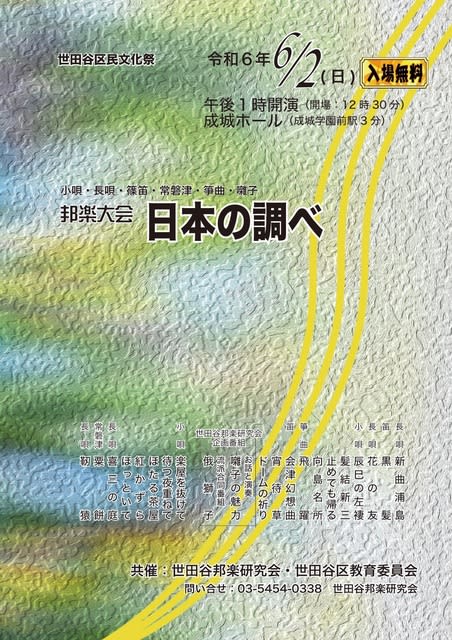

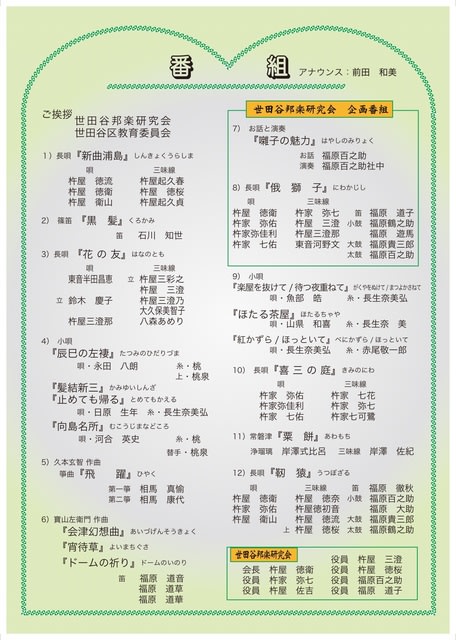

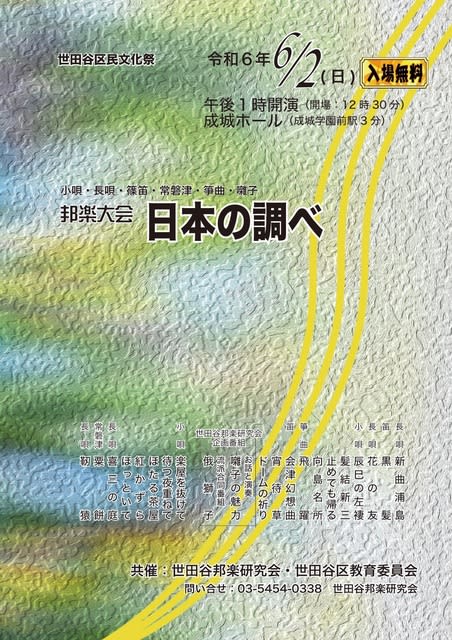

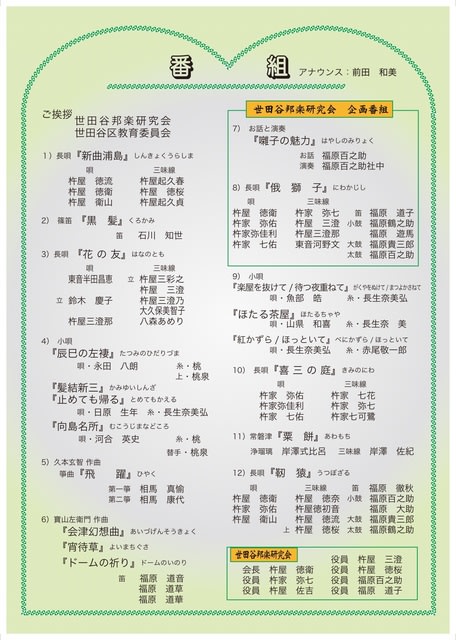

続きまして、月は違えど翌週日曜日の6月2日、

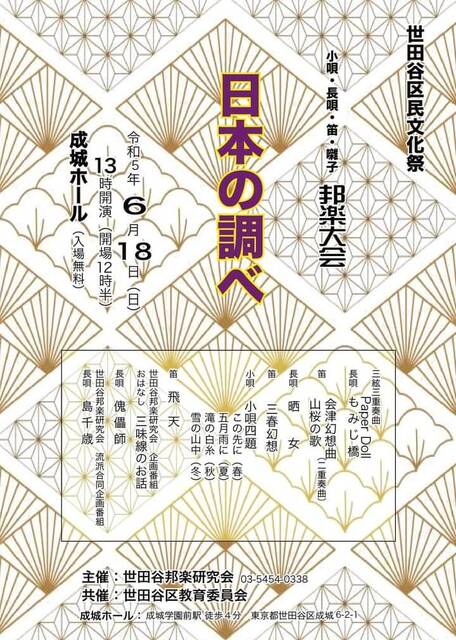

小田急線・成城学園前駅のほど近く、成城ホールにて、邦楽演奏会が開催されます。

長唄がメインの演奏会ですが、ほかに、篠笛や筝曲、小唄、常磐津など、前の週とはまた、趣きの違う邦楽に出逢えます。

わが杵徳社中も参加しております。

こちらでは『新曲浦島』に加えまして、『靭猿/うつぼざる』を演奏いたします。

開演は午後1時、終演は5時ごろを予定しております。

目まぐるしい世界の動きからちょっと一息、東京の街角で、

日本の風土・歴史が育んだ、癒しと和みのひと時をお過ごしになられましたら幸甚です。

さて、人間界では、恒例春から初夏にかけての演奏会シーズンとなりまして、

今週末の5月26日(日)、吉祥寺駅南口すぐの、武蔵野公会堂(パープルホール)にて、邦楽演奏会が開催されます。

我が杵徳会社中も、古典長唄『新曲浦島/しんきょく・うらしま』、『廓丹前/くるわ・たんぜん』の2曲を演奏いたします。

開演は午後1時、終演は夕方4時ごろを予定しております。

長唄のほかにも、十三絃、三絃、尺八トリオ演奏の古典三曲、三味線や箏の現代邦楽など多彩な日本の音楽をお愉しみいただけます。

お時間叶いましたら、どうぞお越しくださいませ。

入場無料、お出入り自由にてお待ちしております。

続きまして、月は違えど翌週日曜日の6月2日、

小田急線・成城学園前駅のほど近く、成城ホールにて、邦楽演奏会が開催されます。

長唄がメインの演奏会ですが、ほかに、篠笛や筝曲、小唄、常磐津など、前の週とはまた、趣きの違う邦楽に出逢えます。

わが杵徳社中も参加しております。

こちらでは『新曲浦島』に加えまして、『靭猿/うつぼざる』を演奏いたします。

開演は午後1時、終演は5時ごろを予定しております。

目まぐるしい世界の動きからちょっと一息、東京の街角で、

日本の風土・歴史が育んだ、癒しと和みのひと時をお過ごしになられましたら幸甚です。