遠隔稽古の流行がここへきて始まっているらしい。

早くも、うちの孫は200メートルで学校の授業を受けているんじゃよ…という落とし噺までできているとのこと。

わが杵徳会では、昭和のころから遠隔お稽古というシステムがあり、カセットテープの音のやり取りで、お稽古に来られない方のフォローをしていたと師匠に伺ったことがある。

もう10年以前になるが、このブログ開設のきっかけともなった不肖・私の愛弟子に、ご主人のお仕事の都合でドイツに赴任することになった方があった。

当初スカイプを考えていたが、時差の煩わしさを勘案し、そのお弟子さんが、ピカサ・ウェブアルバム、というシステム導入を教えてくれた。

自分のページに動画をアップすると、全世界に発信することもできるのだが、合鍵を持っている者だけが見られるという仕組みにもなっている。私がお手本を撮影し動画をアップする、それを彼女が見ながら弾く、また一人で弾く動画を撮影して、その場所にまたアップしておく…というやり取りで、1年ほどそのスタイルの遠隔稽古が続いた。

彼女の長唄、三味線への情熱が、極々アナログな師匠である私を、新システム稽古に導き、新世界への扉を開いたのである。

負うた子に教えられ浅瀬を渡る…インターネットを渡る…と申しましょうか、有難いことであった。

会議やコミュニケーションなど、言葉のやり取りだけなら単純なツールで済むと思うが、音質や間合いなどが重要な要素である音楽には、zoomは適さないように感じる。

機を見るに敏な方々のご尽力で、また新たなる道具が開発されることでありましょう。

さて、令和2年4月22日、可愛や千松、一番先に芽吹いたのに、ついに鶴千代に背丈を越えられてしまった。

そしてまた、昨夏植え替えたスズランは二株だったので、やっぱり新芽は二つしか出ないのかなぁ…と思っていたところ、何と…!

第三の新芽が出てきた。

めきめきと育ち、三日見ぬ間にアスパラガスかな……

そうなると、政岡と命名するわけにもいかず…あらたに、梅王丸、松王丸、桜丸と名付けることに。

サマセット・モームの『九月姫とウグイス』という童話に、タイの王様にお二人のお姫様が生まれ、夜と昼と名付けたが、その後お姫様がまた誕生なさって四人姉妹になったので春、夏、秋、冬と名前を変えた、しかし、またまた妹姫が増えたので一月、二月、三月姫…と改名し、何度も名前が変わった上のお姉さま方はすっかりひねくれてしまいました…というようなお話があったことを想い出しつつ……

謡曲「鉢木(はちのき)」の話をするなら、12月が本来である。

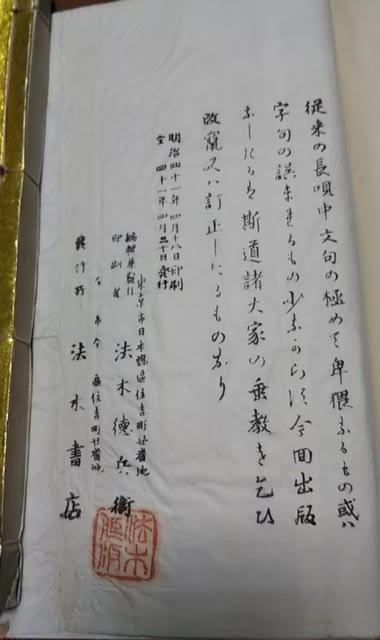

表題写真は、もう数年前の晩秋、新名取の名披露目を兼ねた一門会の折、結婚してのちご実家のある地方都市に住まいして子育てに専念しているお弟子さんが、手土産に下さった、銘菓・鉢の木の折りの包み紙である。

先輩の名取として、いざ鎌倉…と、わざわざ演奏会へ顔を見せてくださったのだ。取立て師匠である私は、彼女の気持ちが、とてもとてもうれしかった。

お能の鉢木は、昭和40年頃はとても有名な曲で、しょっちゅう上演されていたことは、小学生の私でも知っていた。

思えば、太平洋戦争で焦土と化してから僅か20年余りしか経っていない。

鉢木は、零落してしまった主人公が、その心根の健気さによって、再び旧領を安堵され、返り咲く話である。

戦争で総てを失ってしまい、失意の底から生きてきた当時の日本国民には、とても身につまされつつも、明るい未来を予見させるハッピーエンドが待っているところが、人気の作品だったのかもしれない。

究極のおもてなし伝説…と安直に譬えるのは気がひけるが…大雪で難儀している雲水に一夜の宿を提供することになった、上野国佐野の常世(つねよ)は、貧しさのあまりろくに持て成すことができなかったので、せめて暖を取ってもらおうと、大切に育てていた盆栽の梅、桜、松を、薪にして供応するのである。

歌舞伎、文楽好きな方はピンと来るでありましょう、そう、たぶん、菅原伝授手習鑑の三つ子の兄弟、梅王丸、松王丸、桜丸は、この「鉢木」も元ネタとして仕込まれているに違いない、と、私は思っている。

いま、銀座sixに移転した観世能楽堂が松濤にあったとき、忘れられない「鉢木」を、私は見た。

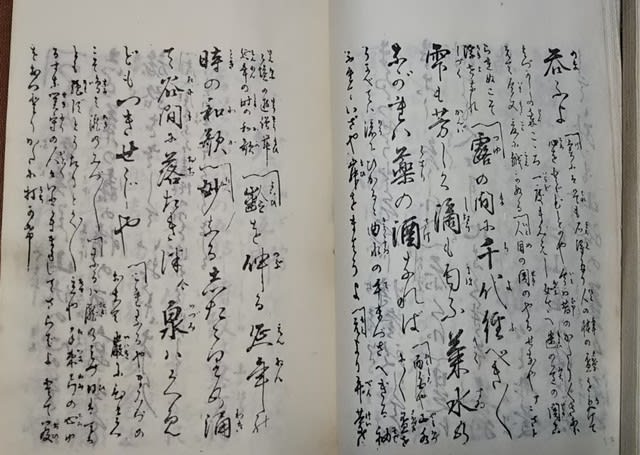

常世が、源頼政の「埋もれ木の 花咲くこともなかりしに 身のなる果てぞ かなしかりける」という辞世の句を引きながら、手すさびに育てた鉢の木を、旅の僧のために焚くなら、

…これぞ真(まこと)に難行の 法(のり)のたきぎとおぼし召せ…

諸行無常の世の供養となりましょう、焚き木にせんと、一鉢ずつ、手にかけてゆくシーン。

まず、寒い冬、雪に閉じ込められても健気に咲く花の先がけである、梅の木から切ろう…

…人こそ憂けれ山里の 折りかけ垣の梅をだに 情けなしと惜しみしに

今更たきぎになすべしと かねて思いきや…

次は、桜の鉢を

…桜を見れば春ごとに 花少し遅ければ この木や侘ぶると 心を尽くし育てしに…

…切りくべて 緋桜になすぞ 悲しき…

そして盆栽らしく枝をためて剪定して育てた松をも、

…松は もとより煙にて 薪となるも理(ことわり)や

切りくべて 今ぞ御垣守(みかきもり)

衛士の焚く火は お為なり……

幼少から話を聞き、何度か見て知っている鉢木であったのに、私はもう切なくて、この上もなく胸が締め付けられ、泣いてしまった。

その時のおシテ方は、観世宗家の弟君の芳伸先生で、その舞台を観るまでは、お若い時からとても美しく違いの分かる男で(!…(。-人-。) )花があってお話が面白いご宗家と、別家を継がれた双子のお兄様の、華々しいお二方にくらべて控えめな印象だったので、とてもビックリした。そして、とても感動したのだった。

この公演ではないが、千駄ヶ谷の国立能楽堂で、おシテ方はどなたか忘れてしまったが、間狂言(あいきょうげん)を東次郎さんがなさって、とても面白かったのを覚えている。

前場がしんみりして悲しいので、心得た達者な狂言方だと、ぐんと鉢木という物語の面白みが増すのである。

同じ番組でも、演者の違いで作品の出来不出来が違いすぎるのが、古典作品のつらい定めだったりもする。

そういえば、井伊家の14男だった直弼が部屋住みだった頃、自分が棲む屋敷を“埋木舎”と名付けて風流の道に励んだ話も、昭和のころはよく知られたエピソードだった。

舟橋聖一原作「花の生涯」は、忘れ得ぬ名優・紀尾井町(先々代尾上松緑)で、大河ドラマにもなった。共演した淡島千景の座長だったかで、平成時代も明治座で上演していたのが、ついこの間のことのような気もする。

この2月に予定されていた横浜能楽堂での、横浜開港160年記念の、井伊直弼が作った能の特別公演も残念ながら中止になってしまった。

横浜能楽堂は、井伊大老の銅像が立つ掃部山公園の裏手にある。

3.11の前まで、地下の能舞台へ、私の大切な憧れの、能楽の先生のお稽古に通っていた。

そしてまた、平成10年ごろまで、横浜能楽堂に至る紅葉坂の途中に、梅の木書房という古書店があり、歴史や時代関連、演劇関係書をたくさん用立てて頂いた。まだ東横線の桜木町駅があった頃だった。

世の中を よそに見つつも 埋れ木の

埋もれてをらむ 心なき身は

…と、若き日の井伊直弼は詠んだという。

そして、埋木舎に植えて愛でたのは、風に柳の…柳の木だったらしい。

むかし読んだ吉川英治のエッセイに、掃部山に井伊大老の銅像が建って除幕式の数日後、銅像の頭部が失くなった、という騒動があった、と言及したものがあった。

当時の横浜の新聞にも「掃部頭(かもんのかみ)の首が二度取られた」と書かれたそうである。

2019年は、井伊掃部頭銅像建立110年の記念の年でもあったそうな。

井伊掃部頭の銅像の眼差しは、開港した横浜港を向いている、と聞いたことがあった。

令和元年12月の掃部頭の眼差しの先を追った先は…