もう先週の月曜日のことになってしまうが、令和2年5月18日の朝、私は「テッペンカケタカ…」という鳥の声で目が覚めた。

おお、なんと!! ホトトギスである。杜鵑が啼く季節が到来したのである。

♪頃は皐月の末つ方…(ころは さつきの すえつかンた~~~)

こうなると、長唄「楠公(なんこう)」の話をせずばなるまい。

断捨離作業に精を出していると、限りなく世を捨てた隠居の心境になって後ろ向きになるかと言うと然(さ)にあらず。当時の写真まで発掘して、忘れ去られた時を求めるライフワーク熱が翩翻とひるがえる。機は熟せり。

…とはいえ、楠木正成、大楠公のお話をするのは難しい。

私の父方の祖母は、明治43年生まれで西暦2000年に90歳で天寿を全うしたが、彼女の口から楠公の話を聞いたことはなかった。

長男だった父は、祖父宅の離れに新所帯を構えたが、私が幼稚園年長組の時、祖父が十二指腸潰瘍の術後経過悪しく急逝したので、母屋に入り、私は高校を卒業するまで三世帯住宅で育った。独立する前の叔母、叔父も同居していたので、私の雑多な記憶、知識はそれらの集積である。

祖母の世代の価値観を測るに適した論評の端々(つまり、何気ない日常会話)は、テレビを見ながら茶の間で聞いていたが(私が昭和の一時期のソープオペラに詳しいのは祖母のおかげである)、ことに映画や講談の、立川文庫(たつかわぶんこ)由来の昔の話を聞くのが好きで、二階の一番日当たりのいい彼女の隠居部屋に時々押しかけ、寝しなに十八番の一つ話を聞いた。

祖母のレパートリーは「岩見重太郎のヒヒ退治」である。

なんど聞いても面白いので、ずいぶんリクエストしたものだ。

そんな祖母の口からも、戦争体験の重さによるものか、戦前教育における固有名詞のキーワードは、昭和40年代の小学生の耳に入ってくることはなかった。

考えあぐねているところへ…実は平成時代、ビジネス書籍版元の月刊誌に歴史紀行文を連載させて頂いていたことがあり、桜井の駅の別れに思い馳せ、四条畷方面へ取材に出かけたことがあった。この度の大掃除で思いがけなくその雑誌が出てきたので、ここに再掲させて頂こうかと思う。

平成初年の当時と今と、三十年の隔たりや如何ばかり…二十代の小娘の小賢しい歴レポを、話ついでにお聞きくださいまし。

* * *

『ニッポン漂泊』桜井の梢葉 (1993年記事)

己(おの)が長年のあいだ温めていた、まだ見ぬ宿意の土地というものを、期せずして訪う(おとなう)こととなった。『瞼の母』にならなければよいが…いつにない思案顔で鈍色(にびいろ)の舗装路を歩いた。

工業用トラックも広い路肩に呑気に停まっている、三島郡島本町、大阪府郊外の近代産業地域である。

Sウイスキー、U繊維、S化学の大工場を抱えているためか、畑地に新旧の住宅地、社員寮などが点在し、今となっては最早夢のような、昭和の高度成長期の面影を持つ町である。

空が開けた丁の字の辻に来ると、右手遠方、バイパス線の高架の背は天王山。突き当りの民家の屋根越しに、こんもりと繁った青葉蔭が見える。あれが、西国街道は桜井の駅・阯(あと)か。

建武三年(1336)、湊川の合戦で賢才武略の勇士・楠木正成を失った後醍醐帝は足利尊氏に屈し、建武政府は崩壊。

しかし、同年暮れに幽閉された京都の花山院を脱出し、吉野へ逃れ朝廷を開いた。明徳三年(1392)北朝に吸収されるまでの57年間の、南北朝時代の始まりである。

そもそもの南北両朝迭立(てつりつ)の因縁は、後醍醐天皇を遡ること八代前、後嵯峨天皇の御代である。

承久の役(1221)以降、天皇家の謀(はかりごと)を恐れた北条氏は、皇位継承に悉く(ことごとく)干渉するようになった。

後嵯峨帝は、病弱な嫡流の皇子(後の後深草天皇)ではなく、英邁な第二皇子の亀山天皇に譲位することを望んだ。

そこで、幕府の計らいによって、亀山帝(大覚寺統)と、後深草帝(持明院統)の子孫が交互に即位することになったのである。

これに不満をもって倒幕を謀ったのが、のちの世の大覚寺統の後醍醐天皇であった。

さて、欝蒼とした木立に囲まれて、案に反して、桜井の駅は温存されていた。

妙に広い空間の中に、墓標を思わせる巨大な石碑が二基鎮座し、傍らには「滅私奉公」と刻まれた台座の上に、楠公父子訣別の像が置かれている。史跡名勝天然記念物保護法による指定を、大正10年に受けているのだ。

梢の葉陰の隙間から、隣のゲートボール場の人影が見え隠れする。静かな静かな、平日の陽未だ(いまだ)高き野辺の公園である。

この広場もかつては、出征兵士を送る日章旗の波の、狂騒に沸き返ったことがあったのだろうか。

命運尽きた北条氏が新田義貞に滅ぼされた後の、帝の親政による建武の中興に失望した足利尊氏は、後醍醐帝に反旗を翻す。

前身は河内の土豪であった帝の股肱の臣・楠木正成は、西国から京都に攻め入らんとする尊氏・直義連合軍を迎え撃つべく、摂津の湊川(今の神戸市湊川公園)に赴こうと、桜井の駅まで来た。

これより西に行けば兵庫、南下し淀川を渡れば、四条畷を経て河内に至る分岐点である。

死を覚悟した正成は、自分亡き後の皇家の守護と身の処し方を諭し、十一歳の長子・正行(まさつら)を河内へ帰らせる。

小津安二郎の『彼岸花』だったか、戦前の教育を受けた昭和のお父さんたちは、同窓会で「青葉繁れる桜井の」を歌うのである。

大政奉還、王政復古により、士農工商の“士”が廃れ、国民の義務として「徴兵制」が布かれたのは明治五年。

同年に学制も発布され、唱歌が誕生した。

当初は外国の民謡曲に歌詞をはめ込んだものだったが、日本人の作詞作曲による唱歌が生まれたのが、明治も三十年代、つまり20世紀に入ってからである。『夏は来ぬ』、ジンタでお馴染みの『美しき天然』、そして、国文学者・落合直文の作詞、師範学校教諭・奥山朝恭の作曲による〈大楠公〉『青葉繁れる桜井の』が愛唱された。

現在、歴史の教科書は、明治以降の実証主義に立脚した、南北両朝併立論が主流であるが、欧米思想と国粋思想が対立し、思想的混乱による政治暴動が相次いだ明治末期、南朝を正統とし、北朝を教科書から削除するという事態が起こった。

明治43年(1910)に生じた、南北朝正閏論である。

権力が教育に介入し、「富国強兵」政策の下(もと)、日本は国家主義の道を突っ走ることとなる。

桜井の駅を後にして、阪急京都線・水無瀬駅から高槻へ移動、枚方駅行きのバスに乗った。

丁寧に探せば別のルートもあったかもしれない。

ただ、風まかせながらも、淀川を渡って南下し、四条畷に行きたかったのである。

私市(きさいち)線、片町線を乗り継いで、丘陵に広がる河内の学園都市群を眺めながら、四条畷駅に着いた。

1348年(正平三、貞和四)、成人した正行は、父の遺志を違える(たがえる)こと無く、後村上天皇を守らんと、北朝の高師直(こうもろのう)軍と戦い、討ち死にした。四条畷の合戦である。

時に正行二十三歳。思いつめた子供というものは、いつの世も痛ましい。

南朝は吉野を捨て、更に草深い賀名生(あのう)へと、追い詰められていく。

青葉茂れる桜井の 里のわたりの夕まぐれ

木(こ)の下蔭に(したかげ)に 駒とめて

世の行く末を つくづくと

忍ぶ鎧の袖の上(え)に

散るは涙か はた露か

四条畷神社のある、飯盛山から俯瞰した四条畷市街。

※写真はすべて1992年秋に撮影したものです。

四条畷駅コンコースに在った黒岩淡哉作・小楠公の銅像は、2000年前後に再訪した折には見つけられませんでした。

* * *

さて長唄の楠公は、明治35年、榎本虎彦作詞、13代目杵屋六左衛門作曲により生まれました。名曲です。

テーマの好き嫌いが、現代では、あるかも知れませんが、私は大好きな曲です。

前半と後半の二段に分かれています。

上の巻は、桜井の別れを二上りでしみじみと描いたもので、唄方の聞かせどころ。うっかりすると泣いてしまいます。

下の巻が湊川の合戦を描いた、本調子の大薩摩を聞かせる、三味線方の腕の見せどころです。

詳しくはお稽古の時にお話しいたしましょう。

追記:演奏曲なので、舞踊は後に作られたものです。

あれはいつだったでしょう、大阪へ文楽のオッカケに行ってた時分、大阪の宿で偶々テレビをつけたらNHK芸能花舞台で、亡くなった大和屋の「楠公」の素踊の放送でした。

八十助時代から人懐っこい笑顔が忘れられない三津五郎丈、今となってはもう見られないのが残念です。

おお、なんと!! ホトトギスである。杜鵑が啼く季節が到来したのである。

♪頃は皐月の末つ方…(ころは さつきの すえつかンた~~~)

こうなると、長唄「楠公(なんこう)」の話をせずばなるまい。

断捨離作業に精を出していると、限りなく世を捨てた隠居の心境になって後ろ向きになるかと言うと然(さ)にあらず。当時の写真まで発掘して、忘れ去られた時を求めるライフワーク熱が翩翻とひるがえる。機は熟せり。

…とはいえ、楠木正成、大楠公のお話をするのは難しい。

私の父方の祖母は、明治43年生まれで西暦2000年に90歳で天寿を全うしたが、彼女の口から楠公の話を聞いたことはなかった。

長男だった父は、祖父宅の離れに新所帯を構えたが、私が幼稚園年長組の時、祖父が十二指腸潰瘍の術後経過悪しく急逝したので、母屋に入り、私は高校を卒業するまで三世帯住宅で育った。独立する前の叔母、叔父も同居していたので、私の雑多な記憶、知識はそれらの集積である。

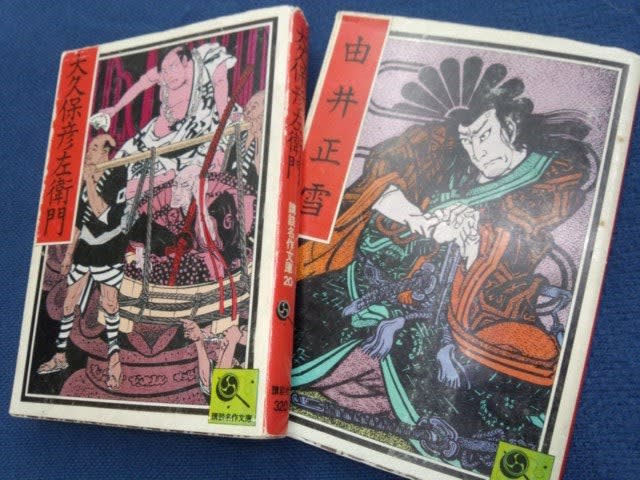

祖母の世代の価値観を測るに適した論評の端々(つまり、何気ない日常会話)は、テレビを見ながら茶の間で聞いていたが(私が昭和の一時期のソープオペラに詳しいのは祖母のおかげである)、ことに映画や講談の、立川文庫(たつかわぶんこ)由来の昔の話を聞くのが好きで、二階の一番日当たりのいい彼女の隠居部屋に時々押しかけ、寝しなに十八番の一つ話を聞いた。

祖母のレパートリーは「岩見重太郎のヒヒ退治」である。

なんど聞いても面白いので、ずいぶんリクエストしたものだ。

そんな祖母の口からも、戦争体験の重さによるものか、戦前教育における固有名詞のキーワードは、昭和40年代の小学生の耳に入ってくることはなかった。

考えあぐねているところへ…実は平成時代、ビジネス書籍版元の月刊誌に歴史紀行文を連載させて頂いていたことがあり、桜井の駅の別れに思い馳せ、四条畷方面へ取材に出かけたことがあった。この度の大掃除で思いがけなくその雑誌が出てきたので、ここに再掲させて頂こうかと思う。

平成初年の当時と今と、三十年の隔たりや如何ばかり…二十代の小娘の小賢しい歴レポを、話ついでにお聞きくださいまし。

* * *

『ニッポン漂泊』桜井の梢葉 (1993年記事)

己(おの)が長年のあいだ温めていた、まだ見ぬ宿意の土地というものを、期せずして訪う(おとなう)こととなった。『瞼の母』にならなければよいが…いつにない思案顔で鈍色(にびいろ)の舗装路を歩いた。

工業用トラックも広い路肩に呑気に停まっている、三島郡島本町、大阪府郊外の近代産業地域である。

Sウイスキー、U繊維、S化学の大工場を抱えているためか、畑地に新旧の住宅地、社員寮などが点在し、今となっては最早夢のような、昭和の高度成長期の面影を持つ町である。

空が開けた丁の字の辻に来ると、右手遠方、バイパス線の高架の背は天王山。突き当りの民家の屋根越しに、こんもりと繁った青葉蔭が見える。あれが、西国街道は桜井の駅・阯(あと)か。

建武三年(1336)、湊川の合戦で賢才武略の勇士・楠木正成を失った後醍醐帝は足利尊氏に屈し、建武政府は崩壊。

しかし、同年暮れに幽閉された京都の花山院を脱出し、吉野へ逃れ朝廷を開いた。明徳三年(1392)北朝に吸収されるまでの57年間の、南北朝時代の始まりである。

そもそもの南北両朝迭立(てつりつ)の因縁は、後醍醐天皇を遡ること八代前、後嵯峨天皇の御代である。

承久の役(1221)以降、天皇家の謀(はかりごと)を恐れた北条氏は、皇位継承に悉く(ことごとく)干渉するようになった。

後嵯峨帝は、病弱な嫡流の皇子(後の後深草天皇)ではなく、英邁な第二皇子の亀山天皇に譲位することを望んだ。

そこで、幕府の計らいによって、亀山帝(大覚寺統)と、後深草帝(持明院統)の子孫が交互に即位することになったのである。

これに不満をもって倒幕を謀ったのが、のちの世の大覚寺統の後醍醐天皇であった。

さて、欝蒼とした木立に囲まれて、案に反して、桜井の駅は温存されていた。

妙に広い空間の中に、墓標を思わせる巨大な石碑が二基鎮座し、傍らには「滅私奉公」と刻まれた台座の上に、楠公父子訣別の像が置かれている。史跡名勝天然記念物保護法による指定を、大正10年に受けているのだ。

梢の葉陰の隙間から、隣のゲートボール場の人影が見え隠れする。静かな静かな、平日の陽未だ(いまだ)高き野辺の公園である。

この広場もかつては、出征兵士を送る日章旗の波の、狂騒に沸き返ったことがあったのだろうか。

命運尽きた北条氏が新田義貞に滅ぼされた後の、帝の親政による建武の中興に失望した足利尊氏は、後醍醐帝に反旗を翻す。

前身は河内の土豪であった帝の股肱の臣・楠木正成は、西国から京都に攻め入らんとする尊氏・直義連合軍を迎え撃つべく、摂津の湊川(今の神戸市湊川公園)に赴こうと、桜井の駅まで来た。

これより西に行けば兵庫、南下し淀川を渡れば、四条畷を経て河内に至る分岐点である。

死を覚悟した正成は、自分亡き後の皇家の守護と身の処し方を諭し、十一歳の長子・正行(まさつら)を河内へ帰らせる。

小津安二郎の『彼岸花』だったか、戦前の教育を受けた昭和のお父さんたちは、同窓会で「青葉繁れる桜井の」を歌うのである。

大政奉還、王政復古により、士農工商の“士”が廃れ、国民の義務として「徴兵制」が布かれたのは明治五年。

同年に学制も発布され、唱歌が誕生した。

当初は外国の民謡曲に歌詞をはめ込んだものだったが、日本人の作詞作曲による唱歌が生まれたのが、明治も三十年代、つまり20世紀に入ってからである。『夏は来ぬ』、ジンタでお馴染みの『美しき天然』、そして、国文学者・落合直文の作詞、師範学校教諭・奥山朝恭の作曲による〈大楠公〉『青葉繁れる桜井の』が愛唱された。

現在、歴史の教科書は、明治以降の実証主義に立脚した、南北両朝併立論が主流であるが、欧米思想と国粋思想が対立し、思想的混乱による政治暴動が相次いだ明治末期、南朝を正統とし、北朝を教科書から削除するという事態が起こった。

明治43年(1910)に生じた、南北朝正閏論である。

権力が教育に介入し、「富国強兵」政策の下(もと)、日本は国家主義の道を突っ走ることとなる。

桜井の駅を後にして、阪急京都線・水無瀬駅から高槻へ移動、枚方駅行きのバスに乗った。

丁寧に探せば別のルートもあったかもしれない。

ただ、風まかせながらも、淀川を渡って南下し、四条畷に行きたかったのである。

私市(きさいち)線、片町線を乗り継いで、丘陵に広がる河内の学園都市群を眺めながら、四条畷駅に着いた。

1348年(正平三、貞和四)、成人した正行は、父の遺志を違える(たがえる)こと無く、後村上天皇を守らんと、北朝の高師直(こうもろのう)軍と戦い、討ち死にした。四条畷の合戦である。

時に正行二十三歳。思いつめた子供というものは、いつの世も痛ましい。

南朝は吉野を捨て、更に草深い賀名生(あのう)へと、追い詰められていく。

青葉茂れる桜井の 里のわたりの夕まぐれ

木(こ)の下蔭に(したかげ)に 駒とめて

世の行く末を つくづくと

忍ぶ鎧の袖の上(え)に

散るは涙か はた露か

四条畷神社のある、飯盛山から俯瞰した四条畷市街。

※写真はすべて1992年秋に撮影したものです。

四条畷駅コンコースに在った黒岩淡哉作・小楠公の銅像は、2000年前後に再訪した折には見つけられませんでした。

* * *

さて長唄の楠公は、明治35年、榎本虎彦作詞、13代目杵屋六左衛門作曲により生まれました。名曲です。

テーマの好き嫌いが、現代では、あるかも知れませんが、私は大好きな曲です。

前半と後半の二段に分かれています。

上の巻は、桜井の別れを二上りでしみじみと描いたもので、唄方の聞かせどころ。うっかりすると泣いてしまいます。

下の巻が湊川の合戦を描いた、本調子の大薩摩を聞かせる、三味線方の腕の見せどころです。

詳しくはお稽古の時にお話しいたしましょう。

追記:演奏曲なので、舞踊は後に作られたものです。

あれはいつだったでしょう、大阪へ文楽のオッカケに行ってた時分、大阪の宿で偶々テレビをつけたらNHK芸能花舞台で、亡くなった大和屋の「楠公」の素踊の放送でした。

八十助時代から人懐っこい笑顔が忘れられない三津五郎丈、今となってはもう見られないのが残念です。