【一乗谷城】いちじょうだにじょう

【別名】―

【構造】山城

【築城者】朝倉孝景

【築城年代】築城年代 1471年(文明3年)

【指定史跡】国指定史跡 国重要文化財

【場所】福井市城戸ノ内町 地図

地図

【スタンプ設置場所】「復原街並」入口(南・北)

【御城印】復原町並南入場口受付

【城郭検定】出題あり

一乗谷全体を城郭とし、越前朝倉氏の居城でした。

山麓の居館部と、詰城としての中世山城の一乗城で構成され

連郭式の縄張りで織田信長の侵攻に備えられた畝状竪掘群が見られます。

山麓では町屋や武家屋敷など復原されています。

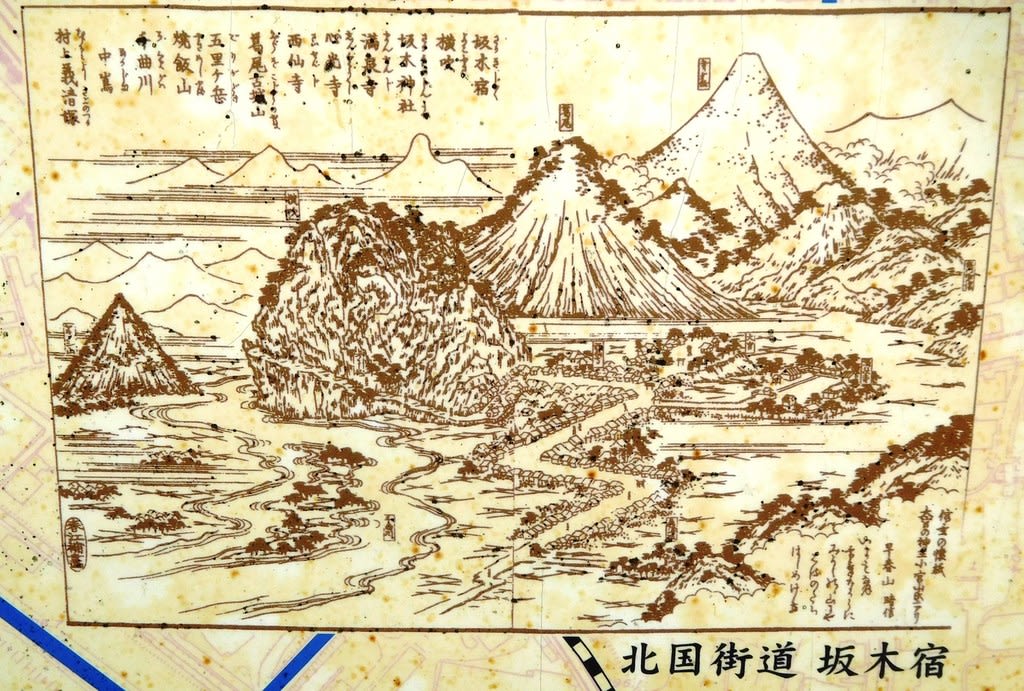

案内看板

一城谷朝倉氏遺跡資料館にある案内看板です。

こちらで予習をし、パンフレットを入手していざ一城谷へ!

下城戸跡

一乗谷へ入ると石碑の立つ下城戸跡が見えて来ます。

これより特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡となります。

土塁

土塁と外堀、矩折形の城戸口があります。

木戸口

この敵の侵入を防ぐ、直角に折れている石垣がなかなかの迫力です。

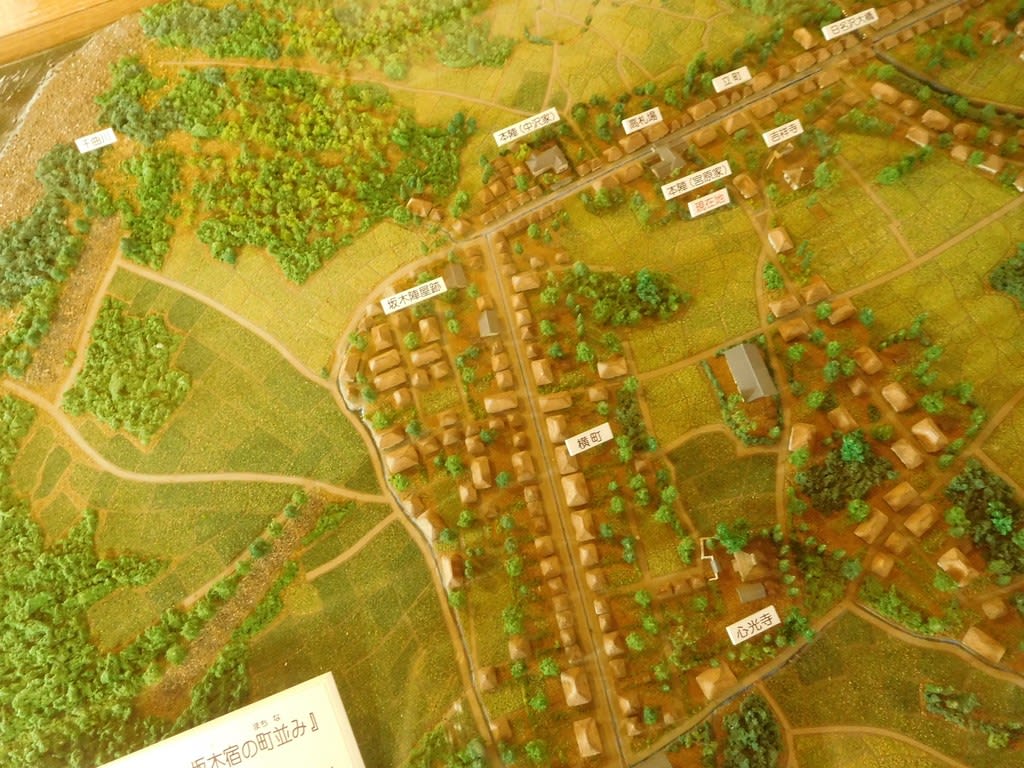

平面復元地区

多くの家、屋敷が密集していたのがわかります。

一区画(一軒)はあまり大きくないですが、その数はかなりの戸数あると思われます。

井戸

とにかく井戸の多いこと。

各戸に井戸が設置されていたようです。

こんなに沢山の井戸が見られる場所はかつてあっただろうか…。

井戸があると必ず覗いてしまうのが性ですが、さすがにこの数は覗ききれません^^;

こんな井戸跡もあります。

この時代、各家庭に井戸があるなんて贅沢じゃないですか?

もちろん復元されているのは井戸だけでなく、便所や墓地といったものまで

復元され、町の様子や暮らしぶりが想像しやすくなっています。

御屋形橋

一乗谷川に架かる橋です。

堀と土塁

館を堀と土塁です。

右奥は「中の御殿」があり、朝倉義景の母である光徳院の屋敷跡と伝わります。

柳の馬場

「越前朝倉万灯夜」の開催期間に訪れたので、周囲は朝から準備に追われているようです。

また約15000個のキャンドルでライトアップされてるということで

歩く場所に沿ってキャンドルが並べられています。

この日は戦国時代行列で攻城団団員の瀬戸浩太郎さんが足軽として出陣するとのことでした。(団員総会談)

時間の都合でお会いすることは出来ませんでしたが活躍ぶりはネットを通して見られました

唐門

江戸時代に松雲院の山門として建てられた唐門は一乗谷城のシンボル的な門です。

本来ここには朝倉館の西正門が建てられていました。

朝倉館跡

館の柱跡、位置が分かるように復元しています。

蔵・武者溜・井戸

中門に向かって蔵・武者溜・井戸があります。

井戸

館内にある井戸は、しっかり残っているため

中を覗き込むと、今でも水が湛えられているのが見えます。

謎の宝箱

この宝箱…どこかで見たことあるような…。

そう、昨年11月に訪れた岐阜県の苗木城です!

このような謎解きイベントがあちこちで開催されているのでしょうか。

ちなみに、調べてみたら「戦国宝探し」という参加無料のイベントを9月23日(月祝)まで

行っているようです。

ファミリーで訪れた方はここで遊びながら散策するも良いのではないでしょうか。

朝倉義景公墓所

福井藩主松平光通によって江戸時代に建てられたと伝わります。

ここには当初朝倉氏の菩提寺心月寺が置かれましたが、

義景の法名をとり「松雲院」となり、発掘によりそれぞれ移転し、

現在松雲院は心月寺と統合されています。

常御殿

手前の長方形の花壇が日本最古の花壇遺構です。

ちなみに残存花粉の調査から、キク科、ユリ科、アブラナ科の花が植えられていたようです。

建物跡には礎石群が露出展示されています。

本当は山の上にある一乗城へ行きたかったのですが、今回も断念しました。

いつになったら行けるのでしょう…^_^;

復原町並

発掘された塀の石垣や建物礎石をそのまま使い、

柱や壁、建具なども出土した遺物に基づいて復原されています。

以前訪れた時はこちらでお抹茶を頂きました。

しかし、この日はまだ入れる時間ではなかったため見学できませんでした。

復元された町並み

城下町の町並みや、武家や民の暮らしぶりが再現されていて

当時を偲ぶことができます。

甲冑着付け体験

大人用、子供用が揃っています。

段ボールで出来ていて実際の甲冑よりもかなり軽く出来ているので

子供でも楽に着ることが出来ます。

陣屋

以前訪れた時に宿泊した民宿です。

一城谷の中にあり、一乗谷川のせせらぎが聞こえるほど静かで長閑な場所です。

この日は御好意で二間貸していただけて広々と宿泊出来ました。

戦国時代の遺跡の中に建つ古民家だけあって雰囲気はバッチリですね。

とてもきれいな城祉風景です。

かつてソフトバンクのCMでも使われた場所です。

戦国時代にタイムスリップしたような城下町の復元は、異国に足を踏み入れたような

感覚になります。

現代を忘れて散策すると一乗谷の雰囲気を楽しむことが出来ます。

今回は一乗城に挑戦するつもりでしたが、急遽娘の用事が出来て

急いで帰宅することとなりました。

またもやお預けとなってしまいました。

しかしながら、前日登城したという攻城団団員のひよどり下総守さんに頂いた地図を見て

ちゃんと入口だけは下見しました。次回のお楽しみということで…。

平成24年5月3日登城

令和元年8月25日再登城

【別名】―

【構造】山城

【築城者】朝倉孝景

【築城年代】築城年代 1471年(文明3年)

【指定史跡】国指定史跡 国重要文化財

【場所】福井市城戸ノ内町

地図

地図【スタンプ設置場所】「復原街並」入口(南・北)

【御城印】復原町並南入場口受付

【城郭検定】出題あり

一乗谷全体を城郭とし、越前朝倉氏の居城でした。

山麓の居館部と、詰城としての中世山城の一乗城で構成され

連郭式の縄張りで織田信長の侵攻に備えられた畝状竪掘群が見られます。

山麓では町屋や武家屋敷など復原されています。

案内看板

一城谷朝倉氏遺跡資料館にある案内看板です。

こちらで予習をし、パンフレットを入手していざ一城谷へ!

下城戸跡

一乗谷へ入ると石碑の立つ下城戸跡が見えて来ます。

これより特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡となります。

土塁

土塁と外堀、矩折形の城戸口があります。

木戸口

この敵の侵入を防ぐ、直角に折れている石垣がなかなかの迫力です。

平面復元地区

多くの家、屋敷が密集していたのがわかります。

一区画(一軒)はあまり大きくないですが、その数はかなりの戸数あると思われます。

井戸

とにかく井戸の多いこと。

各戸に井戸が設置されていたようです。

こんなに沢山の井戸が見られる場所はかつてあっただろうか…。

井戸があると必ず覗いてしまうのが性ですが、さすがにこの数は覗ききれません^^;

こんな井戸跡もあります。

この時代、各家庭に井戸があるなんて贅沢じゃないですか?

もちろん復元されているのは井戸だけでなく、便所や墓地といったものまで

復元され、町の様子や暮らしぶりが想像しやすくなっています。

御屋形橋

一乗谷川に架かる橋です。

堀と土塁

館を堀と土塁です。

右奥は「中の御殿」があり、朝倉義景の母である光徳院の屋敷跡と伝わります。

柳の馬場

「越前朝倉万灯夜」の開催期間に訪れたので、周囲は朝から準備に追われているようです。

また約15000個のキャンドルでライトアップされてるということで

歩く場所に沿ってキャンドルが並べられています。

この日は戦国時代行列で攻城団団員の瀬戸浩太郎さんが足軽として出陣するとのことでした。(団員総会談)

時間の都合でお会いすることは出来ませんでしたが活躍ぶりはネットを通して見られました

唐門

江戸時代に松雲院の山門として建てられた唐門は一乗谷城のシンボル的な門です。

本来ここには朝倉館の西正門が建てられていました。

朝倉館跡

館の柱跡、位置が分かるように復元しています。

蔵・武者溜・井戸

中門に向かって蔵・武者溜・井戸があります。

井戸

館内にある井戸は、しっかり残っているため

中を覗き込むと、今でも水が湛えられているのが見えます。

謎の宝箱

この宝箱…どこかで見たことあるような…。

そう、昨年11月に訪れた岐阜県の苗木城です!

このような謎解きイベントがあちこちで開催されているのでしょうか。

ちなみに、調べてみたら「戦国宝探し」という参加無料のイベントを9月23日(月祝)まで

行っているようです。

ファミリーで訪れた方はここで遊びながら散策するも良いのではないでしょうか。

朝倉義景公墓所

福井藩主松平光通によって江戸時代に建てられたと伝わります。

ここには当初朝倉氏の菩提寺心月寺が置かれましたが、

義景の法名をとり「松雲院」となり、発掘によりそれぞれ移転し、

現在松雲院は心月寺と統合されています。

常御殿

手前の長方形の花壇が日本最古の花壇遺構です。

ちなみに残存花粉の調査から、キク科、ユリ科、アブラナ科の花が植えられていたようです。

建物跡には礎石群が露出展示されています。

本当は山の上にある一乗城へ行きたかったのですが、今回も断念しました。

いつになったら行けるのでしょう…^_^;

復原町並

発掘された塀の石垣や建物礎石をそのまま使い、

柱や壁、建具なども出土した遺物に基づいて復原されています。

以前訪れた時はこちらでお抹茶を頂きました。

しかし、この日はまだ入れる時間ではなかったため見学できませんでした。

復元された町並み

城下町の町並みや、武家や民の暮らしぶりが再現されていて

当時を偲ぶことができます。

甲冑着付け体験

大人用、子供用が揃っています。

段ボールで出来ていて実際の甲冑よりもかなり軽く出来ているので

子供でも楽に着ることが出来ます。

陣屋

以前訪れた時に宿泊した民宿です。

一城谷の中にあり、一乗谷川のせせらぎが聞こえるほど静かで長閑な場所です。

この日は御好意で二間貸していただけて広々と宿泊出来ました。

戦国時代の遺跡の中に建つ古民家だけあって雰囲気はバッチリですね。

とてもきれいな城祉風景です。

かつてソフトバンクのCMでも使われた場所です。

戦国時代にタイムスリップしたような城下町の復元は、異国に足を踏み入れたような

感覚になります。

現代を忘れて散策すると一乗谷の雰囲気を楽しむことが出来ます。

今回は一乗城に挑戦するつもりでしたが、急遽娘の用事が出来て

急いで帰宅することとなりました。

またもやお預けとなってしまいました。

しかしながら、前日登城したという攻城団団員のひよどり下総守さんに頂いた地図を見て

ちゃんと入口だけは下見しました。次回のお楽しみということで…。

平成24年5月3日登城

令和元年8月25日再登城

| 日本100名城公式ガイドブック (歴史群像シリーズ) |

| 日本城郭協会,福代徹 | |

| 学研プラス |

かも。

かも。

1981年に収集家の方によって蝶の標本が寄贈され、約3000種類もの蝶が展示されていました。

1981年に収集家の方によって蝶の標本が寄贈され、約3000種類もの蝶が展示されていました。

を開けた気分になりました。

を開けた気分になりました。