【下仁田町本宿】しもにたまちほんじゅく

【街道名】姫街道

【設置】1592年~96年(文禄年間)

【廃止】明治維新

【指定史跡】-

【場所】甘楽郡下仁田本宿 地図

地図

中山道の本庄宿から藤岡宿に入り下仁田宿を経て軽井沢の追分宿までの間の街道を

「姫街道」と呼びます。

女の人も容易に通れることから姫街道と名付けられました。

姫街道に従って国道254号線から逸れて軽井沢方面へ向かう道に進みます。

旧道を進むと道はとても狭く、周囲の土手は何段かになった石垣が至る所で見られます。

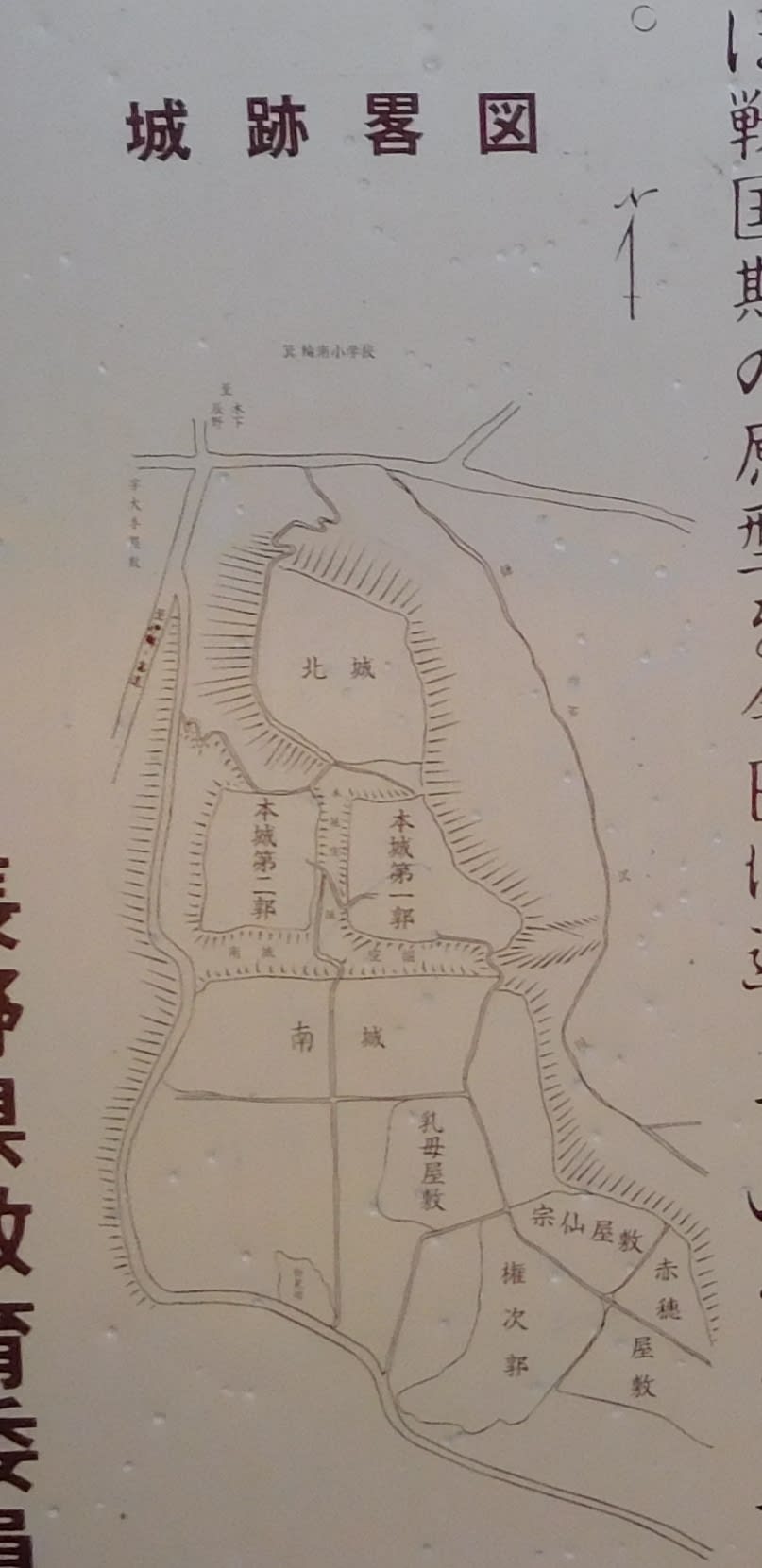

案内看板

本宿への入口には本宿や藤井関所(西牧関所)周辺の案内看板が掲げられています。

本宿

本宿には古い町並みが残されており、街道沿いの民家にはこうした立派な門や屋敷が残されています。

古月堂

明治24年創業の菓子処で地元に親しまれています。

本宿どうなつ

古月堂の看板商品でもある「本宿どうなつ」

中は白いんげん豆を使用した白あんの特製どうなつが人気です。

この街道は信州米の輸送路に使われており、佐久で収穫された米を

江戸まで運びました。

またこの地域では畑は多く見られますが水田は少ない。

稲が育たない地域だったため佐久の米に頼っていました。

信州米と砥石の集積場として栄えた宿場町です。

平成29年1月29日訪問

【街道名】姫街道

【設置】1592年~96年(文禄年間)

【廃止】明治維新

【指定史跡】-

【場所】甘楽郡下仁田本宿

地図

地図

中山道の本庄宿から藤岡宿に入り下仁田宿を経て軽井沢の追分宿までの間の街道を

「姫街道」と呼びます。

女の人も容易に通れることから姫街道と名付けられました。

姫街道に従って国道254号線から逸れて軽井沢方面へ向かう道に進みます。

旧道を進むと道はとても狭く、周囲の土手は何段かになった石垣が至る所で見られます。

案内看板

本宿への入口には本宿や藤井関所(西牧関所)周辺の案内看板が掲げられています。

本宿

本宿には古い町並みが残されており、街道沿いの民家にはこうした立派な門や屋敷が残されています。

古月堂

明治24年創業の菓子処で地元に親しまれています。

本宿どうなつ

古月堂の看板商品でもある「本宿どうなつ」

中は白いんげん豆を使用した白あんの特製どうなつが人気です。

この街道は信州米の輸送路に使われており、佐久で収穫された米を

江戸まで運びました。

またこの地域では畑は多く見られますが水田は少ない。

稲が育たない地域だったため佐久の米に頼っていました。

信州米と砥石の集積場として栄えた宿場町です。

平成29年1月29日訪問

| ウッディジョー 東海道五十三次シリーズ 丸子宿 木製模型 ノンスケール 組み立てキット |

| ウッディジョー(Woody JOE) | |

| ウッディジョー(Woody JOE) |

を食べるのが登城の醍醐味です

を食べるのが登城の醍醐味です