【吉見城】よしみじょう

【別名】ー

【構造】平山城

【築城者】不明

【築城年代】不明

【指定史跡】ー

【場所】千葉県佐倉市吉見 地図

地図

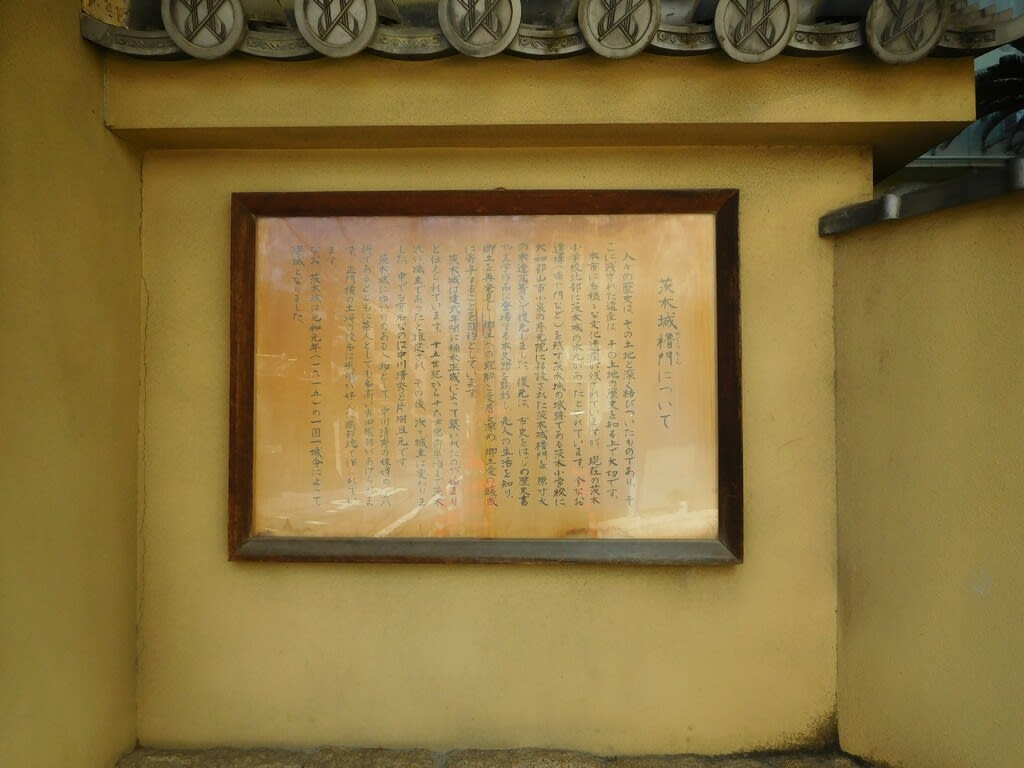

吉見城は、1479年(文明9年)に太田道灌、1566年(永禄9年)に上杉謙信

によって攻められた臼井城の支城として築かれた城ではないかと推定されます。

吉見城のすぐ北側には臼井屋敷跡遺跡があり、同時に発掘調査が進められてきました。

城跡は、築城以前より人の生活の様子が見られ、廃城後も現在に至るまで

人々の生活に利用されて来ました。

土塁が残るものの、城としての詳細はまだまだ分かっていません。

土塁と平場だけは確認できたものの、縄張もわかりずらく

宅地になっているので改修もされていると思われ、

よくわからない。

柵列や溝状の遺構などで区画がされている様子が

発掘調査で確認されているようですが、建物跡は検出されていません。

白井屋敷跡と重なる部分があり、時代的にも両者との関係性が注目されるところです。

令和5年1月4日登城

【別名】ー

【構造】平山城

【築城者】不明

【築城年代】不明

【指定史跡】ー

【場所】千葉県佐倉市吉見

地図

地図

吉見城は、1479年(文明9年)に太田道灌、1566年(永禄9年)に上杉謙信

によって攻められた臼井城の支城として築かれた城ではないかと推定されます。

吉見城のすぐ北側には臼井屋敷跡遺跡があり、同時に発掘調査が進められてきました。

城跡は、築城以前より人の生活の様子が見られ、廃城後も現在に至るまで

人々の生活に利用されて来ました。

土塁が残るものの、城としての詳細はまだまだ分かっていません。

土塁と平場だけは確認できたものの、縄張もわかりずらく

宅地になっているので改修もされていると思われ、

よくわからない。

柵列や溝状の遺構などで区画がされている様子が

発掘調査で確認されているようですが、建物跡は検出されていません。

白井屋敷跡と重なる部分があり、時代的にも両者との関係性が注目されるところです。

令和5年1月4日登城

![日本の名城カレンダー 2024(月めくり/壁掛け) (ネコ・パブリッシング) ([カレンダー])](https://m.media-amazon.com/images/I/51lK1k4V1KL._SL160_.jpg)

![2024 猫城主さんじゅーろーカレンダー ([カレンダー])](https://m.media-amazon.com/images/I/516GYcSd3jL._SL160_.jpg)