財務官僚がザイム真理教と侮蔑されても財政再建路線を止めず、増税と歳出抑制の緊縮財政にひた走るその理由が出た。財務官僚はそれが絶対に正しいと信じており、そのために国民に恨まれても正しい財政再建路線を進まねばならないと考えているようなのだ。

財務官僚が正しいと考えて緊縮財政を選択しているのか、財務省の権力維持のために緊縮財政をしているのかどちらなのかわからなかった。しかしどうも財務省の信念のようなのだ。

これは厄介なことだ。歴史を紐解くとこの手のトップエリートの信念が日本を滅ぼしてきたことがわかる。

いつくか例を挙げるとまずは鎖国だ。江戸幕府の創設者徳川家康は鎖国を望んではいなかった。海外とは貿易をして幕府を豊かにするべきと考えていた。しかし幕末には鎖国が神君家康公の絶対の掟ということになら開国しか選択肢がないにも関わらず頑冥固陋な鎖国攘夷派のせいで江戸幕府は滅んだ。

これはトップエリートの信念というよりは当時の知識人の常識だっただけかもしれない。幕閣は開国やむなしで固まっていたからだ。しかし朝廷も大名も鎖国で一致していて開国の選択肢を選べなかった。幕府の権威は落ちるところまで落ちて明治維新となる。

厄介な信念が江戸幕府を滅ぼしたのだ。

次は日露戦争だ。日露戦争では陸軍の戦死者、戦病死者の大半が脚気によるものだった。現代では脚気はビタミンB1不足によるものとわかっている。当時はそれはわからなかったわけだが、対処療法として麦飯を食わせれば良いということはわかっていた。

明治天皇も、桂太郎首相も寺内正毅陸相も海軍軍医総監の高木兼寛も麦飯推奨派だったにも関わらず森鴎外陸軍軍医総監をはじめとする一派が脚気は伝染病との説を採り、明治天皇に逆らってまでその学説・信念を貫くのだから半端ではない。

そして数多くの陸軍将兵が脚気に倒れたのだ。そのせいで日露戦争に負けていたかもしれない。トップエリートの信念が日本を滅ぼしかけたのだ。救いがたい話ではないか。

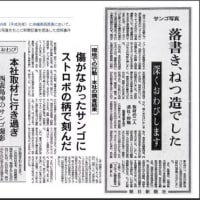

ニニ六事件もそうだ。蹶起した青年将校はトップエリートではないが、将来を嘱望された幹部だった。彼らは天皇陛下絶対を掲げながら自分達の信念が大事でそのために天皇陛下をロボットの天皇にしようと考えていたのだ。これも救いがたい。

そして大東亜戦争だ。正直なところ理性ある軍人、官僚は米国には勝てないと考えていた。昭和天皇もそうだし、重臣の大半もそうだった。総力戦研究所でも総力戦になれば負けると分析が出ていたのだ。しかし神国日本が負けるわけはないと真珠湾攻撃をして米国を復讐の念に燃え上がらせるのだから救いがたい。そして知っての通り大日本帝国は滅びた。

そして今度は財務官僚の信念である。借金を増やせば返せなくなり、財政破綻かハイパーインフレが起こるから多少の痛みに耐えてでも財政再建路線しかないと考えているわけだ。またトップエリートの信念で日本が滅ぼされる歴史を繰り返すわけだ。

私のブログでは何度も繰り返しているが、不況時は減税か歳出拡大による積極財政しかないのだ。これは中学の公民、高校の政治・経済に書かれている基本中の基本である。しかし財務官僚はこのまま借金を増やせば返せなくなり、財政破綻かハイパーインフレが起こると考えているようだ。本当に救いがたい。

国債を発行して財政赤字を増やさなければ経済成長はしないし、国民は永遠に苦しむことになる。日本だけが歳出を増やしていないから世界第二位の経済大国から世界四位まで落ちてしまった。さらにインドに抜かれるのも時間の問題だ。国民一人当たりのGDPは目も当てられない惨状になっている。

財政破綻もハイパーインフレも起こることはない。政府債務は借り換えで返済できなくなることはないのだ。しかし信念に凝り固まった財務官僚は常識にも国民の苦しみにも目を背け財政再建にひた走るのだ。本当に救いがたい。

新聞、テレビは税務調査というムチと軽減税率というアメで財務省の軍門に降った。財務省の使い走りとなり、財政再建のプロパガンダを繰り返している。私が新聞の不買・解約を繰り返しお願いしているのもその影響力を下げるためだ。全盛期の半分近くまで減っているのだが。

テレビも新聞のグループ企業だから同じ主張だ。だからプロパガンダのワイドショーを見るな、つまらない番組を見ないでさっさと寝ようと繰り返しているわけだ。地上波の視聴率はだいぶ下がったが。

自民党には積極財政派の国会議員が100人もいるのだが、彼らは反主流派扱いでその主張が取り上げられることはない。さりとて立憲民主党も執行部は財務省の犬だから単純に政権交代したら良くなることもない。

だから国民が正しい経済・財政の知識を身につけて政治に積極財政を要求するしかないと考えている。そうなれば日和見議員が積極財政派について積極財政を実現できるはずだからだ。もちろん岸田文雄が首相のうちは無理だろう。

そのために周囲の人と政治・経済の話をして欲しいし、それが難しければネットで積極財政派の主張を広めて欲しいのだ。私のブログのランキングを上げるよう頼んでいることもその一環だ。私のブログなど螳螂之斧ではあるのだが。

国民一人一人の力は民主主義国家であっても弱い。だがそれなら団結してデモなり選挙なり請願なりをして国民の主張を政治に反映させねばならない。やれるだけのことはやろう。

財務官僚が正しいと考えて緊縮財政を選択しているのか、財務省の権力維持のために緊縮財政をしているのかどちらなのかわからなかった。しかしどうも財務省の信念のようなのだ。

~~引用ここから~~

「終わりのない成長を目指し続ける資本主義体制はもう限界ではないか」

そんな思いを世界中の人々が抱えるなか、現実問題として地球温暖化が「資本主義など唯一永続可能な経済体制足りえない」ことを残酷なまでに示している。しかしその一方で、現状を追認するでも諦観を示すでもなく、夢物語でない現実に即したビジョンを示せる論者はいまだに現れない。

本連載では「新自由主義の権化」に経済学を学び、20年以上経済のリアルを追いかけてきた記者が、海外の著名なパイオニアたちと共に資本主義の「教義」を問い直した『世界の賢人と語る「資本主義の先」』(井手壮平著)より抜粋して、「現実的な方策」をお届けする。

『世界の賢人と語る「資本主義の先」』連載第20回

『「遊ぶだけの大学生にお金を出す必要は無い!」 大学教育無償化に反対する人を一蹴する「衝撃の抜け道」』より続く

「ザイム真理教」と呼ばれても

財政の在り方を巡っては、借金(国債発行)を極力抑え、身の丈に合った暮らし(=税収の範囲内での政府支出)を目指すべきなのか、それとも、財政赤字を許容してでも、将来のための投資や景気の下支えに使うべきなのかという論争が長らく日本でも海外でも続いてきた。

財政再建派や緊縮財政派などと呼ばれる前者の主張は大体こうだ。歳出を削減して困る人がいたとしても、借金頼みの財政を続けていれば、いずれ金融市場の信頼を失う。

これまで日本国債を買ってくれていた銀行などが、借金を返済する日本政府の意思や能力を疑い始めれば、われ先にと国債を投げ売りし、政府が借金する際の金利が高騰、財政危機になるか、円が売られて通貨危機になるか、あるいはその両方が起きる。株価も下がるし、円の急激な減価を通じて悪性のインフレも起きるだろう。

トップエリートが信じる「教義」

そうなったときの国民生活への影響は甚大で、多少の痛みを伴ってでもその前に歳出を削減し、増税などで歳入を増やす努力を進めなければならない。財政危機がいつ来るのかはわからないが、目先の痛みを恐れたり、次の選挙で当選することしか考えていない政治家の圧力に屈したりして放漫財政を続けてはならず、将来世代のために財政健全化を進めることこそが責任ある行動である。

政府内で財政を直接預かる財務省の官僚はほぼ一人残らずこの立場だ。そこにほとんどの主流派経済学者やエコノミストも、そして新聞やテレビの大手メディアもおよそ例外なく同調してきた。

正直に言えば、私もその一人だ。長年財務省を取材してきた実感として、日本のトップエリートとされてきた彼らは、鼻持ちならないほどプライドが高いことはあっても、私心を持って仕事をしていると感じたことはほとんどない。

彼らは「ザイム真理教」などと揶揄され、増税を試みて多くの国民の目の敵にされながらも、まさにその国民の生活や未来を守るためと信じ、それこそ殉教者的なひたむきさで職務に向き合っている。

こう書くとあまりに単純だが、彼らほど(少なくとも偏差値的な尺度では)優秀な人たちが真剣に信じている「教義」ならば、恐らく正しいのではないか——これが私の出発点だった。もちろん、日米開戦を決めた戦前の軍部も当時の日本ではトップエリートだったわけだが。

~~引用ここまで~~

これは厄介なことだ。歴史を紐解くとこの手のトップエリートの信念が日本を滅ぼしてきたことがわかる。

いつくか例を挙げるとまずは鎖国だ。江戸幕府の創設者徳川家康は鎖国を望んではいなかった。海外とは貿易をして幕府を豊かにするべきと考えていた。しかし幕末には鎖国が神君家康公の絶対の掟ということになら開国しか選択肢がないにも関わらず頑冥固陋な鎖国攘夷派のせいで江戸幕府は滅んだ。

これはトップエリートの信念というよりは当時の知識人の常識だっただけかもしれない。幕閣は開国やむなしで固まっていたからだ。しかし朝廷も大名も鎖国で一致していて開国の選択肢を選べなかった。幕府の権威は落ちるところまで落ちて明治維新となる。

厄介な信念が江戸幕府を滅ぼしたのだ。

次は日露戦争だ。日露戦争では陸軍の戦死者、戦病死者の大半が脚気によるものだった。現代では脚気はビタミンB1不足によるものとわかっている。当時はそれはわからなかったわけだが、対処療法として麦飯を食わせれば良いということはわかっていた。

明治天皇も、桂太郎首相も寺内正毅陸相も海軍軍医総監の高木兼寛も麦飯推奨派だったにも関わらず森鴎外陸軍軍医総監をはじめとする一派が脚気は伝染病との説を採り、明治天皇に逆らってまでその学説・信念を貫くのだから半端ではない。

そして数多くの陸軍将兵が脚気に倒れたのだ。そのせいで日露戦争に負けていたかもしれない。トップエリートの信念が日本を滅ぼしかけたのだ。救いがたい話ではないか。

ニニ六事件もそうだ。蹶起した青年将校はトップエリートではないが、将来を嘱望された幹部だった。彼らは天皇陛下絶対を掲げながら自分達の信念が大事でそのために天皇陛下をロボットの天皇にしようと考えていたのだ。これも救いがたい。

そして大東亜戦争だ。正直なところ理性ある軍人、官僚は米国には勝てないと考えていた。昭和天皇もそうだし、重臣の大半もそうだった。総力戦研究所でも総力戦になれば負けると分析が出ていたのだ。しかし神国日本が負けるわけはないと真珠湾攻撃をして米国を復讐の念に燃え上がらせるのだから救いがたい。そして知っての通り大日本帝国は滅びた。

そして今度は財務官僚の信念である。借金を増やせば返せなくなり、財政破綻かハイパーインフレが起こるから多少の痛みに耐えてでも財政再建路線しかないと考えているわけだ。またトップエリートの信念で日本が滅ぼされる歴史を繰り返すわけだ。

私のブログでは何度も繰り返しているが、不況時は減税か歳出拡大による積極財政しかないのだ。これは中学の公民、高校の政治・経済に書かれている基本中の基本である。しかし財務官僚はこのまま借金を増やせば返せなくなり、財政破綻かハイパーインフレが起こると考えているようだ。本当に救いがたい。

国債を発行して財政赤字を増やさなければ経済成長はしないし、国民は永遠に苦しむことになる。日本だけが歳出を増やしていないから世界第二位の経済大国から世界四位まで落ちてしまった。さらにインドに抜かれるのも時間の問題だ。国民一人当たりのGDPは目も当てられない惨状になっている。

財政破綻もハイパーインフレも起こることはない。政府債務は借り換えで返済できなくなることはないのだ。しかし信念に凝り固まった財務官僚は常識にも国民の苦しみにも目を背け財政再建にひた走るのだ。本当に救いがたい。

新聞、テレビは税務調査というムチと軽減税率というアメで財務省の軍門に降った。財務省の使い走りとなり、財政再建のプロパガンダを繰り返している。私が新聞の不買・解約を繰り返しお願いしているのもその影響力を下げるためだ。全盛期の半分近くまで減っているのだが。

テレビも新聞のグループ企業だから同じ主張だ。だからプロパガンダのワイドショーを見るな、つまらない番組を見ないでさっさと寝ようと繰り返しているわけだ。地上波の視聴率はだいぶ下がったが。

自民党には積極財政派の国会議員が100人もいるのだが、彼らは反主流派扱いでその主張が取り上げられることはない。さりとて立憲民主党も執行部は財務省の犬だから単純に政権交代したら良くなることもない。

だから国民が正しい経済・財政の知識を身につけて政治に積極財政を要求するしかないと考えている。そうなれば日和見議員が積極財政派について積極財政を実現できるはずだからだ。もちろん岸田文雄が首相のうちは無理だろう。

そのために周囲の人と政治・経済の話をして欲しいし、それが難しければネットで積極財政派の主張を広めて欲しいのだ。私のブログのランキングを上げるよう頼んでいることもその一環だ。私のブログなど螳螂之斧ではあるのだが。

国民一人一人の力は民主主義国家であっても弱い。だがそれなら団結してデモなり選挙なり請願なりをして国民の主張を政治に反映させねばならない。やれるだけのことはやろう。