(記事の配列は訪ねた年に関係なく、月日の順に並べ、降順とした。)

大雪山の最終日は愛山渓から沼ノ平へ(2017年7月29日)

層雲峡から大雪山・黒岳、北海岳へ(2)(2017年7月28日)

層雲峡から大雪山・黒岳、北海岳へ(1)(2017年7月28日)

層雲峡と三国峠(2017年7月27日)

2017年7月27日、銀泉台から大雪山・赤岳、小泉岳へ(4おわり)

2017年7月27日、銀泉台から大雪山・赤岳、小泉岳へ(3)

2017年7月27日、銀泉台から大雪山・赤岳、小泉岳へ(2)

2017年7月27日、銀泉台から大雪山・赤岳、小泉岳へ(1)

大雪山への道、層雲峡まで。(2017年7月26日)

New

最終日は旭岳裾合平へ。(2022年7月22日)

New

再び、大雪山・赤岳、小泉岳へ。後編(2022年7月21日)

New

再び、大雪山・赤岳、小泉岳へ。前編(2022年7月21日)

New

大雪山北海沢の途中まで。(2022年7月20日)

New

大雪山黒岳山頂と風衝地の花(2022年7月20日)

New

大雪山黒岳北東面の花(2022年7月20日)

New

五年ぶりの北海道、大雪山黒岳へ。(2022年7月19,20日)

道東の湖沼巡り・後編(2007年7月7日)

道東の湖沼巡り・前編(2007年7月7日)

アポイ岳コレクション(1993/06/12)

2022/07/21 大雪山赤岳からの眺め

2007/07/07 摩周湖

以上。

(本頁は「再び、大雪山・赤岳、小泉岳へ。後編」の続きです。)

大雪山三日目(最終日)の7月22日は

帰りのフェリーの関係上、18時頃までに苫小牧東港に到着しなければならなかった。

前回(2017年7月29日)は愛山渓温泉から沼ノ平を訪ね、当麻乗り越しの手前まで行った(こちら)が、

今回は最高峰旭岳の北にある裾合平に行ってみようと思った。

この場所はチングルマの大群生地で、今回、北海道に来る前にもテレビで見て、凄いなと思った。

地図で調べたら、ロープウェイ駅から二時間弱で行けるようだ。

ただし層雲峡温泉から行くとなるとけっこう遠かった。

登山基地の勇駒別までは高速を使っても二時間以上かかった。

それでも7時少し前のロープウェイに乗ることが出来た。

しかしこちらは一昨日の黒岳ロープウェイとは大違い、満杯状態での発車で、

もしかしたらこの一年間、自身が体験した中では最高に密な状態だった。

コ◎ナ感染が急速に拡大している時期だったので、後でちょっと心配になった。

ロープウェイ上駅の標高は約1600m。

旭岳は2291mなので、標高差は690m程度だが、ここから見る旭岳の姿は迫力満点だった。

ロープウェイを下りてすぐに見た旭岳。チングルマ群生は花が終わっていた。

噴気の勢いが凄い。大雪山は活火山なんだと再認識。

ただ手前のチングルマ群生は既に花が終わっていた。

チングルマ群生

夫婦池のひとつ、すり鉢池から見た旭岳

夫婦池のひとつ、鏡池から見た旭岳

夫婦池まで来たら、北の方角に旭岳とは違う形の山が見えた。

この山は左の方が当麻岳、右の雲がかかった方が安足間岳(2194m)のようだ。

夫婦池のひとつ、すり鉢池から見た当麻岳と安足間岳。奥の池は鏡池。

夫婦池のひとつ、鏡池から見た当麻岳と安足間岳。

今回のマップ

裾合平に行く途中、見た花たち。

旭岳の山麓は黒岳や赤岳に較べると、花の種類は少ないが、群落のスケールは大きいように感じた。

イワブクロ

マルバシモツケの群生

チングルマとエゾノツガザクラ。どちらも花がほとんど終わっていた。

イソツツジ

ミツバオウレン

途中から見た旭岳。

旭岳は噴気を上げる地獄谷が見えなくなり、富士山型になって来たが、残念、山頂部には雲が懸かり始めた。

しばらく歩いてやっと新鮮なチングルマに逢った。

エゾコザクラの群生

エゾコザクラ

キバナシャクナゲ

二時間近く歩いたら、裾合平の分岐点に到着。

裾合平の分岐点

しかしまわりを見渡しても、チングルマの群生は無かった。

団体さんも含め、他の登山者は中岳温泉方面に向かっていたので、

私も釣られて少し行ってみた。

驚いたのは左側に見えたピラミッド山。

大塚

うぅぅぅぅ(;゚Д゚)なんじゃ。こりは!

と慌てて地図を取り出し、確認したら、安足間岳の支峰、大塚とわかった。

場所を少しずらして眺めると、手前に大きな岩の塊が出てきたり、

ちょっとわかりにくいが、左側に小塚という小さなピークも突き出していた。

大雪山に関しては幾つかの写真集や書籍を持っているが、このような山岳風景は初めて見た。

大塚の手前に大きな岩の塊が。

安足間岳と大塚。左側に小塚という小さなピークも突き出していた。

帰りのフェリーの関係もあるので、今日はここまでとした。

時計は10時前だったが、木道の複線化したところに座って、おにぎりを食べ始める。

中岳温泉方面から下りて来たご夫婦(奥様がとても美人)にチングルマの様子を聞いたところ、

「(`◇´)わたしゃ立つ鳥、波に聞け。」

じゃなくて「この辺と同じでほとんど終わってましたよ。」とのこと。

裾合平のチングルマを見るには、もう十日くらい早く来なければならないなと痛感。

昼飯の場所付近のチングルマ

昼飯の場所に咲いていたウコンウツギ

ウコンウツギのアップ

裾合平の帰り道で見た旭岳。白鳥か鶴のような雪形が見えた。

ロープウェイで下山した後は苫小牧東港に向かってひたすら走った。

港に到着と同時に雨が降り出した。

今回の北海道、当初、天気は好くないとの予報だったが、

おおむね美味く予報がはずれてくれたおかげで三日間とも山を歩けた。えがった。えがった。

翌7月23日早朝、帰りのフェリー船室から。

日本海越しに森吉山を望む。右奥の尖がった山は岩手山。

フェリー船室から男鹿寒風山

帰宅してから。

旭岳ロープウェイ下駅で購入した今回のお土産。

オコジョのぬいぐるみとシマエナガの立体写真付きメモ帳。右手前のナキウサギは前回(2017年)のお土産。

いずれも何故かメイドインチャイナだった。

以上。

(本頁は「再び、大雪山・赤岳、小泉岳へ。前編」の続きです。)

新たな花との出会いに現を抜かしていたら、いつの間にか今日の目的地・赤岳の山頂に到着していた。

一応、赤岳の山頂?

厳密な赤岳山頂へは道が無いので行けない。

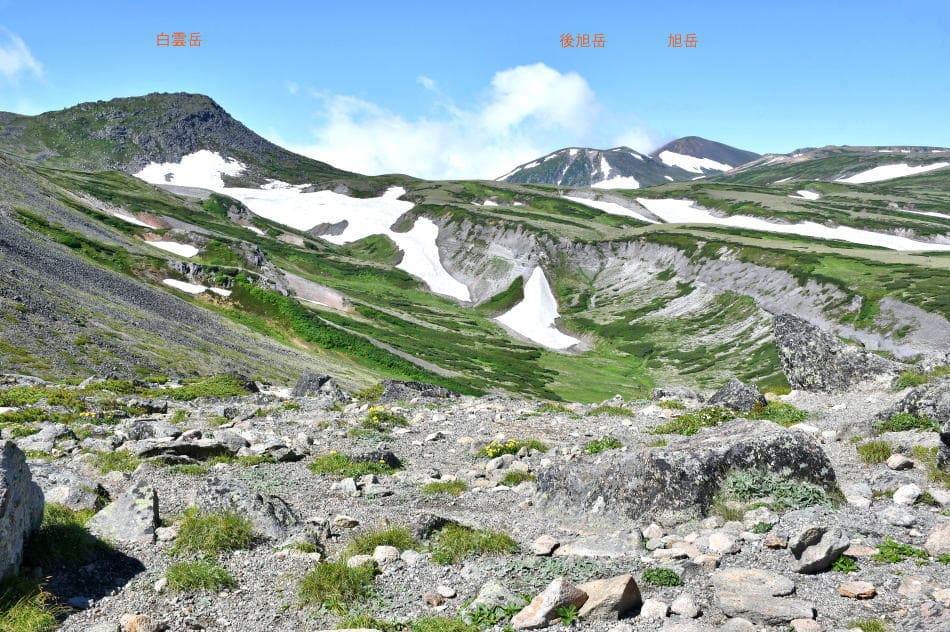

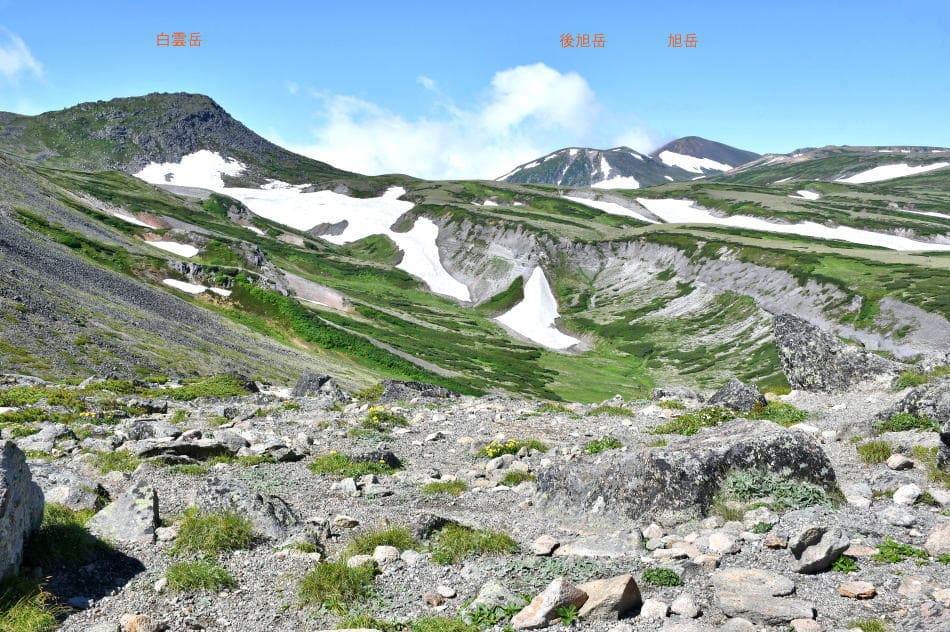

ここからは大雪山系の眺めが素晴らしい。

赤岳から白雲岳、旭岳方面を望む。

後旭岳と旭岳

赤岳から北鎮岳、凌雲岳を望む。

北鎮岳をアップで。雪形の形が黒岳から見たものとは大きく変わっている。

少しだけ余力が有ったので、小泉岳に向かうことにした。

小泉岳に行く途中から、黒岳(左奥)と烏帽子岳を望む。

黒岳の山頂西側(左側)はとても緩やかだったが、ここからはその様子がよくわかった。

赤岳から小泉岳にかけて、新しく現れた花たち。

エゾタカネツメクサ。北海道の限られた山だけに生える。

クモマユキノシタ。北海道の限られた山だけに生える。

シロサマニヨモギ

ムカゴトラノオ。白っぽい広葉は別植物、ウスユキトウヒレンだろうか。

ヒメイワタデ。北海道の限られた山だけに生える。

こちらのマルバシモツケは草よりも低く、岩に張り付いていた。

ウルップソウとチョウノスケソウは北海道と中部山岳には有るのに東北の高山には無い。

長年あこがれの花だった。

前者は個人的には1990年代、北アルプス白馬岳で見ている(こちら)が、

大雪山固有種のホソバウルップソウの方は前回(2017年)は花が終わっていた。

チョウノスケソウも1990年代、北アルプス白馬岳で見ているが、花が終わる寸前だった。

こちらは前回、来た時は見出せなかった。

今回はこれら二種の高嶺の花にターゲットを絞り、

7月10日前後に来たかったのだが、秋田での所用もあり、果たせなかった。

斯様に遅れたので、今回は無理かなと思ったのだが・・・

赤岳から小泉岳に向かう途中で最初に見かけたものは完全に終わっていた。

花の終わったホソバウルップソウ

が少し進んだところでは、青紫の穂花がかろうじて残っている株があった。

ホソバウルップソウの残花

ホソバウルップソウの残花

チョウノスケソウの残花

チョウノスケソウは一見、草のようだが、バラ科の小低木。

今回は花に会えないものと思っていたが、一輪だけ残花に遭遇した。

小泉岳の山頂部はとにかく平らだ。

標柱が有ったので近寄ってみたら、山頂ではなく、「小泉分岐」だった。

今回はここから白雲岳の方に少し下りたところにある「白雲岳分岐」まで行き、昼飯にした。

昼飯を食べながら見た風景。

白雲岳分岐から白雲岳を望む。

白雲岳分岐から旭岳、熊ヶ岳、荒井岳方面を望む。

白雲岳分岐から荒井岳、松田岳、北海岳方面を望む。

行く途中でキバナシオガマの花を見た。

この花、世界的には北半球の高地に広く分布しているが、

日本国内では大雪山でしか見られない。

大雪山でも生育地は限られており、旭岳や黒岳には無いようだが、

北海岳やこのエリアには疎らに生えている。

前回(2017年)も見ているが、花はだいぶ古くなっていた。

今回はもう少し新鮮なものを見たくて、少し早くやって来たが、ナントカ目的は果たせたようだ。

キバナシオガマの疎らな群生。バックは凌雲岳。

キバナシオガマ

キバナシオガマ

キバナシオガマ。バックは旭岳。

黄金色の穂花や細かく刻まれた葉など、高山植物の王者としての貫禄は十分だが、

いかんせん草丈は10~20センチ程度と思ったよりもちっこい。

キバナシオガマを見られたので、白雲岳には行かないことにした。

また小泉分岐に戻り、小泉岳山頂(2158m)へ。

その山頂は真っ平らで標柱が無ければ誰も山頂とは気づかないだろう。

小泉岳(2158m)の山頂。左に白雲岳、奥に旭岳。

南の方を望むと、緑岳(2020m)と思われるピークは見えたが、前回(2017年)、見えたトムラウシ山は雲で見えなかった。

今回はこの後、ひたすら下山。

下山途中、銀泉台のすぐ手前でエゾシカに遭った。

層雲峡温泉の映月峰

下山後の層雲峡温泉では、午後の日差しを浴びた映月峰や朝陽山の岩峰がみごとだった。

層雲峡温泉、朝陽山の岩峰

この後すぐ、公衆浴場で汗を流した。温泉付きの登山旅行はいいもんだ。

「旭岳裾合平」に続く。

(本頁は「再び・・・」と題していますが、初回の訪問記録はこちらです。)

二日目、7月21日はよく晴れた。

この日は銀泉台から赤岳に登り、余力が有ったら小泉岳まで行くことにした。

駒草平から赤岳方面を望む。右端は烏帽子岳。

銀泉台へは層雲峡温泉から大雪国道(国道39号線)を東進し、

大雪ダムから、(十勝に抜ける)国道273号線に入り、トンネルをくぐると、

ほどなく銀泉台に続く観光道路が始まる。今時、珍しい砂利道だが、

秋田の林道に較べると道は広く走りやすい。

しばらく広葉樹林の中を走ると終点の銀泉台に到着。

層雲峡温泉から30分と少しだった。

銀泉台の駐車場には既に数台の車が止まっていたが、道外のナンバーは今のところ私だけだった。

6時少し前に登山開始。

広葉樹林の中の広い登山道

広葉樹林の中の広い道を少し歩くと、

途中で赤岳登山口の標柱があり、やっと本格的な(急傾斜の狭い)登山道になる。

林の中の急坂を登ると、林の中なのに、エゾツツジやイワブクロなど高山性の種類が咲いている。

ここは風穴のようになっており、部分的に高山性の種類が降下しているものと見た。

後でいっぱい出てくるだろうとここでは花の撮影はしないで、先に進む。

ほどなく林が切れ、道は山肌をトラバースして行く。

今回のマップ

第一花畑(花苑)と呼ばれるところは、2017年7月27日来た時は少し残雪があったが、今回は無かった。

草花は少なく、低木はウコンウツギが多く咲いていたが、何よりも北や東側の山並みが素晴らしい。

北の方は、左からニセイカウシュッペ山(1883m)、1800m超の無名ピーク、1811mピーク、平山(1771m)だろうか。

北東の方は、網走との国境の山々。左から屏風岳(1792m)、武利岳(1876m)と思われる。

来し方、南東方向を振り返ると、十勝との国境の山々が見える。

左からポン音更山(1802m)、音更山(1932m)、少し空いて石狩岳(1967m)、ニペの耳。右端奥がニペソツ山(2013m)だろうか。

駒草平への登り始めの針葉樹林でリンネソウの群生に遭遇した。

東北ではなかなかお目にかかれない花なので、嬉しかった。

リンネソウの群生

ゴゼンタチバナ

二時間近く歩いていたらいつの間にか駒草平のエリアに。

ここで今日登る赤岳が実質初めて見えたが、どこが山頂なのかよくわからない。

駒草平。バックは赤岳。

後でわかったことだが、真ん中辺の丸い雪渓の左を登り、更に左上の雪渓の右を登ったところが赤岳の山頂だった。

登山道は無いが、東岳の方がわかりやすかった。

駒草平。バックは東岳(2070m)。

駒草平のコマクサは(秋田駒や岩手山と較べても)それほど密度は濃くなかった。

しかし無理にロープをはみ出さなくてもコマクサを写せた。

駒草を単独で。

赤岳に登るためには二つの雪渓に隣接した坂道をクリアしなければならなかった。

初めの雪渓は左脇を掠めるが、ここではエゾヒメクワガタやエゾコザクラなど雪田性の高山植物が多く見かけた。

赤岳に登るための初めの雪渓。

エゾヒメクワガタやハクサンボウフウの群生

エゾコザクラのアップ

イソツツジ

ジムカデ

イワヒゲ

エゾヒメクワガタをアップで。

青い花をもう一種。

ミヤマリンドウ

二つ目の雪渓脇の坂道もしんどかった

二つ目の雪渓の坂道

が、そこをクリアーしたら、急に平らになり、今まで見なかった花たちが現れた。

前日、黒岳の山頂風衝地で見たものと共通している。

どうしたんだろう。それは赤岳の山頂台地に到達した証しだったと後になってわかった。

メアカンキンバイ、チシマキンレイカ、イワブクロなどの花叢。

エゾイワツメクサ

エゾツツジ

チシマキンレイカ

メアカンキンバイ

エゾタカネスミレの残花

「後編」へ続く。

(本頁は「大雪山黒岳山頂と風衝地の花」の続きです。)

石室が近づくと、道端にチングルマやエゾコザクラが現れたが、北海岳の方に行けばもっと多い筈。

左はクジャク岩のピーク、右が北海岳(2149m)

再びマップ

よって石室から先は北海岳に繋がる道を歩くことにしたが、

天気は急速に下り坂。周りの山はガスに包まれ、見えなくなった。

道の両側はしばらくの間、チングルマの花筵が続いた。

チングルマの花筵。残念ながら、盛りは過ぎていた。

雪渓をバックにチングルマ

チングルマ

バイケイソウ

赤石川とバイケイソウの群落

赤石川は高山帯には珍しく幅広くゆったりと流れる川だ。

そのほとりでコバイケイソウのような葉を見かけたが、

咲いていた花はごく僅かで緑花、バイケイソウだった(エゾノバイケイソウと呼ぶ人も居る)。

大雪山には白花のコバイケイソウは無いようだ。

赤石川を渡る手前と対岸にエゾコザクラの群生地があった。

エゾコザクラとチングルマの群生地

エゾコザクラの群生

一見疎らだが、前回(2017年)はもっと濃密な花筵だった。

エゾコザクラ

エゾコザクラ

ミヤマキンバイは大雪山では不思議とエゾコザクラの近くで咲く傾向が有った。

ハクサンボウフウ

このルートにはツツジ科の高山植物が多かった。

エゾノツガザクラ。アオノツガザクラも少し混じっている。

エゾノツガザクラの花筒には穴が開いている。これは蜂のしわざだろう。

ミネズオウは東北でも見られるが、大雪山のものはやや赤みが強いような印象。

キバナシャクナゲは東北では見られない花。花色は思ったほど黄色ではなかった。

キバナシャクナゲの群生

キバナシャクナゲ

イワヒゲ

ジムカデ

イワウメ

イワウメはツツジ科ではない。

北海沢を渡渉し、ヨツバシオガマを見つけたら、雨がパラパラと落ちて来た。

ヨツバシオガマ

エゾノハクサンイチゲの残り花

確かこの先にチシマクモマグサが有った筈。それを見たら、今回は御終いにしようと思った。

何故ならばその先、北海岳山頂まで登っても、ガスで景色は何も見えないだろうし、

チシマクモマグサを見たら、このルートで見られる植物の種類はほぼ出尽くしの感もある。

ほどなく見つけた新鮮なチシマクモマグサの姿は感動的だった。この仲間、東北の高山には無い。

チシマノクモマグサ

チシマノクモマグサのアップ

今回の終点、北海沢。奥に霞むのが北海岳。

この花を見た後、合羽を着用した。すると不思議なことに雨は止んだ。

蒸れるので脱いで昼飯、その後も小雨に見舞われたが、再び合羽を着用するまでのことはなかった。

初日の黒岳北海沢、今日は大雨洪水警報発令中なのに

ほとんど濡れることなく下山出来た。

そのあと宿所に隣接する公衆浴場で汗を流す。えがった。えがった。

「赤岳、小泉岳」に続く。