こんにちは!

今回の記事は今年2度目の妻籠宿(つまごじゅく)

12月18日訪れた中山道六十九次42番目の宿場町 妻籠宿(つまごじゅく)

を再度、取り上げてみたいと思います

妻籠宿は、世界的に有名なガイドブックやイギリスのBBC放送で

紹介されたことから、外国人観光客の間で「サムライの道」と

呼ばれるようになったとのことです

外国人観光客より「Samurai Trail」(サムライの道)と呼ばれる

江戸時代の風情が残る妻籠宿街並み

お土産処 岩井屋さん

妻籠宿(つまごじゅく)は、中山道42番目の宿場

(→中山道六十九次)で、現在は長野県木曽郡南木曽町

蘭川(あららぎがわ)東岸に位置する

現代においては、隣接する馬籠宿((旧長野県木曽郡山口村) 、

現在は岐阜県中津川市)と、馬籠峠を越える旧中山道史蹟と

合わせて木曽路を代表する観光名所として、

外国人を含めて訪れる旅行者が多い

煙草と書かれたお土産処

妻籠宿 南木曾駅側にある水車小屋

イギリスのBBC放送で、ボンドガールを演じた女優が

中山道を紹介すると、妻籠と馬籠を結ぶ8kmの道が

外国人の間で「Samurai Trail」(サムライの道)として

有名になり、海外からの観光客が一気に増えていきました

妻籠宿 寺下の町並み

妻籠宿 寺下の町並み 下嵯峨屋付近の景観

江戸時代末期の町並みがそのまま残る妻籠宿景観

今年11月初旬に立ち寄った和菓子屋 澤田屋さん

中津川の銘菓 柿と栗をリピ買いしてしまいました

リピ買いした柿と栗

テレビ番組 ヒルナンデス等幾つかの番組で紹介された銘菓

市田柿の中に国産栗きんとんが入った素朴な味わいでした

木の店 あぶらやさん

寿司桶、曲げわっば、伝統的な民芸品のお店

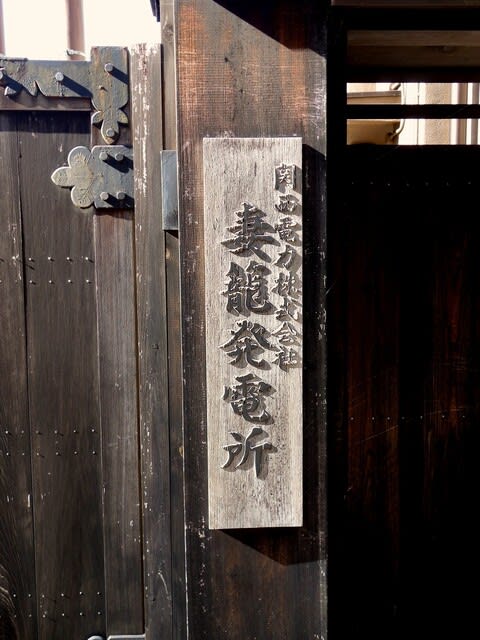

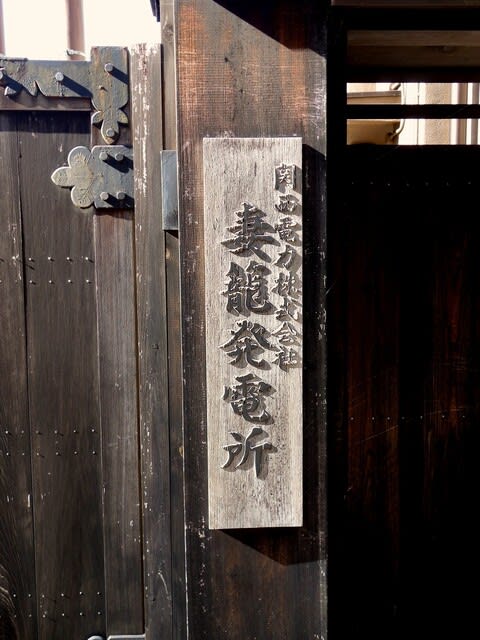

関西電力読書発電所(国重文)

大正期を代表する水路式発電所

近代化産業遺産に指定されており、今なお現役の発電所

関西電力読書発電所

今なお現役の送電器具 活躍しているようです

大正時代のロマンを感じる現役の高圧送電器具

伝統的な町並みをゆっくりと散策

妻籠宿 寺下の松代屋さんで昼食タイム

きつねそば定を頂きました

温かくお腹に沁みる素朴な味わいでした

温かい蕎を頂き、引き続き伝統的な町並みをゆっくりと散策します

中山道妻籠宿(つまごじゅく)本陣跡

妻籠宿は中山道と飯田街道の追分に位置する交通の要衝であった

天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、

妻籠宿の宿内家数は31軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、

旅籠31軒で宿内人口は418人であった

1960年代に深刻となった長野県の過疎問題の対策として、

開発事業としての保存事業が基本方針となった

1968年から1970年にかけて明治百年記念事業の一環として

寺下地区の26戸が解体修復された

その後、観光客が増え始めたことから観光関連施設の整備が行われるようになり、

保存事業を制度面から後押しするために、1973年に当時としては例の少ない、

町独自の町並み保存条例である『妻籠宿保存条例』が制定された

(1976年に『妻籠宿保存地区保存条例』へ改正)

経済成長に伴い全国の伝統的な町並みが姿を消してゆく中、

いち早く地域を挙げて景観保全活動に取り組んだことが評価され、

1976年、国の重要伝統的建造物群保存地区の最初の選定地の一つに選ばれた

他の保存地区と異なり、周辺の農地など宿場を支えた環境全体を保存するため、

国有林を含めた広範囲が選定されている

次の訪問先、馬籠峠を越えて馬籠宿に向かいます

最後まで御覧頂きありがとうございます

次の投稿までご機嫌よう

今回の記事は今年2度目の妻籠宿(つまごじゅく)

12月18日訪れた中山道六十九次42番目の宿場町 妻籠宿(つまごじゅく)

を再度、取り上げてみたいと思います

妻籠宿は、世界的に有名なガイドブックやイギリスのBBC放送で

紹介されたことから、外国人観光客の間で「サムライの道」と

呼ばれるようになったとのことです

外国人観光客より「Samurai Trail」(サムライの道)と呼ばれる

江戸時代の風情が残る妻籠宿街並み

お土産処 岩井屋さん

妻籠宿(つまごじゅく)は、中山道42番目の宿場

(→中山道六十九次)で、現在は長野県木曽郡南木曽町

蘭川(あららぎがわ)東岸に位置する

現代においては、隣接する馬籠宿((旧長野県木曽郡山口村) 、

現在は岐阜県中津川市)と、馬籠峠を越える旧中山道史蹟と

合わせて木曽路を代表する観光名所として、

外国人を含めて訪れる旅行者が多い

煙草と書かれたお土産処

妻籠宿 南木曾駅側にある水車小屋

イギリスのBBC放送で、ボンドガールを演じた女優が

中山道を紹介すると、妻籠と馬籠を結ぶ8kmの道が

外国人の間で「Samurai Trail」(サムライの道)として

有名になり、海外からの観光客が一気に増えていきました

妻籠宿 寺下の町並み

妻籠宿 寺下の町並み 下嵯峨屋付近の景観

江戸時代末期の町並みがそのまま残る妻籠宿景観

今年11月初旬に立ち寄った和菓子屋 澤田屋さん

中津川の銘菓 柿と栗をリピ買いしてしまいました

リピ買いした柿と栗

テレビ番組 ヒルナンデス等幾つかの番組で紹介された銘菓

市田柿の中に国産栗きんとんが入った素朴な味わいでした

木の店 あぶらやさん

寿司桶、曲げわっば、伝統的な民芸品のお店

関西電力読書発電所(国重文)

大正期を代表する水路式発電所

近代化産業遺産に指定されており、今なお現役の発電所

関西電力読書発電所

今なお現役の送電器具 活躍しているようです

大正時代のロマンを感じる現役の高圧送電器具

伝統的な町並みをゆっくりと散策

妻籠宿 寺下の松代屋さんで昼食タイム

きつねそば定を頂きました

温かくお腹に沁みる素朴な味わいでした

温かい蕎を頂き、引き続き伝統的な町並みをゆっくりと散策します

中山道妻籠宿(つまごじゅく)本陣跡

妻籠宿は中山道と飯田街道の追分に位置する交通の要衝であった

天保14年(1843年)の『中山道宿村大概帳』によれば、

妻籠宿の宿内家数は31軒、うち本陣1軒、脇本陣1軒、

旅籠31軒で宿内人口は418人であった

1960年代に深刻となった長野県の過疎問題の対策として、

開発事業としての保存事業が基本方針となった

1968年から1970年にかけて明治百年記念事業の一環として

寺下地区の26戸が解体修復された

その後、観光客が増え始めたことから観光関連施設の整備が行われるようになり、

保存事業を制度面から後押しするために、1973年に当時としては例の少ない、

町独自の町並み保存条例である『妻籠宿保存条例』が制定された

(1976年に『妻籠宿保存地区保存条例』へ改正)

経済成長に伴い全国の伝統的な町並みが姿を消してゆく中、

いち早く地域を挙げて景観保全活動に取り組んだことが評価され、

1976年、国の重要伝統的建造物群保存地区の最初の選定地の一つに選ばれた

他の保存地区と異なり、周辺の農地など宿場を支えた環境全体を保存するため、

国有林を含めた広範囲が選定されている

次の訪問先、馬籠峠を越えて馬籠宿に向かいます

最後まで御覧頂きありがとうございます

次の投稿までご機嫌よう