志葉玲(ジャーナリスト)

Imidasオピニオン2021/03/24

昨年(2020年)12月、日本政府は、経産省を中心に「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」をまとめた。日本は、これまで大量のCO2を排出する石炭火力発電への依存など、温暖化対策への後ろ向きの姿勢が国際社会や国内の環境団体等から批判されてきた。本稿では、菅政権の「2050年カーボンニュートラル」に向けた政策を検証し、国内外の環境NGOが指摘する問題点や対案などを紹介する。

遅すぎた日本の温暖化対策

昨年10月の所信表明演説で、菅義偉首相は「我が国は、2050年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、すなわち2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」と宣言した。また今年1月の施政方針演説でも菅首相は「世界に先駆けて、脱炭素社会を実現してまいります」との決意を語った。

そもそも、2050年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにするという「2050年カーボンニュートラル」という目標は、2015年12月に日本がパリ協定に合意した時点で、世界に対して約束したものだった。パリ協定とは、2015年12月にフランス・パリで開催されたCOP21(国連気候変動枠組条約第21回締約国会議)で約200カ国の国々が合意して成立した、温暖化防止のための国際的な枠組みだ。世界の平均気温上昇を産業革命前と比較して、1.5℃に抑える努力を追求することを各国に求めていることが、その最大の特徴である。この目標を実現するためには、とりわけ先進国は2050年頃に温室効果ガス排出を実質ゼロにする必要があるとされている。

これまで日本政府は、“温室効果ガスの排出を2050年に80%削減し、今世紀後半の早い時期に脱炭素社会を実現する”と表明していたため、パリ協定との整合性が問題視されていた。今回、日本政府は目標を再設定したことにより、ようやくパリ協定での目標実現に向けて一歩踏み出したと評価できなくもないだろう。ただし、石炭火力発電の温存や原発の活用、再生可能エネルギーの目標設定の低さなど、本気度が疑われる点も少なくない。

菅首相施政方針演説での温暖化防止策について

まず、今年1月の菅首相による施政方針演説を見ていこう。温暖化対策関連の主な内容は以下のとおり。

・2兆円の基金を創設し、過去最高水準の最大10%の税額控除を行う。

・次世代太陽光発電、低コストの蓄電池、カーボンリサイクルなど、野心的イノベーションに挑戦する企業を支援、最先端技術の開発・実用化を加速させる。

・水素や、洋上風力など再生可能エネルギーを思い切って拡充し、送電線を増強。

・安全最優先で原子力政策を進め、安定的なエネルギー供給を確立。

・2035年までに、新車販売で電動車100%を実現。

・成長につながるカーボンプライシングにも取り組む。

・CO2吸収サイクルの早い森づくりを進める。

・世界的な流れを力に、民間企業に眠る240兆円の現預金、更には3000兆円とも言われる海外の環境投資を呼び込む、そのための金融市場の枠組みもつくる。

・世界に先駆けて、脱炭素社会を実現する。

これらはこれまでの日本の政策から考えれば悪い内容ではないものの、ややインパクトに欠けている。例えば、「2兆円の基金」というが、米国のバイデン政権は温暖化対策に200兆円以上を投じるというから、文字通りケタが違う。「水素や、洋上風力など再生可能エネルギーを思い切って拡充」については、目標となる普及率やスケジュールが施政方針演説では言及されていない。一方で、「安全最優先で原子力政策を進め」るとあり、福島第一原発事故後、原発依存から脱却するという目標を掲げてきた以前より、原発回帰へと後退しているように感じられる。いずれにせよ、菅政権の政策集を見ると、中核となっているのは、経産省を中心に関連省庁がまとめた「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」(以下、「グリーン成長戦略」)である。

再生可能エネルギーの目標が不十分

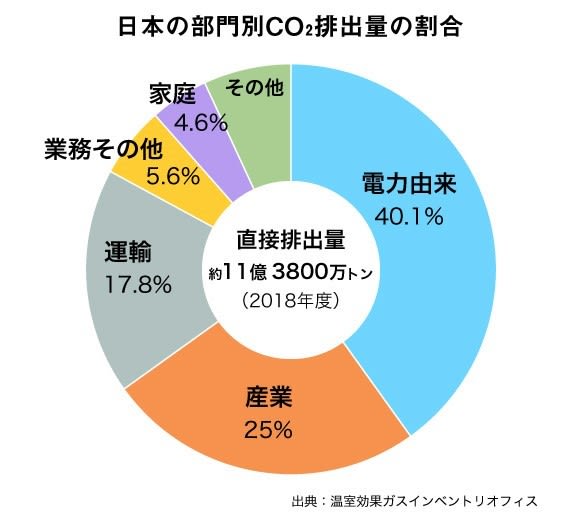

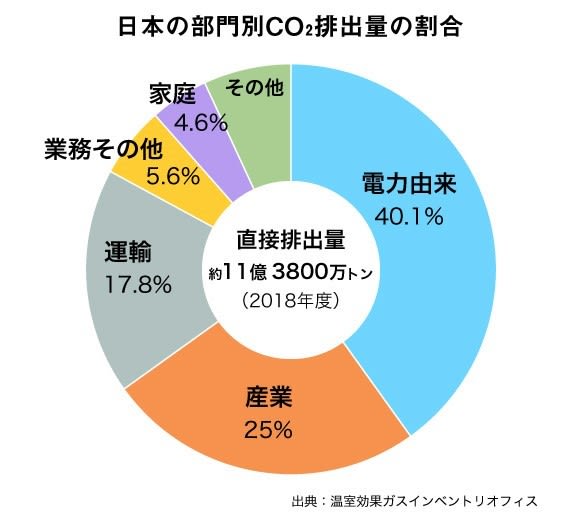

「グリーン成長戦略」の内容は、多岐にわたる。大雑把にまとめると、電力部門の脱炭素化、運輸や熱利用等の電化・脱炭素化、税制や規制等の改革及び基金などの予算配分などに分けられ、さらに関連する各政策があげられている。とりわけ筆者が注目したのは、電力部門の脱炭素化だ。日本のCO2排出を部門別で見ると、電力由来が約4割と最大。石炭や天然ガス、石油といった化石燃料を発電のために用いることは、早急に見直されなくてはいけない。

現状では日本における発電量のうち、火力が80.6%と最大で、燃料の内訳は石炭32.7%、液化天然ガス41.0%、石油1.6%となっている。火力の他は、水力が9.8%、太陽光や風力などの新エネルギー等が4.9%、原子力は7.1%である(2019年度「電力調査統計」より)。

これに対し、「グリーン成長戦略」では、2050年の電力構成として、太陽光や風力などの再生可能エネルギーが50~60%、原子力やCCS(CO2回収・貯留)付きの火力発電などが30~40%、さらに水素やアンモニアによる発電が10%となることを目指している。

だが、この目標については、専門家や環境NGOなどから、疑問の声が上がっている。まず、「グリーン成長戦略」では、「全ての電力需要を100%再エネで賄うことは困難」だと決めつけているが、公益財団法人自然エネルギー財団(会長:孫正義氏)は、フィンランドのラッペンランタ工科大学、ドイツのシンクタンク「アゴラ・エナギーベンデ」との共同研究から、日本において“2050年時点で再エネ100%は可能”だと主張している。

また「グリーン成長戦略」では、再生可能エネルギーの課題として、高コストや電力の需給バランスの調整力不足などを指摘している。ところが、国際再生可能エネルギー機関(IRENA)は昨年6月に公表した報告書で「2019年に新規に導入された大規模な再生可能エネルギーによる発電の設備容量の56%は、最も安価な化石燃料による発電コストを下回っています」と強調している。

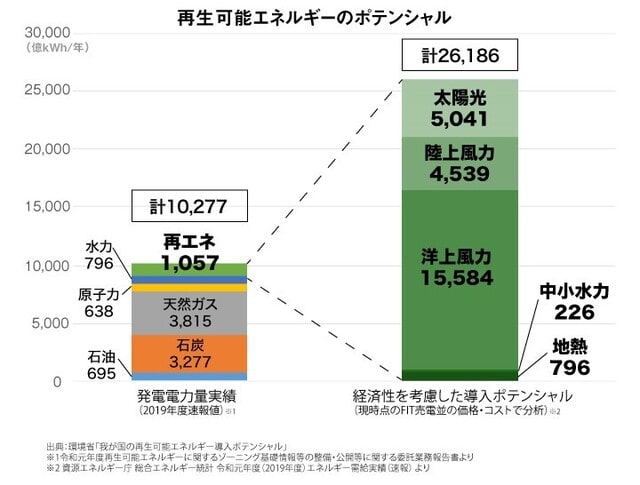

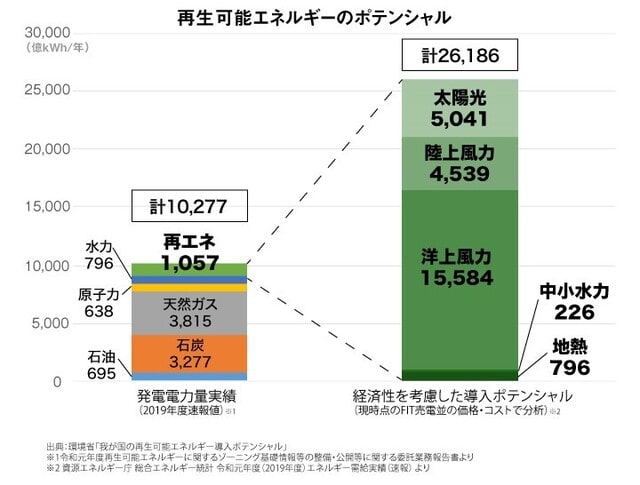

IRENAによれば、太陽光発電のコストは2010年から2019年までに82%低下し、陸上風力発電は39%、洋上風力発電は29%低下。今後もさらなるコスト低下が見込まれるとしている。また環境省は経済性を考慮した再生可能エネルギー導入のポテンシャルを、最大で現在の電力供給量の約2倍と試算しており、日本における再生可能エネルギーの可能性は極めて大きい。

また、天候により左右されやすい再生可能エネルギーの供給の不安定さを補う対策として、自然エネルギー財団は、地域間電力移出入(地域間での電気のやり取り)や、そのための送配電網の運用強化と新設、電力貯蔵設備の増設などの対策をあげている。

今後、再生可能エネルギーの普及が飛躍的に進めば、再生可能エネルギーを使用して製造される「グリーン水素」を飛行機や船舶の動力源などとして活用できるようになるだろう。水素は燃やしても、CO2が発生しないため、燃料や熱源としての利用が期待されている。

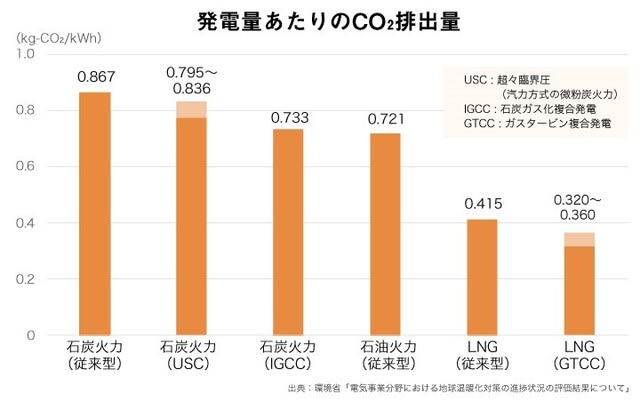

石炭火力を延命

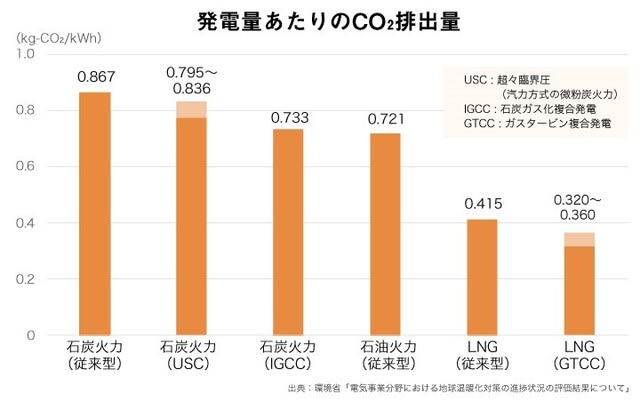

「グリーン成長戦略」のさらなる問題点は、石炭火力発電を2050年まで使っていこうとしている点だ。石炭火力は、天然ガスや石油等を燃料とする火力発電よりも多くのCO2を排出するため、最優先で廃止していく必要がある。だが、「グリーン成長戦略」では、CCS(CO2回収・貯留)を付けたり、アンモニアと混焼させたりすることで、石炭火力発電を活用していくとしているのである。

CCSとは、火力発電所などから排出されるCO2を大気中に逃がさず回収して、地中深くなどに封じ込める技術のことだ。だが、CCSは現段階で未完成の技術であり、またアンモニア混焼にしてもCO2排出を減少させるだけでゼロとするわけではない。結局これらの技術を口実に石炭火力発電を延命させるだけではないか、と環境NGOなどは警戒している。

例えば、環境NGOの気候ネットワークは「CCSを含む多くの技術は不確かな上、経済合理性もなく、2030年までの排出削減にはおよそ期待できない。パリ協定に整合させるには2030年には石炭火力をゼロにする必要があるため、本来、石炭火力へのアンモニア混焼やCCSという技術は必要ないはずである。にもかかわらず、これらを前提として、2050年に向けても『火力の利用を最大限追求していく』としたことは、火力利用を延命させようとするものに他ならない。これでは、気候危機への緊急性に対応しないだけでなく、産業・経済の発展にも不安定要素となる」と指摘している。

石炭火力発電について、梶山弘志・経産大臣は昨年7月の会見で「非効率な石炭火力のフェードアウト」を目指すと発言しているものの、日本国内で、現在15基が建設中あるいは計画中である。昨年10月の菅首相の所信表明演説を受けての会見でも、梶山経産大臣は、いつ石炭火力をやめるかについては明言せず、CO2を回収し、プラスチックや化学製品の材料とする技術(CCUS)を活用することに言及するにとどまった。

原発は温暖化対策とはならない

さらに「グリーン成長戦略」には、再び日本のエネルギー政策が原発依存へと向かうのではないか、という懸念がある。昨年10月の菅首相の所信表明演説を受けて、梶山経産大臣は「2030年の20(基)から22(基を動かす)という数値を目指して、再稼働をしていく」と会見で発言している。ところが、日本で運用している33基のうち15基は、2030年には原則40年とされる運転期間を超える。稼働から40年を超えても、原子力規制委員会の審査に合格すると最長60年まで延長は可能だが、老朽原発を稼働させ続けるということは、それだけ事故のリスクが高まるということでもある。

上述の会見で梶山経産大臣は「現時点では、新増設・リプレースというのは想定しておりません」と語っているが、今後、温暖化防止に乗じた原発の新増設等の計画が持ち上がってくる恐れもある。ただ、仮にそうした原発の新増設を行うとしても、原発は温暖化対策とはならない。原発は建設、稼働にまで10年以上かかることが普通であり、一刻の猶予もない温暖化防止において時間がかかりすぎるのだ。

一方、再生可能エネルギーはその普及スピードは早く、電源構成に占める割合は2019年の18.6%から2020年前半で23.1%にまで増加している。これは、2030年の再生可能エネルギーの政府目標(22~24%)に並ぶものであり、政府の予想を遥かに上回っている。原発を再稼働させたり、新増設したりするよりも、再生可能エネルギーの普及に全力を注いだ方が効率的であるし、現実的ということだろう。

電気自動車へのシフトを急げ

日本におけるCO2の排出を部門別に見ると「運輸」は全体の2割弱を占め、2050年のカーボンニュートラルを実現する上で、自動車の脱炭素化は不可欠だ。菅首相は前述の施政方針演説で「2035年までに、新車販売で電動車100%を実現いたします」と宣言。日本でもついにガソリン車から電気自動車(EV)へのシフトが始まるのかと思いきや、この「電動車」の定義が曲者なのだ。

国内自動車メーカーの働きかけにより、経産省は「電動車」の定義に、ガソリンエンジンと電動モーターで動くハイブリッド車(HV)も含めることとなった。だが、ハイブリッド車は一般のガソリン車に比べれば、CO2排出は少ないものの、主な動力源としてガソリンエンジンを使用する以上、大幅な排出減は難しい。電動車にHVを含むという方針は、日産を除けば、電気自動車の開発にそれ程熱心ではなかった国内自動車メーカーに猶予を与えるためなのだろうが、日本での電気自動車の普及や急速充電施設などのインフラの整備に遅れが生じる恐れもある。

海外ではHVすらも今後の規制対象となっている。例えば、早くから自動車の低公害化を進めてきた米国のカリフォルニア州では、2035年までに同州で販売される車を全てZEV(無公害車)とするとしており、このZEVにはHVは含まれないのである。さらにバイデン大統領もその政策集で「50万カ所にEV用充電ステーションを設置する」としているので、カリフォルニア州のみならず全米規模でEVの普及が進む可能性がある。

また、イギリスでは2030年にHVも含めガソリンを使用する車は新車の販売ができなくなる。ノルウェーにいたっては、2020年の新車販売で、54%がEVだった。同国では2025年までに全ての乗用車の新車をZEVにする目標を掲げており、順調にその目標に近づいていると言えるだろう。海外メーカーでは、米自動車大手フォード・モーターが欧州で販売する車を2030年までにEVのみとする方針を打ち出している。英自動車メーカーのジャガー・ランドローバーも、2025年までにジャガーブランドの車を100%EV化するとのことだ。このように、世界のEV化の流れはここ1、2年で一気に進んでいる。日本としても、2050年カーボンニュートラルを本気で目指すのであれば、官民ともに戦略の練り直しが必須だろう。

2030年中期目標の設定見直しが必要

そもそも何のためにCO2排出を削減し、脱炭素社会を実現しなくてはいけないのか。 世界平均気温の上昇を1.5度以下に抑えるというパリ協定の目標を達成するには、2050年に向けてCO2排出を削減するといったのんびりした対策ではなく、2030年までの短期間に、いかにCO2排出を半減させていくか、ということが重要なのだ。そうした中で、現在の「2013年度比26%削減」という低い目標は、引き上げなければならない。あと数年で世界平均気温上昇の危険水域である1.5度上昇に達する可能性が約20%存在するとの説もあり、そうしたリスクから考えても「あと30年ある」というような姿勢ではなく、あと数年で脱炭素社会のための基礎づくりを進めていかなければならないのである。そのためには、個人や企業などの自主的な努力に期待するのではなく、CO2排出を規制するための法整備や制度設計が必要であり、温暖化防止策に200兆円を支出するバイデン政権のような大規模な財政出動が日本でも必要だろう。

世界屈指の自然保護団体「WWF(世界自然保護基金)」の日本支部WWFジャパンは「欧州連合やドイツ、フランス、イギリス、カナダなど世界の先進国のように、企業の救済に気候変動に関する情報の開示を求めるなど、グリーン・リカバリー(アフターコロナにおける環境を重視した経済復興)を具体的な施策として打ち出すことは、まさに経済回復と脱炭素化を両輪で進め、日本企業が世界に伍して脱炭素化ビジネスをリードしていくことにつながるものである」(WWFジャパンウェブサイト)と指摘している。

日本では、温暖化対策含め環境問題への取り組みに対し、「経済に悪影響」と見なす傾向があるが、むしろ新たな産業や雇用を生み、投資を呼び込む好循環をもたらしうるのである。今回、不十分ながらではあるが、菅政権が温暖化防止に向け踏み込んだこと自体は、歓迎すべきことだろう。だからこそ、その前進をより確かにするために、既得権益にとらわれず、社会変革を実現する具体的な動きを進めていくべきなのだ。

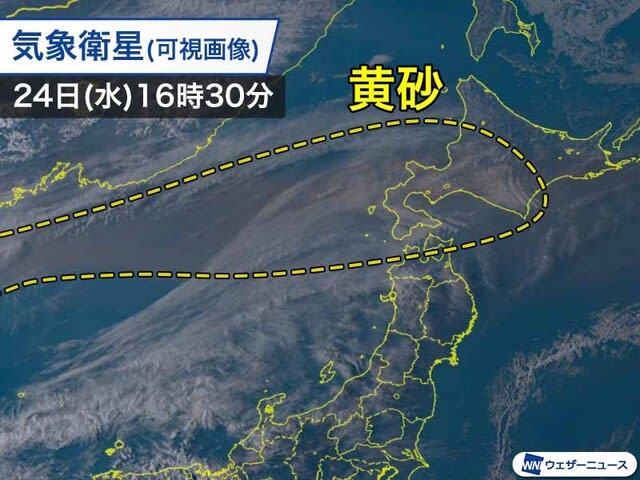

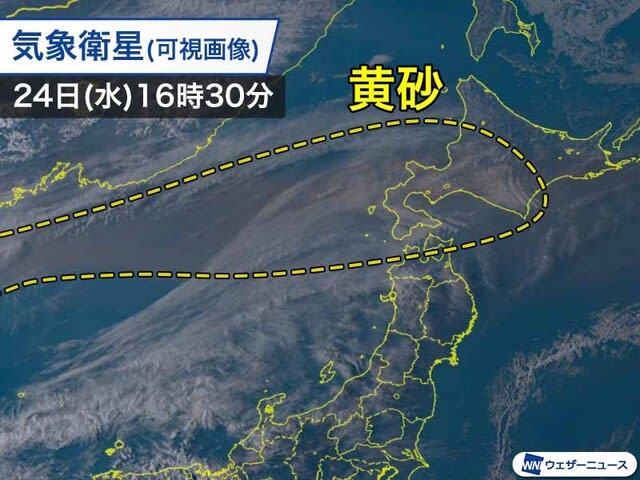

昨日、江部乙からの帰り道、天気はいいのにやけにくすんでいる。ひょっとして「黄砂」か?PC調べてみると、このような図があった。