「私には恋人もいて、結婚もしたいし家庭も持ちたいと思ってるんですけど、それもお金とかの問題でなかなかできなくて、それでも私の恋人は身を粉にして働いています。本当に、真面目で勤勉で優しい人たちがどうしてこんなにお金で苦しまなきゃいけないんだろうって思います。大人になって、サザエさんとかドラえもんとかクレヨンしんちゃんとか、一個おうちがあって、普通に家庭が持てて豊かに生活してって昔できたことが、どうして今できないんだろうって、本当に不思議に思います」

舞台俳優をしているという女性は、マイクを握ってそう言った。普段、最低賃金ギリギリのアルバイトをしているという。友達にはアルバイトも正社員もいるものの、真面目に働いているのにひどい労働環境で安いお金で使われている。

「このまま税金が上がったら、私も友達も倒れてしまう。生活していけない」

だからこそ、声を上げなくてはと思ってここに来た、と彼女は話した。

5月21日。日中は暴風雨となったこの日に開催されたのは、「財務省の前で愛を叫ぶ 増税? 凍結? 空気を読め! 集会」。消費増税に反対し、消費税廃止に向け、野党の共通政策として消費税5%への減税を訴える山本太郎議員が、よりによって財務省前で開催した集会だ。財務省正門前に集まったのは数百人。開始時間の午後7時、雨も風もすっかり止んだ霞が関の空に、次々と「消費増税やめて」の訴えが響いた。オープンマイクのスタイルで、喋りたい人がどんどん手を上げて話すのだ。

「つい最近まで、政治には興味がなかった」という23歳の男性は、自らが社会に出て働き始めたことで、税金について改めて意識したという。

「働いて、給与明細見て、引かれる税金が目に見えて、正直、多いなって思いました。こんな給料じゃ、車持てないなんて当たり前だと思います」

仕事柄、商店街や飲食店の人と多く会うという女性は、「これ以上消費税が上がったらやっていけない」と多くの人が口にする現実を語った。

「こないだお話をした洋食屋さんは、小麦粉やバターの値段が上がってしまってどうしよう、と。この先、1000円のピザを1200円にできるか迷ってると。でも、上げられないよねって。そのお店のある商店街はシャッター街です。身近にあるシャッター街がどうしてそうなったのか。私たちのお財布にも直結しています。私たちの声を聞いてほしい。日本からシャッター街をなくしてほしい。なくすためにはどうしたらいいか。私たちの収入を増やすこと。ものを買う力を取り戻すこと。私たちが力を取り戻さなきゃいけないと思います」

54歳の主夫の男性もマイクを握り、「4月からいろいろなものが値上がりしています。僕、主夫だからわかります。買い物を少しずつ控えています」と前置きし、消費税を5%に下げ、みんなの購買力を高めることが重要だと訴えた。

大学一年生の男性は、母子家庭の友人が、お金の問題で行きたい私立大学に行けなかったことを話した。自身も母子家庭だが、祖母がいるのでなんとか進学することができたという。しかし、そんな祖母も生活が苦しい様子。

24歳の男性は、ガチガチに緊張した様子で、しかし、声を振り絞るようにして叫んだ。

「財務省の方に申し上げます。消費税、廃止してほしいです。若者に、お金をたくさんください。我々若者は偉大な先輩方から引き継いだこの国を、もっと発展させていきたいと思っています。そのためには、お金が必要です。我々若者にとって、どんどん暮らしづらい社会になっています。GDPの速報値が昨日出ました。国内消費、落ち込んでます。消費税が上がればもっと落ちるはずです。消費増税やめてください。国内消費を絶対下げます!」

25歳で無職、半年前から生活保護を受けているという男性は、「こんな国に生まれたくなかった! 次の子どもたちが、生まれてきて幸せだと思える国にしたいですよね、みなさん!」とシャウトした。

財務省前に、何度も何度も「消費税、廃止!」「消費税、減税!」というコールが響き渡った。

夏の選挙で大きな争点になると言われている消費税。

これを読んでいるあなたは、どんな意見を持っているだろうか?

自民党は、予定通りこの10月に消費税を10%に増税すると言っている。しかし、選挙になれば一転、態度を変えて「増税凍結」と言い出すのではないかとも言われている。そうなれば、野党が同じように「増税凍結」と訴えても到底、太刀打ちできない、だからこそ野党で消費税5%、という共通政策を掲げられないかというのが山本太郎議員のスタンスだ。「財源は?」という声も当然あるだろう。気になる人は、「れいわ新選組」のサイトを見て欲しい。「財源はどうするの?」という項目がある。

消費増税反対、なんて声を聞くと、「消費増税しないなんて、将来に対して無責任」「財政破綻しないためにも、とにかく増税が必要」と言いたくなる人もいるだろう。

私自身はと問われると、経済政策の詳しいことはわからない。ただ、財政破綻云々について様々な意見があることは知っている。また、財政出動とか国債発行とか、その手の話にもいろんな意見があることも知っている。しかし、その先の難しい話になるとなかなか理解が難しい。その上、「プライマリーバランス」や「ファンダメンタルズ」なんて言葉を聞くと、もはやヴィジュアル系のバンド名にしか思えない(特に「ファンダメンタルズ」なんて絶対「世界観」系で、名前だけで推せる気がする)。

ただ、消費税が上がる一方で法人税が減税されたり所得税の税率が下がったりし、結局はその穴埋めになっているという現実や、消費増税分が全額社会保障の充実と安定に使われると言っていたのに、結局は社会保障の安定には16%しか使われていないという現実を知るたびに、どうしたって首を傾げたくなる。

一方で、この10年以上貧困の現場を見ている者として素朴に思うのは、「これ以上消費増税されたら、命に危険が及ぶ層が確実に存在する」ということだ。

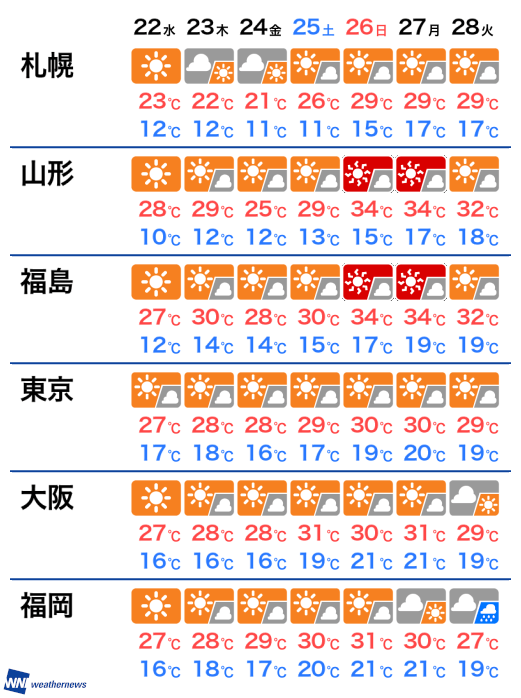

非正規で、給料日前になると財布に小銭しかなくなる層は山ほどいる。また、生活保護利用者は、度重なる保護費引き下げの中、食費を削り、電気代を節約するなど涙ぐましい工夫を重ねてなんとか暮らしている状態だ。今の季節であれば、多くの貧困層が「エアコンを極力使わない」などの我慢を強いられている。が、昨年は熱中症で7万人以上が救急搬送され、138人が死亡している。また、昨夏には、札幌で生活保護を利用する女性が熱中症で亡くなっている。女性の住む部屋にエアコンはあったものの、電気が止まっていて使えなかったことが熱中症の原因と見られている。このように、ギリギリで暮らす層は、いつもライフラインにおいてさえ「究極の選択」を迫られる。手元にあるお金を、電気代の支払いにあてるか、ガス代にあてるか、携帯代にあてるかといった選択だ。そしてその優先順位の誤りが、時に命に直結してしまう。

貧しい人も負担しなければならない消費税の増税を主張する人々に、このような層の日々の現実がどれくらい見えているのだろう、という懸念はどうしても拭えない。

そんなこんなを悶々と考えていた頃、私たち「ロスジェネ」に、新しい名前がつけられた。安倍政権は4月、経済財政諮問会議でこの世代を「人生再設計第一世代」と命名したのだ。よりによって人生を「破壊」した相手が「お前らの人生、再生してやるよ」と囁いてくる。しかも20年以上、放置した果てに。この言葉には「何を今更」「もう手遅れ」といった批判があちこちから上がっているのだが、改めて思ったのは、「私たちには時間がない」ということだ。

自分のことで言うと、私は貧困問題を訴え始めて13年。当時30代前半だった私は、40代なかばになった。その間、「ロスジェネ」とか「就職氷河期世代」とか「若者の貧困」とかいろいろ騒がれて、また自分たちからもメディアにいろいろ仕掛けて、ブームになったりしたものの忘れられて、そうして今、気がつけば非正規のまま、資産形成、家族形成をすることなく40代に突入した人が周りにたくさんいる。その間、結婚したり子どもができたりした人は圧倒的少数で、当時から私の周りにいる同世代の既婚者や子持ちは、「こういう問題を取材している大手メディアの正社員」か「地元・北海道の一部友人知人」だけだ。一方で、この十数年、心身を病み、非正規から生活保護となった人は多くいるし、フリーライターや小さな新聞社の社員だった知人の中には出版不況の中、メインの収入が日雇い派遣となった人も多くいる。引っ越しや飲食店でのワンオペでなんとか食いつなぎながら、それでも取材を続ける熱意にはただただ頭が下がるばかりだ。

さて、そんなロスジェネ問題の中、非常にデリケートな話題なので、あまり触れずに来たことがある。それは、「出産可能年齢」という壁を巡るあれこれだ。一言で言うと、40歳をすぎてから、同世代女性から「産むことを諦めた」という話を多く耳にするようになったのだ。

そういった声は、「政治を動かす表の言葉」としてはあまり出てこない。ごくごく個人的なことだからだ。しかし、女子会や、同世代の女性たちの集まりなんかで時にそんな話になる。「うちら、ロスジェネだしね」「貧乏くじ世代だしね」。そう言いつつも、「時代的な背景から産めなかったこと」について声高に言うことなどできないと彼女たちは口を揃える。「産みたかった」なんて言ったが最後、「産めばよかったのに」「結婚、出産できなかったのは努力不足」「自己責任」と突き放されて二重に傷つくことがわかりきっているからだ。

しかし、ロスジェネと言えども幅は広い。30代なかばから40代なかばであるからして、年少世代は30代。まだ、間に合う。もちろん、本人が望めば、ということを大前提として。

だから今、私は勝手に焦っている。年少ロスジェネも、自分たちと同じ道を辿るのか。今がまさに、その分岐点に思えるからだ。非正規で単身が多く、少子化の元凶のように言われてきた私たち。そうして「人生再設計第一世代」という名前が示しているように、人生の再設計を迫られる世代は第二、第三と続くことだって予想される。というか、既に今、作り上げられつつある。だからこそ、焦っている。

財源論に黙らされて、十数年以上が経った。

その間、5%から8%の消費増税にも耐えてきた。

だけど、ほとんどのロスジェネには、いいことなんてひとつもなかった。年をとり、非正規の経歴が伸びたことで「社会的信用が落ちる」というマイナスを積み上げ続けてきたと嘆く声をどれほど聞いただろう。履歴書を埋め尽くす派遣や契約社員の文字。「20代からずーっと非正規で、そのままスキルもつけられずに40になりましたっておっさんを、どこが正社員として雇ってくれるんですか?」という声。それでまた我慢しろだなんて、もういい加減、「ふざけるな」と言いたいのだ。

私たちは、国家財政のために生きてるんじゃない。もう悠長なことを言ってる時間はない。この声が、どうか多くの政治家に届いてほしい。そしてこの危機感と絶望を共有できる政治家が増えれば、政治は、社会は確実に変わると信じている。

財務省前のアクションがあった数日後、「人生100年時代の蓄え」の国の指針について大きく報道された。政府が年金などの限界を認め、「自助」を呼びかけたものだ。そうしてトランプ大統領来日中の5月27日、共同記者会見にて、日本がアメリカからステルス戦闘機F35を105機購入することが明らかにされた。その額、一兆円を超えると言われている。これまでアメリカの「言い値」で高額武器を爆買いしまくってきた安倍政権がまたしても巨額を投じるのである。アメリカには言われるままにお金を出すけれど、この国の困っている人々にはとことんまで渋る。

この国での、お金の使われ方はずーっと、おかしい。だからこそ、私たちは、身近なことでも大きなことでも、もっとお金の話をしていいと思うのだ。

待望の雨になった。昼過ぎ、猛烈な雨。「やったぁ!」と思ったが2.3分で止んでしまった。そして今、しっとりと土を潤している。

ジュンサイが広がってきた。

余ったナス苗。何者かに食われている。帰るとき、ラジオをつけていくが、音量が低かったか?