高橋五郎 「食料危機の未来年表 そして日本人が飢える日 」読了

新書は当たり外れが極端で、ハズレではなくても、結論は割と当たり前というものが多い。前回読んだ新書もご意見ごもっともという結論であった。それ以上でもそれ以下でもないという感じだが、センセーショナルなタイトルを見てしまうとつい手に取ってしまう。

特に、「なぜOOなのか」とか、「OOする人たち」みたいなタイトルや「滅亡」「危機」などという言葉が入ったタイトルは要注意である。

この本もそんなタイトルのひとつであった。

現代の農業システムの問題点を取り上げ、このままでは全世界が飢餓状態に陥ってしまう。日本もすでに「隠れ飢餓」という危機的状況に陥っているのだと警告している。

著者はそれを、独自の指数「投入法カロリーベース食料自給率」「タンパク質自給率」というふたつの指数を基に、現在、未来が抱える危機的状況、回避するための方策を唱えている。

独自の指数を導き出した理由は、各国政府や国連機関が発表している食料自給率は信用できないというのである。

ひとつ例を挙げてみると、家畜の飼料は穀物で賄われているが、1キロカロリーの牛肉を作るために11キロカロリーの穀物を消費する。発表されている数値はその差をまったく考慮していないというのである。だから、自給率を算出する時には食肉については家畜を飼育するために飼料として投入したカロリーを算出、加算して比較、論じることが必要であるというのである。

確かにごもっともだが、こういうことはすでにニュースや新聞でもよく目にすることだし、著者にしてもすべて二次データを再加工しているのみで、独自に収集した1次データを使っている様子もなく、参考文献を見てもほぼすべてがどこかのホームページだというのでは根拠となる独自指数もなんだか怪しいような気がしてくる。

まったくでたらめの指数ではないのだろうが、そんなことを思いながら突っ込みを入れたくなりながら読んでいるからなのか、それとも、単行本を書く学者と親書を各学者はどこかが違うのか、どうも文章がまとまっていなくてかつ即席感が漂っていて読みにくい。

とはいうものの、内容はまとめておきたいと思う。

日本の食料自給率というのは、公表されている2022年のカロリーベースの自給率で38%だそうだ。しかし、著者の指数「投入法カロリーベース食料自給率」では18%になってしまうというのである。かなりの開きだ。これが著者独自の指標を作った理由だそうだが、この方法で世界を見てみると、現実的に食料を自給できている国は10か国程度しかない。

この自給率についてであるが、本に掲載されている表の中で、アフリカの貧困国と言われているような国が意外と高順位に位置している。エチオピア、ニジェール、マラウイ、チャド、トーゴというような国である。こういう国は国民のカロリーが自給で相当分を賄えているのかというとそうではなく、食料を輸入するための外貨がないので輸入できないので必然的に自給率が上がってしまっているというのである。GDPは1000ドルから3000ドル、一人当たりの1日平均カロリー摂取量は2000キロカロリー以下だという。ちなみに日本はGDP40586ドル、一人当たりの1日平均カロリー摂取量は2418キロカロリーである。世界平均の一人当たりの1日平均カロリー摂取量は2363キロカロリーである。ちなみに人間が必要とするカロリーは1日2400キロカロリーだと言われている。

日本国内の農地の減少の推移は、昭和36年に609万ヘクタールであったものが令和4年には433万ヘクタールまで減っている。約30%も減ったことになる。通勤電車の窓から見える光景もそんな感じで、畑や田んぼであったであろうところの所々が住宅地になっている。それに加えて荒れ地になっているところもかなり見える。おそらく、こういう荒れ地は今でも農地として登録されているのだろうから実際に機能している農地というのはもっと少ないはずだ。叔父さんのところの畑でいうと、実際に作物を作っている面積は耕地面積の減少の逆数になってしまっていて30%もないであろう。

実際、荒れ地となっている耕作放棄地は日本では39万6000ヘクタール、全耕地面積の9.2%にあたるらしい。僕が家の周りをウロウロしているときに受ける印象もそんな感じだ。

これは著者の想像のようだが、この比率を世界規模に当てはめると作付け可能地面積13億8700ヘクタールのうち1億4000万ヘクタールくらいは荒れ地になっているのではないかと著者は見ている。

作り手がいない、採算が取れない、バイヤーが求める品質をクリアできない。自然災害や戦争、内紛などの理由が考えられる。また、フードメジャーと言われる企業が国際的な価格操作をおこなうことも小規模な農家の経営を圧迫し耕作放棄地を生み出す原因にもなっているそうだ。

こういう事態を回避するには、農産物の価格が世界では一つ、一物一価の法則が成立しなければならないという。そうしなければ世界中に偏りなく農産物を輸出し、不足分を輸入する仕組みを作ることができないと著者は考える。これを実現するというのはなかなか難しそうだ。著者もそれは夢物語であると認識していて、だからこそすべての国が食料自給率を高めるというのが最良の選択であるという。

そのための提案として、

① 貧困国に国連農場を作る。

国連にはFAO(国連食糧農業機関)という機関があるが、そういう機関が中心となって貧困国中心に農場を作るというものだ。長期間におよぶ借地期間と、ある程度(数百ヘクタールの面積:日本の平均規模は3.1ヘクタール)の規模を持った農場と農業指導をおこなうというものだ。

② 飼料向け穀物を半分にする。

人が1日当たりに必要なエネルギー2400キロカロリーを確保するためには年間500キログラムの穀物が必要とされる。これは家畜の飼料として使われる穀物の分量も含まれている。計算上、穀物だけで2400キロカロリーを接種しようとすれば年間250キログラムで済むそうだ。飼料に回る5億トンの穀物を直接、食料に回すことができれば20億人を飢餓から救えるという。

③ 先進国の努力目標として、1人1日100グラムの穀物を節約する。同じく努力目標として1人1日200グラムの穀物を増産する。

先進国に中国の人口を加えた23億人(どうして中国の人口を加えているのかは不明だが・・)が1日100グラムの穀物を節約すると年間8400万トンの節約になる。しかし、穀物の消費が減ると肉の消費量が増える傾向があるらしく、なかなか難しい。

この23億人が暮らす国々がひとりあたり200グラムの増産の努力をすると年間で1億7000万トンの増産になる。

④ 遺伝子組み換え作物とゲノム編集食品を積極的に導入する。

安全性には不安があるが、病気、害虫に強い作物は、飢餓が進み世界レベルで食料の奪い合いが起こるような際にはどうしても奨励されるべきであるという。

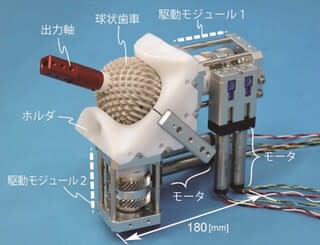

⑤ 若者を惹き付けるスマート食品供給システムを開発する。

大規模で自動化された農業の開発で若者を農業に呼び戻そうというものだ。

⑥ 農地土壌改良の新技術を開発する。

農薬を大量に投入する現代農業は土壌を疲弊させてしまうので有機農業を積極的に取り入れるべきであるという。また、家畜を飼育する段階で生まれるメタンガスは地球温暖化の原因のひとつになっている。これは土壌の悪化にも影響を及ぼしているので飼育頭数の削減やメタンガスの回収なども必要である。

⑦ 畜産品の代替食品の開発。

家畜の飼育に投入される穀物を減らすため、人工肉、培養肉の開発、実用化が急がれる。

⑧ 10億トンの「食品ロス」を解消する。

FAOの統計では2020年の主要農水産物のロスは6億8000万トンで、これは中国が生産する穀物の重さを上回っているそうだ。ひとり当たりでは、87キログラムで、2010年からは17キログラムも増えている。

日本では食品ロスは年間610万トン。ひとり当たりでは21キログラム。1日あたり57グラムという計算だが、実感としてはもっと多いような気がすると思ったら、この統計には、加工食品、食堂の客の食べ残し、売れ残り、きのこなどの林産品(きのこというのは農産物ではなくて、木材と同じ林産品という区分になる。だから、こういう統計には計算されないそうだ。)は除外されているという。あまり意味のない統計だ・・。著者の見解では、穀物ロスは農法や倉庫管理などの近代化で削減は可能だが、それ以外のロスについては難しいと考えている。

⑨ 市民・農家契約システムの導入。

農業生産者と市民が個別の協力関係を結び、市民はできる範囲で資金協力や助言、安心できる食料の購入、食糧販売支援、市民紹介などを持続的におこない連帯と共存の食料生産システムを提案する。

などの施策と努力目標を挙げている。

これらもごもっともなのであるが、なかなか難しそうだ。かなりの部分は世界の人々が性善説に則った精神と我慢の精神がないと実現できそうにない。著者もこういう提案をやりながらこれは無理そうだと書いているので提案しても意味がないじゃないかと思えてくる。

技術的には実用化できても遺伝子組み換え食品などには心理的な抵抗があるだろうし、100グラムの節約は継続的にダイエットをするということと同じだろうから、僕のような人間はともかく、普通ならなかなか我慢できないのではないだろうか。せめて食品ロスなんかはなんとか自分でも努力したいものだが、1人がやっても焼け石に水以下だろう。

そんなことを考えていると、提言としては素晴らしいが、これしか将来の飢餓から逃れる道がないのだとしたら絶望しか残らない気がした。

農林水産省の計算では、日本では現状の耕地面積だけでも人間が1日に必要とされる2400キロカロリーを賄うことができるという。すなわち自給できるという。

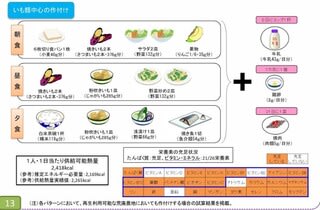

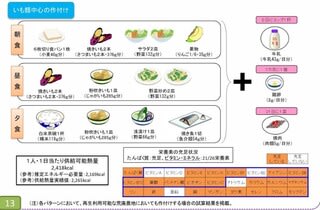

しかし、それはかなり貧相な食事で、カロリーの高いイモ中心の作付けをするという条件がつく。2食はサツマイモで、牛乳は5日に1瓶、卵は1か月に1個、焼き肉は21日に一皿しか食べられないらしい。

そうとう質素な食事だと思ったけれども、よく見てみたら、卵以外は僕の食生活よりも贅沢な気もしてしまうが・・。サツマイモを質素言ってはいけない。水軒のサツマイモは質素とはまったく逆の美味しい野菜なのである。

これも農地が減っているというということが大きな原因だと思うが、その原因となっているのが「農地法」だ。1952年から変わっていない。

農地を守るために農地の売買には農業委員会というところの許可が必要で、実質的に売買や農地信託ができないようになっているという。農地は農民だけが所有することができ、農業ができるのは農民だけだと決めてしまっているのである。高齢になって跡継ぎがなくて、誰も作物を作れない。隣に貸そうにも隣も高齢で・・というので耕作放棄地になってしまっているのである。

同時に読んでいた雑誌に掲載されていた短いエッセイには、スペインの農地の話が乗っていた。農地の減少を防ぐため、農民には強大な特権(その内容は書かれていなかったが。)が与えられ、その代わりに農民は畑をほかのものに転用できないし作付けも維持しなければならない。しかし、その特権があまりにもおいしいものなので誰も農地を売らないというのである。他人に貸してでも農地を維持しているというのである。

これはEUの農業政策の一環で、国際分業で自給率を維持しようという目的のものである。食物自給率は安全保障につながるものであるという考えからで、軍隊のある国とない国の危機管理の意識の違いというところだろう。

個人的には世界の食料危機よりも、この農地の減少というのが一番気になる。それはいつも叔父さんの家の周りの畑を見ているからだろうけれども、なぜそんな制度を変えることをしないのか、誰が変えようとしないのか。確かに、補助金をいっぱい貰える農業や漁業の既得権というのはなかなか手放したくないものなのかもしれない。港に建っている奇妙な建物なんて、ほとんどすべてが補助金で建てられているらしいというのを聞くとそう思えてくる。しかし、そういうものが利益を生んで税金をいっぱい払っているという感じにも見えないので、べつに漁民も農民もそれで収益を上げているわけではないのじゃないかとも思うのだけれども・・。だから、外から見るとまったくの無駄遣いに見えるのである。

この本の役割ではないのかもしれないが、そういったことをもっと著者は訴えるべきではなかったのだろうかと思うのである。

新書は当たり外れが極端で、ハズレではなくても、結論は割と当たり前というものが多い。前回読んだ新書もご意見ごもっともという結論であった。それ以上でもそれ以下でもないという感じだが、センセーショナルなタイトルを見てしまうとつい手に取ってしまう。

特に、「なぜOOなのか」とか、「OOする人たち」みたいなタイトルや「滅亡」「危機」などという言葉が入ったタイトルは要注意である。

この本もそんなタイトルのひとつであった。

現代の農業システムの問題点を取り上げ、このままでは全世界が飢餓状態に陥ってしまう。日本もすでに「隠れ飢餓」という危機的状況に陥っているのだと警告している。

著者はそれを、独自の指数「投入法カロリーベース食料自給率」「タンパク質自給率」というふたつの指数を基に、現在、未来が抱える危機的状況、回避するための方策を唱えている。

独自の指数を導き出した理由は、各国政府や国連機関が発表している食料自給率は信用できないというのである。

ひとつ例を挙げてみると、家畜の飼料は穀物で賄われているが、1キロカロリーの牛肉を作るために11キロカロリーの穀物を消費する。発表されている数値はその差をまったく考慮していないというのである。だから、自給率を算出する時には食肉については家畜を飼育するために飼料として投入したカロリーを算出、加算して比較、論じることが必要であるというのである。

確かにごもっともだが、こういうことはすでにニュースや新聞でもよく目にすることだし、著者にしてもすべて二次データを再加工しているのみで、独自に収集した1次データを使っている様子もなく、参考文献を見てもほぼすべてがどこかのホームページだというのでは根拠となる独自指数もなんだか怪しいような気がしてくる。

まったくでたらめの指数ではないのだろうが、そんなことを思いながら突っ込みを入れたくなりながら読んでいるからなのか、それとも、単行本を書く学者と親書を各学者はどこかが違うのか、どうも文章がまとまっていなくてかつ即席感が漂っていて読みにくい。

とはいうものの、内容はまとめておきたいと思う。

日本の食料自給率というのは、公表されている2022年のカロリーベースの自給率で38%だそうだ。しかし、著者の指数「投入法カロリーベース食料自給率」では18%になってしまうというのである。かなりの開きだ。これが著者独自の指標を作った理由だそうだが、この方法で世界を見てみると、現実的に食料を自給できている国は10か国程度しかない。

この自給率についてであるが、本に掲載されている表の中で、アフリカの貧困国と言われているような国が意外と高順位に位置している。エチオピア、ニジェール、マラウイ、チャド、トーゴというような国である。こういう国は国民のカロリーが自給で相当分を賄えているのかというとそうではなく、食料を輸入するための外貨がないので輸入できないので必然的に自給率が上がってしまっているというのである。GDPは1000ドルから3000ドル、一人当たりの1日平均カロリー摂取量は2000キロカロリー以下だという。ちなみに日本はGDP40586ドル、一人当たりの1日平均カロリー摂取量は2418キロカロリーである。世界平均の一人当たりの1日平均カロリー摂取量は2363キロカロリーである。ちなみに人間が必要とするカロリーは1日2400キロカロリーだと言われている。

日本国内の農地の減少の推移は、昭和36年に609万ヘクタールであったものが令和4年には433万ヘクタールまで減っている。約30%も減ったことになる。通勤電車の窓から見える光景もそんな感じで、畑や田んぼであったであろうところの所々が住宅地になっている。それに加えて荒れ地になっているところもかなり見える。おそらく、こういう荒れ地は今でも農地として登録されているのだろうから実際に機能している農地というのはもっと少ないはずだ。叔父さんのところの畑でいうと、実際に作物を作っている面積は耕地面積の減少の逆数になってしまっていて30%もないであろう。

実際、荒れ地となっている耕作放棄地は日本では39万6000ヘクタール、全耕地面積の9.2%にあたるらしい。僕が家の周りをウロウロしているときに受ける印象もそんな感じだ。

これは著者の想像のようだが、この比率を世界規模に当てはめると作付け可能地面積13億8700ヘクタールのうち1億4000万ヘクタールくらいは荒れ地になっているのではないかと著者は見ている。

作り手がいない、採算が取れない、バイヤーが求める品質をクリアできない。自然災害や戦争、内紛などの理由が考えられる。また、フードメジャーと言われる企業が国際的な価格操作をおこなうことも小規模な農家の経営を圧迫し耕作放棄地を生み出す原因にもなっているそうだ。

こういう事態を回避するには、農産物の価格が世界では一つ、一物一価の法則が成立しなければならないという。そうしなければ世界中に偏りなく農産物を輸出し、不足分を輸入する仕組みを作ることができないと著者は考える。これを実現するというのはなかなか難しそうだ。著者もそれは夢物語であると認識していて、だからこそすべての国が食料自給率を高めるというのが最良の選択であるという。

そのための提案として、

① 貧困国に国連農場を作る。

国連にはFAO(国連食糧農業機関)という機関があるが、そういう機関が中心となって貧困国中心に農場を作るというものだ。長期間におよぶ借地期間と、ある程度(数百ヘクタールの面積:日本の平均規模は3.1ヘクタール)の規模を持った農場と農業指導をおこなうというものだ。

② 飼料向け穀物を半分にする。

人が1日当たりに必要なエネルギー2400キロカロリーを確保するためには年間500キログラムの穀物が必要とされる。これは家畜の飼料として使われる穀物の分量も含まれている。計算上、穀物だけで2400キロカロリーを接種しようとすれば年間250キログラムで済むそうだ。飼料に回る5億トンの穀物を直接、食料に回すことができれば20億人を飢餓から救えるという。

③ 先進国の努力目標として、1人1日100グラムの穀物を節約する。同じく努力目標として1人1日200グラムの穀物を増産する。

先進国に中国の人口を加えた23億人(どうして中国の人口を加えているのかは不明だが・・)が1日100グラムの穀物を節約すると年間8400万トンの節約になる。しかし、穀物の消費が減ると肉の消費量が増える傾向があるらしく、なかなか難しい。

この23億人が暮らす国々がひとりあたり200グラムの増産の努力をすると年間で1億7000万トンの増産になる。

④ 遺伝子組み換え作物とゲノム編集食品を積極的に導入する。

安全性には不安があるが、病気、害虫に強い作物は、飢餓が進み世界レベルで食料の奪い合いが起こるような際にはどうしても奨励されるべきであるという。

⑤ 若者を惹き付けるスマート食品供給システムを開発する。

大規模で自動化された農業の開発で若者を農業に呼び戻そうというものだ。

⑥ 農地土壌改良の新技術を開発する。

農薬を大量に投入する現代農業は土壌を疲弊させてしまうので有機農業を積極的に取り入れるべきであるという。また、家畜を飼育する段階で生まれるメタンガスは地球温暖化の原因のひとつになっている。これは土壌の悪化にも影響を及ぼしているので飼育頭数の削減やメタンガスの回収なども必要である。

⑦ 畜産品の代替食品の開発。

家畜の飼育に投入される穀物を減らすため、人工肉、培養肉の開発、実用化が急がれる。

⑧ 10億トンの「食品ロス」を解消する。

FAOの統計では2020年の主要農水産物のロスは6億8000万トンで、これは中国が生産する穀物の重さを上回っているそうだ。ひとり当たりでは、87キログラムで、2010年からは17キログラムも増えている。

日本では食品ロスは年間610万トン。ひとり当たりでは21キログラム。1日あたり57グラムという計算だが、実感としてはもっと多いような気がすると思ったら、この統計には、加工食品、食堂の客の食べ残し、売れ残り、きのこなどの林産品(きのこというのは農産物ではなくて、木材と同じ林産品という区分になる。だから、こういう統計には計算されないそうだ。)は除外されているという。あまり意味のない統計だ・・。著者の見解では、穀物ロスは農法や倉庫管理などの近代化で削減は可能だが、それ以外のロスについては難しいと考えている。

⑨ 市民・農家契約システムの導入。

農業生産者と市民が個別の協力関係を結び、市民はできる範囲で資金協力や助言、安心できる食料の購入、食糧販売支援、市民紹介などを持続的におこない連帯と共存の食料生産システムを提案する。

などの施策と努力目標を挙げている。

これらもごもっともなのであるが、なかなか難しそうだ。かなりの部分は世界の人々が性善説に則った精神と我慢の精神がないと実現できそうにない。著者もこういう提案をやりながらこれは無理そうだと書いているので提案しても意味がないじゃないかと思えてくる。

技術的には実用化できても遺伝子組み換え食品などには心理的な抵抗があるだろうし、100グラムの節約は継続的にダイエットをするということと同じだろうから、僕のような人間はともかく、普通ならなかなか我慢できないのではないだろうか。せめて食品ロスなんかはなんとか自分でも努力したいものだが、1人がやっても焼け石に水以下だろう。

そんなことを考えていると、提言としては素晴らしいが、これしか将来の飢餓から逃れる道がないのだとしたら絶望しか残らない気がした。

農林水産省の計算では、日本では現状の耕地面積だけでも人間が1日に必要とされる2400キロカロリーを賄うことができるという。すなわち自給できるという。

しかし、それはかなり貧相な食事で、カロリーの高いイモ中心の作付けをするという条件がつく。2食はサツマイモで、牛乳は5日に1瓶、卵は1か月に1個、焼き肉は21日に一皿しか食べられないらしい。

そうとう質素な食事だと思ったけれども、よく見てみたら、卵以外は僕の食生活よりも贅沢な気もしてしまうが・・。サツマイモを質素言ってはいけない。水軒のサツマイモは質素とはまったく逆の美味しい野菜なのである。

これも農地が減っているというということが大きな原因だと思うが、その原因となっているのが「農地法」だ。1952年から変わっていない。

農地を守るために農地の売買には農業委員会というところの許可が必要で、実質的に売買や農地信託ができないようになっているという。農地は農民だけが所有することができ、農業ができるのは農民だけだと決めてしまっているのである。高齢になって跡継ぎがなくて、誰も作物を作れない。隣に貸そうにも隣も高齢で・・というので耕作放棄地になってしまっているのである。

同時に読んでいた雑誌に掲載されていた短いエッセイには、スペインの農地の話が乗っていた。農地の減少を防ぐため、農民には強大な特権(その内容は書かれていなかったが。)が与えられ、その代わりに農民は畑をほかのものに転用できないし作付けも維持しなければならない。しかし、その特権があまりにもおいしいものなので誰も農地を売らないというのである。他人に貸してでも農地を維持しているというのである。

これはEUの農業政策の一環で、国際分業で自給率を維持しようという目的のものである。食物自給率は安全保障につながるものであるという考えからで、軍隊のある国とない国の危機管理の意識の違いというところだろう。

個人的には世界の食料危機よりも、この農地の減少というのが一番気になる。それはいつも叔父さんの家の周りの畑を見ているからだろうけれども、なぜそんな制度を変えることをしないのか、誰が変えようとしないのか。確かに、補助金をいっぱい貰える農業や漁業の既得権というのはなかなか手放したくないものなのかもしれない。港に建っている奇妙な建物なんて、ほとんどすべてが補助金で建てられているらしいというのを聞くとそう思えてくる。しかし、そういうものが利益を生んで税金をいっぱい払っているという感じにも見えないので、べつに漁民も農民もそれで収益を上げているわけではないのじゃないかとも思うのだけれども・・。だから、外から見るとまったくの無駄遣いに見えるのである。

この本の役割ではないのかもしれないが、そういったことをもっと著者は訴えるべきではなかったのだろうかと思うのである。