「イアオラナ~。 オッケー すぐに迎えに行くわよ」

タヒチらしからぬスピードでマイタイラピタビレッジに到着したバエア

さんは、昨日のお仕事モードとは異なる車と服装で登場しました。

挨拶もそこそこに助手席に乗せてもらい、マラエに向かって出発です。

マイタイラピタビレッジからアニニのマラエとマヌヌのマラエを訪問して

帰ってくると、2時間もあれば十分だと教えて頂きました。

ダッシュボードの上には赤いハイビスカスが置いてあります。

走り出して早速、車を運転しているバエアさんから提案が。

「昨日のツアーに一緒に参加していたフランス人のご夫婦が宿泊して

いるペンションに行って、2人を驚かせてやろう」

なるほど、ミニドッキリですね。

昨日の終わりに「それではまた」と言って別れましたが、一夜明けて

再会するミニドッキリは大成功に終わりました。

ペンショントゥプナを出発です。

ペンションを出発してしばらく走るとまたストップ。

「あそこに咲いている綺麗な花をとってきてちょうだい」

言われるままに私は車から降りてそれらしい花を見つけ、車に戻ると

バエアさんはその花をダッシュボードの上に置きます。

しばらく走るとまたストップして、今度は道路脇の葉っぱをその場で編み、

お皿や冠を作って見せてくれました。

車が走り出すと、しばらくしてまたストップ…。

今度は一緒に車を降りて道端に咲く花や木の実などのお話。

なるほど、バエアさんはフアヒネ島に咲く花なども見学をしながら

アニニのマラエを目指しているようです。

ラジオから流れてくるタヒチアンソングに鼻歌を合わせてみたりして

ご機嫌です。

これは楽しいドライブになりそうです

しばらく走ると、地元の人がヤシの実をひたすら剝いている広場に

車を横付けしました。

リゾートへの送迎ボートやレセプションに到着した時に頂くことがある

ココナッツジュース。

また、お土産に喜ばれるココナッツ石鹸やココナッツオイルなど。

ここが全ての故郷ではないかと思われるほど山盛りです。

手前に見えているのが今からさばくヤシの実で、背後に見えている

貝塚のような丘は全て剝き終えたヤシの皮です。

地面に突き刺さったヤリのようなものに、両手で持ったヤシの実を

叩きつけるようにグサリ。

ヤシの実を持ちかえて、グサリ、グサリ、グサリ。

あっという間に緑色の実が真っ白に変わります。

まじまじとこのような作業を見学した記憶がありませんので見応えが

ありました。 とにかく裁くスピードが速いです。

「ちょっとさ、この人にジュースをあげてよ」

バエアさんのお願いにより、ココナッツジュースを頂きました。

少し強引にジュースを頂いたような感がありますけど、私の気のせい

だと思うことにします。

フアヒネ島にはフアヒネヌイとフアヒネイチがあり、海岸線に沿って

いない道もありますので、所々にアップダウンがあります。

湾を見下ろす山の中腹からは遠くにクルーズ船が見えたり、周囲を緑に

囲まれた景色が急に開けたり。

このような景色を楽しみながらグイグイと目的地を目指します。

フアヒネヌイとフアヒネイチを繋いでいるのがマロエ橋で、マロエ橋を

越えてアニニのマラエに到着しました。

フアヒネイチの地域社会で大きな役割をはたしていたアニニのマラエ。

後ほどご紹介するマヌヌのマラエとアニニのマラエの最大の特徴は、

アフと呼ばれる祭壇が2段階になっている点になり、より高い方が神に

近いという意味になります。

このようなカタチをしたマラエは非常に珍しいのだとか。

アニニのマラエには戦いの神であるオロ神と、泥棒の神であるヒロ神が

祀られていました。

オロ神には少なくとも14名の生贄が捧げらたとされます。

マラエの部位によって異なる機能を持っていたそうで、ロイと呼ばれる

祭壇のプラットホームはオロ神とヒロ神の寝床。

垂直に立っているオファイトゥルイという石は、司祭やリーダーが寄り

かかったり休憩するために使われていたとか、亡くなった酋長の記念碑

であったとも考えられています。

近くにはオロ神の家があったとされる場所があり、各柱の下に生贄が

ともなわれたそうです。

ウーン、見えそうで見えません。

上からマラエの形を見学したいですけど、背伸びをしてもジャンプを

しても2段目がよく見えません。

マラエに登るわけにもいかず、ドローンでもあればなと思いました。

周囲の石はデタラメに立っているのではなく、ある程度ピタっと寄り

添っています。

昔の人がこのような石組みを造ったのですから凄い技術だと思います。

アニニのマラエの見学が終わりましたので次はマヌヌのマラエ。

私はそのように思っていましたが、マロエ橋を渡ってフアヒネヌイに戻り、

やがて車は道路が行き止まりになる場所にやってきました。

誰の目にも明らかな立ち入り禁止。

それでもバエアさんは車から降りて堂々と入って行きます。

「立ち入り禁止だなんて、失礼しちゃうわっ!」

頼もしい後ろ姿に引き寄せられるように、私も続くことにしました。

進入して直ぐに地元の人が登場し、遠くから我々に何か言おうとした

ようですが、バエアさんを見ると何も言わずに帰っていきました。

何も言わなかったのか、何も言えなかったのか…。

きっとこの人は、フアヒネ島ではどこでも顔パス状態なのでしょう。

しばらく歩くと高いヤシの木に囲まれていた視界が開け、目の前には

綺麗な海が広がりました。

ここは何年も前に閉鎖してしまったソフィテルヘイバが存在していた

場所です。

幾らか小ぶりのプールの底には木の枝や葉が積もり、かつては綺麗で

あったはずの水色も、今はだた悲しい雰囲気を漂わせています。

釘がむき出しの朽ち果てた桟橋は残骸と呼ぶのが適当であり、ここに

水上バンガローが存在していた面影がかすかに感じられます。

リゾートが閉鎖されると、それを整理するにも膨大な費用がかかります

ので、このような姿で残ってしまいます。

バエアさんのお父さんはフアヒネ島で漁師をしていたそうで、水揚げした

魚をソフィテルヘイバに卸して生計を立てていたそうです。

また、日曜日になると家族でソフィテルヘイバに遊びにきてプールで

遊んだり、レストランで食事を楽しんでいたのだとか。

ここはバエアさんの幼少時代の思い出が詰まっている特別な場所だと

知ることが出来ました。

適当に周辺を散策していると突然バエアさんが、「クイックシャワーを

浴びる」と言い出しました。

冗談を言っているのだろうと思って振り返ると、既に海に向かって走り

出しており、そのままの勢いで海にドボーン!

私もお付き合いでドボーンしておきました。

バエアさんにはニュージーランド人のご主人との間に生まれた2人の

お子様がいらっしゃり、どちらも女の子。

バエアさんのお父さんがそうしていたように、日曜日になると家族で

ここに遊びに来て泳いだりするそうです。

子供は小学校でお勉強中だそうですが、今から学校に行ってみようと

いうお話になり、寄り道をしながら学校に向かいました。

ちょうど休み時間なのか、大きな木の下で子供が遊んでいます。

さすが小学校。ジャイアンから静香ちゃんまで一通りのキャラクターが

揃っています。

バエアさんの呼びかけに気付いた女の子が駆け寄ってきました。

6歳なので下の子でしょうか。

将来の夢は先生になることだそうです。

生徒になったばかりなのに、もう先生になる未来を想像しています。

なんてしっかりしているんだ。

私が君くらいの頃は、忍者になりたいと思っていたよ。

ふとタハア島で暮らす少年の事を思い出しました。

たしか、大きくなったらハワイキヌイのカヌーレースに出場するんだと

意気込んでいたような。

警視庁のマスコットのピーポ君にソックリなあどけない少年も、今頃は

大きくなっていることでしょう。

小学校を出発してマヌヌのマラエを目指します。

もちろん、何度も寄り道を繰り返しながら。

さっ、目的地であるマヌヌのマラエにやってきました。

地元の人が近くでゴミを燃やしていたので、煙がたちこめて幻想的な

雰囲気を演出してくれています。

ナイス、地元の人。

マヌヌのマラエはマエバ村の東にある海岸線にあります。

目の前に現れたマヌヌのマラエの大きさに言葉を失いました。

祭壇の高さはもちろんのこと、2mほどあるような大きな石で囲まれている

部分もあります。

マヌヌのマラエにはフアヒネ島の神様であるタネが…。

アーーーッ! マラエをペタペタ触ってる!

何も見なかったことにして続きを。

フアヒネヌイの地域社会に大きな役割をはたしたマヌヌのマラエには、

フアヒネ島を支配する神、タネが祀られています。

タネ神は戦いと漁業の神様です。

漁業に関わるということで、カヌーの製造や製造に必要な手斧、釣り

のための紐を編むことに関係しているそうです。

マヌヌのマラエにはオロ神も祀られており、近くにはマエバ村の最後の

神官であったライティの墓もあります。

イースター島のモアイを見てみたいと思われる人は多いと思いますが、

タヒチのマラエを見たいという人は少ないのかも知れません。

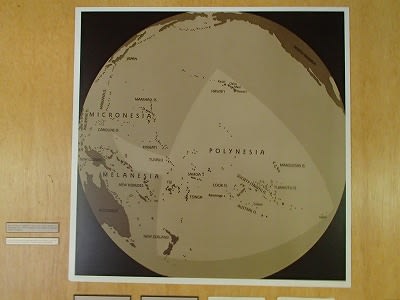

タヒチもイースター島もラピタ文化によって繋がりがあるわけですし、

マラエもポリネシアの考古学的に重要な意味を持ちます。

その復原に日本人が関わったのですから、もっと沢山の人がご興味を

持って頂けるようになればなと思います。

モアイのようなキャラクターがあれば、タヒチのマラエももっと人気が

出るのにな。

何はともあれ目的は完了しました。

このドライブが2時間で終わるはずもなく、4時間を超えています。

最後はファレのレストランで一緒にランチを頂くことにしました。

バエアさんはファレに向かう途中も寄り道を繰り返し、道路脇で販売

されていた貝殻のネックレスとバナナをプレゼントして下さりました。

すっかりと完成したダッシュボードの花壇からは、甘酸っぱい南国の

花の香りが広がっています。

当初はマラエに連れて行ってもらうだけのお話だったのに、こんなに

沢山のおもてなしをして頂いて感激です。

18世紀にヨーロッパ人がやって来た時にも、タヒチの人は客人として

もてなしたと言いますし、篠遠先生もタヒチで地元の人にお世話に

なったことを本に記されています。

私がフアヒネ島で地元の人からこのようなおもてなしを受けることが

出来たのは、それ自体が脈々と受け継がれてきたタヒチの伝統であり、

他ならぬ篠遠先生の恩恵であると思います。

マールル~♪

タヒチ旅行の専門店・お問い合わせはこちらへ