数日前、孫にせがまれて久し振りの山を楽しんで参りました

区の用事で出かけている雄さんの昼食を用意して8時出発です

(親都神社の樹齢約700年の大ケヤキと様変わりした登山口)

登るのは28年前に登った事の有る中之条の嵩山

あの時、私は迂闊にも登山靴を忘れ近くの農家で運動靴を借りたのでした

今、道の駅が出来、周辺が整備され当時の面影は何処にも有りません

靴を貸してくれた農家は何処へ行ってしまったのだろう

親切な御婆ちゃんの笑顔がおぼろげに浮かぶだけだ

アッと言う間に着いたここは五合目

一応、合目は切って有りますが登山口の標高が既に545mなので標高差は僅か223m

ですが・・・稜線からはアップダウンが激しくそれなりに体力を要求されます

28年前の記憶を取り戻すべく榛名山が一望される見晴台に寄り道する事にしました

でも、やはり此処にも記憶の糸口は見つかりませんでした

どうやら私の記憶力も大したこと無いと言う事がわかりました

今回、不動岩はパスし第一の難関小天狗に挑戦します

「R君、その先、切れ落ちてるから気を付けて!」

なんの心配も要りません

軽やかなステップを切ってズンズン登って行きます

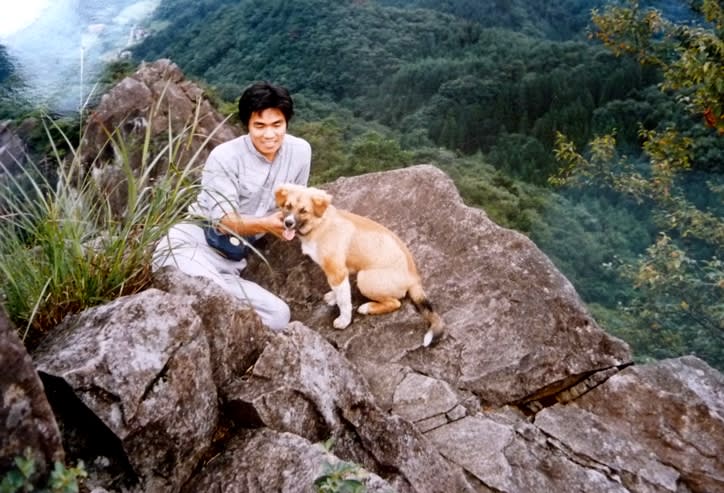

この写真は28年前の不動岩です

愛犬マー君、爪が岩にかからず少し登ってはズルズル、少し登ってはズルズル

それでも決して諦めませんでした

小天狗をクリアして中天狗へ参りました

見晴らしは得られない小ピークです

彼はお年頃なので写真は小さく・・・

此処は御城平で嘗て城が有ったとされる場所です

雑然と並んでいた石仏も綺麗に整理され28年前(写真)何処となく感じた不気味さは何処にも有りませんでした

そうなのです

歴史を紐解きますと

真田幸隆(幸村の祖父)率いる武田軍の急襲により岩櫃城は落城

父・斉藤憲広 兄・憲宗親子は武田信玄を頼って越後へ、末子の城虎丸は嵩山城に立てこもる

2年後、兄の憲宗が戻り上杉氏の援助を得て2万騎を集め攻撃するも結局は敗戦

憲宗は自刃し城虎丸は大天狗岩から身を投げて自害し斉藤氏は滅亡した

大天狗手前の経塚から左に延びるトレイルを烏帽子岩・五郎岩に向かい其処で昼食タイムと致しました

この烏帽子岩には登れませんが途中までR君、挑戦です

五郎岩にて・・・何思うR君

経塚に引き替えし、さて大天狗への鎖場

私は左手を考えて今回は敬遠しましたが、この上にも2か所の鎖が有るはずです

28年前、私達が立った大天狗の頂を見事、制覇したR君と娘達

初めての鎖に意気揚々と戻って参りました

大天狗から緩く下って一升水

岩壁から水がポタポタと落ちてくる冷んやりとした空間ですが覆いかぶさる岩は威圧感が

小粒ながら、なかなかスリリングに富み面白いねと言いながら下れば

今度は「弥勒穴」

穴神様とも呼ばれ人体に有る目・耳・鼻・口などありとあらゆる穴に関する病気に対して

御利益が有るのだそうです

ただし、穴に辿り着くまでが困難です

でも、我が隊の二人は何のその、スルスル絶壁を登って行きました

アッアッアッ!!

見つめる方向に目をやれば大きなスズメバチの巣

またまたです

ガンバレ!!

岩室に観音様が祀られていますが嵩山山中には33体の観音様を至る所で目にします

この観音様は斉藤氏一族の霊を供養する為に置かれたものだと言われております

さて!

スリムで有るか無いかが試される体内潜り

何も掴まるものの無い土の急斜面を鎖に便り腕力で5~6mほど登ると

此処にも観音様が祀られておりました

私の腕力も限界・・・でもカメラを向ける・・・案の定ピンボケ

ハイ、万歳して 大きく息を吸って

大きく息を吸って

おめでとう! クリアです \(^o^)/

今日、山を彩ってくれたのはスミレやカタクリ、サンシュユでしたが

なにしろ腕の力を使いすぎ何とか撮れたのはこの花だけでした

人気ブログランキングへ

人気ブログランキングへ

芝桜も狐の嫁入りも関係ないわ~だって

芝桜も狐の嫁入りも関係ないわ~だって

大きく息を吸って

大きく息を吸って