昨夜から降り出した雨は店の方が教えて下さった通り、むしろ強くなっておりました

泊まった道の駅古今伝授の里・やまとには隣接してやすらぎ館と言う温泉(源泉掛け流し)施設が有ります

この様な施設を設けた道の駅が有りますと

旅人にとっては、わざわざ日帰り入浴の施設を探す手間が省け助かります

先ずは登山用に購入した食料で腹ごしらえをし次の目的地「大野」に向かう事に致しました

さて、この付近に適当な山は無いものか

助手席で地図をひろげ探します

見つけましたよ、面白そうな山 大野からも近い銀杏峰(げなんぽ)1441m

九頭竜ダム湖に差し掛かりました

この道を通るのは3度目ですのでさして期待も掛けず単なる通過点と思っていましたが

紅葉 ドンピシャリ

雨に煙ってはいますが裸眼での紅葉は目も覚めるばかり

山に纏わりつくガスが趣を添え、より紅葉を際立たせているでは有りませんか

テンションが上がります

幸い車の往来も少なく何度、車を停めた事でしょう

賑やかな紅葉とは対照的にそぼ降る雨にひっそり静まる九頭竜湖

雨でもなければ椅子を出して暫く眺めていたい景色です

赤い吊り橋は夢の懸け橋と呼ばれ瀬戸大橋のミニチュアなのだとか

それでも結構な長さです

大きなダム湖もそろそろ終わりとなった頃、右手に見えた道の駅和泉ふれあい館で一休み

此処には小さな九頭竜湖駅(写真)が有りダイヤを確認しますと一日5本

ここで下車してもかなり歩かねば其々の目的地に行くには相当な時間を要しそう

グァオー

リアルな動きと共に吼える恐竜

ビックリした~~~

結構、迫力が有ります

道の駅の職員さんに尋ねますと、この付近で恐竜の骨やアンモナイト、三葉虫の化石が多数みつかったのだとか

恐竜も風光明媚な所は知っているのでしょうかね

ついでに明日の天気を聞いてみました

親切にもネットで調べて下さり・・・

でも回答は期待も空しく・・・・雨  雨

雨  雨

雨

雨

雨  雨

雨

因みに銀杏峰の読みはここの職員さんが教えて下さいました

泣いても笑っても怒ってもシャーナイですね

素通りするには惜しい景色・・・ですよね

ロック式のダムが見える近くの車止めに駐車しシャッターを切ります

早く写さないと景色が変る・・・事も無いのに変に気持ちの焦りが・・・

そこへやって来た地元の御夫婦が「九頭竜のこれ程見事な紅葉は珍しいんですよ」

[此処は昼夜の気温が大きいため色鮮やかに紅葉する] にも関わらず

例年にない紅葉とは何と運の良い事でしょう

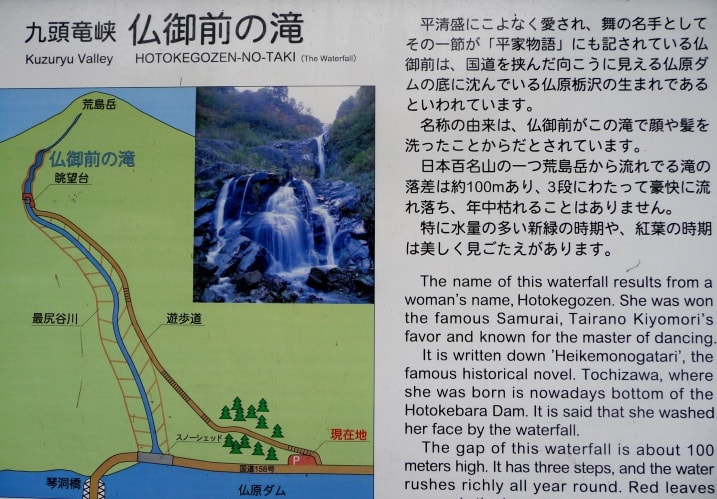

少し先でこんな案内板を見つけました

さぁ、どうする・・・勿論 行きますって

滝までは息の上がる結構な登りです

でも、へこたれません

勢いよく流れ落ちる上段の滝

岩に砕け変化を見せる中段の滝、そして下段の滝と

百名山で有る荒島岳から発する水を集めて豪快に流れ落ちる仏御前の滝です

帰りは渓谷美に酔いしれながら・・・

大野が近づいてきました

左に図体のでかい荒島岳が見えてます

私達が目の隅に赤城山を置いて生活している様に

大野の人達は大野富士と親しみを込めた呼び名で山と共に日々の生活をしているのでしょうね

故郷の山・・・いい響きです

人気ブログランキングへ