旅に出て9日目に入りました

不思議と疲れは出ていませんが、とにかく暑い

今日は雄さんが初めての中尊寺と毛越寺を回り厳美渓を見て仙台に入ります

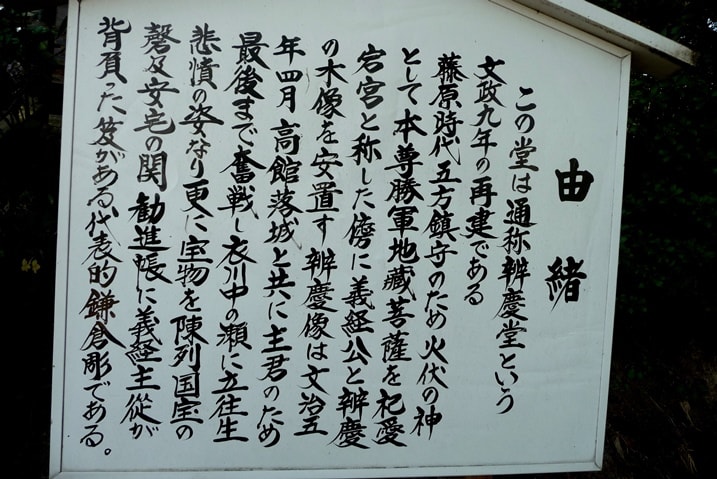

鬱蒼とした木々が茂る月見坂を登り八幡堂を過ぎますと直ぐに弁慶堂が有りました

私が此処を訪れたのは20数年前、金色堂だけは鮮明に覚えていますが

点在するお堂は情けない話ですが、すっかり記憶から抜け落ちていました

そうでした、ここは義経が数年間を過ごした場所ですね

背は低く決して美男子では無いと言われても子供のころ見た絵本の義経像が私の心に深く浸透し

どうしても紅顔の美少年が浮かんでしまいます

そして武蔵坊弁慶

主君の為、敵の矢を受けながら立ち往生した話は余りにも有名ですね

謎の多い主君・源義経 そしてそれを支え最後まで奮闘した弁慶

そうした話が私にロマンを掻き立てるのでしょうか

金色に輝く釈迦如来が祀られ比叡山延暦寺から分火された「不滅の法灯」が今もなお灯される本堂は

栄華を極めた者の創建とは思えない、むしろ地味な建物ですが

本堂の前に佇んでいますと何故か落ち着けるのは色彩を極力抑えているせいでしょうか

参道沿いに点在するお堂全てを載せる事は出来ませんが、このお堂はその一つ薬師堂です

中尊寺と言えば金色堂

此処には初代清衡公、二代基衡公、三代秀衡公の御遺体と四代泰衡公の首級が収められています(撮影禁止)

私は以前、拝観していますので雄さんだけに行って貰い私は木陰で一休み

宝物館も撮影が禁止されていますのでご紹介出来ませんが一見の価値は有りますので行かれましたら是非

駐車場にある食堂で暑さ負けした私は食欲も無く軽い物ですませましたが

中には豪快に「わんこそば」をたいらげる人も

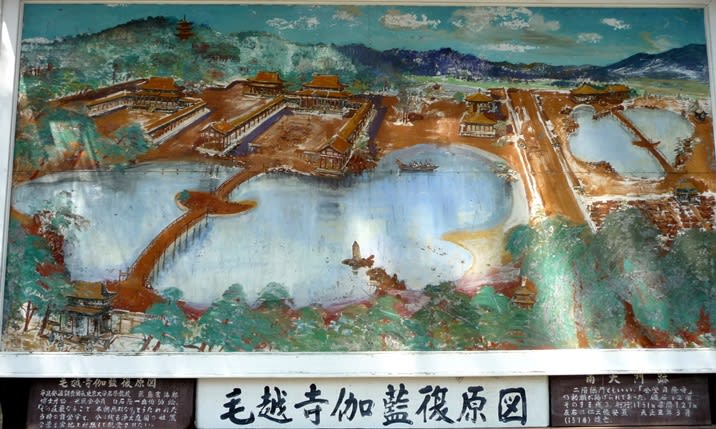

次に訪れたのは中尊寺から、そう離れていない毛越寺です

全盛期には40にも及ぶお堂や塔が有ったと言われますが、それらは全て消失してしまい

幾つかの遺跡にその面影を偲ぶがばかりでしたが

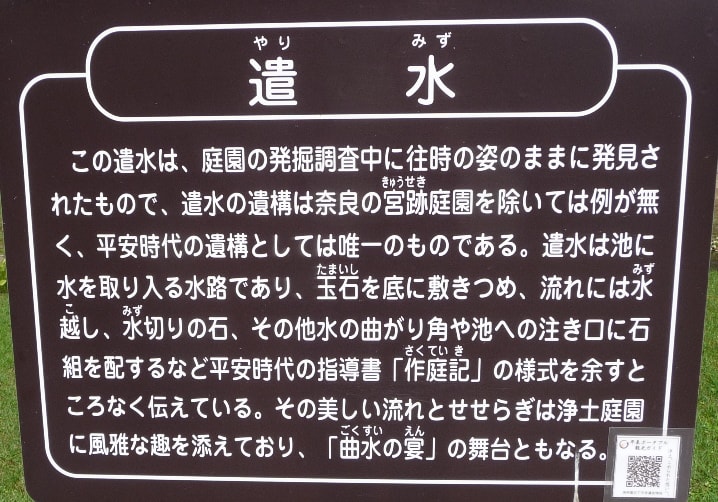

境内の「大泉が池」は当時のままに修復され5月に行われる「曲水の宴」が古式豊かに執り行われ

当時の雅な世界が再現されています が、今は8月、それさえ写真で想像するしか有りません

平安の良き時代に想いを馳せて・・・と言いたいところですが半端でない暑さに私は木陰に逃げ込んだのでした

蓮の花も散り果てて

夏草や兵どもが夢の跡 でしょうかね

気分を変えて厳美渓に足を向けてみましょう

2Kに及ぶ渓谷には所々に甌穴が見られ岩にも其々名前が付けられている様ですが

暑さから来る疲れがここに来てどっと出てしまいそれを探る気力も無くなっていました

この篭は何だと思いますか?

厳美渓名物「空飛ぶ団子」で篭の中にお金(400円)を入れトンカチで叩きますと

篭がするすると岸を渡り暫く待ちますとお団子とお茶の入った篭が返って来る、そんな仕組みになっているんですね

ちょっと展開が早すぎましたが私達は仙台にやってきました

此処は大都会、お洒落な街です

仙台も2度目ですがやはり記憶に残っているのは欅並木と青葉城、伊達正宗の銅像のみ

今日は七夕の前夜祭で花火大会が行われるそうです

人の波にもまれる様にケヤキ並木を歩いて行きますと会場と思われる公園に行きつきました

花火も上がり始めましたが木々が邪魔をしてスッキリした花火を観る事が出来ません

人を掻き分け進みますが最後にはロープが張られそれ以上、進む事が出来なくなりました

要するに打ち上げ場所が川の反対側なのです

大勢の観客たちは何をしているかと言いますとシートを敷き皆、思い思いに「花より団子」宜しく飲み食いしているだけ

打ち上げの音を楽しんでいるだけの様でした

こんな花火観賞法もあるのかと少々気落ちしながら街に戻りましたが

もしかして明日からの七夕の飾り付けが始まってはいないかと言う期待も空しく

「明日、出直そう」と言いつつ村田まで車を走らせます

この塔は?

車の中から写しましたので余り良く写せませんでしたが、どなたかお分かりでしょうか?

人気ブログランキングへ

着いて来る

着いて来る