続き

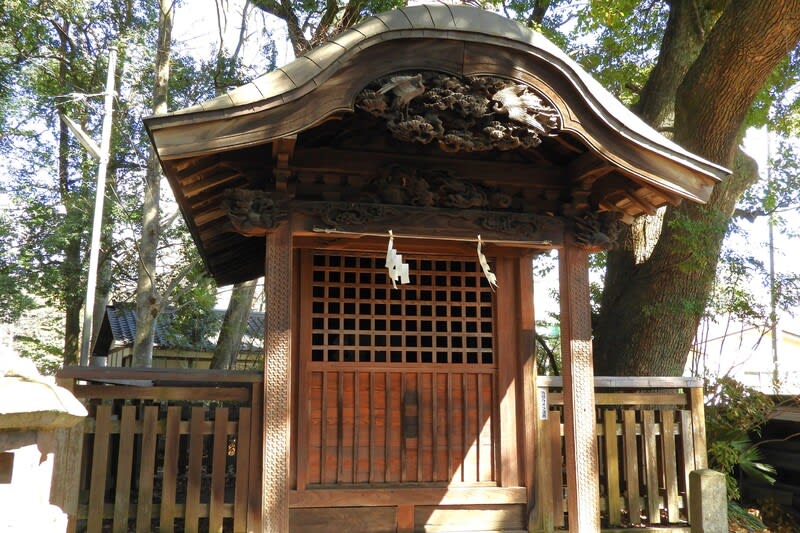

この木鼻の龍はどなたの作なのでしょうね。力強い獅子です。

天神地祇社

天神地祇社の両端に額殿が在ります

額に施された細密な彫刻も目を見張るものが有りました

シジュウカラが忙しなく枝から枝へと飛び移り何とか写せたのはこの一枚だけ

若者が3人「これどうするのですかね?」と聞くので雄さんが冗談に「食べるんだよ」

どうやら「鯉のあらい」や「鯉こく」という料理法も知らない様子でした

樹齢400年のご神木の銀杏の木。因みに社紋は銀杏の葉だそうです

昭和8年の夏、秩父宮妃殿下がお手植えされた銀杏

乳房がたくさん下がっている事から「乳銀杏」と命名されておりました

もう1か所、寄って秩父のミニ旅を終えたいと思いますのでコメント欄はお休みとします