ケニー・ドーハム / しずかなるケニー ( 日本ビクター株式会社 RANK 5086 )

音圧が低くこもっているので、ボリュームを上げて聴くことになる。音量を上げると、音像は立ち上がってくる。各楽器の解像度は悪いが、

ドラムの音色が空間に響く様子は再現されている。ただ、全体的に薄いベールをまとったような音質で、お世辞にも音がいいとは言えない。

やっぱりこのタイトルはステレオプレスに限る。

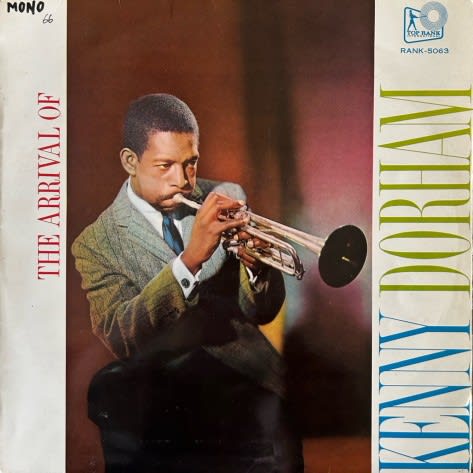

ケニー・ドーハム五重奏団 / ケニー・ドーハムの肖像 ( 日本ビクター株式会社 RANK 5063 )

こちらの音質はまずまずといったところで悪くない。オリジナルと比較してもさほど大きくは遜色ない、と言ってもいいのではないか。

これが出ているならモンテローズの方も出ていておかしくないはずだが、見たことがない。出なかったのだろうか・・・

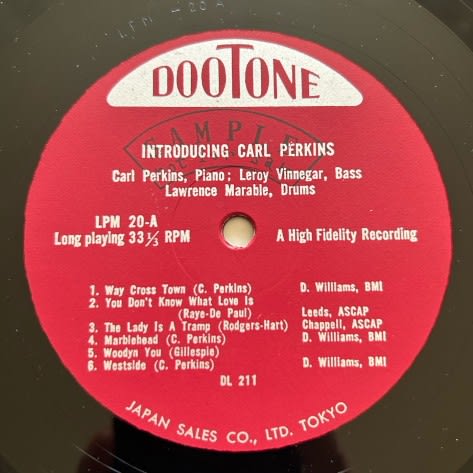

カール・パーキンス / イントロデューシング ( 日 JAPAN SALES CO., LTD. TOKYO LPM 20 )

音圧が低く、ボリュームを上げて聴くことになる。音質自体は精彩があるとは言えない。ジャケットはオリジナルに忠実だが、パーキンスの

顔が写真そのままではなく修整されていて、それがなんだが作るのに失敗した人形のような顔になっていて怖い。ただ、盤のほうはフラット

ディスクになっていて、しっかりとした作りになっている。発売元の会社は当時は芝公園に居を構えていたらしい謎の会社で、そのカタログを

見るとファンタジー・レーベルのレコードを主に再発していたみたいだが、なぜかこれやアーゴの "ZOOT" なんかも混ざっている。

これが出ているのであればデックスの方も出ていてよさそうなものだが、見たことがない。

マイルス・デヴィス五重奏団 / シネ・ジャズ/マイルス~ブレイキー ( 日本ビクター株式会社 FON-5002 )

音質は頑張っていて、オリジナルとさほど変わらない。複数のジャケットデザインがあるが、私はこのジャケットが1番好きである。

このタイトルは10インチで聴くのには向いておらず、12インチか、若しくはCDで聴くのがいい。CDは音が良くて、未発表トラックも

多数含まれていて素晴らしいと思う。元々が端切れのような断片のような楽曲たちなので、未発表トラックと並べても特に違和感なく聴ける。

最近、中古市場でペラジャケを見ることがめっきり減ったような気がする。処分する人が減ったのか、海外に流れているのか、それとも

お店が抱え込んで出し惜しみしているか。いずれにしても、漁盤はずいぶんとやりにくくなった。最後にペラジャケを拾ったのがいつだったか、

値段は覚えていても時期は思い出せない。

以前は仕事帰りに時間が早ければ店に寄って小一時間くらい遊んで帰るのが楽しかったが、それも今は昔。特にユニオンは少し前から

利益追求型へと露骨に舵を切っていて、以前のいい意味での緩さやいい加減さがなくなり、店舗の魅力が色褪せた。今は店舗に行っても、

「おお、これは!」というのがなく、何となく足も遠のきがち。