昨日から妻と沼津に来ていました。

今日は混むのを承知で鎌倉を訪ねて来ました。車で行きますと渋滞に巻き込まれてしまいますので電車で行きます。

8時前の電車に乗って鎌倉着が9時30分頃ここから出発です。

まずは2月に一人で鎌倉を訪ねた時に行った浄妙寺の近くにある報国寺に行きました。

徒歩で進みます。鶴岡八幡宮の前を通り越して、駅から約30分後に報告時到着。

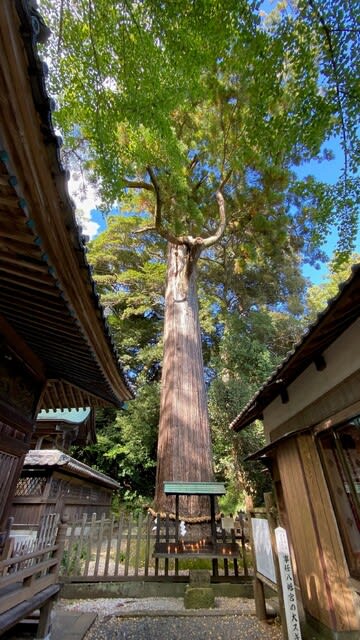

報国寺

1334年(建武元年)創建の臨済宗建長寺派のお寺です。

このお寺の特徴は竹の庭です。テレビの旅番組でよく紹介されて有名になりました。

山門、この時間でもかなりの参拝客の方が訪れていました。

枯山水の庭もよく手入れされています。

苔むす庭園も癒されます。

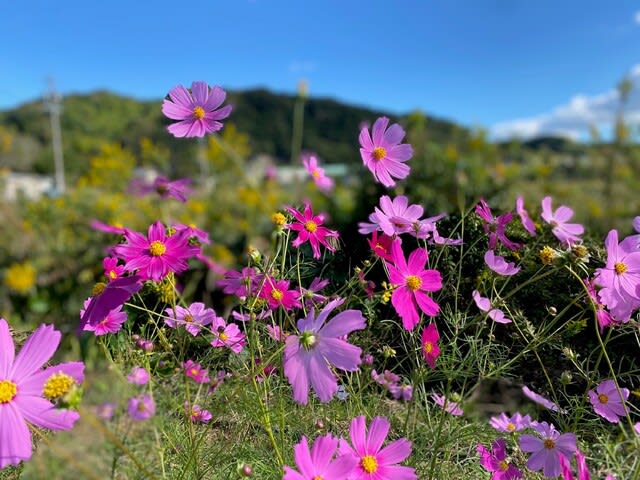

セイヨウアジサイも咲き始めていました。

竹の庭に入っていきます。

報国寺で有名なのは竹林を見ながら抹茶を楽しむ事ができます。

こんな感じで竹林を望む席が用意されています。

抹茶をいただいて竹林を眺めて癒されました。

報国寺をでて来た道を戻る途中に杉本寺があります。こちらも参拝した事がありませんでしたので寄らせてもらいました。

杉本寺

三体の十一面観音様をご本尊とし、鎌倉・坂東三十三観音霊場第一番札所である鎌倉最古の寺院です

苔むした参道がありますが今はこの階段は通れません。

本堂は茅葺き屋根で何か古刹を感じさせます。

杉本寺を終えて以前から訪れたかった「銭洗弁天」に行きます。

途中早めのお昼を済ませて歩いていきました。2月に訪れた「寿福寺」のそばを通り過ぎ、山を越えトンネルもくぐって行きます。

銭洗弁天近くの急な坂道で苦戦しながら到着しました。

銭洗弁天宇賀福神社

ようやく到着。

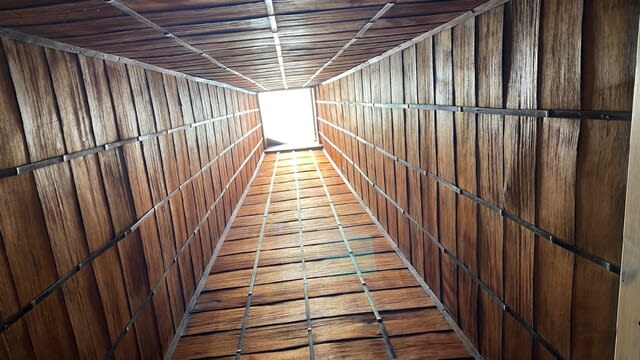

鳥居をくぐるといきなり洞穴に入ります。

洞穴の中はこんな感じですが、今日はかなり気温が高いのでこの中気持ちいい。

洞穴を抜けるといくつかの鳥居があります。

社務所でロウソクと線香を買って、ザルを借りて参拝を始めます。

本殿でお参りした後に奥宮の洗い場に行きます。

奥宮、ここでお金を洗います。

コヤチンもお札と硬貨を洗いました。

ご利益があるといいですね。

そして今日最後の参拝は長谷寺です。ここは以前コヤチンは一人で訪れてアジサイを堪能した事があります。

銭洗弁天からまたもや暫く歩いて、江ノ電長谷駅の手前を曲がります。この辺は鎌倉の代名詞とも言える「鎌倉大仏」もありますので、かなり多くの観光客が来ていて、ごった返していました。

長谷寺

736年開創の鎌倉有数の古刹です。

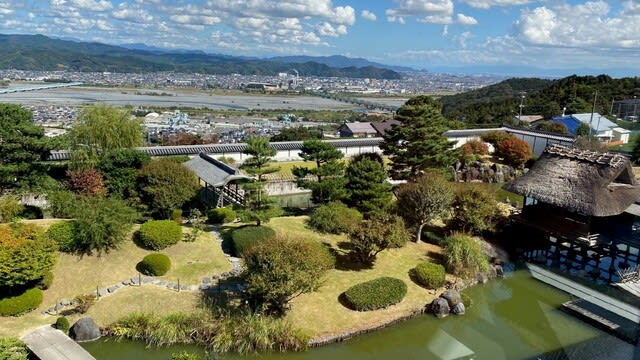

こちらにもこちらにもよく手入れされた苔の庭園がありました。

地蔵堂付近にはかなりの数のお地蔵さんが祀られていました。

本堂、本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級(高さ9.18m)の尊像です。かなりの大きさに圧倒されました。

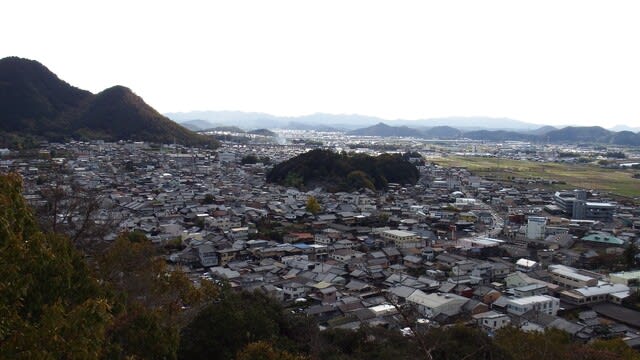

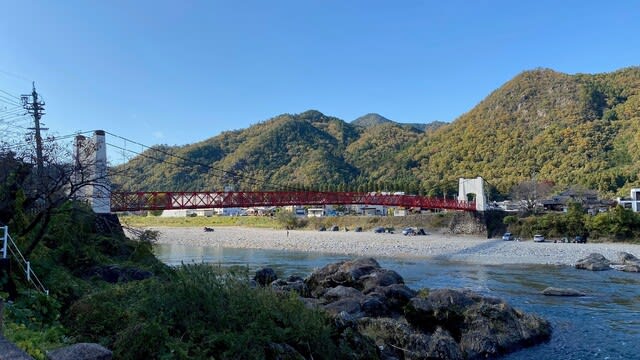

見晴台から鎌倉の海を見る事ができます。今日は気持ちいブルーです。

葉山方面も見通せます。

沖のヨットも気持ち良さそうです。

この後は長谷駅から鎌倉駅まで江ノ電を利用しましたが、かなりラッシュ状態。それでも3駅目ですので何とか耐えられました。

鎌倉について藤沢方面に行くホームを見ますと長蛇の列、ホームに上がるだけで長い待機列ができていました。

ゴールデンウィーク恐るべしです。

コヤチンたちは早々に江ノ電大混雑の情報を得ていましたので、横須賀線経由を選択しました。

できれば江ノ電から初夏の海を眺めて見たかったのですが次回に期待したいと思います。

という事で疲労に満ちて沼津に戻って来ました。

でもゴールデンウィークの一日、充実した一日を過ごせたと思います。

今日は混むのを承知で鎌倉を訪ねて来ました。車で行きますと渋滞に巻き込まれてしまいますので電車で行きます。

8時前の電車に乗って鎌倉着が9時30分頃ここから出発です。

まずは2月に一人で鎌倉を訪ねた時に行った浄妙寺の近くにある報国寺に行きました。

徒歩で進みます。鶴岡八幡宮の前を通り越して、駅から約30分後に報告時到着。

報国寺

1334年(建武元年)創建の臨済宗建長寺派のお寺です。

このお寺の特徴は竹の庭です。テレビの旅番組でよく紹介されて有名になりました。

山門、この時間でもかなりの参拝客の方が訪れていました。

枯山水の庭もよく手入れされています。

苔むす庭園も癒されます。

セイヨウアジサイも咲き始めていました。

竹の庭に入っていきます。

報国寺で有名なのは竹林を見ながら抹茶を楽しむ事ができます。

こんな感じで竹林を望む席が用意されています。

抹茶をいただいて竹林を眺めて癒されました。

報国寺をでて来た道を戻る途中に杉本寺があります。こちらも参拝した事がありませんでしたので寄らせてもらいました。

杉本寺

三体の十一面観音様をご本尊とし、鎌倉・坂東三十三観音霊場第一番札所である鎌倉最古の寺院です

苔むした参道がありますが今はこの階段は通れません。

本堂は茅葺き屋根で何か古刹を感じさせます。

杉本寺を終えて以前から訪れたかった「銭洗弁天」に行きます。

途中早めのお昼を済ませて歩いていきました。2月に訪れた「寿福寺」のそばを通り過ぎ、山を越えトンネルもくぐって行きます。

銭洗弁天近くの急な坂道で苦戦しながら到着しました。

銭洗弁天宇賀福神社

ようやく到着。

鳥居をくぐるといきなり洞穴に入ります。

洞穴の中はこんな感じですが、今日はかなり気温が高いのでこの中気持ちいい。

洞穴を抜けるといくつかの鳥居があります。

社務所でロウソクと線香を買って、ザルを借りて参拝を始めます。

本殿でお参りした後に奥宮の洗い場に行きます。

奥宮、ここでお金を洗います。

コヤチンもお札と硬貨を洗いました。

ご利益があるといいですね。

そして今日最後の参拝は長谷寺です。ここは以前コヤチンは一人で訪れてアジサイを堪能した事があります。

銭洗弁天からまたもや暫く歩いて、江ノ電長谷駅の手前を曲がります。この辺は鎌倉の代名詞とも言える「鎌倉大仏」もありますので、かなり多くの観光客が来ていて、ごった返していました。

長谷寺

736年開創の鎌倉有数の古刹です。

こちらにもこちらにもよく手入れされた苔の庭園がありました。

地蔵堂付近にはかなりの数のお地蔵さんが祀られていました。

本堂、本尊は十一面観世音菩薩像。木彫仏としては日本最大級(高さ9.18m)の尊像です。かなりの大きさに圧倒されました。

見晴台から鎌倉の海を見る事ができます。今日は気持ちいブルーです。

葉山方面も見通せます。

沖のヨットも気持ち良さそうです。

この後は長谷駅から鎌倉駅まで江ノ電を利用しましたが、かなりラッシュ状態。それでも3駅目ですので何とか耐えられました。

鎌倉について藤沢方面に行くホームを見ますと長蛇の列、ホームに上がるだけで長い待機列ができていました。

ゴールデンウィーク恐るべしです。

コヤチンたちは早々に江ノ電大混雑の情報を得ていましたので、横須賀線経由を選択しました。

できれば江ノ電から初夏の海を眺めて見たかったのですが次回に期待したいと思います。

という事で疲労に満ちて沼津に戻って来ました。

でもゴールデンウィークの一日、充実した一日を過ごせたと思います。