10月最後の榛名湖へワカサギ釣りに行ってきました。今期4回目で10月に入って140~150尾と芳しくありません。なんとかリベンジしたいのですが・・・。

日の出が遅くなって出船してから暫くして太陽が顔を見せました。ベタなぎで良い感じです。明日11月からは7時出船になりますから皆さんご注意を・・・。

懲りもせず相変わらずマンション手前から開始です。水深11m付近に良い魚影が映ります。そして当りもそこそこにあります。今日は移動しなくても良いかなと・・・。

店前にもマンション前にも結構ボートが出ています。

時速20~30前後で推移して12時までに150尾・・・何とか200行くかなと期待したら途端に食い渋りです。風も出てきてボートが大きく揺れ、回されます。

少し店側に移動して、ついでにダブルアンカーにしてボートの位置を固定します。しかし、当りは少なく時速15~20に低下してしまいました。3時にやっと200尾を越えたので終了、カウンターで205尾でした。

仕掛けは1.5号のキツネ5本、オモリ下1本、餌はラビットウォーム、手繰りでした。

にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()

ポッチとクリックお願いします。

まずアユは天然のアユと人工的に育てられたアユに大きく分けられます。

天然のアユには、①海産アユ(海から天然遡上するアユ)と②湖産アユ(琵琶湖産のアユ)があります。

次に、人工的に育てられたアユとは卵-孵化-仔魚-稚魚-親魚というアユの一生を通じて人工的に飼育しているもので③人工種苗アユと呼ぶことにします。

(採卵) (孵化)

この人工種苗アユには、③-1海産アユを親にして育てたもの、③-2湖産アユを親にして育てたもの、③-3海産アユと湖産アユを掛け合わせたもの、③-4海産アユと継代アユ(③-3のアユを何代にもわたって飼育しているもの)を掛け合わせたもの(群馬県水産試験場の研究報告)などに分けられます。

(養殖池) (出荷)

その他に海産や湖産の天然アユでも採捕や飼育という人の手を加えたものとして、④養殖アユ(海や川または湖で稚アユを採捕して人工飼料で育てたもの)、⑤汲み上げ放流アユ(川に天然遡上した稚アユを採捕して数日間畜養したのち河川構造物などによって天然遡上が難しい上流河川に放流するもの)という分け方もあります。

(江戸川の定置網) (江戸川の遡上アユ)

さらに地域限定として、⑥陸封アユ(例えば、群馬県では下久保ダムのダム湖・神流湖で育ち、神流川に遡上・生長・産卵しているアユで琵琶湖アユの遺伝子が強いと言われています。群馬県水産試験場の研究報告)の天然遡上が見られます。

さて今年の群馬県内の各河川のアユはどんな種苗だったのでしょうか?

天然遡上としては、利根川や支流の渡良瀬川や烏川などに海産アユが、神流湖から神流川に陸封アユが遡上したことが確認されています。

そして稚魚放流としては、湖産アユが渡良瀬川や烏川に、福島県の業者から海産系アユが神流川・鏑川・烏川や渡良瀬川・利根川上流の一部に、群馬県内の業者が育成した継代アユや新規種苗アユ(海産アユと継代アユの掛け合わせ)などの人工種苗アユが県内各河川に、静岡県産人工種苗の稚アユを移入して県内業者が育成したものが碓氷川に、江戸川で採捕した海産稚アユの汲み上げ放流が吾妻川に・・・などなど様々な放流がおこなわれたようです。

そして、今年はどこの川がたくさん釣れたのか、型は良かったのか、期間は長く楽しめたのか、病気はどうだったのかなどの評価は釣り人の皆さんにお任せしたいと思いますが、各種苗の特徴や評価などを少しだけ次回に書いてみようかと思います。

にほんブログ村ランキングに参加中です。

ポッチとクリックお願いします。

日本一のアユを取り戻す会ホームページに掲載されている「ぐんまの魚道を考えるページ」に「ぐんまの魚道を考える(4)」が追加されたのでお知らせします。

今回も興味ある内容ですので是非お読みください。

にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()

ポッチとクリックお願いします。

前回の「カワウが好む餌メニュー」と「カワウの効果的な追い払い方法」を自己流に解釈すると、

①カワウは嗜好性よりも獲りやすい餌を捕食する傾向があり、必ずしも動きの素早いアユのみを食べるわけではなく、集団でない限りはなかなかアユを捕まえられない。

②糸張りや案山子、ロケット花火など一つ一つの追い払い方法では直ぐに馴れてしまって効果は低いが幾つかを組み合わせることによって効果が出てくる。

と考えられます。

と言うことは、集団で飛来する場所と数羽程度で飛来する場所では防除方法を選択する必要があるのではないでしょうか。

集団で飛来する場所ではコロニーやねぐらでの銃器による駆除と濃密な飛来防止策を行って食害を減らさなければならないでしょうし、数羽で飛来して被害を与える場所では追い払いや食害防止策を重点にすべきだと思います。

(糸張り) (ロケット花火)

追い払いや食害防止策としては糸張りや案山子、ロケット花火など比較的簡単にできる方法に加えて生きた魚を針につけカワウを釣って捕獲する方法などでストレスを与え学習させること、さらに河川に石を使った魚礁(隠れ家)の造成や竹流しによる逃避場所の造成などを行うなど、数種類の方法を組み合わせることが必要なのではないかと思います。

(竹流し) (魚礁)

また、冬期などに重要な魚種(アユ)の食害がないからと言って手抜きすることなく常に追い払いを実施することも必要でしょう。

さらに、釣り人が川に居ると飛来が減少することから比較的釣り人が減る冬期に釣り場を開設するとか、渓流区間として禁漁期には閉まってしまう漁場の制限を解除するなどの方策も考えるべきかも知れません。

・・・ここまで考えて来て、どうも楽をして効果的な食害防止ができる方策は無いという気がしてきました。

結局は守りたい漁場は、その恩恵を受ける漁協や釣り人が早起きをしたり汗を流したりと人海戦術で守るしかないのでしょう・・・カワウ対策は人頼みにして、釣りの楽しさだけを享受するというのは甘いのでしょうね。

次はアユの種苗について考えてみたいと思います。

にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()

ポッチとクリックお願いします。

月を少しアップで・・・どうもシャープに撮れないのですが

ここ数日間、いろいろな風景が見られたのでアップして置きます。

一昨日は台風20号の影響で雨、刈り残しの稲と雨に煙る妙義山も一興があります。

台風前には夕焼けがとても綺麗でした・・・荒船山と巻積雲の夕焼け

巻雲と夕日

秋晴れの妙義山と浅間山

この素晴らしい景色を当たり前に毎日見られることは本当に幸せです。こんな風景を何時までも残しておきたいものですね!

にほんブログ村ランキングに参加中です。

ポッチとクリックお願いします。

魚を食べられないようにするためには、①カワウを退治するか、②カワウを追い払うか、③食べられるもの(魚)を守るか、④食べるもの(魚)をなくすか のどれかになるのでしょうが「言うは易く行うは難し」なのです。

まずは、群馬県における今までの食害防止対策を見てみましょう。

群馬県でも昭和50年代後半から飛来が見られるようになり、平成8年頃から追払いを開始し、平成12年から有害鳥獣駆除による捕獲を営巣地で行って、毎年100~150羽程度を駆除してきました。しかし、銃による駆除は安全性の問題から場所が限られどこでも出来る方法ではなく、いったん減っても他からの移動によって数ヶ月で生息数が回復してしまうので効果が今一つと言えました。

そこで、平成16年度からは生きた魚を針につけてカワウを釣って捕獲する方法を行い始めました。この方法は生息数を大きく減らすことよりも、それぞれの漁場で安全に実施でき追い払い効果があるということで推奨されましたが、漁協関係者にはあまり歓迎されませんでした。

この間「狩猟鳥への指定しか対処方法はない」という考えのもと、環境省に対して県の水産行政担当部署及び漁協関係団体などが要望してきた結果、平成19年に狩猟鳥の指定がなされました。しかし、狩猟者にとって何のメリットもないカワウを捕獲する者は少なく大量捕獲には至っていないのが現状です。

そして結局は漁協における主な自主防衛方法として、糸張りや竹流し、案山子や花火などによる追い払いが続けられているのが現状なのです。

さて、ここで幾つか気になる研究結果を照会しておきましょう。

一つは群馬県水試の「カワウが好む餌メニュー」で、もう一つはやはり群馬県水試の「カワウの効果的な追い払い方法」です。

「カワウが好む餌メニュー」は、平成20年度の群馬県農林業関係機関成果発表会で報告されたものでネット上では見ることはできません。内容は「単独のカワウと集団(5羽)のカワウのコイ・ヤマメ・アユを放したときの採餌行動を観察した結果です。単独ではコイ>ヤマメ>アユの順で捕食数が多かった。集団ではコイが低かった、また集団での漁はしなかった・・・」というものでした。

「カワウの効果的な追い払い方法」は「カワウはかかしや音の単体の刺激に対してはわずか数日で慣れを生じるが、過去のストレスの経験からカワウが忌避行動をとるような刺激を組み合わせることにより、漁場においても飛来抑制効果の持続が可能であると示唆された。」というものでした。

またまた長くなったので、さらに次回に続きます。

にほんブログ村ランキングに参加中です。

ポッチとクリックお願いします。

水産環境(魚の生息環境)では、ぐんまのアユ事情シリーズの最初で述べたように「河川の構造」、「水量や水質」、「生態系」が重要な要素となっていて、アユ漁不振の原因としては大きく分けて①河川環境の悪化 ②冷水病のまん延 ③カワウの食害 ④種苗と放流方法の問題があげられています。①と②は既に書きましたので③と④についてあと数回続けてみたいと思います。番外編も考えています。

今回は③のカワウの食害について考えてみたいと思います。

まずカワウの生態と被害状況です。カワウは鵜飼で使うウミウと似ていますが少し小さく、河口付近などに棲む体長約80cm、翼開長約1.3mの褐色味の黒い鳥です。繁殖は秋~冬で3~4個産卵をして平均1~2羽が巣立ちます。

カワウ1羽が一日に魚を約500g食べる(体重の3~4分の1)といわれ、集団で魚を大量に食べてしまうので被害がとても大きくなっています。最近の群馬県の試算では、年間で約97トン、被害額約2億3千万円となっているそうです。

次にカワウの生息数ですが、戦前は狩猟鳥として昭和初めのころまでは結構多い捕獲記録がありまする。その後、非狩猟鳥となって昭和40年代には激減し全国でも3000羽程度となってしまいレッドデータブックに載るほどでした。

その後、徐々に増え始めて現在の生息数は全国で6万~10万羽とも言われていいます。群馬県内では時期によって変動が有りますが、十数カ所のコロニーとねぐらが確認されていて600~1000羽が生息または飛来していると言われています。

「そんなことはない! もっとたくさんいるぞ」と言う声が聞こえて来そうですが、空には県境が有りませんので他県からの飛来も多いのでしょうね。ちなみに関東地方には約2万羽が生息すると言われています。

年間97トンの魚を食害するということを基本に荒っぽい試算してみると・・・アユが川に居る時期に魚を食べる量は、5~9月の5ヶ月間アユが居るとすると97トン×5÷12=約40トンとなります。これが全てアユなら、放流しているのが全県で20トン程度ですから生長量を5~6倍と勘案しても3割~4割は食べられてしまう計算になって由々しき問題となるのです。

しかし、実際の漁獲量などを見るとそれほどは食べられていないような気がします。何故かというと漁協の人たちが一生懸命追い払いを行っているから、そしてカワウが食べるのはアユばかりでなく捕らえやすい他の魚種も食べているからなのでしょうが・・・では、効果的なカワウの食害防止策は有るのでしょうか? 次回で検討してみたいと思います。

にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()

ポッチとクリックお願いします。

。

本日25日日曜日、太田市のこどもの国で「第11回ぐんま環境&森林フェスティバル」が開催されました。

ぐんま環境&森林フェスティバルは幼児から大人まで地球温暖化防止・森林や資源の大切さなど環境を学楽しいイベントです。あいにくの曇天で寒くなってしまいましたが大勢の人々で賑わっていました。

開会式では主催者、来賓のご挨拶

その後、在来工法による木造家屋の上棟式が本来のやり方で行なわれました。

もちろん、餅投げも・・・

私が所属していたり、お世話になったりしている団体の方々もたくさんブースで参加していました。

以前一緒に炭窯などを作ったNPOフォレストぐんま21

会員になっている自然保護連盟。今度の11月3日(火:祝日)には下仁田町の物語山で自然観察会を開きます。一応私も講師陣に名前を連ねています。

NPO法人ぐんま緑のインタープリター協会

11時半からは長年功績のあった林業功労者表彰式も行なわれ22名の方が表彰されました。

昼過ぎは高崎市群馬町の体育館に移動して群馬県中学校バスケット新人大会の観戦と応援です。

私が後援会長をしている中学校の男子チームが久しぶりに県大会に出られ、私の妻もバスケット部の外部コーチをしているので力が入ります。幸いにも今日は2勝できました。

にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()

ポッチとクリックお願いします。

先週土曜日に引き続いて榛名湖のワカサギ釣りです。

何時ものようにロマンス亭に5時半到着し、白樺亭に顔出しして情報を聞いてマンション前に吾妻のMさんと入りました。

昨日は良かったと言うのですが・・・今回もダメで、7時過ぎに東村の家の前に移動です。浅瀬で波紋が見られるので長竿を出してやり始めます。Mさんは順調に上げだしますが私は芳しくありません。

10時過ぎに白樺亭から東村の家の前10.5mで昨日入れ掛りだったの情報が入りポイントを探しに・・・底に写っているので此処で開始・・・ポツポツと当り、時々良形も釣れて来ます。ところが風が強くなって当りが取り辛くなってMさんは浅瀬に戻りました。私はこのまま釣りますがだんだん渋くなって12時にやっと1束です。

お昼もそこそこに誘いますが当たりは遠のき、少し深めに移動してポツポツ釣れて3時に151尾で終了しました。Mさんは・・・と聞くと167とのこと、それも15cmクラスも混じった大型ばかりで袋がパンパンです。暫く浅瀬釣りが続くのでしょうか?

にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()

ポッチとクリックお願いします。

日本一のアユを取り戻す会ホームページに掲載されている「ぐんまの魚道を考えるページ」に「ぐんまの魚道を考える(3)」が追加されたのでお知らせします。

にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()

ポッチとクリックお願いします。

秋の自然観察会でよく使われるテーマに「ひっつき虫」があります。我が群馬県・上州では「バカ」と言った方が通りが良いのかも知れませんが、今はあまり良くない言葉として嫌われているようです。

その「ひっつき虫」の代表選手にマメ科の多年草「ヌスビトハギ(ヌスビトハギ属)」があります。

「ひっつき虫」とは、針や鉤・粘着などによって動物の毛や人の衣服にくっついて散布をする植物のタネのことです。

ヌスビトハギは表面に細かな鉤が並んでいて、これで衣服などにくっつく謂わばマジックテープ式のタネです。

花の時期は7~9月でまばらに花を咲かせ、あまり華やかさが無いため観賞用にはならない花です。しかし、タネの形は面白く、扁平で半円形の節果が二つあって大きくくびれて並んでいます。この形を盗人の足跡に見立てたという特徴のある植物です。でも、ちょっと可哀想な名前ですよね。

ところが、これにも似た帰化植物がはびこり始めているのです。アレチヌスビトハギという名前でヌスビトハギによく似ているのですが、背が高く花も大きくて華やかで節果は3~4個と何もかも大柄で派手という奥ゆかしさのない植物なのです。

まあ、彼らも異境の地で一生懸命生きているのですから邪険には出来ないのですが・・・。70年ほど前に関西で見つかり、北海道を除く全国に広がってしまった植物です。

にほんブログ村ランキングに参加中です。

ポッチとクリックお願いします。

何か、意地で撮影しているみたい・・・。

今夜も挑戦してしまいました。12時頃はおうし座のヒアデスとプレアデスを中心に撮影しますが、一つも流れずに少し仮眠・・・。

2時に起きて再度撮影開始ですが、セットしている時に長く流れ、その後が続きません。

今日は撮影方法を少し変えてISOを3200にして、F3.5で10秒または15秒露出です。バッテリーが無くなるまで撮影しましたが一つだけでした。

(左下に短く写っています。右がオリオン座)

70年に一度と言う好条件だそうですが、天文の神様はそうは甘くありませんでした。

オリオン座流星群観測なんておこがましいですね。ただの観望です。

本日も2時30分から1時間ほど撮影を試みました。昨日と同じく輻射点から西側のオリオン座~ヒアデス方面に構えたのですが画角の中を流れてくれません。どうもふたご座近辺の方が流星が多いような気がして位置を変えます。しかし、こっちには電線があるので・・・下の写真の真ん中の線が電線です。

そして明日のというか今日の仕事に差し支えるから、そろそろ止めようという時にやっと一つ入りました。

「えっ、何処?」と言うほど小さいので赤丸で囲んでみました。

大きくするとボケているのがばれちゃうけど・・・

昨日と同じくISO1600、F3.5、1分間露出です。そのため星が点ではなく移動して光跡が細長くなっています。

にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()

ポッチとクリックお願いします。

昔は天文少年だった私・・・天文ショーがあると、ついつい・・・

と言うことで今回も12時、2時、3時30分と外に出て空を見上げてしまいました。

昔ならば星図と時計を持って流星の光跡を書き込んでいたのですが・・・いまはデジカメを開放にして見上げているだけです。

流星群は始まったばかりで未だ流れる数は多くなく、レンズは24mm相当で広範囲をカバーできないので構えた範囲を流れてくれなくて1日目は撮影失敗でした。

オリオン座やヒアデス、シリウスなどが写っているだけの画像です。ISO1600、F3.5、約1分のbulb撮影でした。これを何十コマも撮影して一つも通過せず・・・

今夜は少し雲が多そうなのですが条件が良くなったら再度挑戦しようと思っています。ここ数日は寝不足気味になるかも・・・

にほんブログ村ランキングに参加中です。![]()

ポッチとクリックお願いします。

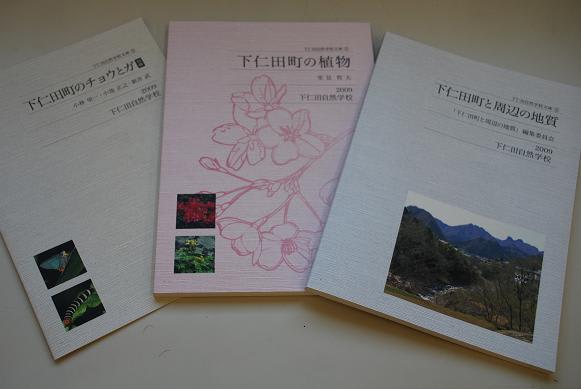

このたび自然学校から下仁田町自然学校文庫の自然シリーズ「文庫③:下仁田町のチョウとガ」「文庫④:下仁田町の植物」「文庫⑤:下仁田町と周辺の地質」の3部作が出版されました。

下仁田町の自然に関してとても充実した内容のもので、これだけのものが作れる人がたくさん居る下仁田町がうらやましいですね。

「文庫③:下仁田町のチョウとガ」は県内の研究者が長年にわたって調査研究をしてきた集大成したものです。貴重なデータが豊富でカラー写真がとっても見応えあります。

「文庫④:下仁田町の植物」は私も植物のことを色々と教えていただいている下仁田町在住の里見哲夫氏(里見哲夫先生は、昭和天皇が群馬県に行幸されたときに榛名山、赤城山で植物の説明をされた群馬を代表する植物学者です。)が長年の調査研究をとりまとめたものです。内容は植生や植物相、主要な植物の解説、地域ごとの植物、巨樹巨木、山菜・薬草や毒草など広範囲にわたり、カラー写真もふんだんに使われています。

「文庫⑤:下仁田町と周辺の地質」は野村哲・自然学校長など下仁田自然学校運営委員が中心となって10年以上にわたって調査研究してきた地質の見所を分かりやすくまとめたもので周辺の市町村まで含まれているものです。

印刷部数が限られていますので購入したい方は下記に問い合わせて見てください。

下仁田町自然史館内・下仁田自然学校

〒370-2604:群馬県甘楽郡下仁田町吉崎58-1

電話・FAX 0274-70-3070

E-mail:nenasi@juno.ocn.ne.jp

にほんブログ村ランキングに参加中です。

ポッチとクリックお願いします。