秋が深まる中 会社OB会ハイキングで ボランティアガイドさんの案内付きで奈良公園内の名所を巡りました。

近鉄奈良駅の行基像前に集合し 散策を開始!

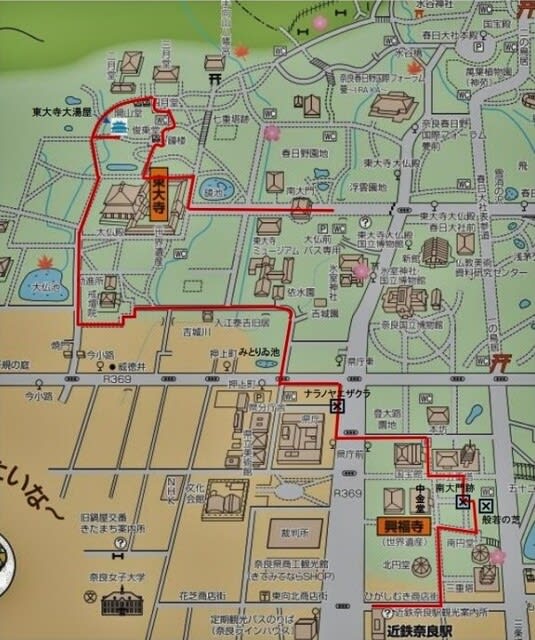

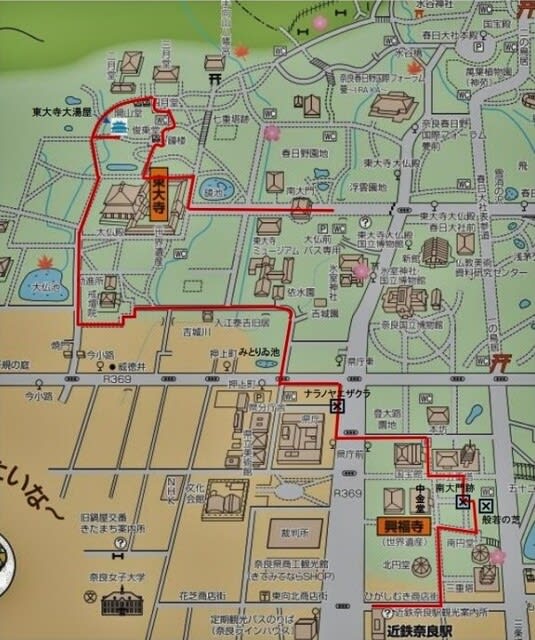

今回は 自然・文化遺産ガイド協会のモデルコースの一つである興福寺から東大寺を中心とする「大仏池コース」を歩きました。

まずは 国宝の宝庫である「興福寺」エリアからで こちらは日本一美しい八角円堂と賞賛される「北円堂」です。

続いては 藤原冬嗣が父の追善のために建立した「南円堂」で西国三十三所の札所にもなっている参拝の多い御堂です。

御堂の前には 藤原氏に因んで藤棚や藤の家紋入り提灯等が設けられています。

すぐ近くに 「ノキシノブ」が見事に寄生した大木が有りましたので 思わずカメラを向けてパチリ!

こちらは 興福寺伽藍の中心となる「中金堂」で 焼失後300年ぶりに2018年に復元再建されたものです。

古都奈良を象徴する塔である「五重塔」は大規模な保存修理工事が実施中であり 来年7月には素屋根で覆われ完全に隠れてしまいます。

そうなると完工は2031年の予定ですので 長らく見られなくなりますよ。

その後 県庁・依水園等を横に見ながら「東大寺」エリアへと向かいました。

こちらは 鑑真和上ゆかりの「戒壇院」の正門です。

すぐ西側に「戒壇院千手堂」があり 千手観音像が安置され また練行衆全員が泊まり込んで「お水取り(修二会)」の準備をする場所でもあります。(修二会での声明の稽古 南天や椿の造花造り 履物の修理 小物準備等)

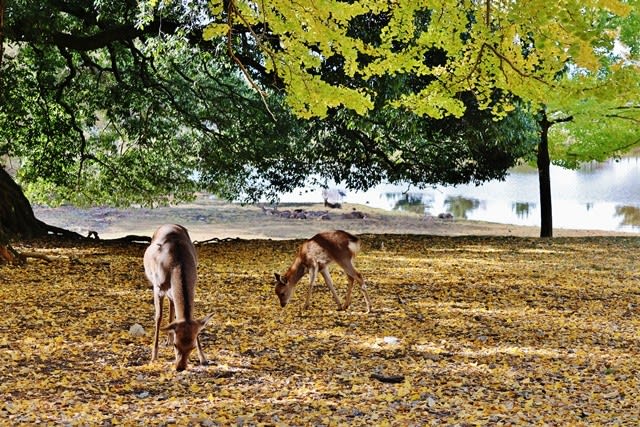

そして 大仏池横の広場で昼食休憩後 東大寺中心部分へと向かいました。

まずは修二会のメイン会場である「二月堂」からで 名前の由来は修二会が旧暦の2月に行われることから起こったそうです。

こちらは 東大寺最古の建物である「法華堂(三月堂)」で 元々は二つの建物(正堂と礼堂)が合体された造りになっており

屋根の高さと瓦の色目が微妙に違っています。

次に訪れたのが「鐘楼」で ここの梵鐘は重さ26トンの強大な物で 鐘音は長く続き日本三名鐘の一つに数えられています。

この重量の鐘を どのような方法で釣り上げたのか興味があります。

東大寺エリアの一角に 奇妙な物が現れました。

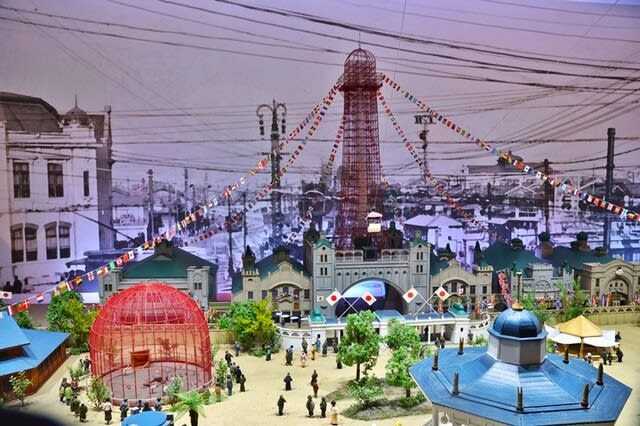

これは かって存在し100mの高さがあった七重塔(東大寺東塔)の頭頂部(相輪)のレプリカで 1970年の大阪万博に展示されていたものを ここに移設したそうで この部分だけで23mもの高さがあります。

東大寺のメインは やはり「大仏殿」です。

その後 東大寺ミューディアムを見学してから解散しました。

今回のコースは何度か歩いていますが ボランティアガイドさんの詳しい説明や裏話で色々なことが理解でき有意義な企画でした。

幹事さん ガイドさん 有難うございました。