小さな日記

追伸・・・・・・。

朝起きてから朝食を摂った後ぐらいから、激しい目眩と体が動くなってしまいました。此れから暫く横になります。

今日も暑かった。今、夜の11時を廻った所だが扇風機をつけている。今日午後の3時半ごろコンビニに行って買い物をしたら、おばさんから「暑いのにありがとうね!買いに来てくれて?」と言われた。合計3千円ぐらいは買ったか?菓子パンとか飲み物だとか。昨日は銀行のカード紛失の届出書類と住所変更をまだやって居なかったから、その書類と。年金の申し込み証書が4月中には送られて居たはずだったが。おそらくは誰かが郵便受けから取り出して捨てたのだろう?鍵を掛けて居なかったから。もう一度送って貰って書き込んで、それらとシェリー(恋人)へ恒例にあげている映画が録画されたBlu-ray3枚を郵便局から送った。今日は1日寝て居たのですよ。なんか、障害者手帳も見当たらないのですよね。無くしたならそれもまた作り直さなければならない。ああ、今日は段ボールに入って居た洋服類Yシャツ。ベスト。ブレザー。ズボン。下着などをAmazonから購入した布で出来た洋服ケース三つに入れて納めた。そしてストリーミングでブルースを聴きながらネットサーフィンをして居た。それで調子が悪いものだから、すぐに横になって体を休めて居た。しかしあいも変わらずハッキングはされている。誰がやっているのだか?(多分あのバカだろ?こう書いたら記事をめちゃくちゃにしやがった。もうgoo事業部には通報済みだよ。お前の名とな。お前さサラリーマンなんだってな?色々分かったよ。)そんな訳で何もしてはいないです。早々、夕食にシャケを焼いて居てちょっと目を離したら黒ゴケになってしまった。断捨離をしたのだが?その時に昔買ったカッコイイズボンが出てきた。モードのズボンです。4年間ぐらい履いては居なかった。いつも僕はユニクロの感動パンツだからだ。ベストもジーンズ・ベストだとか此処もう数年来て居ないものが出てきた。これから着ようと思う。モードのズボンは今日履いている。

「千年の愉楽」

『実録・連合赤軍 あさま山荘への道程』と『11・25自決の日 三島由紀夫と若者たち』はいかにも若松孝二監督らしい、いや今時は同監督以外、誰にも取り組むことのできない作品だった。その若松監督が最新作として取り組んだのが、中上健次の1982年の短編『千年の愉楽』の映画化だ。「中上文学」はかなり特殊だ。現に「被差別」特有の「血族」や「路地」などの言葉・概念を見るだけでもそんな特殊性がわかるため、私は本格的に中上文学にハマることはなかった。しかし、映画の世界では『軽蔑』が2011年に高良健吾の主演で映画化された為「中上文学最後の可成り特殊な純愛映画」を見る事が出来た。

若松監督は本作の公開準備中である2011年10月17日に不慮の事故で亡くなった。

そんな思いを持って本作を観ると、寺島しのぶをオリュウノオバ役に起用したのは『キャタピラー』の演技を見れば当然だが、彼女は原作で描かれたオリュウノオバとは全然年齢が違うため、映画化にあたっては「路地の男たちを見守りながら年を重ねていく若きオリュウノオバ」という風に台本を大幅修正した。しかしそれでも、中上健次の原作『千年の愉楽』が描くのは、壮大なスケールでの性と生。もっと具体的に言えば、紀州南端の町の「路地」に生きる美しき「中本の男」たちの生と死だ。

「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」

ベトナム戦争、パリの5月革命、文化大革命、日米安保反対闘争、世界がうねりを上げていた1960年代。学費値上げ反対運動に端を発した日本の学生運動も、安田講堂封鎖、神田解放区闘争、三里塚闘争、沖縄返還闘争など、農民や労働者と共に、社会変革を目指し、勢いを増していった。活動家の逮捕が相次ぐ中、先鋭化した若者たちによって、連合赤軍は結成され、1972年2月のあさま山荘へと至る。その後、彼らの同志殺しが次々と明らかになり、日本の学生運動は完全に失速して行った。テレビ視聴率89.7%、日本中の目を釘付けにした「あさま山荘」の内部では、一体何が起きていたのか。彼らはなぜ、山へ入り、同志に手をかけ、豪雪の雪山を越え、あさま山荘の銃撃戦へと至ったのか。そして、「あさま山荘」の中で、最年少の赤軍兵士の少年が叫んだ言葉とはー。

「実録・連合赤軍 あさま山荘への道程」予告編

1744年、森の奥に捨てられた幼いエドガーとメリーベルは、老ハンナ・ポーに拾われて育てられるが、老ハンナとポー家の一族の人々は吸血鬼「バンパネラ」であった。11歳のときに一族の秘密を知ったエドガーは、成人後に一族に加わることを約束させられ、その代わりにメリーベルを巻き添えにしないよう彼女を遠くの町に養女に出させる。

1754、エドガーが14歳のとき、成人までに一族の手から逃れようと画策した結果、正体を村人に見破られた老ハンナは胸に杭を打たれて消滅する。しかし彼女の連れ合いで一族の最も濃い血をもつ大老(キング)ポーは、いやがるエドガーを無理やり一族に加え、エドガーは永遠に少年のままとなってしまう。

3年後、13歳になったメリーベルはバンパネラのエドガーと再会し、自ら一族に加わることを望む。それから2人は一族のポーツネル男爵とその妻シーラを養父母として100年以上の時を過ごすが、1879年、4人の正体を知った医師によりメリーベルとシーラが消滅させられ、ポーツネル男爵もその後を追って消滅してしまう。

最愛の妹を失ったエドガーは絶望と悲しみに沈む中、新たにアラン・トワイラントを一族に加え、以後2人で100年近くの時を過ごすことになる。しかし1976年、2人にも永遠の別れの時が訪れる。

一世紀の『フリダヤ・スートラ』という経典と書かれてあるが、『般若心経』のことですね。

形ある存在でありながらどこまでも透明であり、増えることも減ることもない。

このゆえに、夢幻の世界にあっては、

物はそこに存在していながらどこにも無い。

意識も、意志も、感覚も、そこに存在していながらどこにも無い。

視覚も、聴覚も、嗅覚も、味覚も、触覚もなく、

見るものも、聞くものも、味わうものも、香るものも、触れるものも無い。

世界もなく、意識も無い。

無知の闇も無く、無知の闇がなくなることも無い。

老死も無く、老死が尽きてなくなることも無い。

解脱への道のりも無く、知るものも得るものも無い。

実体として執着すべきものが何もないと分かる時、

虚妄を越えた知があらわになり、心にとらわれも無く、恐れも無くなるのだ。

虚妄を遠く離れた知によって真相を達観し、私は夢幻の世界に自らを憩わせる。

そして無限の知にいだかれて、

私は憂いを越えた世界に到達したことを悟るだろう」

この世界は実体がなく、すべて幻想である。言語や観念がつくりだした世界を実体あるものとわれわれは見なしているし、知覚世界も生物が外界を知覚するための模造や創出された絵にすぎないのだ。そこに言語の網の目がかぶされて、われわれは実体のない世界を現実のものとして暮らしている。そういう言う事ではないだろうか。

この知覚世界の確実性を、われわれは疑い得にくいわけだが、この世界の基盤である身体感覚すら、感覚という実体なきものを基盤としているので、われわれの世界というのは、じつに怪しいものではないだろうか。

もうひとつ引用したい文章。補注が『ガンダビューハ・スートラ』と成って居るが『華厳経』である。

広大無辺の世界はすなわち一点の世界であり、一点の世界はすなわち広大無辺の世界である。

一の世界は無限の世界にほかならず、無限の世界は一の世界にほかならない。

すなわち、夢幻の世界は一なる世界に含まれ、一なる世界は無限の世界に含まれている。

不浄の世界は同時に清浄の世界であり、清浄の世界は同時に不浄の世界である。

一つの毛穴の中には一切の世界があり、一切の世界の中には一つの毛穴の本質がある。

ただ一瞬の世界からすべての世界は生み出され、

それらすべては、まるで虚空のように透きとおって存在しているのだ」

これはこの世界のことをいっているように思うが、言語がなければ区切りや境界がなく、境界がないものは大であり小であるという言語の無効を説いているのだと思う。境界がなければ、すべて同じである。

いや、ただ言語のまえに知覚・物質世界の境界や輪郭、形があるわけで、そういう認識には違和感がある。この分離された物体の世界は、言語によって生み出さるのではなく、知覚によって与えらえるものではないのか。

この論証学の本も、驚くほど言語についての懐疑や不信がなくて、存在していないものを実在に見せかける言語という道具に対する警戒や不信がないのである。

言語はひとつのまやかしの世界を作りだし、それが現実にあり、地図にすぎないものを現実のものと見なす作用がある。私たちが想像したり、思い描く世界は、対象そのものではなく、描かれた像にすぎないと言う事を、往々に人は忘れてワナに嵌るのである。

言語の世界は、実在しないし、存在しないし、どこにも実体あるものとして存在しているわけではない。過去も奈落の底のようになくなる。言語と過去は、存在していないものとして共通しているのだが、それが想起や思考されたとたん、現実に存在するものとして、われわれは認識してしまう。その過ちのワナに、容易く我々は掬われてしまうのである。

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

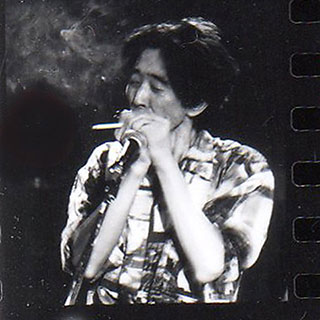

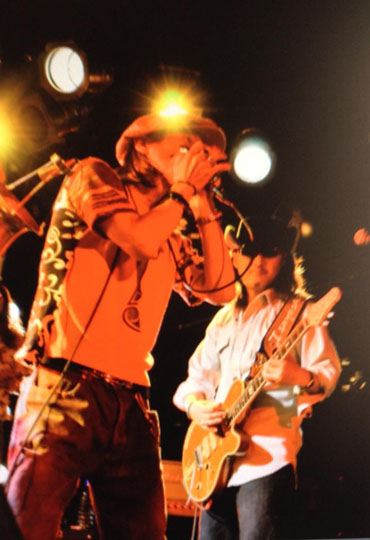

『日本のブルースハープ奏者列伝』

「妹尾隆一郎」

1949年6月17日生まれ、大阪府大阪市出身のブルースハーモニカ奏者。大学入学時に上京し、ポール・バターフィールドのハーモニカに衝撃を受けて以来、ハーモニカの道へ邁進。72年、B.B.キングの来日公演の前座に出演。74年にブルース・バンド、ウィーピング・ハープ・セノオ&ヒズ・ローラーコースターを結成。76年に初アルバム『メッシン・アラウンド』を発表。以降、ソロやバンド活動のほか、他アーティストとの共演やツアー参加、番組音楽制作、後進への指導など幅広く精力的な活動を展開し、日本におけるブルース・ハーモニカの第一人者として活躍。2017年12月に治療専念のためライヴ活動休止を発表後、12月17日に死去。68歳没。

Roller Coaster feat. 妹尾隆一郎 - A Tribute To Little Walter Jacobs (Harmonica Cover)

「西村ヒロ」

山口県出身。少年時代にギターを弾き始め、大学在学中にブルース・ハープを手にする。1984年12月から半年、シカゴでセッション活動をして腕を磨いた。タング・ブロックの名手として知られ、数々のレコーディングやライブ・サポートをこなす。また、自らのバンド、HooDoo Boozeでも精力的に活動を行っている

Conversation

「NATUKO」

東京のモッズシーン、ブルーズシーンの中に、華奢な身体に似合わずブルーズハープを吹きまくり、ディープにヴィンテージな味わいの曲を歌う女性NATSUKOがいる。彼女のブルーズハープの実力は、世界的なハーモニカメイカーであるドイツのHOHNER社公認アーチストとして認定されるほど折り紙つきであり、日本人女性のブルーズハーピストとしては、最高峰の領域にいる。

ボーカリストとしても、Blues, Jazz, Jive, New Orleans R&Bなどのヴィンテージサウンドを、思いのほかラウドに歌い上げるパフォーマンスは、一度見たら忘れられないインパクトを持っている。

彼女の存在や、その秘めたポティンシャルについては、あまり数の多くないライブで直接触れた人達を中心に、限られたゾーンの中でしか知られていない。

そのNATSUKOが、アーチストとして一歩前に進み出す為に、初めてレコーディングを行い、『Blue Stocking』と題したデビューアルバムを発売。

Blues Harp Natsuko Band-Rocket 88

「コテツ」Bluesharp奏者。

「コテツ」Bluesharp奏者。

1971年東京生まれ。17才から10ホール・ハーモニカを吹き始め、2001年、シンガーソングライター/ピアニスト、YANCYとのデュオ「コテツ&ヤンシー」でアルバム・デビュー。

現在は、ドクター・ジョン、バディ・ガイ、オーティス・ラッシュとの競演でも知られる、KOTEZ&YANCY。ムッシュかまやつ、LEYONA、鮎川誠、近藤房之助、山岸潤史などゲストを迎えたコラボレーション活動もあるブルーズ・バンド、blues.the-butcher-590213(永井ホトケ隆+沼澤尚+中條 卓+KOTEZ)。八木のぶお、KOTEZのツイン・ハーモニカによる2つのユニット、HARP MADDNESS、電気HARP MADDNESS。ベーシスト、江口弘史の提案により、KOTEZのVOCALを全面に打ち出したユニット、100%KOTEZsings。TAPスタイルの異なる、ふたりの女性ダンサーとのユニット「なまはむめろん」等をレギュラーに、ライヴ、レコーディング、CFナレーション、音楽ライターなどを幅広く活動中。

荻窪RNS七周年記念ライブ シカゴビート「コテツ」

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

引越しに備えて片付けて居たら。高校生の頃に描いた漫画がまた出てきた。探して居たら小説も出て来たが、丁度シナリオの勉強をやり出した時で、暇つぶしに書いて居たモノだろう。昔は何にでもチャレンジして居たっけ・・・・

私は4月で前期高齢者になった65歳だからだ。しかし、自分では精神年齢は40歳ぐらいだと思って居る。此の間、中学校の同級生数人と偶然にばったり会うことがあったのだが。皆んな老けていて驚いた。大体が服装がいけない。年寄り然とした、じじいの格好をしているのがいけない。私は歳だが、髪は長髪にしているしパーマを掛けて居る。服装も成るだけ洒落た格好を心がけて居る。私の頭の隅にはトラッド・ファッションと1970年代のフラワームーブメントのファッションセンスが常にある。だから、成るだけ、それに沿う様な格好を考えて居る。良いではないか。もう生きても10数年の短い命だ。それから、ジーパンは今はすべて日本産のものを購入して居る。今、海外では日本産のジーンズがもてはやされて居る。日本産のジーンズは海外で評価が高い。しかし私がお洒落な格好をしても誰からも何か笑われたりとか文句を言われたことは一度も無い。強いて言えば、私が調子が最悪に悪かった時を見ている訪問看護師から、「〇〇さんは、前は今みたいにちゃんとして居なかったんだから・・・」と言われたぐらいです。。(笑)ただ、たまに僻む奴がいるが。そう思う人に言いたい。私と同じ様な格好をして見ればいいよとね、、

ジーパンと言えば亡くなった父親が「俺だってジーパンを履いてみたいんだ」と言うので「履けばいいじゃないか」と言っても「なぁに〜が」と言っていた。親父は会社を5時に退社すると夜の12時までパチンコ屋に居た。毎日だ。毎日夜の12時半に帰って来て、母に食事を作らせて、私はリビングにあった、テレビで放送大学の「芸術論」の講義を楽しみに見ていると、人の眼の前でわざと新聞を広げて邪魔をする。そして「お前はバカか、勉強は学生時代でおしまいだ!あとは遊んで暮らすんだ!!」と怒鳴る。私は「何をバカなことを言っているんだ、学びは一生だろ!?。」とよく喧嘩になった。親父は結局タバコの煙が充満しているパチンコ屋に毎日7時間近く居て、その為に肺がんになり、最後は骨ガンに転移して、そして死んでいった。大バカ野郎だと思う、しかし自分が設立した会社を兄貴とその息子らに乗っ取られて焼けに成って居たのも確かな事だ。

私は親父の会社に入る前にバイトを幾つかした。東京出版のアルバイトは半年した。本の仕分けと取次店までの区分けだが、バイト代は10日ごとに支払われた。大体3万5千円位だった。そこから昼食代として三百円が引かれた。食堂では秋刀魚定食か、惣菜パンに牛乳だった。今はオートメーション化されて居て、機械がやって居て、かつて働いていた人たちはどうなったのだろうかと思っていたら、何とAmazonが全員を引き取って雇用したと聞いた。他に古本屋などでバイトをした。私は極力本は処分しないたちだ。どうしてもの時は町の古本屋に売りに行く。ブック・オフとかには持っていかない。あくまで町の古本屋だ。もう数年前になるが、津野海太郎氏が編集して出して居た「季刊・本とコンピューター」という月刊誌を10冊纏めて売りに行ったら6千円に成った事があった。しかし。いざ、古本屋に勤めてみると、その厳しさ、大変さが良く解ったものだ。そしてバイトと言えば、高校の頃、知り合いの同級生が自宅にやって来て。パーティーのバンドを組んでくれと切実に頼まれた。聞けば仕出し弁当屋が主催するパーティーで頼んでいたバンドが断って来たと言うので困っていると言う。あまり乗る気ではなかったが、そいつが気の毒に思い引き受けた。会場に行ってみると仕出屋の社長が居て、2時間でギャラが5万円をくれると言う。機材は揃って居た。私はとりあえず自分を含めたギター3人とベース、キーボード、ドラムを引き連れて演奏を始めた。レーナード・スキナードの曲から、レッド・ツェッペリン、ディープ・パープルの曲を演奏した。しかし反応がイマイチだった。その内、カラオケ・タイムになり、女の子が松田聖子やらピンク・レディーの曲を歌うと言い出した。ギター3人でなんとかバックをこなして居たが、嫌気が差したギターが1人とベースがもう帰ると言って居なくなった。何気なく、ふと会場に居る男たちを見てみると、リーゼント・スタイルが殆んどだと言う事に気が付いた。だからロックン・ロールをやれば良いかも知れないと思い。ギターをベースに持ち替えて、クリフ・リチャード。ファッツ・ドミノ。リトル・リチャード。チャック・ベリーの曲を立て続けに演奏した。ギターもキーボードも合わせて乗ってやった。そうしたらみんな雄叫びを上げて、踊り狂い始めた。中にはビールを私の頭から掛ける者も出て来た。散々な目にあったが、主催者の仕出し弁当屋は大喜びだった。おかげで友人の面目も立ったし、金も貰えた。そんな事があった。即席編成のバンドではあったが、良くやったと思う。。。

【OBK】エンニオ・モリコーネ楽団 - 『ガンマンの祈り』

「聖書とガンマン.....。」

>レオーネ監督が教会の廃墟(はいきょ)に集まる悪党たちを、レオナルド・ダビンチの「最後の晩餐(ばんさん)」のようなルネサンスの宗教画に似せて撮って居る事だ。悪党の親分、インディオとその12人の子分は、教会の中央に、まるでイエスとその12人の弟子のように配置されていて、3人ごとのグループに分けられている。病的なまでの殺し屋、インディオはいわば反イエスで、まるでイエスが説教をする時のように、彼の子分に話しているが、それはありがたいキリスト教の教えではなく、次の犯罪についてである。すると彼らの元に、賞金稼ぎのイーストウッドがやってきて、悪党の仲間のようにふるまっているが、実際は「最後の晩餐」におけるユダ(裏切り者)である。

黒澤が日本の道徳規範の中心にある「忠誠心」を覆したのだとしたら、レオーネはヨーロッパ・カトリックの「権威」をひっくり返したと言えるだろう。ヨーロッパ文化における究極の悪党であるユダがレオーネの天使のようなヒーローに、そしてイエスとその使徒は悪役に変えられた。

イタリアはその子宮に「バチカン」というカトリック総本山を宿す、大キリスト教国です。マカロニ・ウェスタンと言うジャンルが「血と硝煙と殺戮」と言うキーワードで語られても、そこには「イタリア人」ならではの目線が間違いなく存在して居ます。

マカロニ・ブームの先鞭をつけた「荒野の用心棒」でセルジオ・レオーネは、神話の英雄像をガンマンに重ね、その英雄が「マリアと幼子イエス」を連想させる、囚われの母子を救出するエピソードを描いた。

多くがクリスチャンではない日本人は、マカロニ・ウェスタンの中にキリスト教のイメージを重ねる事に抵抗を覚えるかも知れないが、実は意外と重要な要素なのですよね。なぜなら、西部開拓精神が判らないイタリア人が、この模倣のジャンルに手を染めようとした時に「では、自分たちがこの物語に託すべきものは」何かと言う事は、考えなかった訳が無いのです。

マカロニ・ウェスタンの主人公たちはドラマの中盤で、皆、例外なく敵に捕まり、手酷いリンチに遭う。これは「受難」のイメージに他ならず、そして 中でもレオーネやらコルブッチの作品には「異端」や「受難者」のイメージが特に強くつきまとう(キリストもローマ帝国から異端と見なされ、受難の途をたどり処刑された)。

コルブッチの初期の作品「ミネソタ無頼」は視力を失ってゆくガンマンの話。また「さすらいのガンマン」は、妻を殺されたインディアンが白人に復讐する話 ― 共にキーワードは「受難者」「異端者」です。

服部弘一郎氏の「シネマの宗教美学」によると、もう一人のセルジオ・・・・・・・、セルジオ・コルブッチの『続 荒野の用心棒』と「殺しが静かにやって来る」は、主人公のガンマンとキリストのイメージが、スティグマ(聖痕)によって重なると言う。残念ながら短いコラムの紹介文だったので、もうちょっと細かく分析すると ―

『続 荒野の用心棒』はコルブッチがこだわった受難と言うテーマの中でも「両手を潰される」と言う、キリスト磔刑のイメージが強く投影されて居る。もちろん、ジャンゴはキリストの様な聖人君主などではなく、それどころか欲にまみれ、仲間さえ裏切る一匹狼のアウトローである。しかし、映画のクライマックスではヒロインの娼婦マリア(!)が、ジャンゴの原罪を背負った身代わりのように、死んでゆく。そして、ジャクソン一味に両手をつぶされたジャンゴは「十字架」で銃を支え見事に敵をなぎ倒し、最後、銃と十字架と背後に残し「丘」を上ってゆく ― それは「俗」から「聖」への昇華=キリストの死と復活を暗示させるようなラストシーン、なのです。

また、白銀の世界をバックに展開する異色作「殺しが静かにやって来る」では、声帯を切られた主人公のガンマン(これは沈黙の誓いをたてた修道僧のようだ)がラストで、右手を焼かれ、左手を撃ち抜かれた挙句、殺されてしまうと言う衝撃的な展開を見せる。コルブッチがこの作品のラストに託したメッセージは何だったのか ― 前述の服部氏は「神の死」と解釈するが、その後、ルチオ・フルチ監督が「荒野の処刑」という映画の中で、この舞台の再来のような雪の町で、救世主の誕生を思わせるラストシーンを描いて居る。

こうして、「キリスト」のイメージはマカロニ・ウェスタンの中で、人知れず、幾度となく死と再生・輪廻転生をくり返して行くのです・・・。

イタリア製西部劇は、勝手、映画評論家からは完全に黙殺されたジャンルだった。「マカロニは食い飽きた。久々に本場のステーキが食べたい」とかおっしゃった先生も居たと思うが、そうした人たちの中の何人が、埃にまみれたアウトローの姿に身をやつした聖者の存在に気付いたであろうか?

レオーネもコルブッチもアウトローに聖者を見出したのです、、、

そして、アメリカとヨーロッパ(特にイタリア)とは宗教の捉え方が違うのでは無いでしょうか・・・・・・・。人の命が金になった(賞金稼ぎ)と言う、、西部開拓時代。確かに教会も儘ならぬ、有様だったでしょう。確かに敬虔なクリスチャンは居たでしょうけど、大抵は拳銃が支配する世界でした....。

私が言いたかった事は、イタリア人が西部劇を作るに当たってのモチベーションの問題です・・・・・・・・。彼らは西部開拓時代から南北戦争までを舞台にイタリア人のアイデンティティーを、黒澤明の時代劇(用心棒)を元に作り上げました。勿論アメリカの西部劇「シェーン」の様に風来坊のガンマンが敬虔なクリスチャンの家庭に厄介になって、食事を食べる時に皆んなで祈りを捧げると言う描写は勿論あります。でもイタリア人はキリスト教と言ったらバチカンを有する宗教国家です。だからアメリカ人が表ツラでキリストを敬い、陰で殺しをすると言うアンビバレントな状態はよく理解出来なかった。

それ故に、ガンマンやら風来坊は「異端」や「受難者」のイメージが特に強くつきまとう設定にしたのだと思いますよ。。。

マカロニではありませんが。アメリカの西部劇でジョン・フォードの晩年のマカロニが登場する少し前の1962年の西部劇で、、「リバティー・バランスを撃った男」と言う作品があります。此の映画は一人の美しい女性を巡るガンマンと学校の教師との駆け引きを描いて居ますが、、主人公(ジェームス・スチュアート)は、確か学校の先生でありながら教会の牧師でもあったと思います。

そして学がない風来坊のガンマン(ジョン・ウエイン)は最後に女性を悩ませて居た、悪党を射殺して、その手柄を教師に譲って死んでゆきます。此の映画はアメリカの西部劇の中では名作とされて居て。私も大好きな映画ですよ・・・・・・・・・。

決してアメリカの西部劇が宗教を疎かにして居た訳では無いのですが、、先の文で書いた様に、レオーネの「荒野の用心棒」では主人公のガンマンが「マリアと幼子イエス」を連想させる、囚われの母子を救出するエピソードを描いたり。またコルブッチの「続・荒野の用心棒/ジャンゴ」では娼婦とガンマンを聖母マリアとキリストに見立てました。娼婦の名は”マリア”でした。それらの事が、西洋の宗教の構造と制限、そして如何にその宗教が過ちを犯しやすい人々を審判するものかと言う事を、再構築した。のでは無いでしょうか・・・。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Billy Branch & The Sons of Blues / Son Of Juke ~ That's All Right (2002)

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

「ジャニー・ギターJohnny Guitar」ペギー・リー、Peggy Lee

砂塵に血を吐け Mille Dollari sul nero

ガンクレイジー El Precio de un Hombre

地獄から来たプロガンマン 7 Dollari sul Rosso

EGO-WRAPPIN' Midnight Dejavu~色彩のブルース~

EGO-WRAPPIN'『くちばしにチェリー』

異邦人 EGO-WRAPPIN'

EGO-WRAPPIN'『サイコアナルシス』