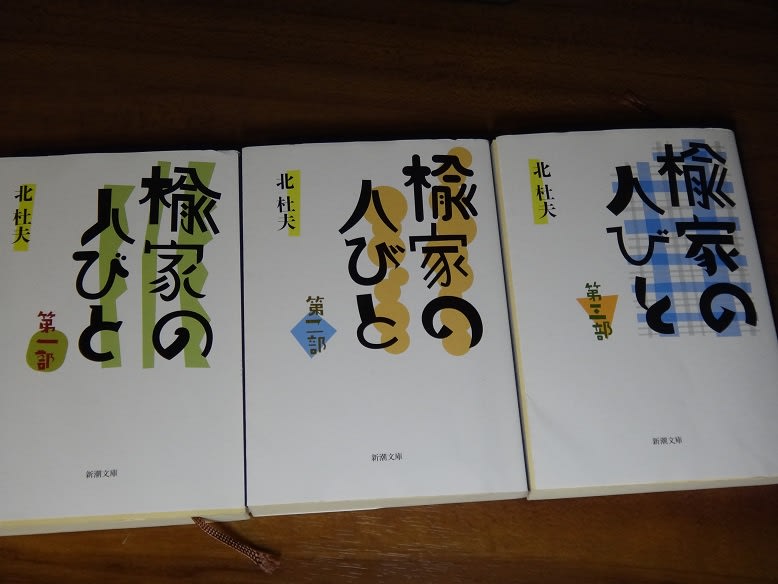

明治時代から昭和の終戦まで、楡家の人びとの生活を描く。

戦争の始めから終わりまで、と言った方がいいかもしれません。

主人公は、楡家の人びとですが、時間、時代、あるいは人々の意識の流れと言った方がいいかもしれません。

この本もまた劇作家の平田オリザさんが毎日新聞で紹介した読書日記で知り、読みたくなった。

楡基一郎は、山形から出て、東京の青山に精神病院を建て、院長として君臨している。

精神科ではなく脳病科と称し、耳の穴から脳を診て、「ああ、確かに腐ってる。私が考案したこの薬を飲んでみたまえ。たちまちに治るから。何といっても私はオーソリティだらかね」なんか言ってえばっている。

楡基一郎という名も自分で作った。髭を伸ばし、ひねり上げている。ラジウム風呂にいつも浸かっている。その効果も怪しい。

それでも、基一郎を慕う人々は次々に集まって、楡脳病科病院は大きく発展していた。

娘が三人に、息子が二人。長女龍子の子供が三人。それぞれに実在の人物がいて、一番下の孫、楡周二が作者の北杜夫ということになる。

ちなみに、北杜夫のお兄さんが斎藤茂太。二人のお父さん(楡徹吉)は、斎藤茂吉。

時間が主人公であるとはいえ、視点は楡家の人びとを通じて。

ロシアと中国に戦争で勝ってしまったあの明治の誇大妄想的な自己愛過剰も。

連合国軍と戦争に入らざるを得なくなっていく言論統制された時代も。

まさに戦場の激闘も。

戦後の食糧難と、生きている意味を失った喪失感も。

病院に住み着いた人々も個性豊か。新聞を朗読するビリケンさん。飯炊きの伊助。子育てを任されていた下田のばあや。

楡家の三女、桃子も印象深い。下膨れした愛嬌のある顔。映画好きで、美形でないことから楡家を恨んでいた。わかってくれるのは、下田のばあやと、ひいきの文房具屋、青雲堂の御夫婦。

次男の米国(よねぐに)も強迫観念を持っており、医師にならず、病院の敷地内で農業に明け暮れる。熊五郎という、これも医師になれなかった元書生とともに。

本当に、優れた時代の記録。戦争から、戦争の終わりまで。その時間に生きていた人々の今が活写されている。

読み終えて思うのは、その時間、経験があったからこそ今があるということ。

私たちは、楡家の人びとの後に生きている、という事実。

ふつうの人びと。ふつうの人びとの過去、今、そしてこれから。

ふつうだからこそ、時代に巻き込まれる。戦場の事実を知らされず、天皇を神だと思い込み、日本は負けるはずがないと信じている。

それが過ちだったと、時間が教えてくれた。だから今の憲法がある。主権は、ふつうの人びとの手に渡された。

失敗するのが人間。学ぶことができるのも人間。

こんなにすごい本が、本屋の片隅にある。

確かに今、読むべき小説でしょう。次の一歩の根拠として。

北杜夫著/新潮文庫/2011