私が花巻に行きたかったのは、そこが宮沢賢治の故郷だからでした。

大宮から東北新幹線に乗って、よく降りる仙台でもなく一関でもなく、新花巻まで北上して初めて下車。胸がどきどきしていました。

改札口を出ると、左に売店、右に食堂。右奥にコインロッカーとお手洗い。正面奥に観光案内所と、大谷翔平選手をはじめとした花巻ゆかりの野球選手たちのグローブやスパイク、ユニフォームなどの展示コーナーがありました。ロッカーに荷物を預け、まずは野球選手たちの備品を眺める。大谷選手のスパイクのデカさに驚きました。

で、観光案内所で、宮沢賢治の記念館に行きたいのですが、と相談すると、係の人は親切に地図とバス・電車の時刻表を手渡し教えてくれました。

記念館にはバスで行けるのですが、本数は少ない。ちょうどいいバスがなかったので帽子を被り、歩いていくことに。

歩いて20分弱。入り口が右手に見えました。ちょっとした山道のように、屋根付きで木製の階段が伸びている。交通整理のお姉さんに「ここを登るんですね?」と言うと、白い歯をこぼして「はい」と笑顔。登りました。367段。その通路に左下に、一段ずつひらがなが。なんだろうと思って読み始めると、それは「雨にも負けず」なのでした。

記念館に行くまでの道にも、地元の子供達の描いた賢治の作品の一場面(「よだかの星」や「どんぐりと山猫」)が描かれていて飽きさせません。

たどり着いた見晴台での一枚がこちらです。

左奥に見える山が早池峰山です。

見晴台で涼んで、息を整え、歩き始めると左手に山猫軒が。

こちらは記念館に行った後お邪魔しました。

「どなたもどうかお入りください。決して遠慮はありません」が効いています。

レストランと土産物屋です。カツカレーにりんごアイスとコーヒーをいただき、いくつかお土産も買いました。

腹を空かせた山猫はいなかったようです(自分のことか?)。

記念館の左手前にあるのが、冒頭の「よだかの星彫刻碑」です。賢治の作品の中で、おそらく「よだかの星」が一番好きなので。

そしていよいよ記念館。入り口右手にいるのがこちらです。

猫の事務所ですね。

玄関を入ると、正面がカフェで右に券売所と入り口、左が土産物。チケットを買って、中へ。

会場は「科学」「芸術」「宇宙」「宗教」「農」「宮沢賢治のフィールド」と分かれていますが仕切りのないワンフロアでした。分け隔てることのなかった賢治らしい作りをイメージしたのでしょうか。

盛りだくさんでした。

実物を見るとやはりお会いしている感じが増します。

チェロもあった。妹のトシのバイオリンも。顕微鏡も、名刺も。

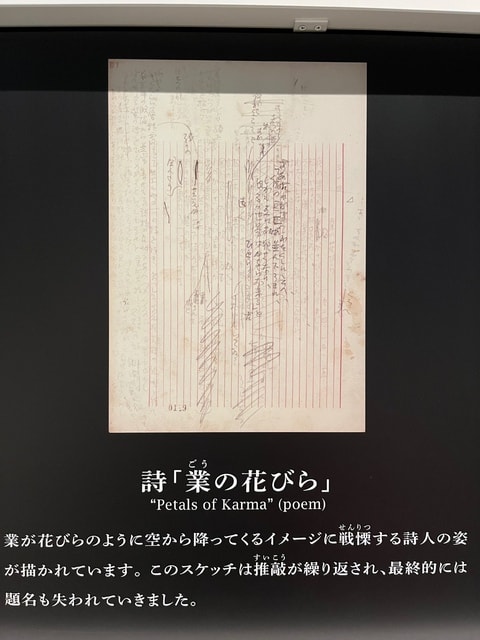

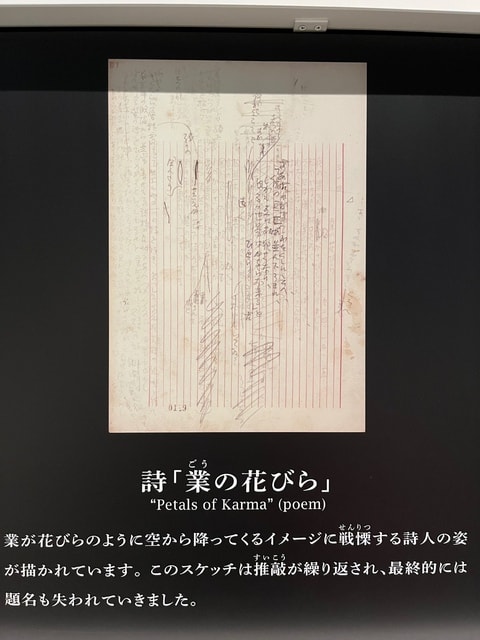

一番引かれたのは原稿でした。

これは「業の花びら」という題。このように黒字に白枠の棚に展示物がぎっしり詰まっています。賢治の細胞をのぞくかのように。

「銀河鉄道の夜」もある。「永訣の朝」もある。その二つは複製が販売されていたので買いました。原稿を買うなんて初めて。

で、「業の花びら」ですが、何度も何度も書き直しています。原稿を見るとよくわかります。後の一つの言葉と結びついて。

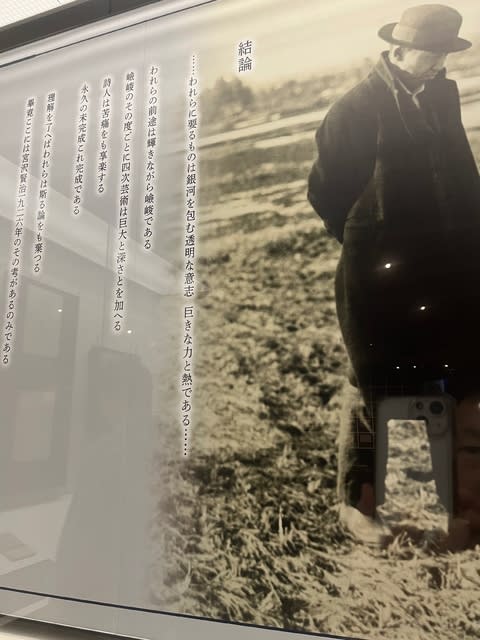

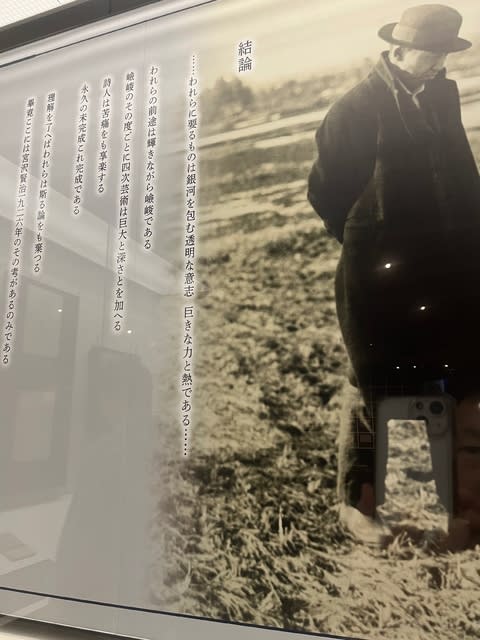

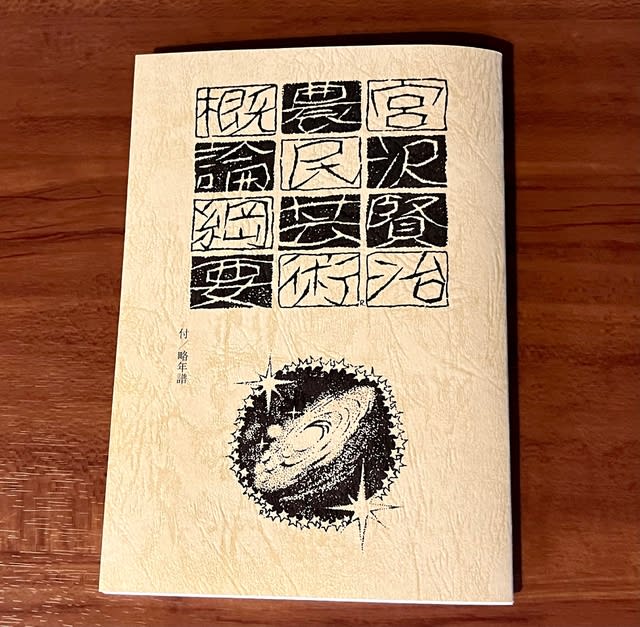

この写真に載っている言葉は「農民芸術概論綱要」の「結論」部分。

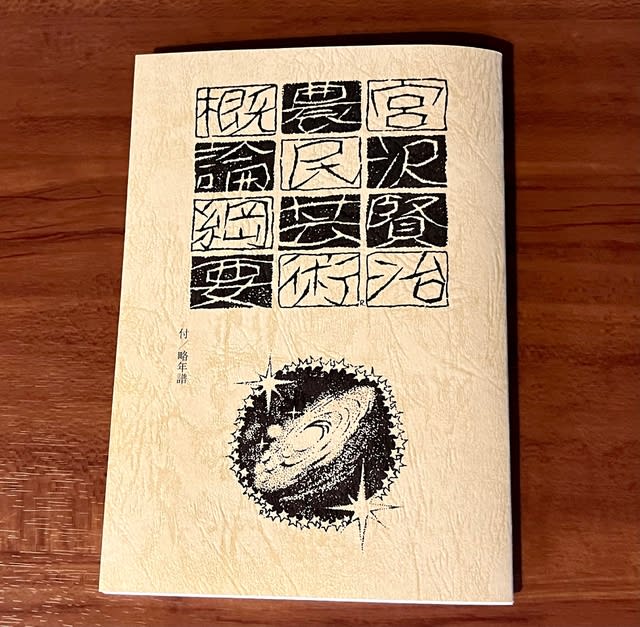

「農民芸術概論綱要」は、賢治が30歳のとき書いたもの。

盛岡高農の研究生を経て、花巻農学校の教諭になったのが25歳、それから5年後の3月に教職を辞している。なのでこれからの指針であり、賢治の考えでもありました。

序論には有名な「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」の一文があります。

農民芸術の興隆、本質、分野、主義、製作、産者、批評、綜合ときて、結論に、賢治の愛されている理由を発見しました。

「永久の未完成これ完成である」

「農民芸術概論綱要」何度読んだでしょうか。他にも、すばらしいとしか言いようのない箇所がたくさんあります。

ただ、「永久の未完成これ完成である」に、収斂していく感じです。これか、これだったのかというような。

原稿を見ればわかるように、どんどん変わっていっています。そう、作品は変化していく。

「永久の未完成」であるからこそ、小学生たちでさえ、賢治の作品に触発されて独自の世界をまだ小さい胸の中に作ることができる。

しかもただの未完成ではない。「永久の未完成」

土がどんどん生まれ変わっていくように。人がどんどん生まれ変わっていくように。

「綜合」にはこんな文もあります。

「まずもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばろう

しかもわれらは各々感じ 各別各異に生きている」

「無方の空」

こんな表現見たことなかった。あちらでもこちらでもない、方向などない、無方。

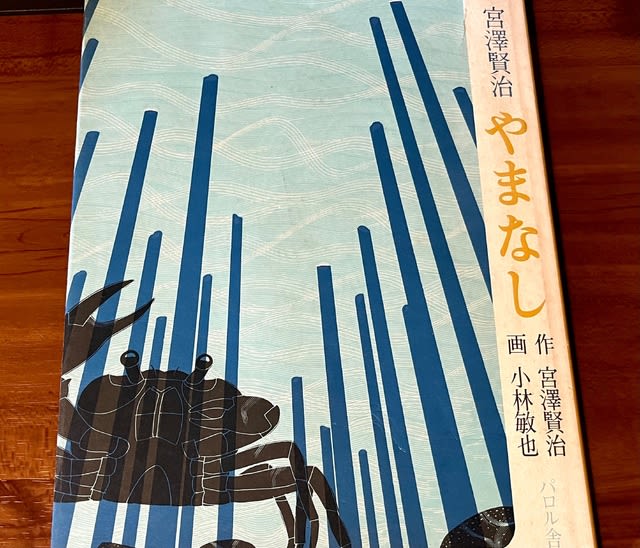

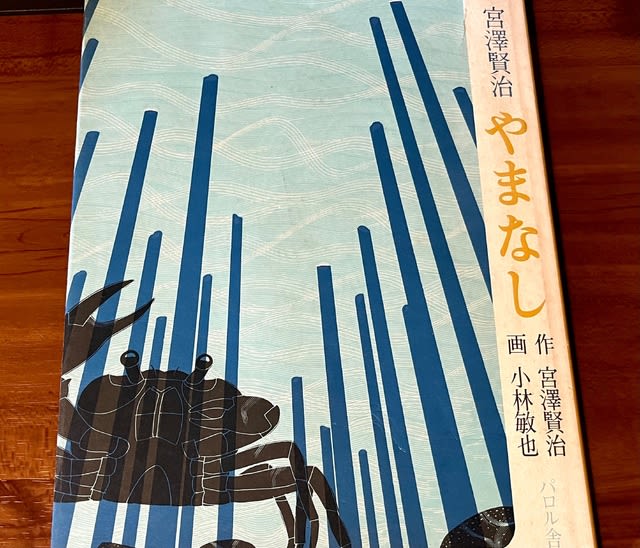

この絵本は、昨年の秋、仙台の金港堂本店(4月30日に閉店されました)で行われていた古本市で買ったもの。

「やまなし」 クラムボンがかぷかぷ笑うあれです。

思えば賢治との出会いはこの「やまなし」が最初でした。

小学校の3、4年でしたでしょうか。教科書に載っていました。

なぜ覚えているかと言えば、登校中に友達と「クラムボンってなんだろね?」と話し合った記憶があるからです。

答えは出ませんでした。正解という完成形はないのでした。

今日読んで思ったのは、「クラムボン」は、カニから見た人のことなのではないかと。

クラムボン(人)は、カニから見ればかぷかぷ笑うし殺される(津波や戦争や疫病や飢饉などで)。なぜ笑ったり殺されたりするのかはわからない。

カニにとっては大きな魚が泳ぎ、その魚を一瞬にして鳥がさらう。カニたちはおびえる。カニたちは死を見てしまった。

そこに父さんカニが来て、鳥はカワセミで、うちらとは関わりないので大丈夫と安心させる。それが5月のこと。

12月になって、カニの兄弟は大きくなり、吹き出す泡の大きさを競っている。そこにトプンと落ちたものがあった。カニ兄弟はまた鳥だと思って怖がる。

父さんガニが落ちたものをよく見ると、それはやまなしだった。熟してとてもいい香り。カニ親子は流れるやまなしを追っていく。

やまなしは枝に引っかかって止まった。そのやまなしの上に月光の虹がもかもか集まっている。

「おいしそうだね」と言う子カニに、父さんカニは「2日すればひとりでに落ちておいしい酒になるから待とう」と教えて家に帰っていく。

中身をどう受け止めてもいいのです。この絵本もまた一つの農民芸術。

言葉だけの表現にこれほど想像力を刺激される。

農民芸術の「製作」にはこんな文もあります。

「無意識即から溢れるものでなければ多く無力か詐偽である

髪を長くしコーヒーを呑み空虚に待てる顔つきを見よ

なべての悩みをたきぎと燃やし なべての心を心とせよ」

「無意識から」ではなく「無意識即から」。この言葉の正しさに感嘆します。「即」は近くという意味でしょうか。できるだけ近く、という謙虚な言葉遣い。

さらに「髪を長くし」って、そこまでかと思いますが、父さんカニのような「まあ待て待て」という成熟を待つ姿勢の大事さもよく伝わってきます。

「なべての悩みをたきぎと燃やし」

賢治が「業」や「修羅」とまで自分に言わざるを得ないのは、今でいうところの性的マイノリティーであったからと言われています。が、本当のところはわかりません。ただ人一倍悩み苦しんでいて、その苦しみを享受し、作品に昇華するエネルギーに変えていたのは確かだと思います。

花巻駅の夕焼け。そんな賢治が生きて歩いていた花巻に行けて、歩けて、走れて、本当によかった。

やっとたどり着いたという感慨があります。

小学生のとき、おそらく人生初めての文学の体験を私は賢治で味わっていた。

夏休みは宮城の気仙沼に遊びに行きました。そのとき、一関から大船度線に乗って行くのですが、途中観光名所の猊鼻渓の手前に陸中松川駅があります。そこをよく通っていたわけですが、そこにも賢治はいました。教師を辞した後、東北砕石工場技師として働いていました。この事実も初めて知りました。

賢治は37歳で結核のため亡くなってしまうのですが、最期まで農民たちの肥料相談を受けていたそうです。

土壌を作る人だったんだなと思いました。私も、知らず知らず立っていたその土壌を。

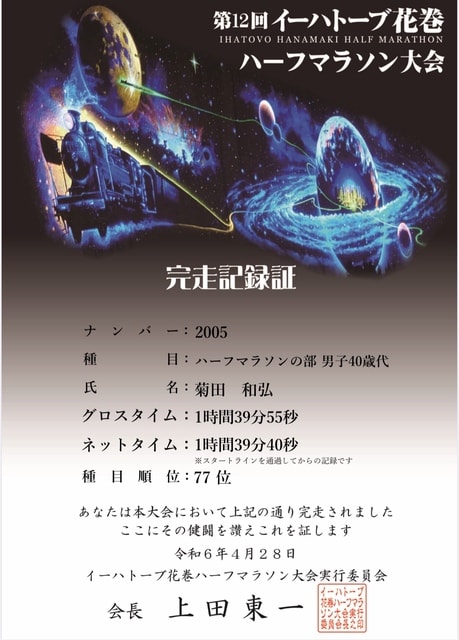

花巻駅のすぐ近くにこの壁画があります。「未来都市銀河地球鉄道」と言います。花巻の名所の一つで、完走証のデザインにもなっています。

これは「銀河鉄道の夜」に出てくる「白鳥の駅」。バス停の一つで、ここから歩いてすぐイギリス海岸があります。

写真左手前に白い泥岩があり、イギリスのドーバー海峡に似ていると賢治が言ったことから。今は水量が増えて見えませんが、賢治の命日である9月21日に、ダムの水量を調整するなどして川の水位を下げる試みをしているそうです。

かつては生徒たちを連れて、賢治は胡桃の化石を拾ったりしていました。

記念館のある胡四王山も賢治がよく登った山で、またそば屋の老舗である「やぶ屋」もよく通った店。そこにはマラソン後、食べに行きました。

そんなふうに、賢治が今でもそこかしこに息づいている花巻。生家は空襲で消失しましたが、同じ場所に今でも宮沢さんは建て替えられた家に住んでいます。そのご家族の方が営んでいる林風舎にも行きました。「デクノボーこけし」など買いました。少しの雑談も楽しく、ピアノ生演奏もすばらしかった。

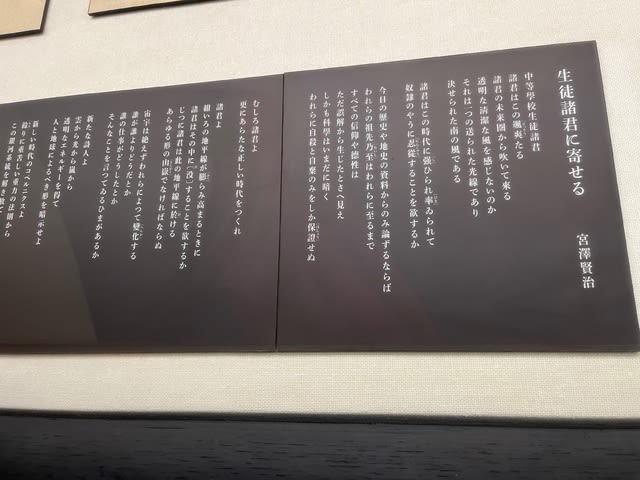

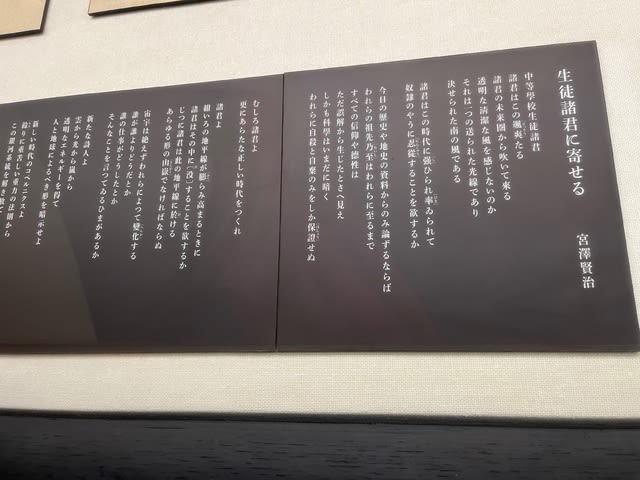

「生徒諸君に寄せる」にあるように、私もまた「諸君の未来圏から吹いて来る透明な清潔な風」を感じたわけです。

「新しい時代のコペルニクスよ

余りに重苦しい重力の法則から

この銀河系統を解き放て」

まだまだ余韻が続きそうです。

それほど私には大きな旅でした。

大宮から東北新幹線に乗って、よく降りる仙台でもなく一関でもなく、新花巻まで北上して初めて下車。胸がどきどきしていました。

改札口を出ると、左に売店、右に食堂。右奥にコインロッカーとお手洗い。正面奥に観光案内所と、大谷翔平選手をはじめとした花巻ゆかりの野球選手たちのグローブやスパイク、ユニフォームなどの展示コーナーがありました。ロッカーに荷物を預け、まずは野球選手たちの備品を眺める。大谷選手のスパイクのデカさに驚きました。

で、観光案内所で、宮沢賢治の記念館に行きたいのですが、と相談すると、係の人は親切に地図とバス・電車の時刻表を手渡し教えてくれました。

記念館にはバスで行けるのですが、本数は少ない。ちょうどいいバスがなかったので帽子を被り、歩いていくことに。

歩いて20分弱。入り口が右手に見えました。ちょっとした山道のように、屋根付きで木製の階段が伸びている。交通整理のお姉さんに「ここを登るんですね?」と言うと、白い歯をこぼして「はい」と笑顔。登りました。367段。その通路に左下に、一段ずつひらがなが。なんだろうと思って読み始めると、それは「雨にも負けず」なのでした。

記念館に行くまでの道にも、地元の子供達の描いた賢治の作品の一場面(「よだかの星」や「どんぐりと山猫」)が描かれていて飽きさせません。

たどり着いた見晴台での一枚がこちらです。

左奥に見える山が早池峰山です。

見晴台で涼んで、息を整え、歩き始めると左手に山猫軒が。

こちらは記念館に行った後お邪魔しました。

「どなたもどうかお入りください。決して遠慮はありません」が効いています。

レストランと土産物屋です。カツカレーにりんごアイスとコーヒーをいただき、いくつかお土産も買いました。

腹を空かせた山猫はいなかったようです(自分のことか?)。

記念館の左手前にあるのが、冒頭の「よだかの星彫刻碑」です。賢治の作品の中で、おそらく「よだかの星」が一番好きなので。

そしていよいよ記念館。入り口右手にいるのがこちらです。

猫の事務所ですね。

玄関を入ると、正面がカフェで右に券売所と入り口、左が土産物。チケットを買って、中へ。

会場は「科学」「芸術」「宇宙」「宗教」「農」「宮沢賢治のフィールド」と分かれていますが仕切りのないワンフロアでした。分け隔てることのなかった賢治らしい作りをイメージしたのでしょうか。

盛りだくさんでした。

実物を見るとやはりお会いしている感じが増します。

チェロもあった。妹のトシのバイオリンも。顕微鏡も、名刺も。

一番引かれたのは原稿でした。

これは「業の花びら」という題。このように黒字に白枠の棚に展示物がぎっしり詰まっています。賢治の細胞をのぞくかのように。

「銀河鉄道の夜」もある。「永訣の朝」もある。その二つは複製が販売されていたので買いました。原稿を買うなんて初めて。

で、「業の花びら」ですが、何度も何度も書き直しています。原稿を見るとよくわかります。後の一つの言葉と結びついて。

この写真に載っている言葉は「農民芸術概論綱要」の「結論」部分。

「農民芸術概論綱要」は、賢治が30歳のとき書いたもの。

盛岡高農の研究生を経て、花巻農学校の教諭になったのが25歳、それから5年後の3月に教職を辞している。なのでこれからの指針であり、賢治の考えでもありました。

序論には有名な「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」の一文があります。

農民芸術の興隆、本質、分野、主義、製作、産者、批評、綜合ときて、結論に、賢治の愛されている理由を発見しました。

「永久の未完成これ完成である」

「農民芸術概論綱要」何度読んだでしょうか。他にも、すばらしいとしか言いようのない箇所がたくさんあります。

ただ、「永久の未完成これ完成である」に、収斂していく感じです。これか、これだったのかというような。

原稿を見ればわかるように、どんどん変わっていっています。そう、作品は変化していく。

「永久の未完成」であるからこそ、小学生たちでさえ、賢治の作品に触発されて独自の世界をまだ小さい胸の中に作ることができる。

しかもただの未完成ではない。「永久の未完成」

土がどんどん生まれ変わっていくように。人がどんどん生まれ変わっていくように。

「綜合」にはこんな文もあります。

「まずもろともにかがやく宇宙の微塵となりて無方の空にちらばろう

しかもわれらは各々感じ 各別各異に生きている」

「無方の空」

こんな表現見たことなかった。あちらでもこちらでもない、方向などない、無方。

この絵本は、昨年の秋、仙台の金港堂本店(4月30日に閉店されました)で行われていた古本市で買ったもの。

「やまなし」 クラムボンがかぷかぷ笑うあれです。

思えば賢治との出会いはこの「やまなし」が最初でした。

小学校の3、4年でしたでしょうか。教科書に載っていました。

なぜ覚えているかと言えば、登校中に友達と「クラムボンってなんだろね?」と話し合った記憶があるからです。

答えは出ませんでした。正解という完成形はないのでした。

今日読んで思ったのは、「クラムボン」は、カニから見た人のことなのではないかと。

クラムボン(人)は、カニから見ればかぷかぷ笑うし殺される(津波や戦争や疫病や飢饉などで)。なぜ笑ったり殺されたりするのかはわからない。

カニにとっては大きな魚が泳ぎ、その魚を一瞬にして鳥がさらう。カニたちはおびえる。カニたちは死を見てしまった。

そこに父さんカニが来て、鳥はカワセミで、うちらとは関わりないので大丈夫と安心させる。それが5月のこと。

12月になって、カニの兄弟は大きくなり、吹き出す泡の大きさを競っている。そこにトプンと落ちたものがあった。カニ兄弟はまた鳥だと思って怖がる。

父さんガニが落ちたものをよく見ると、それはやまなしだった。熟してとてもいい香り。カニ親子は流れるやまなしを追っていく。

やまなしは枝に引っかかって止まった。そのやまなしの上に月光の虹がもかもか集まっている。

「おいしそうだね」と言う子カニに、父さんカニは「2日すればひとりでに落ちておいしい酒になるから待とう」と教えて家に帰っていく。

中身をどう受け止めてもいいのです。この絵本もまた一つの農民芸術。

言葉だけの表現にこれほど想像力を刺激される。

農民芸術の「製作」にはこんな文もあります。

「無意識即から溢れるものでなければ多く無力か詐偽である

髪を長くしコーヒーを呑み空虚に待てる顔つきを見よ

なべての悩みをたきぎと燃やし なべての心を心とせよ」

「無意識から」ではなく「無意識即から」。この言葉の正しさに感嘆します。「即」は近くという意味でしょうか。できるだけ近く、という謙虚な言葉遣い。

さらに「髪を長くし」って、そこまでかと思いますが、父さんカニのような「まあ待て待て」という成熟を待つ姿勢の大事さもよく伝わってきます。

「なべての悩みをたきぎと燃やし」

賢治が「業」や「修羅」とまで自分に言わざるを得ないのは、今でいうところの性的マイノリティーであったからと言われています。が、本当のところはわかりません。ただ人一倍悩み苦しんでいて、その苦しみを享受し、作品に昇華するエネルギーに変えていたのは確かだと思います。

花巻駅の夕焼け。そんな賢治が生きて歩いていた花巻に行けて、歩けて、走れて、本当によかった。

やっとたどり着いたという感慨があります。

小学生のとき、おそらく人生初めての文学の体験を私は賢治で味わっていた。

夏休みは宮城の気仙沼に遊びに行きました。そのとき、一関から大船度線に乗って行くのですが、途中観光名所の猊鼻渓の手前に陸中松川駅があります。そこをよく通っていたわけですが、そこにも賢治はいました。教師を辞した後、東北砕石工場技師として働いていました。この事実も初めて知りました。

賢治は37歳で結核のため亡くなってしまうのですが、最期まで農民たちの肥料相談を受けていたそうです。

土壌を作る人だったんだなと思いました。私も、知らず知らず立っていたその土壌を。

花巻駅のすぐ近くにこの壁画があります。「未来都市銀河地球鉄道」と言います。花巻の名所の一つで、完走証のデザインにもなっています。

これは「銀河鉄道の夜」に出てくる「白鳥の駅」。バス停の一つで、ここから歩いてすぐイギリス海岸があります。

写真左手前に白い泥岩があり、イギリスのドーバー海峡に似ていると賢治が言ったことから。今は水量が増えて見えませんが、賢治の命日である9月21日に、ダムの水量を調整するなどして川の水位を下げる試みをしているそうです。

かつては生徒たちを連れて、賢治は胡桃の化石を拾ったりしていました。

記念館のある胡四王山も賢治がよく登った山で、またそば屋の老舗である「やぶ屋」もよく通った店。そこにはマラソン後、食べに行きました。

そんなふうに、賢治が今でもそこかしこに息づいている花巻。生家は空襲で消失しましたが、同じ場所に今でも宮沢さんは建て替えられた家に住んでいます。そのご家族の方が営んでいる林風舎にも行きました。「デクノボーこけし」など買いました。少しの雑談も楽しく、ピアノ生演奏もすばらしかった。

「生徒諸君に寄せる」にあるように、私もまた「諸君の未来圏から吹いて来る透明な清潔な風」を感じたわけです。

「新しい時代のコペルニクスよ

余りに重苦しい重力の法則から

この銀河系統を解き放て」

まだまだ余韻が続きそうです。

それほど私には大きな旅でした。