この写真は、2022年11月7日、宮城県気仙沼市の大島にある亀山山頂から撮ったものです。

今年も3.11が来ました。もう13年になりますが、あの日は昨日のことのようです。

その日を意識し始めると、変に肩に力が入って、鼓動も早くなる。落ち着かなくなって、書きたくなります。

様々なことを思い出します。

現地に行って撮った写真も見返していました。

この写真の左手前の砂浜は田中浜、その上は小田の浜、田中浜の右側にある湾が浦の浜です。

田中浜から上陸した津波は、坂を乗り越え、浦の浜からの津波と合流したそうです。

浦の浜近くで料理屋を営んでいた私のおじさんは、間一髪で津波から逃げることができました。

お店の片付けをしていたと言います。

山に逃げていた人に声をかけられて、助かりました。

しかし、災難はそれだけに止まりませんでした。

気仙沼湾が燃え、亀山にも火がついてしまいました。

写真で言うと、手前から奥へ、火は移動していきました。

田中浜と浦の浜をつなぐ道、ここを越えさせてはならんと、住民は総出で火消しに追われました。

協力のかいあって、火は消し止められました。

多くの木々(特に松)は、無惨にも燃えてしまいましたが。

写真を撮った時点で、それから11年経っていますので、火事の傷跡はだいぶ目立たなくなってはいます。

13年前、私はまだ走っていませんでした。

あの大震災が、私に「走るスイッチ」を押したとしか思えません。

あるいは、走り始めたのはその年のお盆すぎからなので、走りたくても走れなかった誰かが、私に入ったのかも、と、半ば本気で思ったりもしています。

走ることによって、東北の各地だけでなく、熊本や高知にも行けた。

私と共にしている誰かと、見たかった景色を見に行くようになった。

そして書くことで、語ることで、まだ見ぬ誰かにも伝えていくことができます。

大袈裟ではなくて、3.11によって、私は生まれ変わりました。

だから私にとって、3.11は特別な日であり続けます。

心理的誕生日と言えばいいでしょうか。ランナーとしての誕生日でもあります。もしかしたら小説家としての誕生日かもしれません。

でも、めでたくはない。22,222人、亡くなっているのですから。

福島では、ふるさとを奪われたままの人たちも数多くいらっしゃいます。

この現実があまりにも重くて、私は進化せざるを得なかった、と言うのが正直なところかもしれません。

走ること、書くことで、やっとその重さに耐えられるようになった、と。

2011.3.11が、私にとって特別であり続けるように、他の人にとっては3.11だけじゃなく、他の日が特別な日であり続けます。

能登地震、熊本地震、阪神淡路大震災。自然災害だけではありません、大空襲、軍事侵攻、交通事故、テロ。戦地では今でもミサイルによって人々は爆死させられています。その家族、親友たちの気持ち。その日はずっと悪夢になるでしょう。

動物と人とで、何が違うのでしょうか?

想像力なのではないでしょうか。

人の痛みを人は我が事として感じることができます。その力が強ければ強いほど、人は人を殺せなくなるのではないでしょうか。

私だったらどうなのか?

想像力があるからこそ、人は人を思うことができ、お互いが生きやすいように協力して交渉して妥協することもできます。

失われているものがあるとすれば想像力だけなのではないでしょうか。

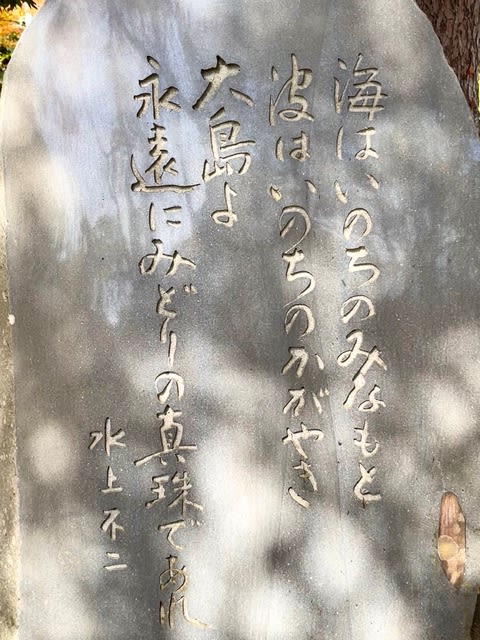

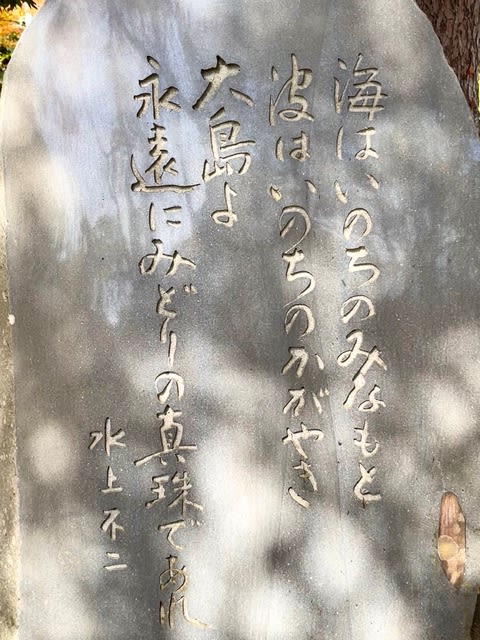

この碑は、亀山山頂に行く山道の脇にあります。

水上不二は、1904年、大島に生まれました。詩人で童話作家でした。

小学校の先生を務めていました。東京の小金井市で暮らしており、1965年に亡くなっています。

その12年後、1977年に、私は小金井市で生まれました。両親は気仙沼出身で、父は大島出身です。

たまたまですが、自然が豊かなところを両親と水上さんも選んだのかもしれません。

小金井市は緑が多く、特に小金井公園は、今でも私のお気に入りです。

水上さんは気仙沼と小金井でいくつか校歌を作詞しています。

詩人のまど・みちおさんと友達だったそうです。

たまにこの写真も見返すのです。私の机の前の壁に貼ってあります。

「海はいのちのみなもと 波はいのちのかがやき 大島よ 永遠(とこしえ)に緑の真珠であれ」

海という「いのち」との付き合い方も、人は忘れてしまっていたのでしょうか。

いや、忘れていたというより、知らなかった。

人は、人を愛することさえも、学ばなければできない生き物ですから。

だから伝え続けていくことが大事なのでしょう。

謙虚に学ぶ気持ちも忘れないで。

これは大島の南端にある龍舞崎で撮ったもの。

冒頭の写真で言うと、左上の一番奥にあります。

険しい崖で、打ち寄せる波が砕け、龍が舞うように見えることから。

龍舞崎には灯台もあります。

父の父は船頭でした。

船頭は船乗りで、船長で、漁師でもあり、乗組員の世話係でもあり、魚を売る商人でもあり、気象予報士的な知識も必要とされました。

この龍舞崎を見るたびに、ほっとしたのかな、何度見たのかなと想像します。

その祖父は、戦地に船で荷物を運ばされました。民間の補給船をやらされた。寄港中、戦闘機に撃たれ、海に沈みました。

骨は帰ってきていません。薄っぺらな紙だけが、お骨を納める箱に入っています。父の兄に見せてもらったことがあります。

どんなに無念だったか。

陸に上がっていた乗組員が帰国して、祖父の最期を伝えてくれたそうです。

今、生きている私たちにできることは何でしょう?

ここから、もう一年、始まります。

一年終われば、もう一年。

そしてまたもう一年。

一年一年、振り返って、また始める。

一年一年を積み重ねていく。

私の暮らす東京や埼玉では、ずいぶん3.11への関心は薄れてきていると感じます。

今、大地震が東京に起きたらどうなるだろう?

私が、今まさに津波に飲まれそうになっていたら、何を思うだろう?

「津波だって来たくなかった」

そうつぶやいた友人の息子さんの言葉を思い出します。

地面が大規模に陥没し、海は仕方なく凹み、そして盛り上がって津波となり、陸に上がった。

自分たちが陸に上がれば、多くの人たちを飲み込んでしまう。それは私たちも本望ではない。

そんな津波の気持ちになった子供の想像。全く私にはなかった視点でした。

海が悪いわけではありません。

海は、多くの恵みを人々にもたらしてきました。

海もいのちですから、人のいのちを奪うことには抵抗があったのでしょう。

悪は、人間にしかありません。

その悪と闘えるのも人間しかいません。

私が今、津波に飲まれそうだったら何を思うか?

大切な人たちに、何を願うか?

ずっとやりたかったことを、やって、やって、やり遂げて!

私の中に浮かんだ言葉はそれでした。

「ずっとやりたかったことをやれる」ということは「自分が自分を生きる」と言い換えることもできます。

じゃあ、自分とは何か? 私とは何か?

この問いへの答えが分厚いほど、その人は「その人度」が高いと言えます。

「その人度」が高いほど、「幸福度」も比例して高くなるのではないでしょうか。

私が私になっていくこと。

それは当たり前で、とても簡単なことに思えますが、私にはとっても難しかった。

この道に完成はありません。

ただ行こうと思います。

このいのち尽きるまで。

今年も3.11が来ました。もう13年になりますが、あの日は昨日のことのようです。

その日を意識し始めると、変に肩に力が入って、鼓動も早くなる。落ち着かなくなって、書きたくなります。

様々なことを思い出します。

現地に行って撮った写真も見返していました。

この写真の左手前の砂浜は田中浜、その上は小田の浜、田中浜の右側にある湾が浦の浜です。

田中浜から上陸した津波は、坂を乗り越え、浦の浜からの津波と合流したそうです。

浦の浜近くで料理屋を営んでいた私のおじさんは、間一髪で津波から逃げることができました。

お店の片付けをしていたと言います。

山に逃げていた人に声をかけられて、助かりました。

しかし、災難はそれだけに止まりませんでした。

気仙沼湾が燃え、亀山にも火がついてしまいました。

写真で言うと、手前から奥へ、火は移動していきました。

田中浜と浦の浜をつなぐ道、ここを越えさせてはならんと、住民は総出で火消しに追われました。

協力のかいあって、火は消し止められました。

多くの木々(特に松)は、無惨にも燃えてしまいましたが。

写真を撮った時点で、それから11年経っていますので、火事の傷跡はだいぶ目立たなくなってはいます。

13年前、私はまだ走っていませんでした。

あの大震災が、私に「走るスイッチ」を押したとしか思えません。

あるいは、走り始めたのはその年のお盆すぎからなので、走りたくても走れなかった誰かが、私に入ったのかも、と、半ば本気で思ったりもしています。

走ることによって、東北の各地だけでなく、熊本や高知にも行けた。

私と共にしている誰かと、見たかった景色を見に行くようになった。

そして書くことで、語ることで、まだ見ぬ誰かにも伝えていくことができます。

大袈裟ではなくて、3.11によって、私は生まれ変わりました。

だから私にとって、3.11は特別な日であり続けます。

心理的誕生日と言えばいいでしょうか。ランナーとしての誕生日でもあります。もしかしたら小説家としての誕生日かもしれません。

でも、めでたくはない。22,222人、亡くなっているのですから。

福島では、ふるさとを奪われたままの人たちも数多くいらっしゃいます。

この現実があまりにも重くて、私は進化せざるを得なかった、と言うのが正直なところかもしれません。

走ること、書くことで、やっとその重さに耐えられるようになった、と。

2011.3.11が、私にとって特別であり続けるように、他の人にとっては3.11だけじゃなく、他の日が特別な日であり続けます。

能登地震、熊本地震、阪神淡路大震災。自然災害だけではありません、大空襲、軍事侵攻、交通事故、テロ。戦地では今でもミサイルによって人々は爆死させられています。その家族、親友たちの気持ち。その日はずっと悪夢になるでしょう。

動物と人とで、何が違うのでしょうか?

想像力なのではないでしょうか。

人の痛みを人は我が事として感じることができます。その力が強ければ強いほど、人は人を殺せなくなるのではないでしょうか。

私だったらどうなのか?

想像力があるからこそ、人は人を思うことができ、お互いが生きやすいように協力して交渉して妥協することもできます。

失われているものがあるとすれば想像力だけなのではないでしょうか。

この碑は、亀山山頂に行く山道の脇にあります。

水上不二は、1904年、大島に生まれました。詩人で童話作家でした。

小学校の先生を務めていました。東京の小金井市で暮らしており、1965年に亡くなっています。

その12年後、1977年に、私は小金井市で生まれました。両親は気仙沼出身で、父は大島出身です。

たまたまですが、自然が豊かなところを両親と水上さんも選んだのかもしれません。

小金井市は緑が多く、特に小金井公園は、今でも私のお気に入りです。

水上さんは気仙沼と小金井でいくつか校歌を作詞しています。

詩人のまど・みちおさんと友達だったそうです。

たまにこの写真も見返すのです。私の机の前の壁に貼ってあります。

「海はいのちのみなもと 波はいのちのかがやき 大島よ 永遠(とこしえ)に緑の真珠であれ」

海という「いのち」との付き合い方も、人は忘れてしまっていたのでしょうか。

いや、忘れていたというより、知らなかった。

人は、人を愛することさえも、学ばなければできない生き物ですから。

だから伝え続けていくことが大事なのでしょう。

謙虚に学ぶ気持ちも忘れないで。

これは大島の南端にある龍舞崎で撮ったもの。

冒頭の写真で言うと、左上の一番奥にあります。

険しい崖で、打ち寄せる波が砕け、龍が舞うように見えることから。

龍舞崎には灯台もあります。

父の父は船頭でした。

船頭は船乗りで、船長で、漁師でもあり、乗組員の世話係でもあり、魚を売る商人でもあり、気象予報士的な知識も必要とされました。

この龍舞崎を見るたびに、ほっとしたのかな、何度見たのかなと想像します。

その祖父は、戦地に船で荷物を運ばされました。民間の補給船をやらされた。寄港中、戦闘機に撃たれ、海に沈みました。

骨は帰ってきていません。薄っぺらな紙だけが、お骨を納める箱に入っています。父の兄に見せてもらったことがあります。

どんなに無念だったか。

陸に上がっていた乗組員が帰国して、祖父の最期を伝えてくれたそうです。

今、生きている私たちにできることは何でしょう?

ここから、もう一年、始まります。

一年終われば、もう一年。

そしてまたもう一年。

一年一年、振り返って、また始める。

一年一年を積み重ねていく。

私の暮らす東京や埼玉では、ずいぶん3.11への関心は薄れてきていると感じます。

今、大地震が東京に起きたらどうなるだろう?

私が、今まさに津波に飲まれそうになっていたら、何を思うだろう?

「津波だって来たくなかった」

そうつぶやいた友人の息子さんの言葉を思い出します。

地面が大規模に陥没し、海は仕方なく凹み、そして盛り上がって津波となり、陸に上がった。

自分たちが陸に上がれば、多くの人たちを飲み込んでしまう。それは私たちも本望ではない。

そんな津波の気持ちになった子供の想像。全く私にはなかった視点でした。

海が悪いわけではありません。

海は、多くの恵みを人々にもたらしてきました。

海もいのちですから、人のいのちを奪うことには抵抗があったのでしょう。

悪は、人間にしかありません。

その悪と闘えるのも人間しかいません。

私が今、津波に飲まれそうだったら何を思うか?

大切な人たちに、何を願うか?

ずっとやりたかったことを、やって、やって、やり遂げて!

私の中に浮かんだ言葉はそれでした。

「ずっとやりたかったことをやれる」ということは「自分が自分を生きる」と言い換えることもできます。

じゃあ、自分とは何か? 私とは何か?

この問いへの答えが分厚いほど、その人は「その人度」が高いと言えます。

「その人度」が高いほど、「幸福度」も比例して高くなるのではないでしょうか。

私が私になっていくこと。

それは当たり前で、とても簡単なことに思えますが、私にはとっても難しかった。

この道に完成はありません。

ただ行こうと思います。

このいのち尽きるまで。