この本は、花巻の林風舎で買い求めたものです。

林風舎は、宮沢賢治の親戚の方が営まれているお店で駅のすぐ近くにあります。私も行きました。

一階は土産物中心で、絵葉書や衣類や複製原稿やしおりや工芸品などが販売されています。私は絵葉書と「デクノボーこけし」を買いました。

そのとき店員さんと少し雑談しました。二階がカフェで、ちょうどピアノの生演奏もしているのでぜひどうぞと言われ、二階へ。賢治の肖像画の近くで、ピアノの演奏に体を酔わせながら、ロールケーキとコーヒーをいただく、という貴重な時間を過ごしました。

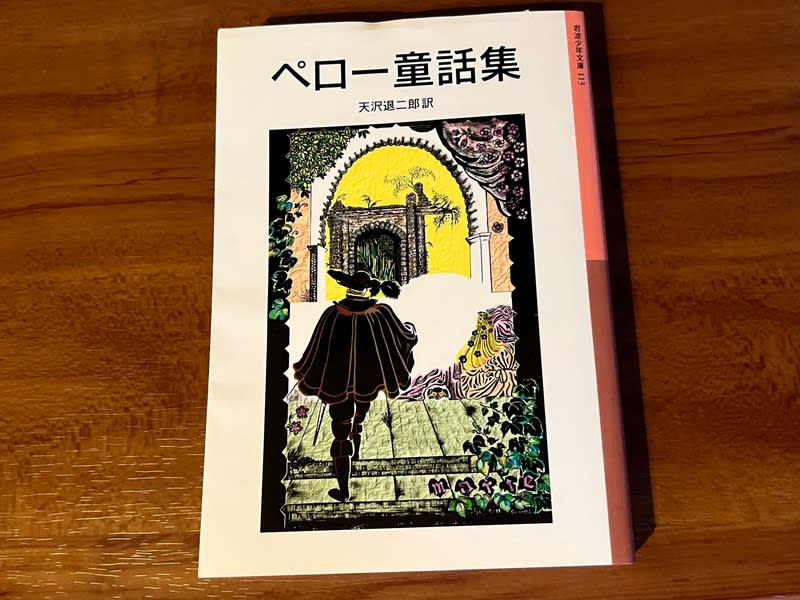

会計後、書籍もあったので見ました。宮沢賢治の記念館と似たような並びでしたが、この「ペロー童話集」は記念館にはなく、目が留まりました。

で買うとき、店員さんに聞いてみました。「なんでこの本が置いてあるのですか?」と。

「天沢退二郎さんだからです!」

と言われたのですが、私はすぐ合点せず、解説を待ちました。

「宮沢賢治研究の大家のお一人です」とのこと。それでああ、と納得しました。この本の訳者が天沢さんなのです。

帰りの新幹線で早速読み始めました。

「眠りの森の美女」「赤頭巾ちゃん」「長靴をはいた猫」「サンドリヨン」「おやゆび小僧」など。

どこかで読んだことがある、だけど少しずつ違う。

この本は1697年にフランスで刊行されたものです。グリム童話が出るのは、そのほぼ100年後のこと。

グリム童話は、ずいぶん前ですが読みました。その微かな記憶が、「ん?」となったようです。

一言で言えば残酷だなあ(グリムもかなりエグいですが)。でもこのお話集には「教訓」が付いています。作者のおせっかいというか。

「教訓」あってのお話なので、「お話」と割り切ることもできます。

例えば赤頭巾ちゃんは、誰にでもいい顔をしたために、狼に食べられてしまいます。いい人、誰にでも可愛い人では、殺されることもあるよ、というお話。

それに「妖精」が至る所に現れるのも印象的です。「妖精」は、人の未来が見えるようです。

「人喰い鬼」も出てきます。鬼畜は、今も昔も変わらない。

「サンドリヨン」は、「シンデレラ」の原形。どんなに恵まれない環境にいても、その人の気持ちさえ折れなければ、チャンスは巡ってくる、という感じでしょうか。

「おやゆび小僧」は、飢饉で苦しむ木こりの両親によって、子供三人が森に捨てられますが、一番下の一番小さくて馬鹿にされていた子が、上の二人だけでなく最後には家族をも救うというお話。

宮沢賢治は「グスコーブドリの伝記」で、飢えに苦しむ木こりの両親が家にわずかな食料と子供を残し、銘々に森に入って餓死する話を書いています。

賢治はグリムやアンデルセンを愛読しており、明らかに意図的な「反=グリム」童話を作っていました。これは天沢さんの指摘で、なるほどそういうつながりか、とわかりました。

「ペロー童話集」自体も、あちらこちらで語り継がれていたお話を集めたもの。お話は語り伝えられて、少しずつ変容していく。

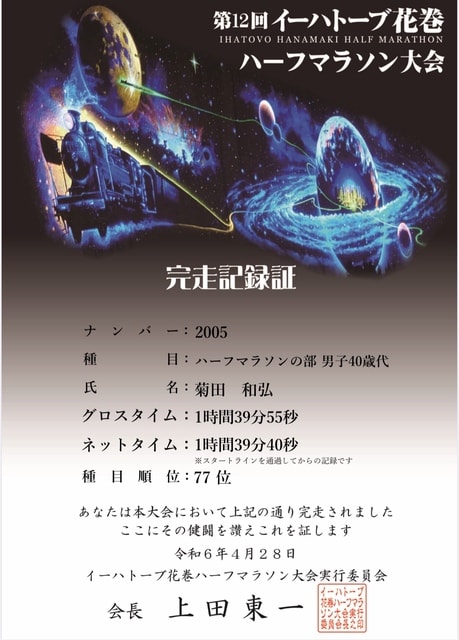

花巻からこちらに戻ってから、賢治が作詞作曲の「星めぐりの歌」をよく聞いています。というか、エンドレスで頭に流れているというか。

アイフォンで聞いていますが、実に様々な歌い方、編曲がされており、そのそれぞれが甲乙つけ難い良さを持っています。

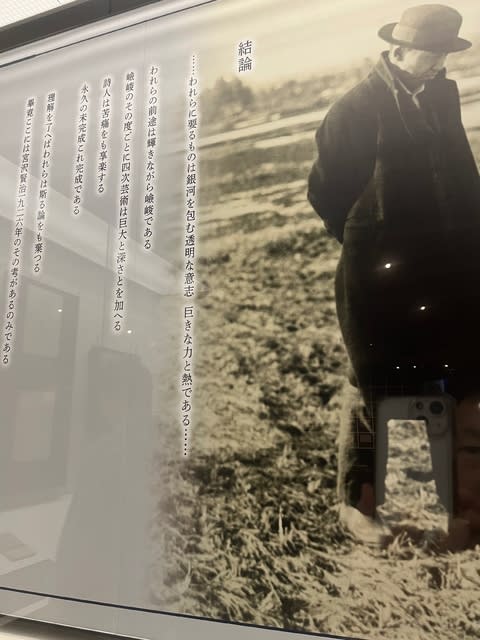

「永久の未完成これ完成である」の具体の一つでしょう。

あらゆる作品には、いわば「元ネタ」が存在しています。

濃密なつながりの中でしか、新しいものは生まれない。

新しいものが、次の新しいものを準備する。

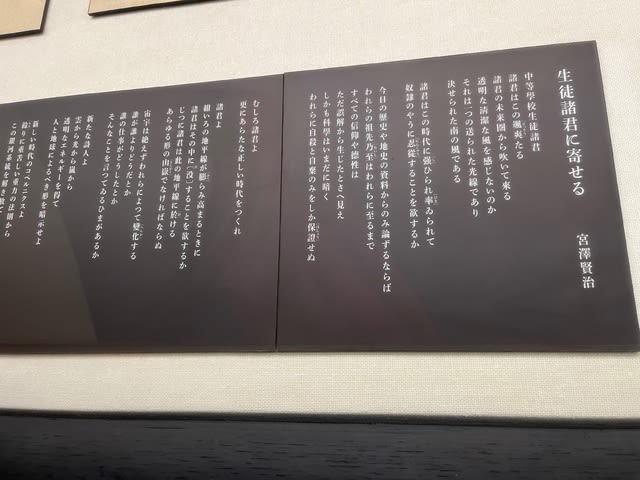

作品はみんなのものです。「透明に透き通って」いなければ、接した人が愛を込めることができない。

愛が吹き出すこともない。

「お話」の原形たちを読みながら、そんなことを思いました。

シャルル・ペロー 作/天沢退二郎 訳/岩波少年文庫/2003

林風舎は、宮沢賢治の親戚の方が営まれているお店で駅のすぐ近くにあります。私も行きました。

一階は土産物中心で、絵葉書や衣類や複製原稿やしおりや工芸品などが販売されています。私は絵葉書と「デクノボーこけし」を買いました。

そのとき店員さんと少し雑談しました。二階がカフェで、ちょうどピアノの生演奏もしているのでぜひどうぞと言われ、二階へ。賢治の肖像画の近くで、ピアノの演奏に体を酔わせながら、ロールケーキとコーヒーをいただく、という貴重な時間を過ごしました。

会計後、書籍もあったので見ました。宮沢賢治の記念館と似たような並びでしたが、この「ペロー童話集」は記念館にはなく、目が留まりました。

で買うとき、店員さんに聞いてみました。「なんでこの本が置いてあるのですか?」と。

「天沢退二郎さんだからです!」

と言われたのですが、私はすぐ合点せず、解説を待ちました。

「宮沢賢治研究の大家のお一人です」とのこと。それでああ、と納得しました。この本の訳者が天沢さんなのです。

帰りの新幹線で早速読み始めました。

「眠りの森の美女」「赤頭巾ちゃん」「長靴をはいた猫」「サンドリヨン」「おやゆび小僧」など。

どこかで読んだことがある、だけど少しずつ違う。

この本は1697年にフランスで刊行されたものです。グリム童話が出るのは、そのほぼ100年後のこと。

グリム童話は、ずいぶん前ですが読みました。その微かな記憶が、「ん?」となったようです。

一言で言えば残酷だなあ(グリムもかなりエグいですが)。でもこのお話集には「教訓」が付いています。作者のおせっかいというか。

「教訓」あってのお話なので、「お話」と割り切ることもできます。

例えば赤頭巾ちゃんは、誰にでもいい顔をしたために、狼に食べられてしまいます。いい人、誰にでも可愛い人では、殺されることもあるよ、というお話。

それに「妖精」が至る所に現れるのも印象的です。「妖精」は、人の未来が見えるようです。

「人喰い鬼」も出てきます。鬼畜は、今も昔も変わらない。

「サンドリヨン」は、「シンデレラ」の原形。どんなに恵まれない環境にいても、その人の気持ちさえ折れなければ、チャンスは巡ってくる、という感じでしょうか。

「おやゆび小僧」は、飢饉で苦しむ木こりの両親によって、子供三人が森に捨てられますが、一番下の一番小さくて馬鹿にされていた子が、上の二人だけでなく最後には家族をも救うというお話。

宮沢賢治は「グスコーブドリの伝記」で、飢えに苦しむ木こりの両親が家にわずかな食料と子供を残し、銘々に森に入って餓死する話を書いています。

賢治はグリムやアンデルセンを愛読しており、明らかに意図的な「反=グリム」童話を作っていました。これは天沢さんの指摘で、なるほどそういうつながりか、とわかりました。

「ペロー童話集」自体も、あちらこちらで語り継がれていたお話を集めたもの。お話は語り伝えられて、少しずつ変容していく。

花巻からこちらに戻ってから、賢治が作詞作曲の「星めぐりの歌」をよく聞いています。というか、エンドレスで頭に流れているというか。

アイフォンで聞いていますが、実に様々な歌い方、編曲がされており、そのそれぞれが甲乙つけ難い良さを持っています。

「永久の未完成これ完成である」の具体の一つでしょう。

あらゆる作品には、いわば「元ネタ」が存在しています。

濃密なつながりの中でしか、新しいものは生まれない。

新しいものが、次の新しいものを準備する。

作品はみんなのものです。「透明に透き通って」いなければ、接した人が愛を込めることができない。

愛が吹き出すこともない。

「お話」の原形たちを読みながら、そんなことを思いました。

シャルル・ペロー 作/天沢退二郎 訳/岩波少年文庫/2003