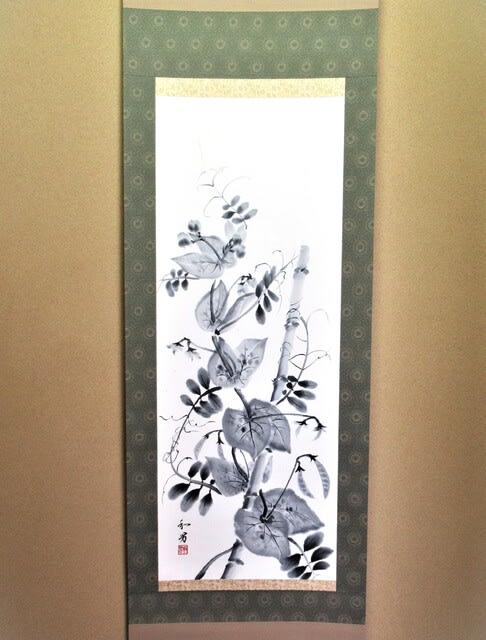

本画仙 色紙

サヤエンドウは少々思い入れのある野菜で、5月から6月にかけ心ゆくまで味わうことが大きな楽しみです。

水墨画でも何度か描いています。水墨画の題材になる野菜は多いもののサヤエンドウを取り上げる方は稀でしょう。

サヤエンドウの実は大概の方が知っていると思います。

しかし、花や莢がどのように着いているのか知る方は少ないかもしれません。

おそらく実際に作っていなければ見ることも難しいのではないでしょうか。

サヤエンドウの全体の姿は実に複雑です。

葉には茎に付く大きな葉とその葉の裏から伸びた蔓に付く対の小さな6枚の豆葉があります。

その豆葉の先には巻きひげが伸び、これを支柱に絡めながら生長し昇っていきます。

花は大きな葉の付け根から花梗が長く伸び2花着きます。そしてこれが莢に生長します。

花には赤花と白花があり、我が家のは赤花です。

全体像を描くのは至難ながら、初めての掛軸作品はサヤエンドウと決めていました。

実は小生もじっくりとサヤエンドウの全体像を観察したのはこの時が初めてです。

ちょうど季節なので、虫干しを兼ね床の間に掛けてみました。

作品名は「豌豆」。

もう一昔ほどにもなります。稚拙さは拭えませんが再掲してみました。