いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

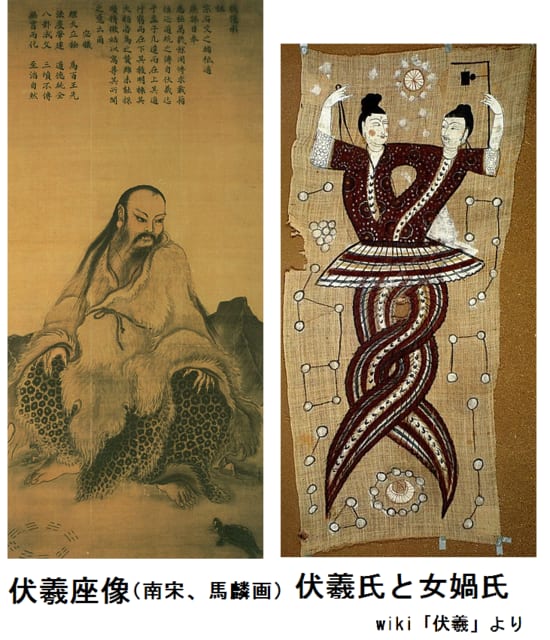

#2021-01-05 17:00:16に記事にしましたが、若干見直しして、神階についても調べましたので注記しました。よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

すでに、倉敷市の楯築遺跡に祀られた神社のご神体が亀石と呼ばれる人面蛇体の石だったことを発見してとても驚いたことをlight77g様より前回の記事にコメントいただいて思い出しました。今回は、この話題にしますね。最後までお付き合いください(#^.^#)

纏向遺跡に出現した初期前方後円墳のルーツと見られる楯築遺跡の王墓が、この人面蛇体の亀石によって天孫(奴国王族)のニギハヤヒ大王のものに間違いないと確信しました。詳しくはこちらでどうぞ(^_-)-☆

【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?

すでに、日本の最初の神様が天御中主(あめのみなかぬし)で、天は海を表し、中はナーガ=龍蛇神を表すので、ナーガを祀る海人族の首長を意味することは日本の歴史の始まりはこうだ(その1)で述べました。つまり、倭人のルーツは江南の呉出身の農耕・漁労民族です。この倭人の最初の王が天御中主なのですから、越に滅ぼされた呉の王族です。

三国志を編纂した陳寿は、同じ時代の魚豢(ぎょかん)が記した「魏略」を参考にしていることが知られていますが、「魏略」には重要なことが書かれていました。「聞其旧語自謂太伯之後(倭人に)昔の話を聞くと太伯の後裔と言っている」と書かれています。多分、魏使の報告書からの引用でしょう。

すでに日本民族とその周辺民族の父系のルーツ!で以下のとおり説明しました。

周の先王「古公亶父」の末子季歴の子の昌(文王)が優れた子であったので、「わが家を興すのは昌であろうか」という父の意を量った長男太伯とその弟虞仲が、季歴に後を継がせるため荊蛮の地(長江下流域)へと自ら出奔し、そこで呉を興した。従って呉王族のハプロタイプは原始夏人系O1aで、被支配民がO-47zの集団だった。倭人が太伯の後(太伯には子がなかったので、虞仲の末裔)と『魏略』逸文(『翰苑』巻30)や『梁書』東夷伝に記されているが、倭人の支配層である呉王族のことである。

Y染色体DNAハプロタイプO-47zは江南出身の稲作・漁労の倭人のものです。陳寿はすでに述べたように司馬懿の功績を書くことが目的ですから、倭人の王が周王朝とつながる姫氏という由緒は余計なものとして省略しましたが、昔から日本は姫氏国という伝承はあったようです。

そして周王朝は殷周革命により殷(商)王朝(紀元前17世紀頃 - 紀元前1046年)を滅ぼしましたが、中国最初の夏王朝を滅ぼしたのが殷(商)の湯王です。夏王朝は一説では中国神話の五帝とされる禺(う)によって建国されたと伝えられています。黄河中・下流域の二里頭文化(にりとうぶんか)の担い手が夏人ですが、夏人がどこから来たのかが重要です。これについては次のような説が有力です。

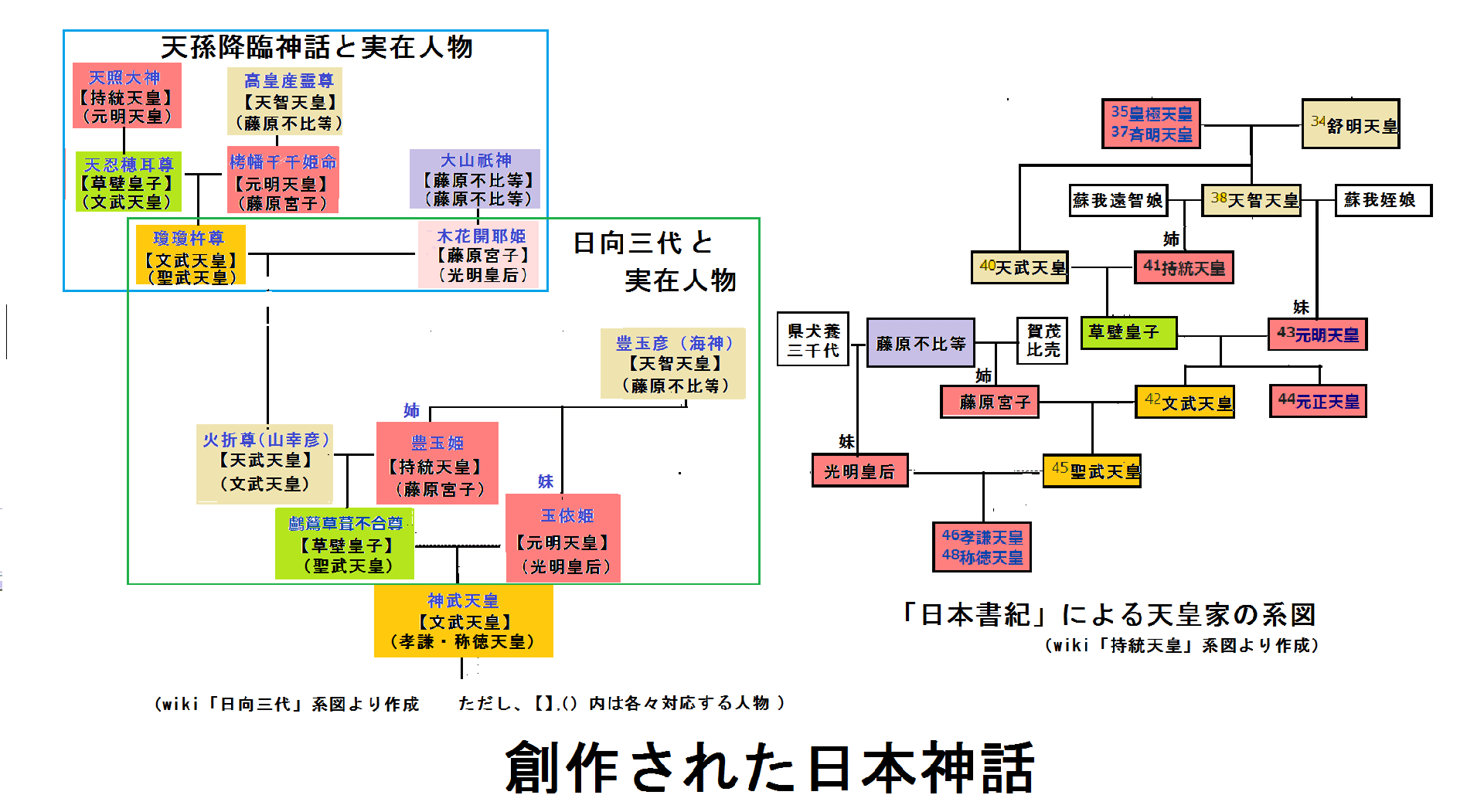

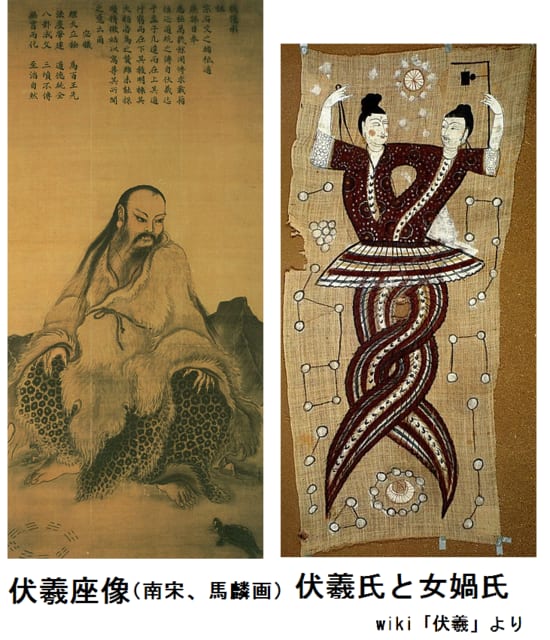

中国(なかつくに)神話では伏羲と女媧(じょか)が人類の始祖神です。

長江文明が一夜にして消え、生き残った伏羲と女媧の夫婦が黄河流域で文明を興こしたという伝承です。三皇の筆頭が天皇伏羲です。その後、五帝の最後の禹(う)が治水を行って夏王朝を興したという伝説になっています。脳科学者の中田力さんは長江文明から夏王朝を興した人々を原始夏人(Y染色体DNAハプログループO1a)と呼びました。

日本建国にあたりヤマトに国譲りした大国主命が祀られている出雲大社は有名ですが、驚くことに、そのとなりの出雲国二ノ宮佐太神社が「神在りの社」と呼ばれています。神無月に全国の神様が元々はここに集まっていたという伝承がありますが、その先触れとして二匹の夫婦の龍蛇神が黒ヘビの姿で浜に上がってくると伝えられています(「米神山で大国主に会ってきた!」参照)。

出雲大社に龍神と蛇神が祀られていた?!で検索してください!

佐太神社の御祭神がサルタヒコなのです。三輪の大物主大神(大国主大神の和魂)もヘビですから、サルタヒコの正体が大国主だと分かるわけです。そして、大国主のペアは神功皇后台与です。サルタヒコのペアのアメノウズメは台与のことですよ(^_-)-☆

サルタヒコは天狗のような容貌ですがサルと呼んでいるのは、示すヘンに申(サル)という字が「神」だからです。大和朝廷にとって神と言えば真っ先に大物主大神(大国主)のことなのです(「天狗の正体もヤッパリ」参照)。

「神」はサルタヒコを示す暗号文字だった?!

注連縄は二匹のヘビが交わった状態を意味し、人面蛇体の天皇伏羲と女媧であり、サルタヒコとアメノウズメでもあり、さらに大国主と台与を表しています。アソツヒコ・アソツヒメなど列島各地に現れる夫婦神も大国主と台与なのです。

そして、新天皇の即位の礼の後に初めて行われる新嘗祭を大嘗祭と呼び、宮中祭祀で最も重要な儀式なのですが、『吉野裕子氏は、「大嘗祭」(弘文堂)のなかで、大嘗祭が“蛇の呪文”に彩られていること、この信仰の原型が物部氏のものに似ていて、しかも物部氏が重用されていることについて、「物部氏の祭祀そのものが天皇家によって踏襲されたことも考えられる。この場合も、祖神の蛇の呪力を担うものとしての物部氏に対する記憶は、そのまま祭祀における物部氏の重用につながるのである」とされるが、残念ながら、これだけで大嘗祭と物部氏の関係のすべてを語ったことにはならないと思う。というのも、天皇が物部氏の祖・ニギハヤヒを祀ることこそが、大嘗祭の本質であった気配が濃厚だからである』とあります(関裕二「消された王権・物部氏の謎 オニの系譜から解く古代史」 (PHP文庫)2002,pp.106-107)。

新唐書・宋史にあるとおり、日本は、古(いにしえ)の倭の奴(ナーガ=龍蛇神)国で間違いないということです。

Wiki「神階」によると、六国史終了時点で以下の四柱にだけ特別な神階「品位」が与えられていることにより、日本の建国の真相がわかります(括弧内は『延喜式』神名帳での鎮座国と現神社名)。

一品

伊佐奈岐命 (淡路国 伊弉諾神宮)

八幡神、八幡比咩神 (豊前国 宇佐神宮)

二品

吉備都彦命 (備中国 吉備津神社)

伊佐奈岐命は国生みの神ですから皇祖神といえばこの神になります。

次に八幡神ですが、前回述べたように応神天皇の父大国主狗古智卑狗が隠された祭神です。八幡比咩神は宗像女神イチキシマヒメ卑弥呼のことです。伊都国に居た倭王難升米によって日蝕のために殺されたので、ヤマト勢が直接手をかけたわけではないと推理してますが、狗奴国ヤマトが倭国に押し寄せるタイミングでしたので、ヤマトに恨みをもって亡くなったと考えられているので特別に丁重に扱っていると考えられます。履中天皇紀でも宗像三女神が天皇や皇后に祟る話が見られますので、祟る女神なのです(「空白の世紀と倭の五王の謎?(その2)」参照)。

ここで、国生みの神イザナミや応神天皇の母台与が出てきませんが、八幡比咩神は卑弥呼を含めた三人の宗像の姫神の総称だと考えると納得できます。宗像大社の伝承に「ムナカタの子がスミヨシ、その子がウサ」とありますから、スミヨシはイザナミの子のスサノヲの子孫で住吉大神の大国主狗古智卑狗です。大国主の子が宇佐八幡大菩薩応神天皇ということを暴露した伝承なのです。

そしてワンランク下げられてはいますが、吉備津彦こそ、伊弉諾尊・伊弉冉尊の子で大和朝廷の基礎を作った饒速日尊(ニギハヤヒ)と突き止めました(宋史 王年代紀第十九代王天照大神尊、先代旧事本紀の天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊で物部氏の祖神)。前回も述べた通り現在の天皇家の祖神ということで丁重に祀られていると分かります。大和朝廷が手にかけたわけではないので祟られることはないでしょうが、吉備津彦の正体がニギハヤヒだということは秘中の秘でした。多分、建国の真相を隠したい藤原不比等がニギハヤヒを隠したのですから、朝廷としてはお隠しして大変申し訳ないということではないでしょうか(注)。関裕二上掲書の吉野裕子氏・関裕二氏のご意見から見て宮中儀礼ではしっかり祀られているのだと分かります(^_-)-☆(2024.6.3 赤字追加)

【関連記事】

やっぱり狗奴国は旧奴国で間違いない(*^▽^*)

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

10世紀に東大寺の僧が入宋して、日本神話を正す日本の王年代紀を献上したので、「日本は古(いにしえ)の倭の奴国」として日本の国号が正式に認知されました。藤原不比等が作った高天原は北部九州の倭国のことだったとシナ人が認めたからなのですよ(#^.^#)

(注)wiki「伊弉諾神宮」によると、朝廷は伊弉諾神宮伊佐奈岐命に対して、天安3年(貞観元年859年)1月27日に無品勲八等から一品勲八等としました(日本三代実録)。さらにwiki「吉備津彦」によれば、備中国吉備津神社吉備津彦命神は従四位下(『続日本後紀』承和14年847年10月22日条)から貞観元年(859年)1月27日に二品まで昇っています。

貞観の前の天安元年(857年)は、京の治安が乱れ、翌年、京中で洪水が起こるなど大きな被害があって、8月27日に文徳天皇が崩御されたので、同日清和天皇がわずか9歳で即位し、貞観に改元されました。神階の昇叙理由を表向きは即位の際の恩典としていますが、皇祖神を疎かにしたからと考えたからでしょう。特に、ニギハヤヒ大王を吉備津彦という名前にして隠したことに対する祟りを怖れ、他の三柱の皇祖神と同じ特別な神階を差し上げたと考えられます。しかし、その後も富士山や阿蘇山など各地の火山が噴火し、地震や津波が頻発しました。朝廷は皇祖神たちの祟りに震え上がったのではないかと思います。

なお、宇佐神宮の二柱に対しては『続日本紀』巻十七 天平勝宝元年(749年孝謙天皇)に「八幡大神禰宜尼大神朝臣杜女拝東大寺。天皇。太上天皇。皇太后。同亦行幸。…(略)…。因奉大神一品。比咩神二品。」という記事が見られます。八幡大神は応神天皇とされていますが、正体はその父大国主大神です。比咩神は宇佐神宮の比咩大神宗像女神イチキシマヒメ卑弥呼で、上記のとおり最終的に一品になっています。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング#2021-01-05 17:00:16に記事にしましたが、若干見直しして、神階についても調べましたので注記しました。よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

すでに、倉敷市の楯築遺跡に祀られた神社のご神体が亀石と呼ばれる人面蛇体の石だったことを発見してとても驚いたことをlight77g様より前回の記事にコメントいただいて思い出しました。今回は、この話題にしますね。最後までお付き合いください(#^.^#)

纏向遺跡に出現した初期前方後円墳のルーツと見られる楯築遺跡の王墓が、この人面蛇体の亀石によって天孫(奴国王族)のニギハヤヒ大王のものに間違いないと確信しました。詳しくはこちらでどうぞ(^_-)-☆

【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?

すでに、日本の最初の神様が天御中主(あめのみなかぬし)で、天は海を表し、中はナーガ=龍蛇神を表すので、ナーガを祀る海人族の首長を意味することは日本の歴史の始まりはこうだ(その1)で述べました。つまり、倭人のルーツは江南の呉出身の農耕・漁労民族です。この倭人の最初の王が天御中主なのですから、越に滅ぼされた呉の王族です。

三国志を編纂した陳寿は、同じ時代の魚豢(ぎょかん)が記した「魏略」を参考にしていることが知られていますが、「魏略」には重要なことが書かれていました。「聞其旧語自謂太伯之後(倭人に)昔の話を聞くと太伯の後裔と言っている」と書かれています。多分、魏使の報告書からの引用でしょう。

すでに日本民族とその周辺民族の父系のルーツ!で以下のとおり説明しました。

周の先王「古公亶父」の末子季歴の子の昌(文王)が優れた子であったので、「わが家を興すのは昌であろうか」という父の意を量った長男太伯とその弟虞仲が、季歴に後を継がせるため荊蛮の地(長江下流域)へと自ら出奔し、そこで呉を興した。従って呉王族のハプロタイプは原始夏人系O1aで、被支配民がO-47zの集団だった。倭人が太伯の後(太伯には子がなかったので、虞仲の末裔)と『魏略』逸文(『翰苑』巻30)や『梁書』東夷伝に記されているが、倭人の支配層である呉王族のことである。

Y染色体DNAハプロタイプO-47zは江南出身の稲作・漁労の倭人のものです。陳寿はすでに述べたように司馬懿の功績を書くことが目的ですから、倭人の王が周王朝とつながる姫氏という由緒は余計なものとして省略しましたが、昔から日本は姫氏国という伝承はあったようです。

そして周王朝は殷周革命により殷(商)王朝(紀元前17世紀頃 - 紀元前1046年)を滅ぼしましたが、中国最初の夏王朝を滅ぼしたのが殷(商)の湯王です。夏王朝は一説では中国神話の五帝とされる禺(う)によって建国されたと伝えられています。黄河中・下流域の二里頭文化(にりとうぶんか)の担い手が夏人ですが、夏人がどこから来たのかが重要です。これについては次のような説が有力です。

中国(なかつくに)神話では伏羲と女媧(じょか)が人類の始祖神です。

長江文明が一夜にして消え、生き残った伏羲と女媧の夫婦が黄河流域で文明を興こしたという伝承です。三皇の筆頭が天皇伏羲です。その後、五帝の最後の禹(う)が治水を行って夏王朝を興したという伝説になっています。脳科学者の中田力さんは長江文明から夏王朝を興した人々を原始夏人(Y染色体DNAハプログループO1a)と呼びました。

日本建国にあたりヤマトに国譲りした大国主命が祀られている出雲大社は有名ですが、驚くことに、そのとなりの出雲国二ノ宮佐太神社が「神在りの社」と呼ばれています。神無月に全国の神様が元々はここに集まっていたという伝承がありますが、その先触れとして二匹の夫婦の龍蛇神が黒ヘビの姿で浜に上がってくると伝えられています(「米神山で大国主に会ってきた!」参照)。

出雲大社に龍神と蛇神が祀られていた?!で検索してください!

佐太神社の御祭神がサルタヒコなのです。三輪の大物主大神(大国主大神の和魂)もヘビですから、サルタヒコの正体が大国主だと分かるわけです。そして、大国主のペアは神功皇后台与です。サルタヒコのペアのアメノウズメは台与のことですよ(^_-)-☆

サルタヒコは天狗のような容貌ですがサルと呼んでいるのは、示すヘンに申(サル)という字が「神」だからです。大和朝廷にとって神と言えば真っ先に大物主大神(大国主)のことなのです(「天狗の正体もヤッパリ」参照)。

「神」はサルタヒコを示す暗号文字だった?!

注連縄は二匹のヘビが交わった状態を意味し、人面蛇体の天皇伏羲と女媧であり、サルタヒコとアメノウズメでもあり、さらに大国主と台与を表しています。アソツヒコ・アソツヒメなど列島各地に現れる夫婦神も大国主と台与なのです。

そして、新天皇の即位の礼の後に初めて行われる新嘗祭を大嘗祭と呼び、宮中祭祀で最も重要な儀式なのですが、『吉野裕子氏は、「大嘗祭」(弘文堂)のなかで、大嘗祭が“蛇の呪文”に彩られていること、この信仰の原型が物部氏のものに似ていて、しかも物部氏が重用されていることについて、「物部氏の祭祀そのものが天皇家によって踏襲されたことも考えられる。この場合も、祖神の蛇の呪力を担うものとしての物部氏に対する記憶は、そのまま祭祀における物部氏の重用につながるのである」とされるが、残念ながら、これだけで大嘗祭と物部氏の関係のすべてを語ったことにはならないと思う。というのも、天皇が物部氏の祖・ニギハヤヒを祀ることこそが、大嘗祭の本質であった気配が濃厚だからである』とあります(関裕二「消された王権・物部氏の謎 オニの系譜から解く古代史」 (PHP文庫)2002,pp.106-107)。

新唐書・宋史にあるとおり、日本は、古(いにしえ)の倭の奴(ナーガ=龍蛇神)国で間違いないということです。

Wiki「神階」によると、六国史終了時点で以下の四柱にだけ特別な神階「品位」が与えられていることにより、日本の建国の真相がわかります(括弧内は『延喜式』神名帳での鎮座国と現神社名)。

一品

伊佐奈岐命 (淡路国 伊弉諾神宮)

八幡神、八幡比咩神 (豊前国 宇佐神宮)

二品

吉備都彦命 (備中国 吉備津神社)

伊佐奈岐命は国生みの神ですから皇祖神といえばこの神になります。

次に八幡神ですが、前回述べたように応神天皇の父大国主狗古智卑狗が隠された祭神です。八幡比咩神は宗像女神イチキシマヒメ卑弥呼のことです。伊都国に居た倭王難升米によって日蝕のために殺されたので、ヤマト勢が直接手をかけたわけではないと推理してますが、狗奴国ヤマトが倭国に押し寄せるタイミングでしたので、ヤマトに恨みをもって亡くなったと考えられているので特別に丁重に扱っていると考えられます。履中天皇紀でも宗像三女神が天皇や皇后に祟る話が見られますので、祟る女神なのです(「空白の世紀と倭の五王の謎?(その2)」参照)。

ここで、国生みの神イザナミや応神天皇の母台与が出てきませんが、八幡比咩神は卑弥呼を含めた三人の宗像の姫神の総称だと考えると納得できます。宗像大社の伝承に「ムナカタの子がスミヨシ、その子がウサ」とありますから、スミヨシはイザナミの子のスサノヲの子孫で住吉大神の大国主狗古智卑狗です。大国主の子が宇佐八幡大菩薩応神天皇ということを暴露した伝承なのです。

そしてワンランク下げられてはいますが、吉備津彦こそ、伊弉諾尊・伊弉冉尊の子で大和朝廷の基礎を作った饒速日尊(ニギハヤヒ)と突き止めました(宋史 王年代紀第十九代王天照大神尊、先代旧事本紀の天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊で物部氏の祖神)。前回も述べた通り現在の天皇家の祖神ということで丁重に祀られていると分かります。大和朝廷が手にかけたわけではないので祟られることはないでしょうが、吉備津彦の正体がニギハヤヒだということは秘中の秘でした。多分、建国の真相を隠したい藤原不比等がニギハヤヒを隠したのですから、朝廷としてはお隠しして大変申し訳ないということではないでしょうか(注)。関裕二上掲書の吉野裕子氏・関裕二氏のご意見から見て宮中儀礼ではしっかり祀られているのだと分かります(^_-)-☆(2024.6.3 赤字追加)

【関連記事】

やっぱり狗奴国は旧奴国で間違いない(*^▽^*)

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

10世紀に東大寺の僧が入宋して、日本神話を正す日本の王年代紀を献上したので、「日本は古(いにしえ)の倭の奴国」として日本の国号が正式に認知されました。藤原不比等が作った高天原は北部九州の倭国のことだったとシナ人が認めたからなのですよ(#^.^#)

(注)wiki「伊弉諾神宮」によると、朝廷は伊弉諾神宮伊佐奈岐命に対して、天安3年(貞観元年859年)1月27日に無品勲八等から一品勲八等としました(日本三代実録)。さらにwiki「吉備津彦」によれば、備中国吉備津神社吉備津彦命神は従四位下(『続日本後紀』承和14年847年10月22日条)から貞観元年(859年)1月27日に二品まで昇っています。

貞観の前の天安元年(857年)は、京の治安が乱れ、翌年、京中で洪水が起こるなど大きな被害があって、8月27日に文徳天皇が崩御されたので、同日清和天皇がわずか9歳で即位し、貞観に改元されました。神階の昇叙理由を表向きは即位の際の恩典としていますが、皇祖神を疎かにしたからと考えたからでしょう。特に、ニギハヤヒ大王を吉備津彦という名前にして隠したことに対する祟りを怖れ、他の三柱の皇祖神と同じ特別な神階を差し上げたと考えられます。しかし、その後も富士山や阿蘇山など各地の火山が噴火し、地震や津波が頻発しました。朝廷は皇祖神たちの祟りに震え上がったのではないかと思います。

なお、宇佐神宮の二柱に対しては『続日本紀』巻十七 天平勝宝元年(749年孝謙天皇)に「八幡大神禰宜尼大神朝臣杜女拝東大寺。天皇。太上天皇。皇太后。同亦行幸。…(略)…。因奉大神一品。比咩神二品。」という記事が見られます。八幡大神は応神天皇とされていますが、正体はその父大国主大神です。比咩神は宇佐神宮の比咩大神宗像女神イチキシマヒメ卑弥呼で、上記のとおり最終的に一品になっています。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング