よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング#2024-04-27 23:29:46にアップしましたが、まだ見ていただいていない方が居られるようなので再度、アップします。よろしければお付き合いください(;^ω^)

#もう半年以上も前になりますが、jikan314様の新古今和歌集の部屋で古文を勉強させていただいているので、以前から気になっていた高野御子と呼ばれる人物が登場する歌について、以下のブログ記事に質問コメントしました。そうしたら、いろいろと調べていただきとてもいい成果が得られました。そのやり取りの内容を記録に残すためにブログにアップしました。jikan314様には、今頃になって恐縮ですが、改めて御礼申し上げます。少し長いので分割して掲載します。よろしければ、お付き合いください(;^ω^)

新古今和歌集の部屋

源氏物語における「あやし」 その2 メモ 索引本間違い修正

源氏物語和歌

2023-08-28 20:24:31

katumoku10(2023年8月30日)

いつも勉強させていただいています。

丁度「怪し」という言葉が出てきたので興味を覚えました。古文は学生時代苦手にしていて、全く素養がないまま古代史研究に嵌り、幼稚な質問で恥ずかしいのですが、一つお教えください。

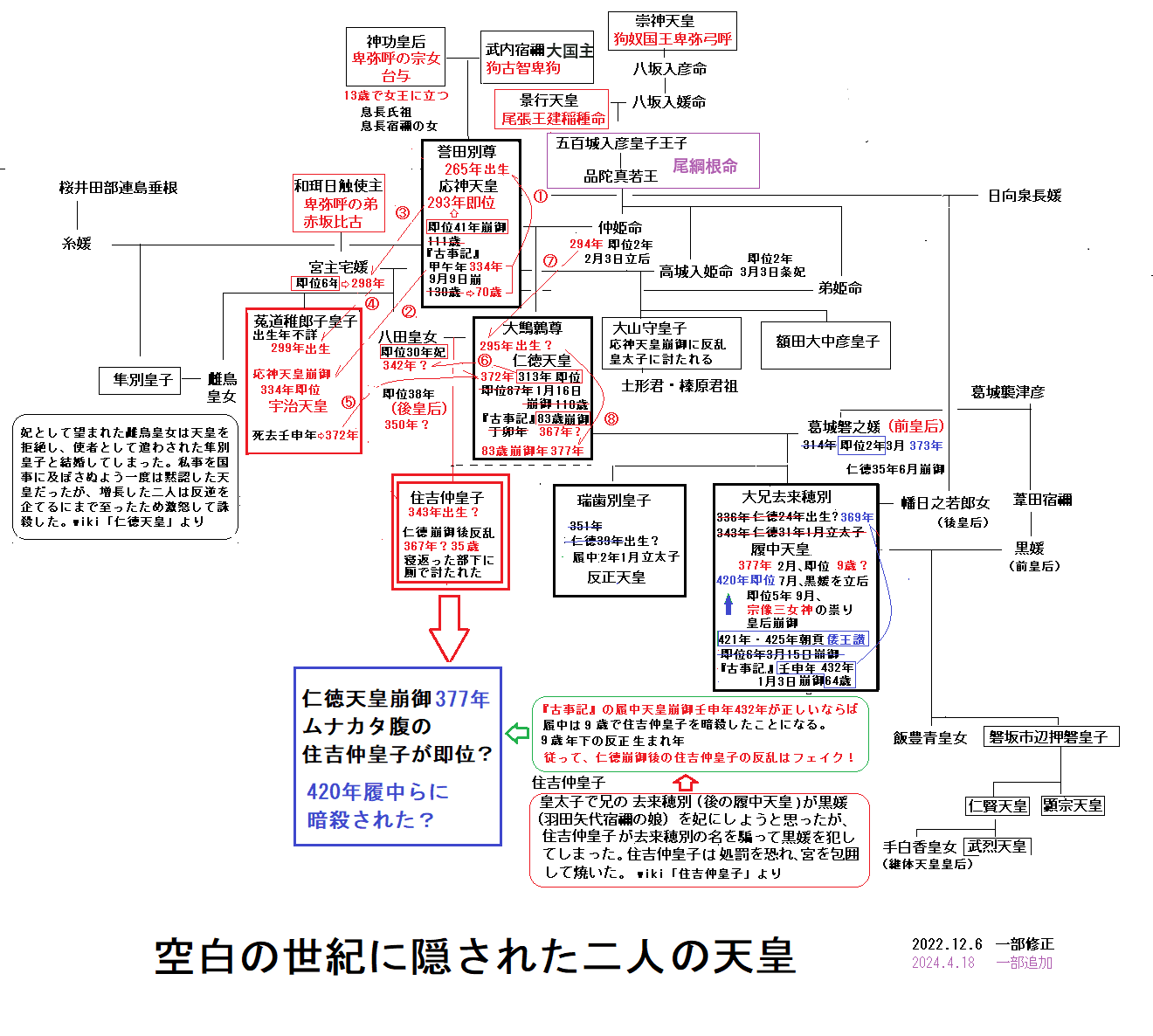

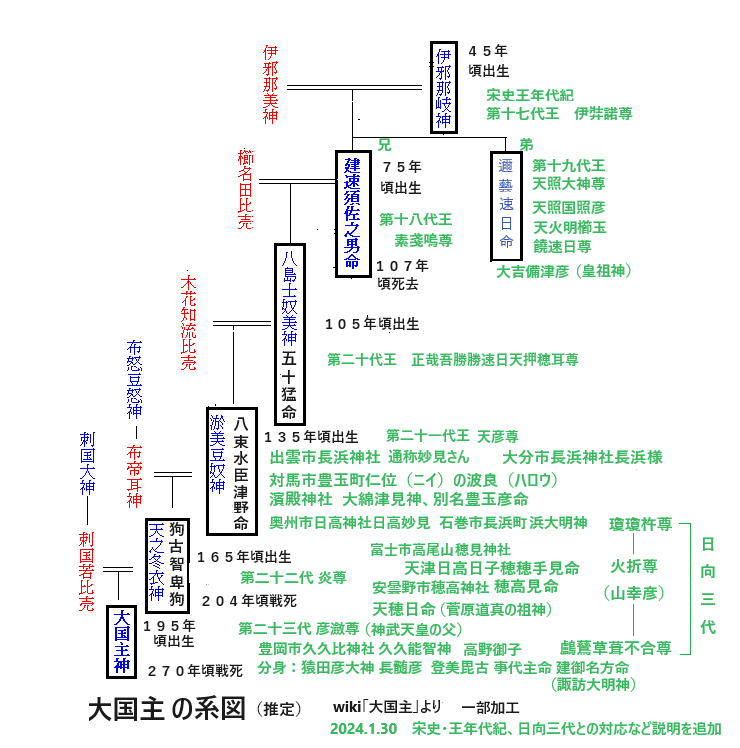

弘法大師空海が日本建国の主役大国主命を鎮魂する目的で真言密教の修行の場とした高野山を調べるうちに、伊都郡丹生都比売神社の祭神丹生都比売大神の御子に当る高野御子大神が現れました。丹生都比売は大国主の妃の女王台与のことであるのは、だいたい男女ペアの神様として現れることからすぐに気づきましたが、高野御子は大国主の幼名と推理していたので、台与の子供のことではなく、ペアであることを誤魔化すためにこのような伝承にしたのだと考えています。高野山の山号は高野御子から来たものだと考えています。豊岡市竹野町鷹野神社の元宮が父久久遅彦(魏志倭人伝の狗奴国の官狗古智卑狗)の王宮で、大国主はここで生まれたと推理しています(詳細は「刮目天 【大発見!】大国主命の生誕地か?」参照)。

そこで高野御子をネットで調べると以下のような解説があることを知りました(精選版 日本国語大辞典 )。

高野御子は日吉神社の神の使いといわれる猿の称。

※永久百首(1116)雑

「たかのみこいとも怪しと見まし鳬猿まろをしも引きたててとや」

この歌の直接的な意味は「神の使いが高野御子というのはとても奇妙に見えるかもしれないですが、お猿さんもひいきにしてくださいネ」というあまりよく分からない内容にしてますが、深い意味があるのかなと思います。先生の目から見てそのような解釈でよろしいのしょうか?

この永久百首はデジタル大辞泉で「平安後期の歌集。2巻。永久4年(1116)鳥羽天皇の勅命で藤原仲実ほか6人が編集。百首の和歌を収録。永久四年百首。堀河院後度百首。堀河院次郎百首。」とありました。

ということは、藤原氏が力を失い院政のはじまりで武家社会の入り口のような時代ですから、藤原政権が隠した公然の秘密「日吉神社の本当の祭神はオオヤマクイではなく大国主」あるいは「神の使いの猿は、大国主の分身猿田彦大神でしょ」ということをやんわりと暴露する内容ではないのかなと考えます。

「鳬」は「かも」でしょうから、大国主の別名の賀茂大神に引っかけたと見ました(^_-)-☆

つまり、当時の貴族の人々は日本建国の真相をある程度知っていたのですが、藤原氏の手前大ぴらにはできず、このような歌が歌集に載ったのかなと思いますが、どう思われますでしょうか?

お忙しい中誠に恐縮でございますが、劣等生にもわかるようにお教えください。よろしくお願いいたします。

新古今和歌集の部屋

永久四年百首歌 源俊頼 猿

その他

2023-09-14 10:09:19

katumoku10(2023年9月14日)

jikan314様

早速拝見させていただきました。貴記事『源氏物語における「あやし」 その2』に大変面倒なことをお願いするコメントをして申し訳ございませんでした。とても詳しくお調べいただいたので高野御子の歌について深く知ることができました。

永久四年百首歌

雑 猿 源俊頼

たかのみこいともあやしとみましけり猿まろをしも引きたてじとや

この歌の作者は源俊頼だったのですね。

そして、私がネットで調べた精選版 日本国語大辞典の「高野御子」の歌にあった「見まし鳬」を「見えるカモ」と解釈したのですが、「みまし」というのは御坐のことだったのですね。鳬も「賀茂大神(大国主の別名か分身)」の掛詞かと思ったのですが、ここでは「けり」と書かれていたようですね。

しかし古注で正本がないと言っているのは、この歌の正本ということならば、「見まし鳬」か「みまし(御坐)けり」なのか、よく分からないとも受け取れるのですが、そうであるなら「御坐かも」つまり賀茂大神の掛詞というのも捨てがたいのですが(^^;)

大変、有難うございました。またお気づきのことがございましたら、遠慮なくお教えください。どうぞよろしくお願い申し上げます

katumoku10(2023年9月14日)

たった今、気づきましたので再度コメントさせてください(#^.^#)

ご存じのとおり大国主には様々な別名があり、大己貴命(おおなむち-)・大穴牟遅神(おおあなむぢ-)もそのひとつです。そして「播磨国風土記」には大汝命(おおなむじのみこと)とあります。つまり、jikan様の「みしは、見しと汝(御座)の掛詞のようです。」というご意見のとおり、御坐は「汝(なむぢ)」の尊敬語ですから大国主の掛詞と見ていいように思います。いかがでしょうか?

何度も、申し訳ありません(^^;)

jikan314(2023年9月15日)

@katumoku10 これ以上無理かな?と思って、新古今和歌集を読もうとした途端、机の上のコーヒーを足に溢してしまいました。

これは、大己貴命の神罰だな⁉️と言う事で、急遽図書館に行って調べてみました。

汝(なむじ、なんじ)の国語大辞典を読むと、大己貴命の例を出していました。

とりあえず、宇治拾遺物語をアップしまいましたので、御覧ください。

高野(こうや)を蛇、中山(ちゅうざん)を猿としております。

源俊頼は、歌会で、自分の名前を折り込む程難解な歌を作ります。

このエピソードを知っていたのかも?確証はありませんが。

次は、今昔物語、そして源俊頼の歌論、俊頼髄脳を調べてみます😃

(つづく)

【関連記事】

猿田彦大神の石碑のなぞ?

高野山の秘密?

高野御子は、スサノヲの子孫で、倭国大乱の英雄狗古智卑狗「日高彦の御子(ひだかひこのみこ)」が大国主ですので、それを省略した形で高野御子(たかのみこ)としたようです。出雲三代の大国主の系譜を隠すための隠語なのでしょう(#^.^#)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング