いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

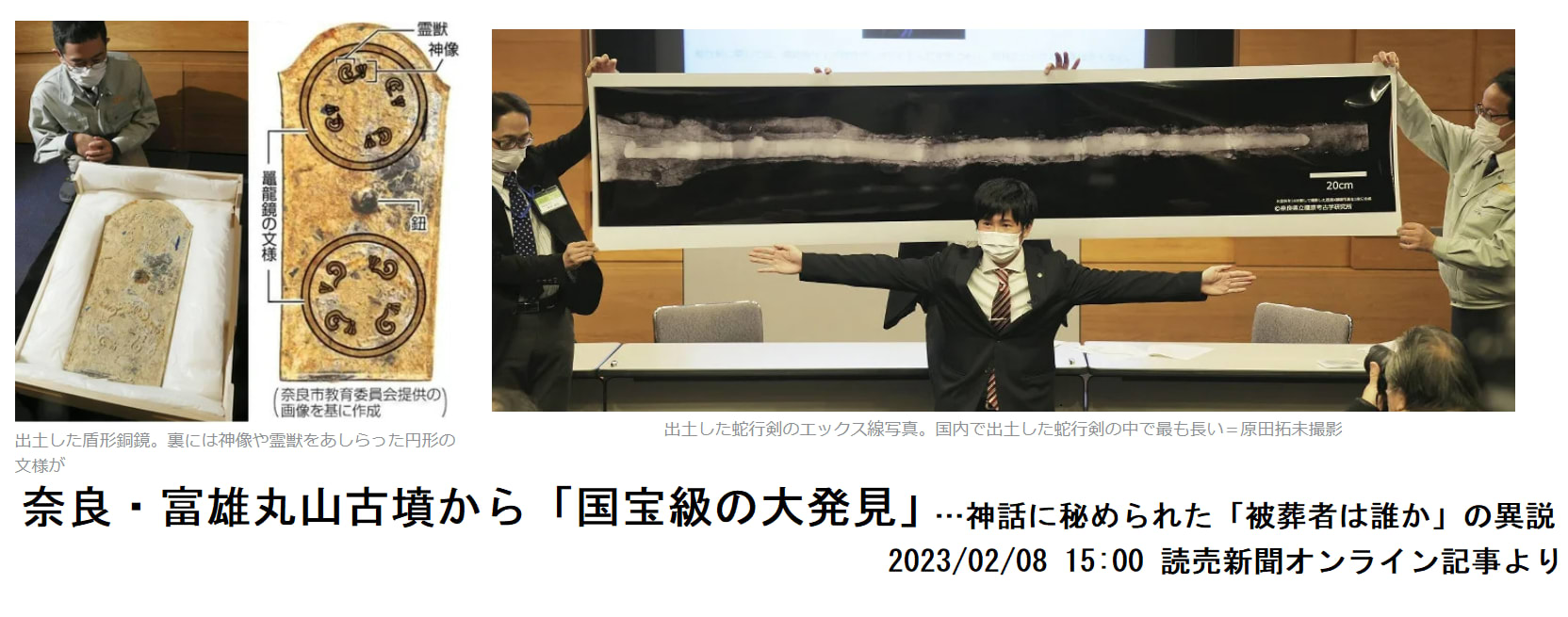

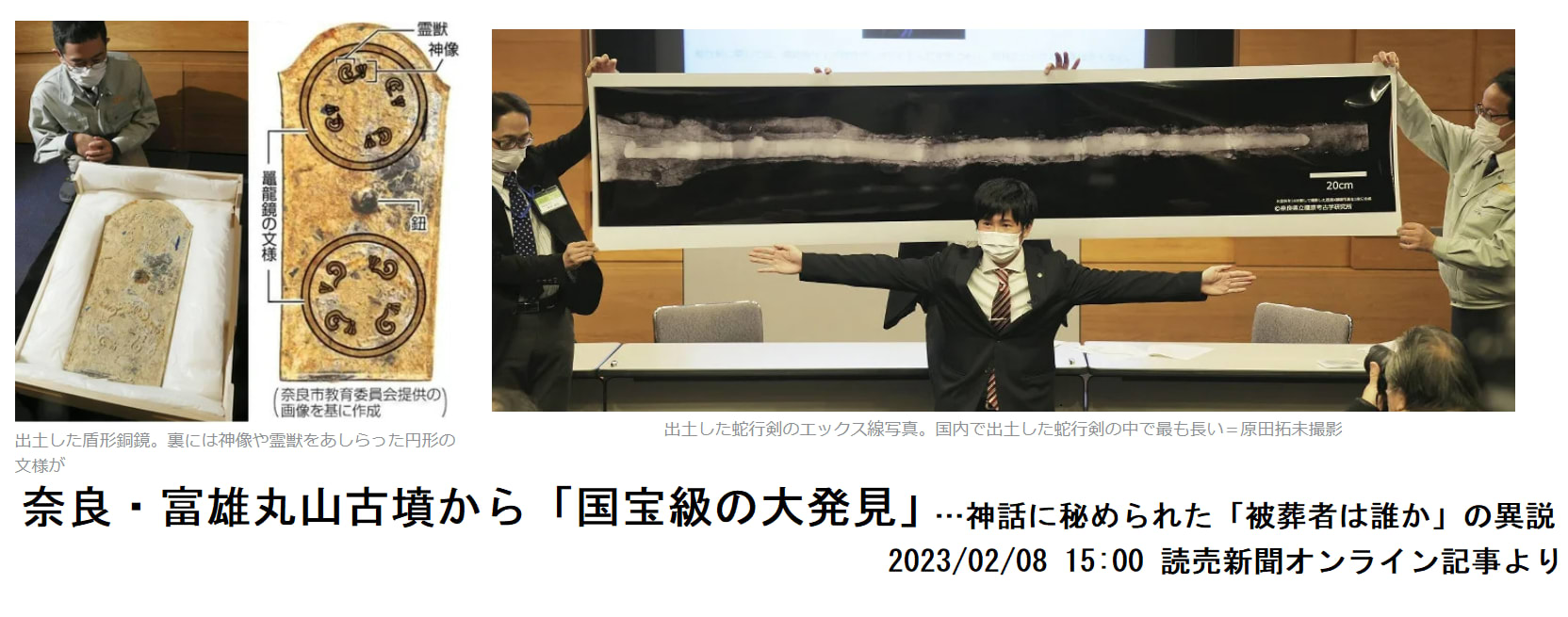

いよいよ令和五年(2023年)の大発見第1位です。考古学的にはこの発見が最大の話題だったと思います。一気に国宝級の超豪華な副葬品が二点も発掘されて、日本中沸き立ったのではないかと思います。一体誰の墓だろう?と皆、首をかしげているはずです。しかも大和盆地で前方後円墳ではない大型の円墳ですから、天皇の墓ではない有力者のものだと考えている方が多いのではないかと思います(^_-)-☆

ところがこれは、「富雄丸山古墳の被葬者は?(^_-)-☆」で述べたとおり、紛れもなく天皇の墓だと思います。それも、記紀には登場しない天皇です。そ~なんです、日本書紀が隠した天皇のひとりです。播磨国風土記に登場している宇治天皇ですから、応神天皇の皇太子菟道稚郎子(うじのわきいらつこ/うぢのわきいらつこ)です。

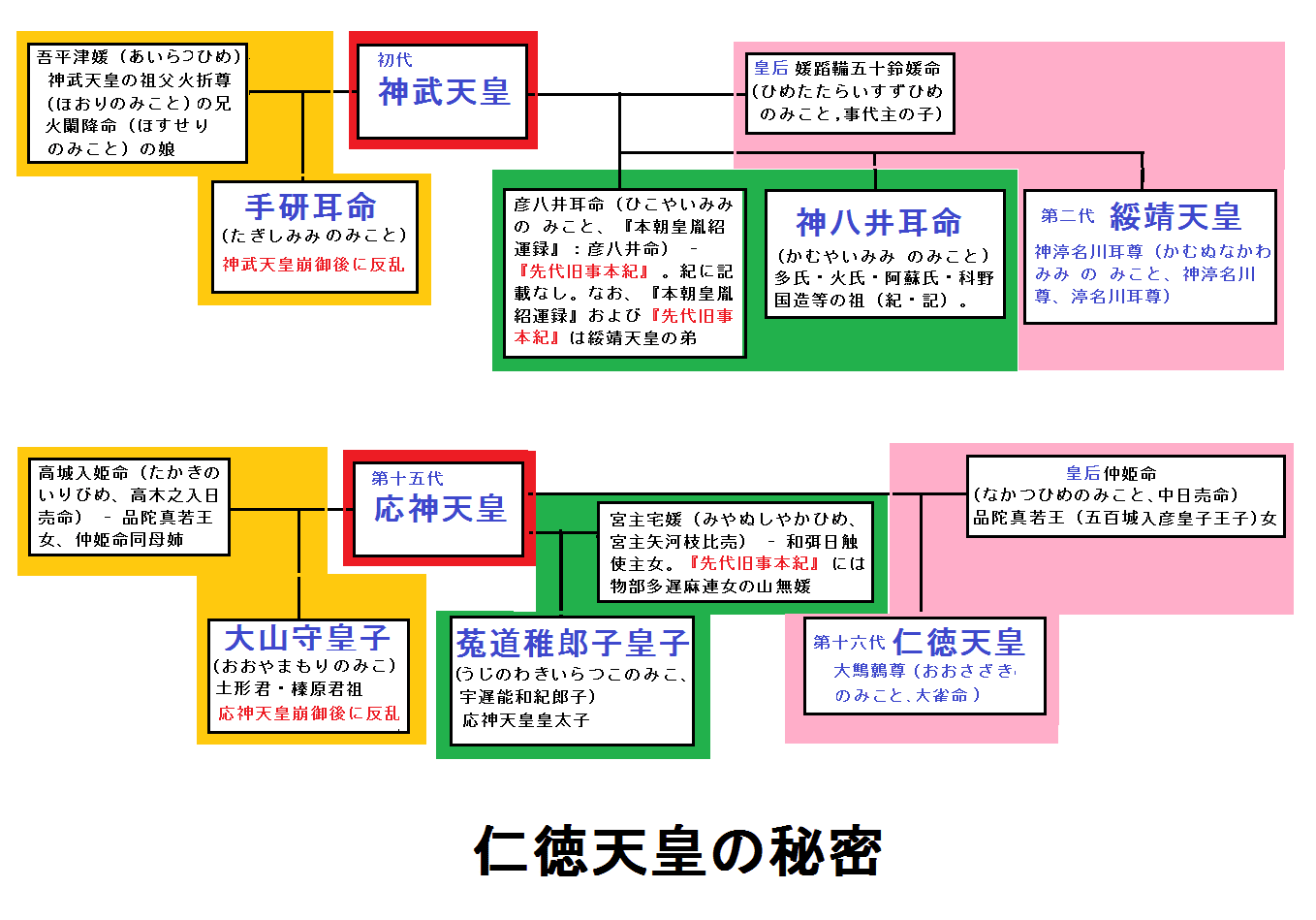

応神天皇崩御後に、異母兄の大山守皇子が反乱を起こすのですが、同じく異母兄の大鷦鷯尊(おほさざきのみこと、仁徳天皇)が事前に菟道稚郎子に知らせたので、大山守皇子は殺されます。菟道稚郎子は皇位を大鷦鷯尊に譲ろうとするのですが、大鷦鷯尊も辞退し、3年の空位の後に菟道稚郎子が自殺したので結局大鷦鷯尊が即位することになったという美談?となっています。古事記では病死だそうです。大鷦鷯尊は有名な民の竈(かまど)の話にあるように善政を行ったので聖帝(ひじりのみかど) とされています。

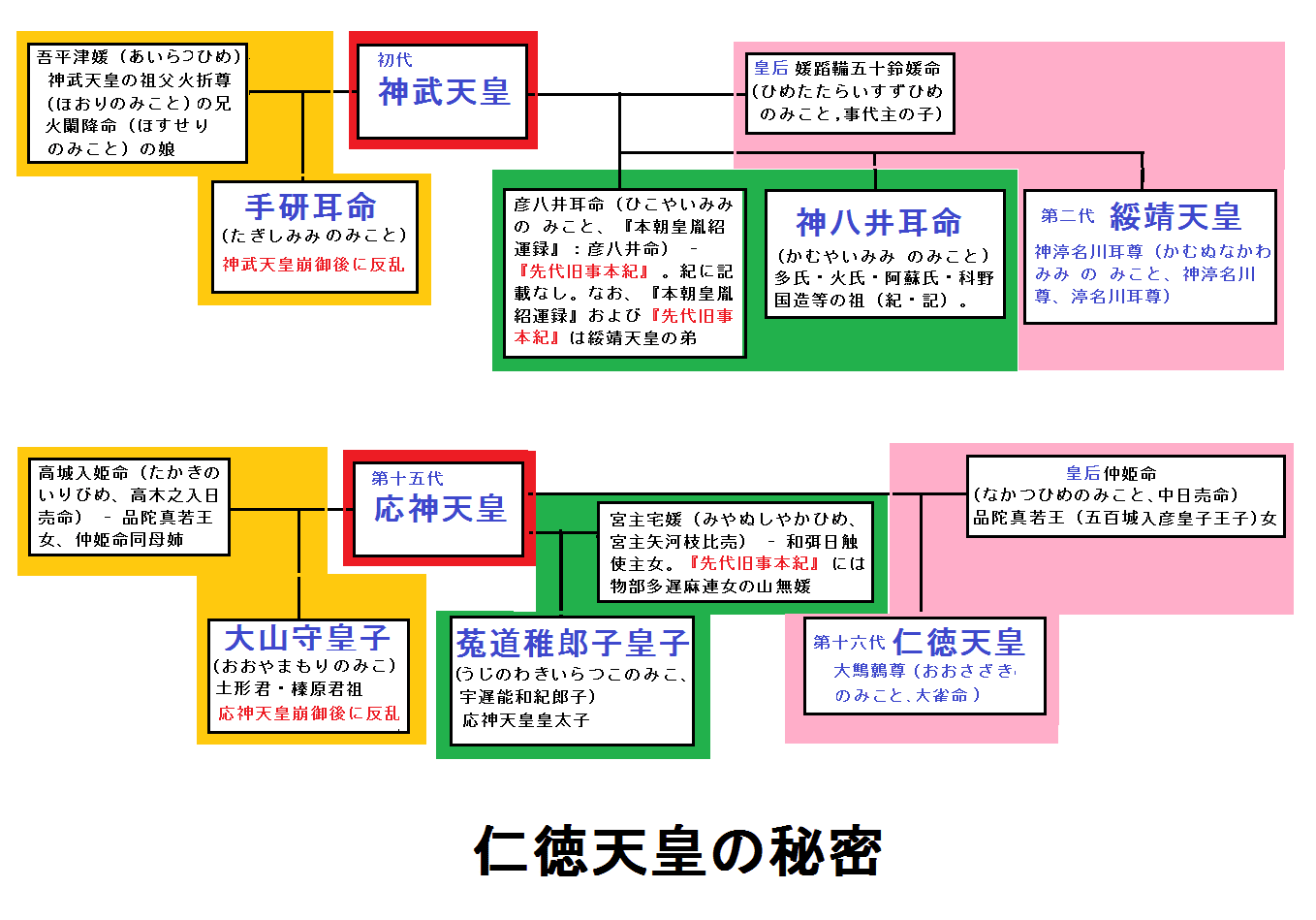

これとそっくりな話があります。初代神武天皇の崩御の後の異母兄の手研耳命(たぎしみみのみこと)の反乱を知った兄弟、兄神八井耳命(かんやいみみのみこと)と弟神渟名川耳天皇(かんぬなかわみみのすめらみこと、綏靖天皇)が先手を打って弓で暗殺することになりました。兄は手が震えて弓を射てなかったので、代わりに弟が手研耳命を射殺したことで、兄がこれを恥じて皇位を弟に譲ったということになっています。

しかし、仁徳天皇即位の話もとてもあり得ない作り話として疑われるので、架空の初代神武天皇を創作し、崩御後の皇位争いの前例を作って、皇位争いはよくあることだとしたようです。応神天皇が初代天皇であることも同時に隠したのです。しかし、なぜ隠すのかを考えると、ここに藤原不比等が隠したい大きな秘密があったと分かりました。それは、天武天皇の崩御後に即位していた長男の高市皇子を藤原不比等が暗殺して朝廷の権力を握った経緯を隠し、権力の正統性を押し付けるためだったと推理しました。

日本書紀では高市皇子の母は宗形徳善の娘尼子娘(あまこのいらつめ)で、身分が低いために即位できないので高市皇子は太政大臣になったとされていますが、高市皇子の長男長屋王が皇子であることを示す長屋親王と記された木簡が広大な邸宅跡から発見されていたのです。つまり高市皇子は天皇だったのです。

そして応神天皇の皇太子菟道稚郎子の母は、和邇氏の日触使主(ひふれのおみ)の娘宮主宅媛(みやぬしやかひめ)で、和邇氏は縄文海人ムナカタ族だったことは天理市和邇坐赤阪比古神社のご祭神が宗像女神市寸島比売命(いちきしまひめ)卑弥呼であることから分かりました。卑弥呼が倭国王難升米に暗殺された原因が、247年3月24日の日没直前の日食でしたので、日食に因むような名前の日触使主は和邇氏の祖で卑弥呼の弟赤坂比古のことだったのです。和邇氏は五世紀の雄略天皇や六世紀の継体天皇など、天皇の后妃を出していますから、和邇氏がムナカタ族の系譜だったことも隠したのです。不比等は近江八幡市の和邇氏の祖である卑弥呼や赤坂比古を祀る社(やしろ)にわざわざ出かけて、社名を日群社(ひむれのもり)に変えさせた証拠となる歌が日牟禮八幡宮に残っています。恐らく元は日蝕社(ひはえのもり)だったと推理しています(詳細は「卑弥呼は日食で殺されたムナカタの姫巫女だろう」参照)。

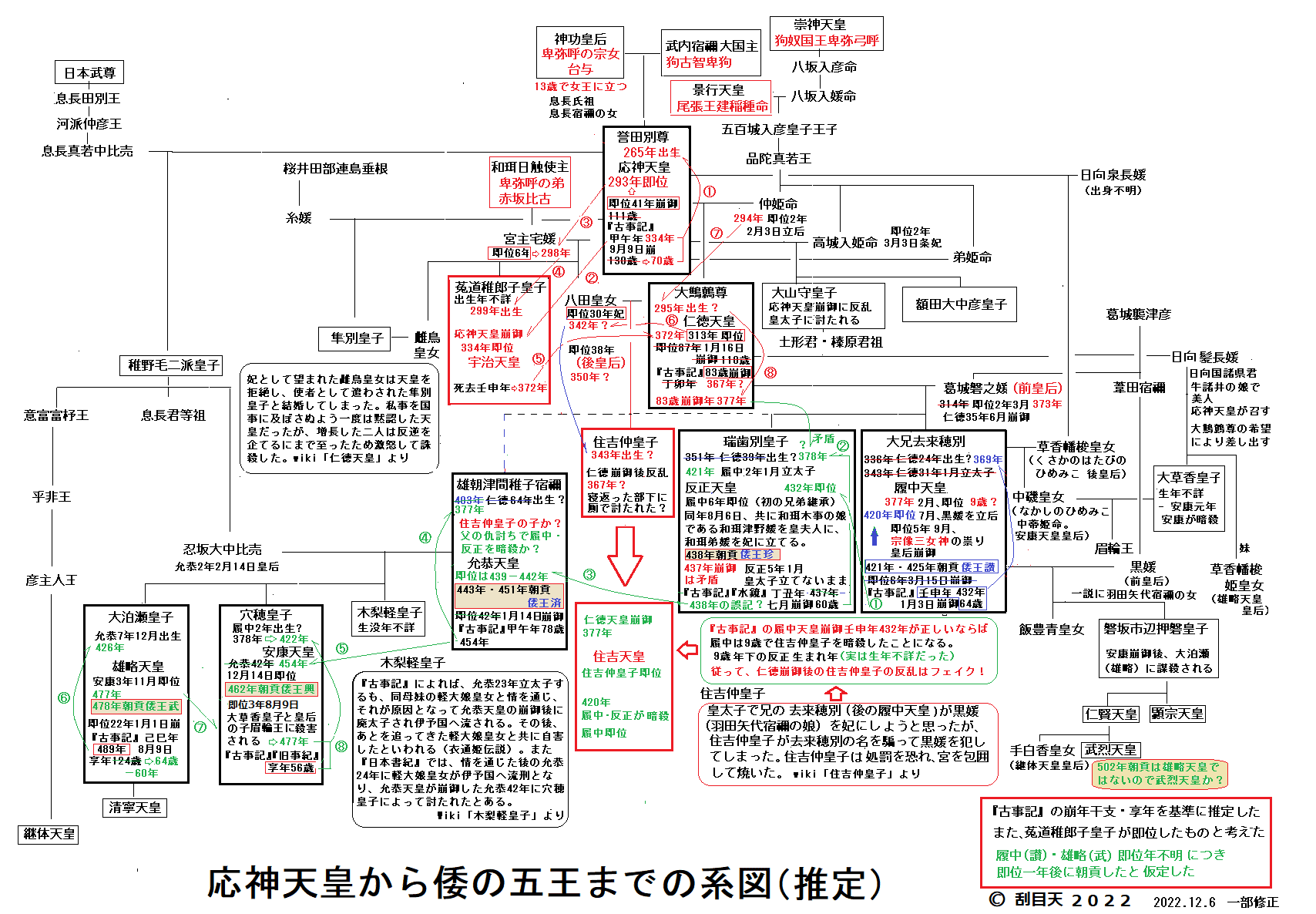

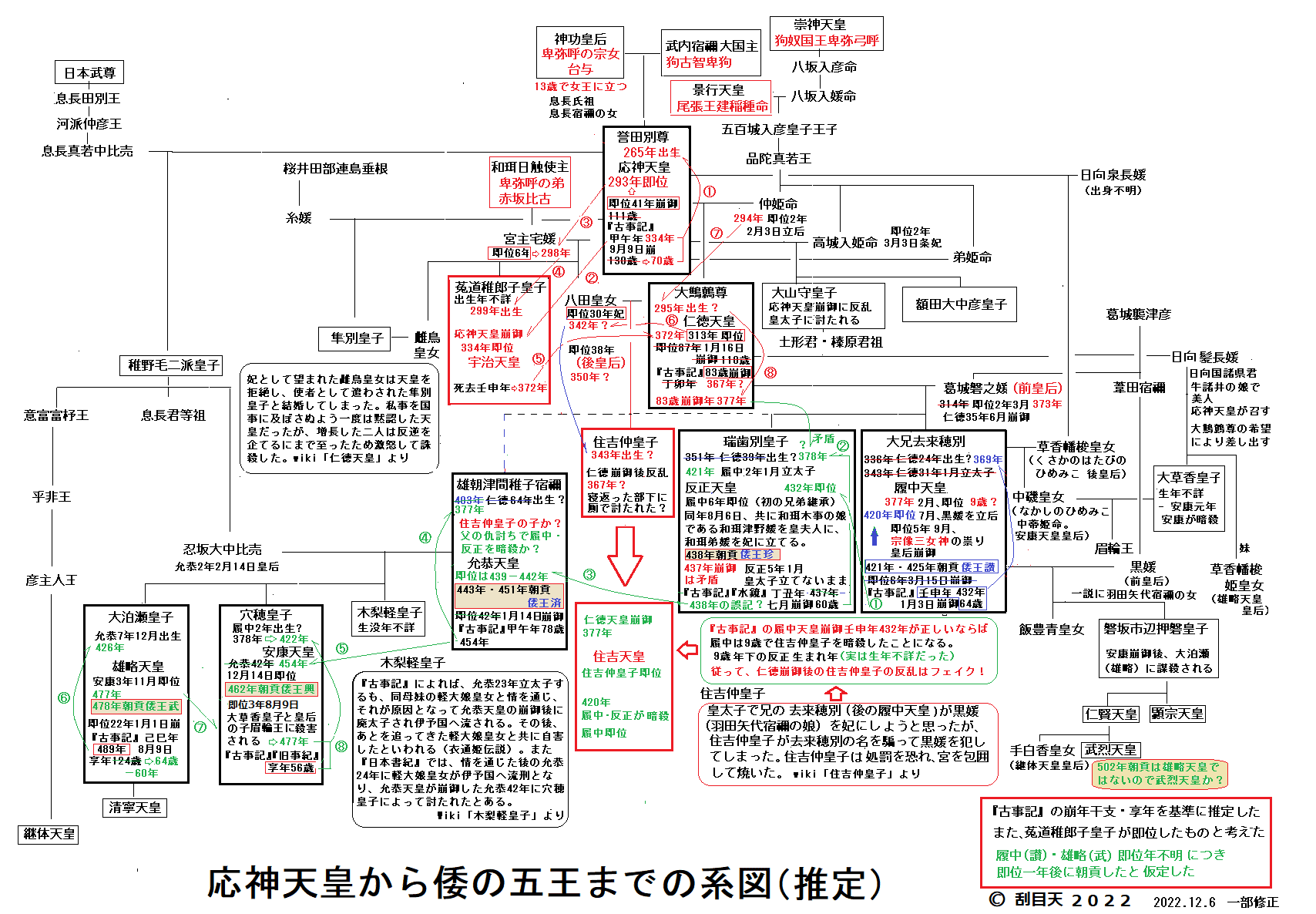

そして応神天皇崩御後の史実は、ヤマト王権成立の過程で起きた狗奴国の内部抗争に関係する話だったのですが、日本書紀では神武東征神話を創って史実を誤魔化しました。仁徳天皇の母は応神天皇の皇后仲姫命(なかつひめのみこと)で、品陀真若王(五百城入彦皇子の王子、景行天皇の孫王)の王女で、母は金田屋野姫命(建稲種命の女)とありますが、景行天皇は尾張王建稲種命のことなので、仲姫命は尾張王の一族なのです。卑弥呼の死後に、尾張王建稲種命の父乎止与命(をとよのみこと)が倭国討伐軍の大将として、倭国軍を蹴散らし、倭国王に立ちました。それに不服だった大国主の新たに部下となった卑弥呼の弟赤坂比古(愛宕権現)に直接討たれたので、建稲種命は父の敵討ちで、大国主、女王台与と赤坂比古を討ったのです。この史実は日本書紀で景行天皇の九州遠征の話になっています(詳細は「【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その1)~(その4)」参照)。ですから大国主の子である応神天皇は和邇氏腹の菟道稚郎子を皇太子にして、応神天皇の崩御後に宇治天皇が即位しました。恐らく和邇氏一族が隆盛になって尾張の地も所領にしたので、尾張氏腹の大鷦鷯尊が暗殺して皇位を奪ったようです。

そして大鷦鷯尊は菟道稚郎子の妹八田皇女(やたのひめみこ)を妃としていましたので、二人の間に生まれた長子と推理した住吉仲皇子(すみのえなかつみこ)に仁徳天皇崩御後に皇位を与えたと推理しています。しかし、日本書紀で長兄とされた大兄去来穂別尊(おおえのいざほわけのみこと、履中天皇)と弟水歯別命(みずはわけのみこと、反正天皇)に暗殺されました。そのために、住吉天皇の皇子雄朝津間稚子宿禰皇子(おあさつまわくごのすくねのみこ、允恭天皇)が履中天皇と反正天皇を暗殺、という悲劇の連鎖が倭の五王の時代に起こったと推理しています。

多くの方が日本書紀を天皇の歴史書だと思い込んでいたために、不比等の日本書紀編纂の一番大きな目的に気付かなかったようです。古事記を作った九世紀の学者多人長(おおのひとなが)は多氏の祖神を神武天皇の皇子神八井耳命としていますが、本当は菟道稚郎子に繋がる一族だったので、隠された史実を藤原氏に気付かれないように暴露する暗号書にしたのだと分かりました(詳細は「空白の世紀と倭の五王の謎?(その1)~(その3)」参照)。

ということで、仁徳天皇に暗殺された宇治天皇(菟道稚郎子)の母方和邇氏一族によって遺骸が引き取られて富雄丸山古墳に立派な副葬品とともに埋葬したと推理しています。菟道稚郎子は宇治市莵道丸山にある宇治墓(うじのはか)を宮内庁は治定していますが、和邇氏の祖(卑弥呼とその父赤坂比古、弟日触使主)がすべて巨大円墳に葬られていることを見つけていますので、それに次ぐ大きさの大型円墳である富雄丸山古墳の被葬者は宇治天皇(菟道稚郎子)でしょう。天皇ですので本来は前方後円墳で葬られるはずでしたが、仁徳天皇に配慮して和邇氏がその領地で密かに埋葬したのだと思います。

(詳細は「卑弥呼の巨大円墳が日本最大だよ!」参照)

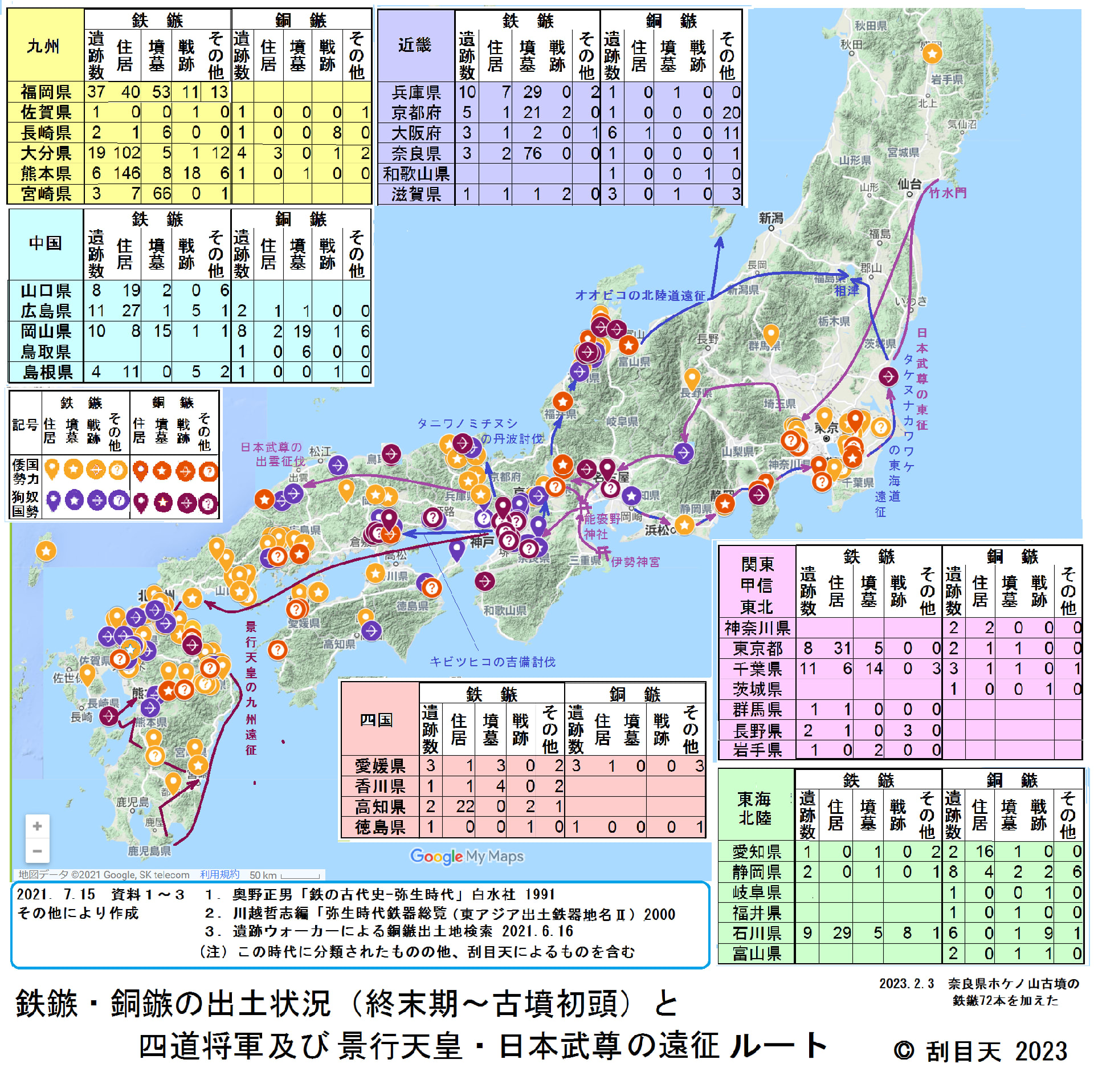

今までに見られない超豪華な副葬品が発見されましたが、蛇行剣は文字通り剣身が蛇のように曲がりうねっている(蛇が進行しているさまの如く)形状をしており、東南アジアの蛇信仰が源流のようです。国内で出土したものは70本近くあり、本州から37本が出土し(この内、中部地方出土のものは12本)、残りの半数は南部九州地域に集中し、広域に分布を見せながらも、南部九州に集中しているという空間的に限定された二つの背反する現象となっています。80cmを超えるものは富雄丸山古墳のもの以外にありません。

また、鼉龍文盾形銅鏡(だりゅうもんたてがたどうきょう)は富雄丸山古墳以外には見られないものです。「鼉」という漢字は「ワニ、特にヨウスコウワニ」という意味とあります。富雄丸山古墳の「富」は、「とび、蛇神」です。出雲市富神社(とびじんじゃ)で見たように祭神は八束水臣津野命と天之冬衣命(大国主の父、魏志倭人伝の狗奴国の官狗古智卑狗、久久比神社祭神久々遅命)で大国主までの出雲三代は龍蛇神なのです。「富雄」は「富尾」とみると大国主の子孫という意味になります。そして「和邇氏」は「和珥」「丸邇」「丸」とも書かれるので、「丸山」は和邇氏の円墳という意味だと思います。

富雄丸山古墳の北側は奈良市中町ですが、「中」は「ナーガ、龍蛇神」という意味です。天平8(736)年、聖武天皇の勅命で、行基が建立した霊山寺(りょうせんじ)があります。薬師如来が本尊ということですが、大国主を表す毘沙門天立像と台与の本地仏の十一面観音立像が重文に指定されています。霊山寺の裏に葛上神社(くずがみじんじゃ)があり、主祭神は建速須佐命(たけはやすさのおのみこと)ですが、相殿に大山咋神(おおやまくいのかみ) 杣谷大明神社(そまたにだいみょうじん)、天照大神(あまてらすおおみかみ) 天照皇大神社、三筒男命(みつつおのみこと) 住吉神社があります。「葛上」は「九頭龍」と同じで「国津神(くにつかみ)」を意味するようで、すべて大国主を祀っているのです。さらに霊山寺奥之院では弁財天卑弥呼を祀っていますので、和邇氏の一族が祀っていたと考えられます。

ということで、今年も一年間、皆様のご支援で大発見をいくつもできました。どうも有難うございました。大きな怪我や病気にもならずに、夏には九州旅行をして数多くの史跡を見学してとてもいい成果が得られました。来年もまたお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いお年をお迎えください(#^.^#)。

【関連記事】

【発見!】仁徳天皇の怖い秘密?

富雄丸山古墳に隠された大きな秘密?(;^ω^)

消された和邇氏の正体が建国の謎を解くカギ?

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキングいよいよ令和五年(2023年)の大発見第1位です。考古学的にはこの発見が最大の話題だったと思います。一気に国宝級の超豪華な副葬品が二点も発掘されて、日本中沸き立ったのではないかと思います。一体誰の墓だろう?と皆、首をかしげているはずです。しかも大和盆地で前方後円墳ではない大型の円墳ですから、天皇の墓ではない有力者のものだと考えている方が多いのではないかと思います(^_-)-☆

ところがこれは、「富雄丸山古墳の被葬者は?(^_-)-☆」で述べたとおり、紛れもなく天皇の墓だと思います。それも、記紀には登場しない天皇です。そ~なんです、日本書紀が隠した天皇のひとりです。播磨国風土記に登場している宇治天皇ですから、応神天皇の皇太子菟道稚郎子(うじのわきいらつこ/うぢのわきいらつこ)です。

応神天皇崩御後に、異母兄の大山守皇子が反乱を起こすのですが、同じく異母兄の大鷦鷯尊(おほさざきのみこと、仁徳天皇)が事前に菟道稚郎子に知らせたので、大山守皇子は殺されます。菟道稚郎子は皇位を大鷦鷯尊に譲ろうとするのですが、大鷦鷯尊も辞退し、3年の空位の後に菟道稚郎子が自殺したので結局大鷦鷯尊が即位することになったという美談?となっています。古事記では病死だそうです。大鷦鷯尊は有名な民の竈(かまど)の話にあるように善政を行ったので聖帝(ひじりのみかど) とされています。

これとそっくりな話があります。初代神武天皇の崩御の後の異母兄の手研耳命(たぎしみみのみこと)の反乱を知った兄弟、兄神八井耳命(かんやいみみのみこと)と弟神渟名川耳天皇(かんぬなかわみみのすめらみこと、綏靖天皇)が先手を打って弓で暗殺することになりました。兄は手が震えて弓を射てなかったので、代わりに弟が手研耳命を射殺したことで、兄がこれを恥じて皇位を弟に譲ったということになっています。

しかし、仁徳天皇即位の話もとてもあり得ない作り話として疑われるので、架空の初代神武天皇を創作し、崩御後の皇位争いの前例を作って、皇位争いはよくあることだとしたようです。応神天皇が初代天皇であることも同時に隠したのです。しかし、なぜ隠すのかを考えると、ここに藤原不比等が隠したい大きな秘密があったと分かりました。それは、天武天皇の崩御後に即位していた長男の高市皇子を藤原不比等が暗殺して朝廷の権力を握った経緯を隠し、権力の正統性を押し付けるためだったと推理しました。

日本書紀では高市皇子の母は宗形徳善の娘尼子娘(あまこのいらつめ)で、身分が低いために即位できないので高市皇子は太政大臣になったとされていますが、高市皇子の長男長屋王が皇子であることを示す長屋親王と記された木簡が広大な邸宅跡から発見されていたのです。つまり高市皇子は天皇だったのです。

そして応神天皇の皇太子菟道稚郎子の母は、和邇氏の日触使主(ひふれのおみ)の娘宮主宅媛(みやぬしやかひめ)で、和邇氏は縄文海人ムナカタ族だったことは天理市和邇坐赤阪比古神社のご祭神が宗像女神市寸島比売命(いちきしまひめ)卑弥呼であることから分かりました。卑弥呼が倭国王難升米に暗殺された原因が、247年3月24日の日没直前の日食でしたので、日食に因むような名前の日触使主は和邇氏の祖で卑弥呼の弟赤坂比古のことだったのです。和邇氏は五世紀の雄略天皇や六世紀の継体天皇など、天皇の后妃を出していますから、和邇氏がムナカタ族の系譜だったことも隠したのです。不比等は近江八幡市の和邇氏の祖である卑弥呼や赤坂比古を祀る社(やしろ)にわざわざ出かけて、社名を日群社(ひむれのもり)に変えさせた証拠となる歌が日牟禮八幡宮に残っています。恐らく元は日蝕社(ひはえのもり)だったと推理しています(詳細は「卑弥呼は日食で殺されたムナカタの姫巫女だろう」参照)。

そして応神天皇崩御後の史実は、ヤマト王権成立の過程で起きた狗奴国の内部抗争に関係する話だったのですが、日本書紀では神武東征神話を創って史実を誤魔化しました。仁徳天皇の母は応神天皇の皇后仲姫命(なかつひめのみこと)で、品陀真若王(五百城入彦皇子の王子、景行天皇の孫王)の王女で、母は金田屋野姫命(建稲種命の女)とありますが、景行天皇は尾張王建稲種命のことなので、仲姫命は尾張王の一族なのです。卑弥呼の死後に、尾張王建稲種命の父乎止与命(をとよのみこと)が倭国討伐軍の大将として、倭国軍を蹴散らし、倭国王に立ちました。それに不服だった大国主の新たに部下となった卑弥呼の弟赤坂比古(愛宕権現)に直接討たれたので、建稲種命は父の敵討ちで、大国主、女王台与と赤坂比古を討ったのです。この史実は日本書紀で景行天皇の九州遠征の話になっています(詳細は「【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その1)~(その4)」参照)。ですから大国主の子である応神天皇は和邇氏腹の菟道稚郎子を皇太子にして、応神天皇の崩御後に宇治天皇が即位しました。恐らく和邇氏一族が隆盛になって尾張の地も所領にしたので、尾張氏腹の大鷦鷯尊が暗殺して皇位を奪ったようです。

そして大鷦鷯尊は菟道稚郎子の妹八田皇女(やたのひめみこ)を妃としていましたので、二人の間に生まれた長子と推理した住吉仲皇子(すみのえなかつみこ)に仁徳天皇崩御後に皇位を与えたと推理しています。しかし、日本書紀で長兄とされた大兄去来穂別尊(おおえのいざほわけのみこと、履中天皇)と弟水歯別命(みずはわけのみこと、反正天皇)に暗殺されました。そのために、住吉天皇の皇子雄朝津間稚子宿禰皇子(おあさつまわくごのすくねのみこ、允恭天皇)が履中天皇と反正天皇を暗殺、という悲劇の連鎖が倭の五王の時代に起こったと推理しています。

多くの方が日本書紀を天皇の歴史書だと思い込んでいたために、不比等の日本書紀編纂の一番大きな目的に気付かなかったようです。古事記を作った九世紀の学者多人長(おおのひとなが)は多氏の祖神を神武天皇の皇子神八井耳命としていますが、本当は菟道稚郎子に繋がる一族だったので、隠された史実を藤原氏に気付かれないように暴露する暗号書にしたのだと分かりました(詳細は「空白の世紀と倭の五王の謎?(その1)~(その3)」参照)。

ということで、仁徳天皇に暗殺された宇治天皇(菟道稚郎子)の母方和邇氏一族によって遺骸が引き取られて富雄丸山古墳に立派な副葬品とともに埋葬したと推理しています。菟道稚郎子は宇治市莵道丸山にある宇治墓(うじのはか)を宮内庁は治定していますが、和邇氏の祖(卑弥呼とその父赤坂比古、弟日触使主)がすべて巨大円墳に葬られていることを見つけていますので、それに次ぐ大きさの大型円墳である富雄丸山古墳の被葬者は宇治天皇(菟道稚郎子)でしょう。天皇ですので本来は前方後円墳で葬られるはずでしたが、仁徳天皇に配慮して和邇氏がその領地で密かに埋葬したのだと思います。

(詳細は「卑弥呼の巨大円墳が日本最大だよ!」参照)

今までに見られない超豪華な副葬品が発見されましたが、蛇行剣は文字通り剣身が蛇のように曲がりうねっている(蛇が進行しているさまの如く)形状をしており、東南アジアの蛇信仰が源流のようです。国内で出土したものは70本近くあり、本州から37本が出土し(この内、中部地方出土のものは12本)、残りの半数は南部九州地域に集中し、広域に分布を見せながらも、南部九州に集中しているという空間的に限定された二つの背反する現象となっています。80cmを超えるものは富雄丸山古墳のもの以外にありません。

また、鼉龍文盾形銅鏡(だりゅうもんたてがたどうきょう)は富雄丸山古墳以外には見られないものです。「鼉」という漢字は「ワニ、特にヨウスコウワニ」という意味とあります。富雄丸山古墳の「富」は、「とび、蛇神」です。出雲市富神社(とびじんじゃ)で見たように祭神は八束水臣津野命と天之冬衣命(大国主の父、魏志倭人伝の狗奴国の官狗古智卑狗、久久比神社祭神久々遅命)で大国主までの出雲三代は龍蛇神なのです。「富雄」は「富尾」とみると大国主の子孫という意味になります。そして「和邇氏」は「和珥」「丸邇」「丸」とも書かれるので、「丸山」は和邇氏の円墳という意味だと思います。

富雄丸山古墳の北側は奈良市中町ですが、「中」は「ナーガ、龍蛇神」という意味です。天平8(736)年、聖武天皇の勅命で、行基が建立した霊山寺(りょうせんじ)があります。薬師如来が本尊ということですが、大国主を表す毘沙門天立像と台与の本地仏の十一面観音立像が重文に指定されています。霊山寺の裏に葛上神社(くずがみじんじゃ)があり、主祭神は建速須佐命(たけはやすさのおのみこと)ですが、相殿に大山咋神(おおやまくいのかみ) 杣谷大明神社(そまたにだいみょうじん)、天照大神(あまてらすおおみかみ) 天照皇大神社、三筒男命(みつつおのみこと) 住吉神社があります。「葛上」は「九頭龍」と同じで「国津神(くにつかみ)」を意味するようで、すべて大国主を祀っているのです。さらに霊山寺奥之院では弁財天卑弥呼を祀っていますので、和邇氏の一族が祀っていたと考えられます。

ということで、今年も一年間、皆様のご支援で大発見をいくつもできました。どうも有難うございました。大きな怪我や病気にもならずに、夏には九州旅行をして数多くの史跡を見学してとてもいい成果が得られました。来年もまたお付き合いのほど、どうぞよろしくお願いいたします。それでは皆様、良いお年をお迎えください(#^.^#)。

【関連記事】

【発見!】仁徳天皇の怖い秘密?

富雄丸山古墳に隠された大きな秘密?(;^ω^)

消された和邇氏の正体が建国の謎を解くカギ?

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング