いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

宮崎先生のメルマガに興味のある内容がありましたので、投稿しました。通説と全く違いますので、メルマガに採用されるか分かりませんが、以下のような内容ですのでお付き合いください(#^.^#)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)8月27日(日曜日)

通巻第7883号

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(読者の声1)『古事記』序文について額面通りに受け取るのは大いに疑問です。『国史烈々』を興味深く拝読しております。賛同できる部分が多いのですが、所々に首を傾げざるを得ない部分もあると感じております。

大勢にあまり関係ないところで異論を挟むのも如何なものかと遠慮しておりました。通巻第7881号につきましては基本的なところで、事実確認が不足しているように見受けましたので、一言申し上げます。

宮崎論によれば、「つまり天武天皇の勅によって、稗田阿礼が記憶して口承し、それを太安万侶が書き取ったのが古事記である」と通説をそのまま受け取っておられますが、これは大いに疑問です。

結論から申し上げれば、『古事記』序文は後の時代に作られたもので、別の言い方をすれば捏造です。また太安万侶は実在の人物ですが、古事記の編纂には関わっていません。また、稗田阿礼は架空の人物もしくは仮に存在していたとしても古事記の内容を口承したというのは、全くの捏造でそのような事実はなかったと考えられます。

誤解のないように申し上げますと『古事記』全体が捏造と言っているわけではありません。ただ、序文を捏造した場合、内容に全く改変がなかったとも考えにくく、『古事記』を扱う場合にはその点を慎重に見極める必要があると考えています。

1)『日本書紀』の天武天皇紀に『古事記』編纂の詔がない。

『日本書紀』30巻のうち、2巻に渡るのは天武天皇紀だけで(神武天皇でも1巻だけ)、他の天皇とは記述量が桁違いで、『日本書紀』は天武天皇紀と言っても良いくらい、天武天皇について詳しく書かれています。その天武天皇紀に今日の研究者を唸らせる「古事記」編纂の詔がないのは、うっかり忘れられたとか、失われたとか言うような説明では説得力がありません。初めから無かったとした時に腑に落ちるように思います。

2)稗田阿礼が誦み習ったのは誰からなのか明らかでない

「帝皇の日繼及び先代の舊辞を誦み習はしむ」という言い方は誰かが誦むことを(そのまま)習い覚えると言う意味になると思われますが、元が信頼できるという前提が無ければ意味を成さないと思います。習った稗田阿礼のことは官位や役職は記載せぬまま、「年は是れ廿八。人と為り聡明にして、目に度れば口に誦み、耳に拂るれば心に勒しき」と言葉を尽くして紹介しながら、習う元のことについて一言も触れていないのは極めて不自然です。

3)通説の通りであったとしても、『日本書紀』には応神天皇の時代に文字の伝来記事があり、遅くとも応神天皇の時代以降においては、天皇の周辺には、文字の読み書きができる人がいたことは疑い難く、文字の伝来から少なくとも300年以上後になっても、我が国に文字がなかったとする古事記序文を額面通りに受け取るのは困難です。

4)序文によれば稗田阿礼が勅を受けたのは28歳の時で、時を経て太安万侶が阿礼から聞き写したのは32年の後で阿礼は60歳ということになり、当時としては相当の年配です。長い中断期間を含めて、これだけのものを長期間にわたって覚えていたのは稀有なことに属すると思われますが、それにも拘らず、『日本書紀』の編纂者の中に稗田阿礼が入っていないばかりか、『日本書紀』や『続日本紀』に稗田阿礼について一言の記述も無いのは不自然な感じは否なめません。

これを稗田阿礼が特別な能力を持っていたためと説明されることがありますが、それであれば尚更『日本書紀』に記載が無いことが理解出来ないように思います。

5)更なる疑問は、覚えていたものを(阿礼から)聞いて書き取ったと言いながら、人の名前について「姓におきて日下を玖沙訶(くさか)と謂ひ、名におきて帶の字を多羅斯(たらし)と謂ふ、かくの如き類は、本の隨(まま)に改めず」として、わざわざ読みにくい字の名前についてその読み方の説明をしていることです。

ここで言う「本の隨(もとのまま)」とはどのような意味でしょうか。岩波文庫の『古事記』(倉野憲司・武田祐吉校注)によれば、従来の慣用通りに用いて改めない、と説明してあります。

聞いたことを書き留めるのですから、どのような字が用いられていたのか分からないはずで、聞き書きするときは当時普通に使われていた文字を使うと考えられるので、わざわざ注釈を入れる必要は無いと思われるにも拘らず、字は従来通りの字を用いた、という説明には違和感を感じます。

校注をそのまま受け入れた場合、従来から人の名前については慣用的に一定の文字が用いられていたことになり、仮に文字による伝承などが記録されていなかったことを受け入れたとしても、名前だけは文字で書かれていたことを意味し、極めて不自然です。

(高柴昭)

(宮崎正弘のコメント)これらの御疑念は、拙著『歩いて見て解けた「古事記」の謎』に書き込んでおります。序文が後世の作文であることも明記しております。

古事記は712年のおよそ、三十年前にできていたというのが小生の推論です。太安万侶の墓は奈良市の郊外の茶畑から発見されました。阿礼の墓らしきは、大和郡山の売太(めた)神社と言われています。境内の大塔は「語り部の郷」でした。

(読者の声2)「国史烈々 連載(30)」の関して、「天武天皇の勅によって、稗田阿礼が記憶して口承し、それを太安万侶が書き取ったのが古事記」と、宮崎先生は書かれておりますが、小生も中学時代にそのように習った記憶があります。

しかしながら、古事記に太安万侶が書いた序文には、引用(但し現代文訳)

(1)「 ここにおいて天武天皇の仰せられましたことは わたしが聞いていることは、諸家で持ち傳えている帝紀と本辭とが、既に眞實と違い多くの僞りを加えているということだ」

引用(2)「そこで本辭の違つているのを惜しみ、帝紀の誤つているのを正そうとして、和銅四年(711年)九月十八日を以つて、わたくし安萬侶に仰せられまして、稗田の阿禮が讀むところの天武天皇の仰せの本辭を記し定めて獻上せよと仰せられましたので、謹んで仰せの主旨に從つて、こまかに採録いたしました」と記されております。

仮に、稗田阿礼が記憶の大天才であったとしても、彼は諸家が提出した「帝紀」「本辞」を読んで暗誦したことが推測されます、でないと、阿礼は誰から、かかる膨大な神代から始まる万世一系歴代の大君の歴史を伝承暗誦したのか? という疑問が生じます。

合理的に考えますと、阿礼を実在とすれば、阿礼は太安万侶の有能な編集助手であったか、つまり、古事記は太安万侶が、諸家の帝紀・本辞から総合・総覧的に編集し校正を加えて完成した帝紀であり、それを「古事記」と名付けたのでは、と愚考する次第ですが、如何でございましょうか。

以前に先生にご質問致しましたが、小生は、その存在が明記されている「帝紀、本辞」が書き物のかたちで存在していたと考えられるのに、全く現存していない点に、奇妙さを感じております。

(KI生、尼崎市)

(宮崎正弘のコメント)すべてが手書き、副本は書写ですから残ること自体が奇跡に近いと思います。国記、天皇記は「乙巳の変」の翌日に、蘇我蝦夷が焼却したことになっており、真相は不明ですが、古事記は蘇我氏のことを意図的に省いたか、あるいは仕上がったが、削除したというのが小生の推理です。

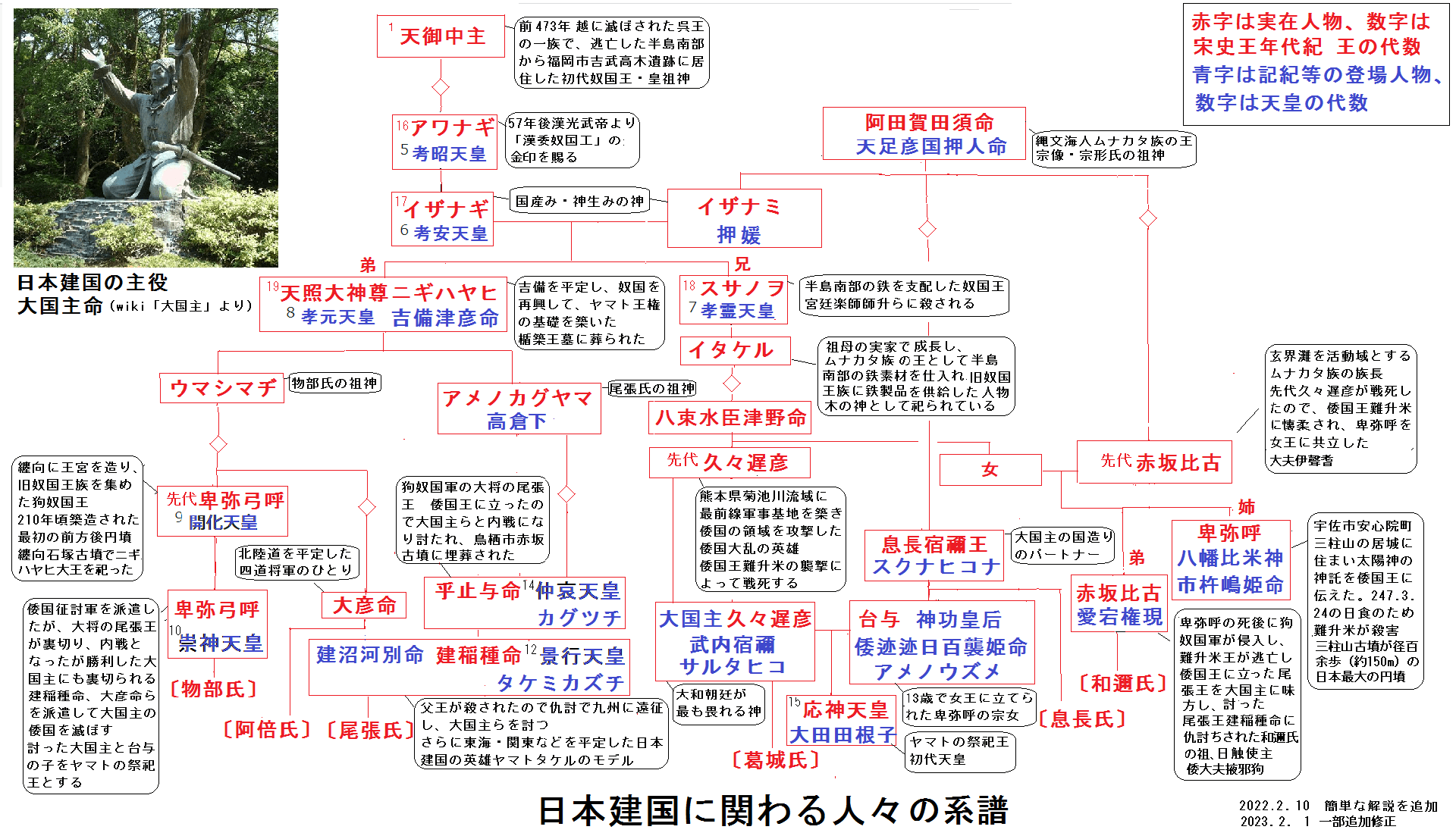

通巻第7883号(読者の声1)(読者の声2)で「古事記」が話題になりましたので、最新の研究成果について紹介させていただきたいと存じます。

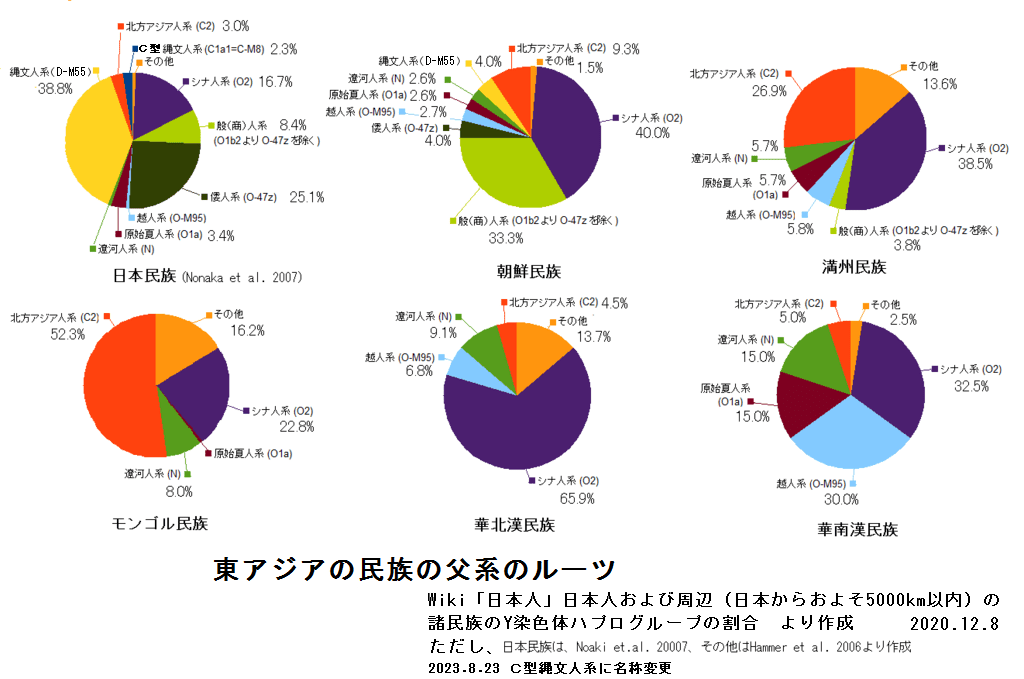

日本の古代史に謎が多いのは文献と事実、つまり考古学や民俗学などの成果とが合致していないのが理由です。普通は事実に基づき文献批判すべきなのですが、多くの日本人は、文献の内容は正しいとして、都合の好いように解釈して乗り切ろうと努力していますので、謎は残されたままです。文献が政治文書だということに気づけば解明できるのですが、洗脳されているので難しいのです。

どういうことかを説明します。現存する日本最古の正史「日本書紀」は、ご存じのとおり天武天皇が編纂を命じたので天皇の歴史書だと学校で習っています。しかし、その完成は崩御の34年後なのです。時の権力者は藤原不比等でした。皇后とされた鵜野讃良(うのさらら、持統天皇)と組んで皇位を簒奪しました。鵜野の孫軽皇子(文武天皇、天武天皇と鵜野の子草壁の皇子)を異例の十五歳で即位させ、不比等の娘宮子を妃とした事実を正当化するために、日本神話を創って、その後の歴史も改ざんしていることが事実で検証して分かりました。

史実は、鵜野は即位しておらず、天武天皇の長男高市皇子が即位しているので、持統天皇は実在しないと分かりました。また、皇后が即位するというあり得ない話を押し付けるために、前例として「隋書倭国伝」の内容と矛盾する推古天皇(敏達天皇皇后)を創作しました。また、天皇が三韓の調を受けている際中の暗殺劇など外交的に見てもあり得ない話ですので「乙巳の変」の時の皇極天皇(舒明天皇皇后、重祚して斉明天皇)も創作です(中大兄の母というのもウソ、舒明天皇もフェイクだと万葉集研究家の渡辺康則氏が突き止めています)。その後のすべての女性天皇もフェイクだということも分かりました。

京都にある天皇家の菩提寺泉涌寺では天智天皇とその孫光仁天皇から歴代の天皇を祀っていますが、明治になるまで女性は天皇として誰ひとり祀られていないことが分かりました。仏事に掲げる江戸時代の二人の女性天皇の肖像画も、明治になって作られたようです。

未婚の皇女には奈良時代から南北朝時代まで斎王制度があり、伊勢神宮と加茂神社に本当の祭神天照皇大神(大国主命、初代応神天皇の父)の妻として仕えていました。文武二年創建の伊勢神宮へは鵜野も、明治以前の歴代天皇もどなたも参拝していません(詳細は筑紫申真「アマテラスの誕生」講談社学術文庫参照)。壬申の乱を勝利した後に天武天皇皇女が斎王として派遣されていますが、天武天皇の祖神は大国主命(高野御子)ですので京丹後市竹野(たかの)神社を斎宮としたと推理しています(「伊勢神宮はいつ誰が創建した?(その1)・(その2)」参照)。ヤマトの大王(天皇)は皇統の男系男子が継承するというのが宗教上の決まりで、伝統ですので、内親王でも女性は即位できません。男女差別ではないのです(「天皇陛下の本来の仕事とは?!」参照)。

不比等は、唐の律令制度を日本の実情に合うようにするということにして、太政官と神祇官に分けた大宝律令を制定しました。律令によって天皇や有力豪族を縛り、天皇の外戚として実質的に太政官の上に立ち、政治の実権を握りました。正史によって過去を支配してその権力の正統性を独占するために神祇官に同族とされる中臣氏をつけました。日本建国時代に活躍した豪族の祭神名、神社名や由緒書を強権によって変えさせました。そして藤原氏の出自を隠すために祖神に大活躍させた神話を作り、不都合な史実の隠ぺい・歴史の改ざんを行いました(「藤原鎌足は日本人じゃない?ブッブー!」「【衝撃】百済王のなぞ?いつ・誰が背乗りした?」「中臣氏の正体もか?」参照)。

不比等は藤原氏の繁栄を信じて「日本書紀」の完成した720年に亡くなっています。不比等の子孫も朝廷の実権を握り続けるために神社行政を行ったので、ほとんどの神社伝承は史実と矛盾するものになっています。しかし、藤原氏に気づかれないような内容にして秘匿されてきた記紀に反する神社伝承は、謎の解明のヒントになりました。また荒唐無稽な内容の古史古伝がいくつも存在しますが、すべて藤原氏の歴史改ざんが原因だったようです。

「古事記」もその一つなのです。九世紀の朝廷で「日本書紀」を講義した学者多人長(おおのひとなが)が突然、表に出してきたものです。その序文に「日本書紀」の前に完成したと書かれていますが(712年)、すでに皆様がご指摘の理由のとおりです。加えて、姓(かばね)のない稗田阿礼が天皇のお傍に侍る舎人などではありえません。さらに皇族でもなく歴史書編纂の実績もない太安万侶に天皇が編纂を命じることなどもあり得ない話です。ですから、「古事記」は人長による偽書なのですが、基本的に「日本書紀」に沿った内容を載せながら、神名・人名などの読み方を記載し、「日本書紀」の内容をより詳しく説明した文章を付け加えたり、「日本書紀」にない大国主神話も登場させていますので「原古事記」はあったはずです。

しかし、それは記紀とは全く内容が異なる歴史書でしょう。神武天皇皇子を祖とした多氏と、「日本書紀」で百済の弓月王を祖とされた秦氏はどちらも本貫地が隣同士で大国主命(記紀の武内宿禰)を祖とする一族でした。これらの人々は共有している歴史の真相を暴露しようとウズウズしています。秦河勝を祖とする能楽(猿楽)の隠されたテーマが日本建国の真相だと突き止めています(「秦氏の正体と能楽のひみつ?」「秦氏と古事記の関係?」参照)。

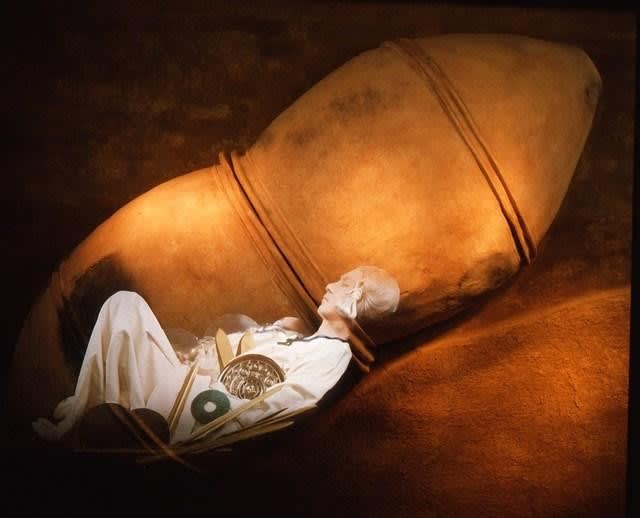

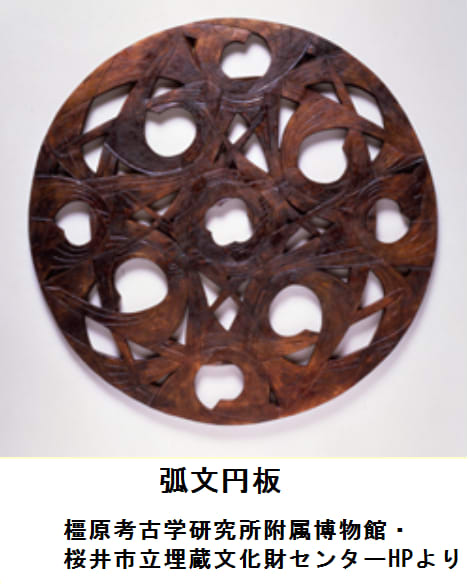

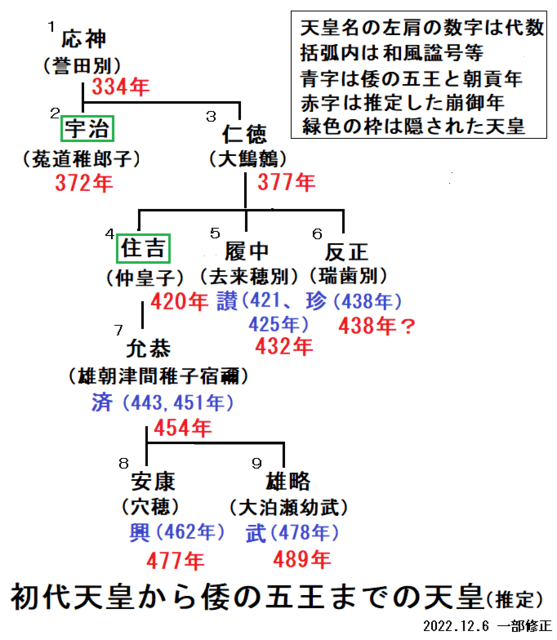

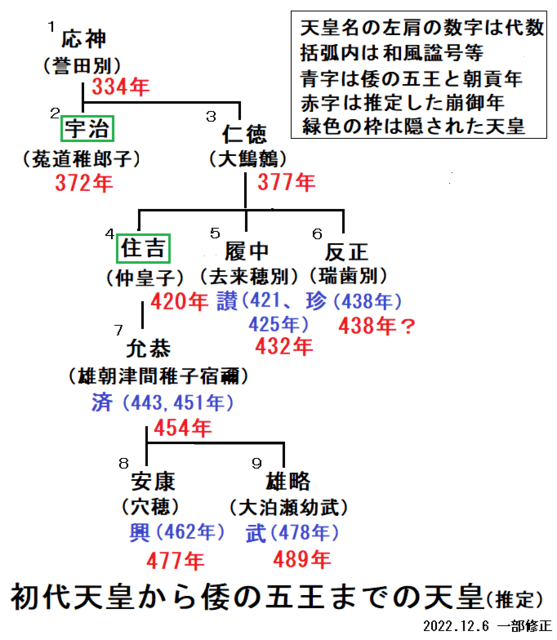

「古事記」は「日本書紀」とは矛盾する独自の崩年干支を付け加えていることなどから、正史が隠した史実に導く暗号書だったことが分かりました。先日豪華な副葬品で話題になった奈良市富雄丸山古墳の被葬者も、「日本書紀」が隠した天皇のひとりでした。応神天皇の皇太子菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)が即位していたと推理しました(「播磨国風土記」にある宇治天皇)。詳しくは「刮目天の古代史 空白の世紀と倭の五王の謎(その1)~(その3)」「富雄丸山古墳に隠された大きな秘密?」「富雄丸山古墳の被葬者は?」を参照してください。

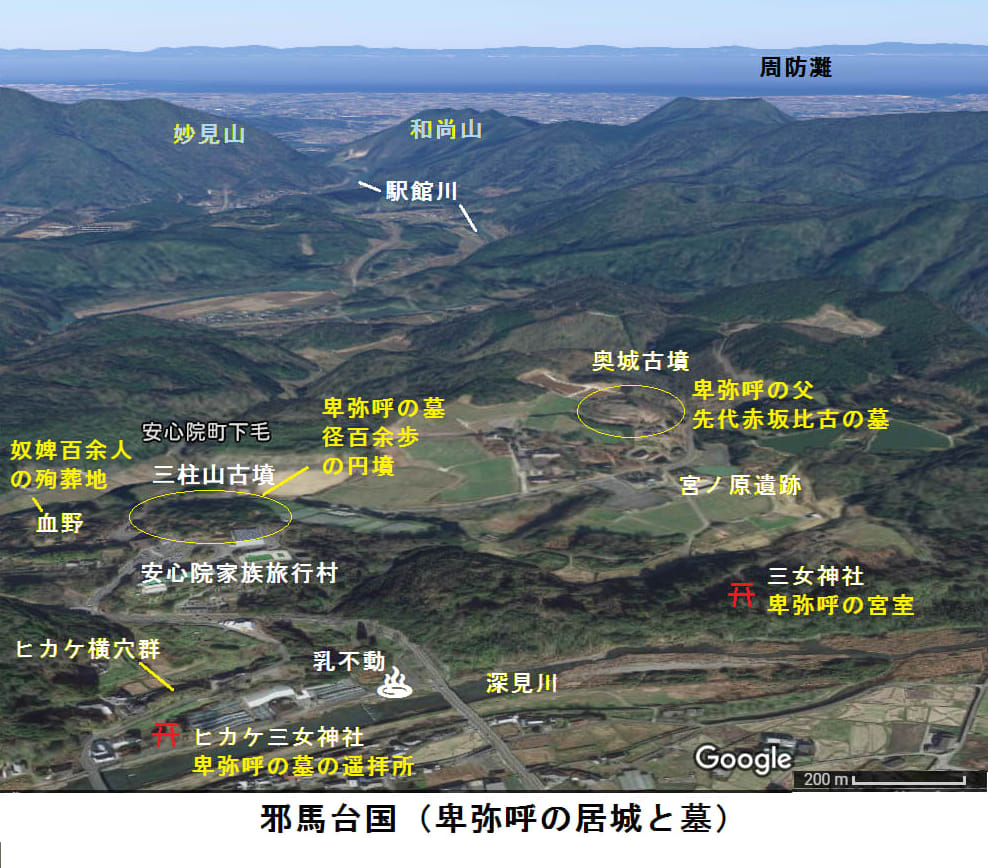

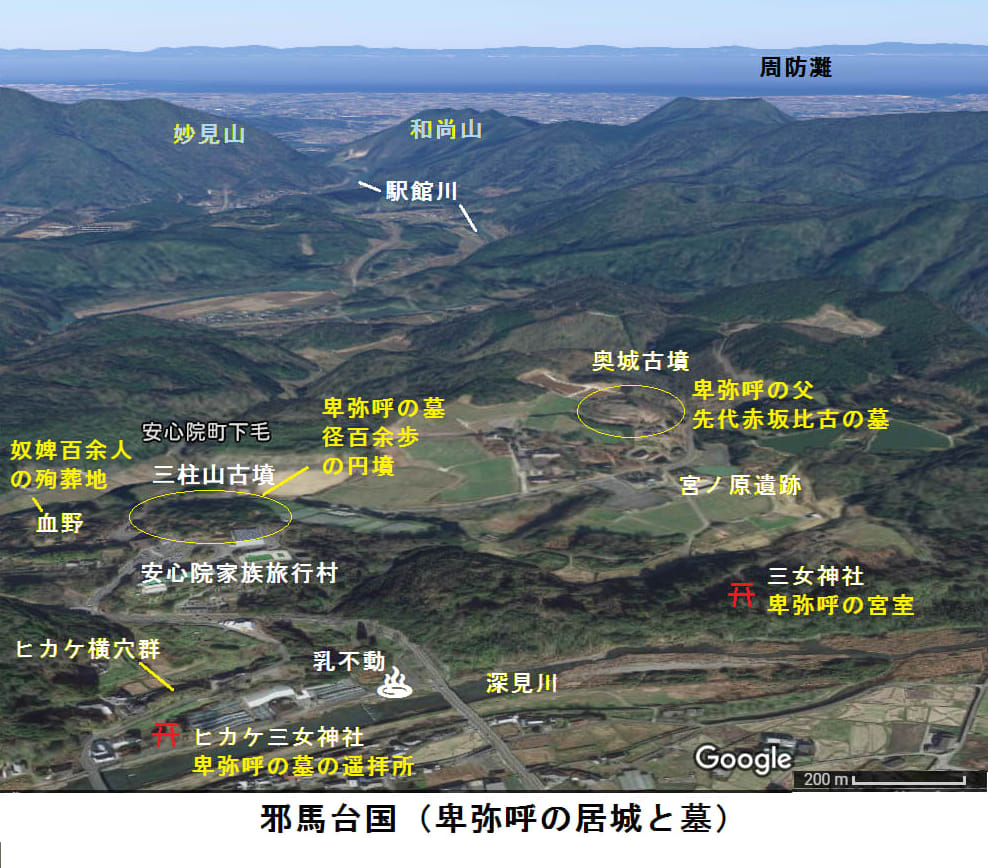

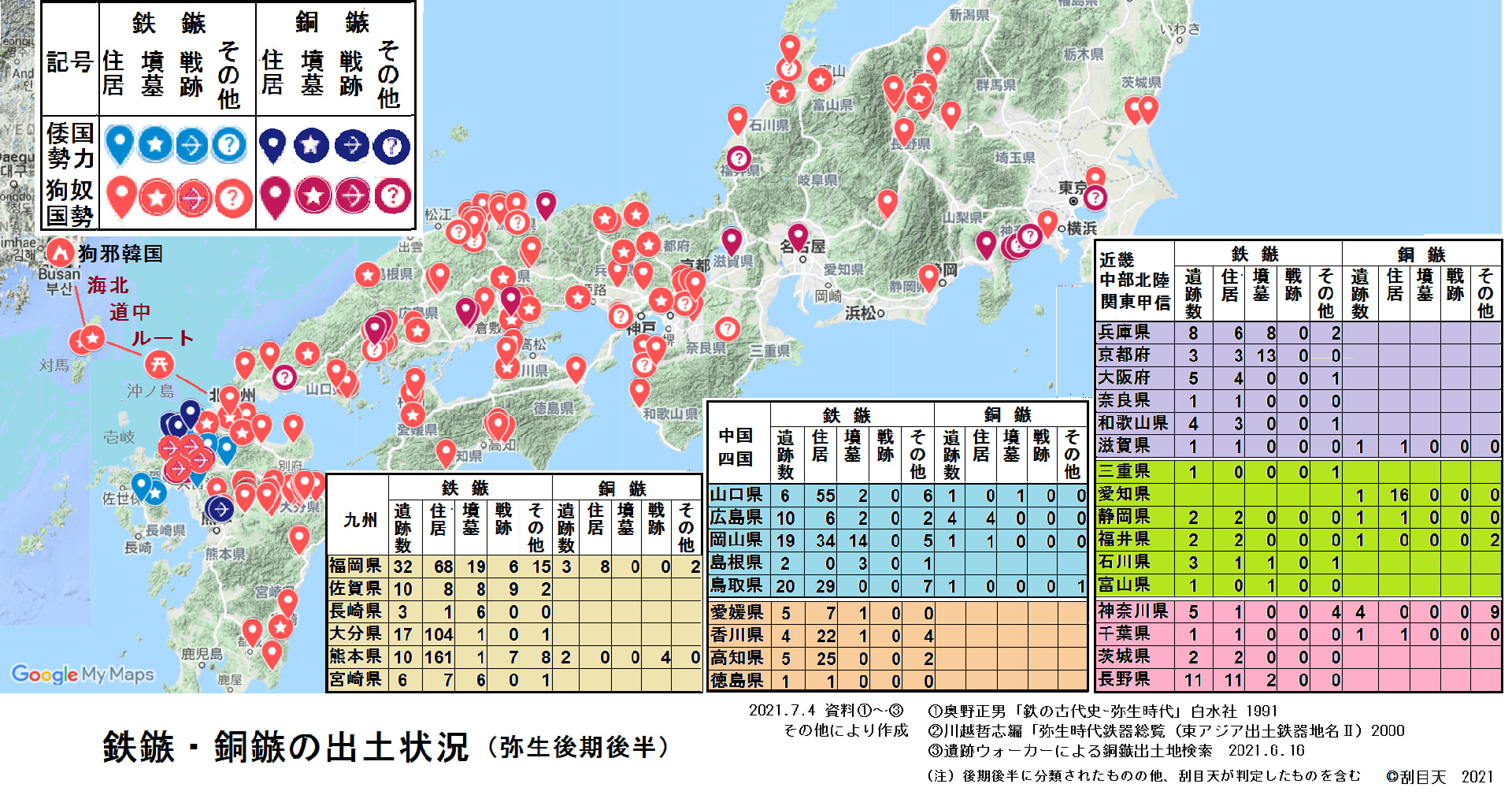

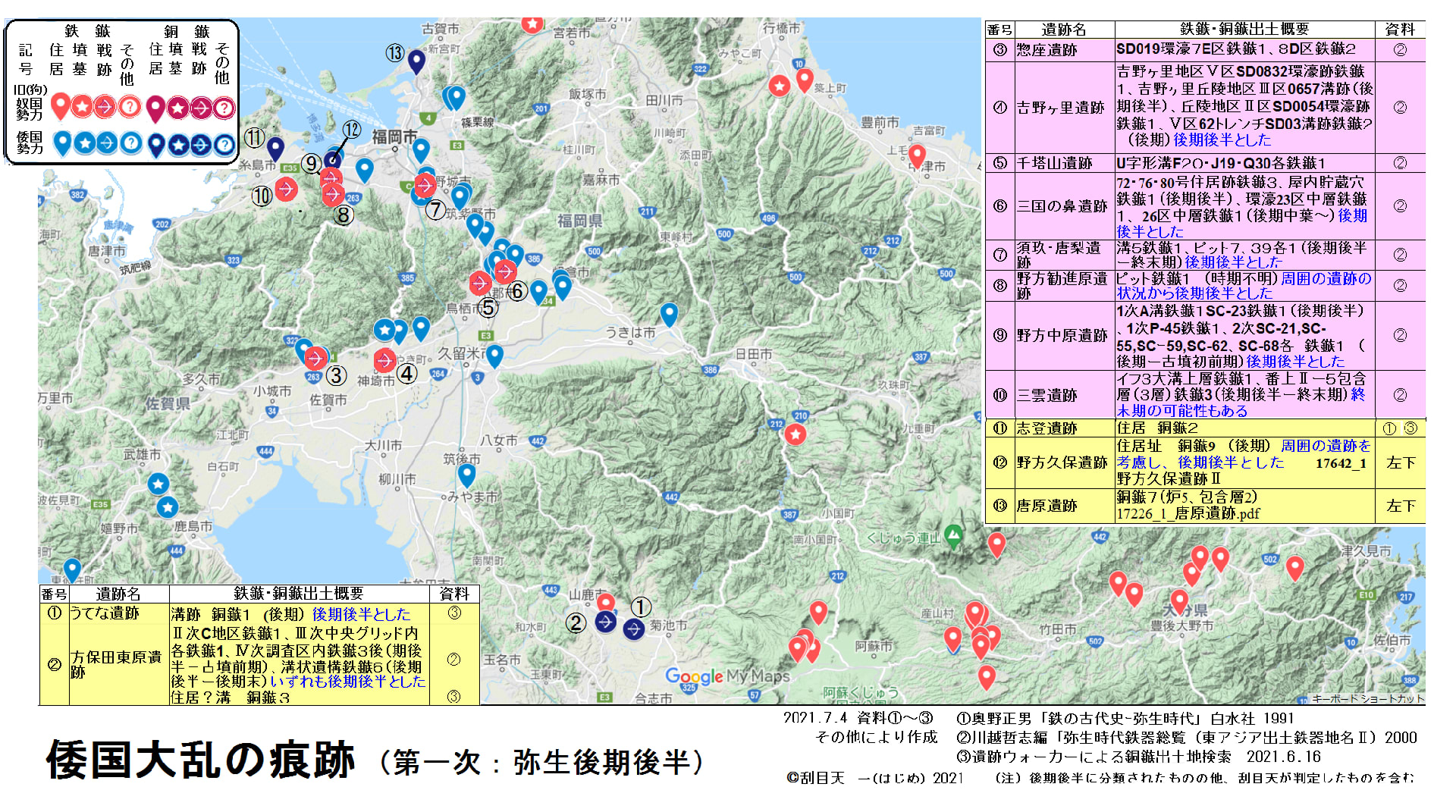

藤原氏にとって和邇氏が活躍した日本建国の史実が都合が悪いので、和邇氏の祖の宗像女神イチキシマヒメ卑弥呼も隠しています(天理市和邇坐赤阪比古神社の祭神です)。しかし、「三国志」そして「魏志倭人伝」も政治文書だと分かれば権力者の意図を推理して邪馬台国の場所も判明しています。卑弥呼の墓は宇佐市「三柱山古墳」です(詳細は「邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!」,「卑弥呼の墓は今?」など参照)。

「古事記」はご存じのとおり、江戸時代まで祭祀に関わる氏族によって細々と伝えられてきたのですが、江戸中期の国学者本居宣長によって発掘され、高く評価されるようになりました。神道家平田篤胤がその影響を受け復古神道を作り、幕末の志士らの人気になりました。

明治になるまで人々の間で伝えられてきた、神仏習合、山岳信仰の修験道、道教・陰陽道などの影響を受けた、記紀神話と全く別物の神話が日本に存在していました。しかし、明治新政府によって神仏分離令が発せられて、多くの寺院などとともに破壊されてしまいました。

国家神道が創設され、学校教育でも記紀神話に基づく国史が教えられましたので、戦後も日本国民に記紀神話が定着しています。しかし、それはほとんど日本民族の古来からの神話ではない全く新しい神話だったのです。というか、藤原氏が権力を維持するために創作した神話と歴史だったということなのです。天皇の歴史書ではなかったと気づくと、古代史の謎がどんどん解けてきます。考え方の詳しい話は【刮目天の古代史】をご参照ください。

(刮目天)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング宮崎先生のメルマガに興味のある内容がありましたので、投稿しました。通説と全く違いますので、メルマガに採用されるか分かりませんが、以下のような内容ですのでお付き合いください(#^.^#)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和五年(2023)8月27日(日曜日)

通巻第7883号

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(読者の声1)『古事記』序文について額面通りに受け取るのは大いに疑問です。『国史烈々』を興味深く拝読しております。賛同できる部分が多いのですが、所々に首を傾げざるを得ない部分もあると感じております。

大勢にあまり関係ないところで異論を挟むのも如何なものかと遠慮しておりました。通巻第7881号につきましては基本的なところで、事実確認が不足しているように見受けましたので、一言申し上げます。

宮崎論によれば、「つまり天武天皇の勅によって、稗田阿礼が記憶して口承し、それを太安万侶が書き取ったのが古事記である」と通説をそのまま受け取っておられますが、これは大いに疑問です。

結論から申し上げれば、『古事記』序文は後の時代に作られたもので、別の言い方をすれば捏造です。また太安万侶は実在の人物ですが、古事記の編纂には関わっていません。また、稗田阿礼は架空の人物もしくは仮に存在していたとしても古事記の内容を口承したというのは、全くの捏造でそのような事実はなかったと考えられます。

誤解のないように申し上げますと『古事記』全体が捏造と言っているわけではありません。ただ、序文を捏造した場合、内容に全く改変がなかったとも考えにくく、『古事記』を扱う場合にはその点を慎重に見極める必要があると考えています。

1)『日本書紀』の天武天皇紀に『古事記』編纂の詔がない。

『日本書紀』30巻のうち、2巻に渡るのは天武天皇紀だけで(神武天皇でも1巻だけ)、他の天皇とは記述量が桁違いで、『日本書紀』は天武天皇紀と言っても良いくらい、天武天皇について詳しく書かれています。その天武天皇紀に今日の研究者を唸らせる「古事記」編纂の詔がないのは、うっかり忘れられたとか、失われたとか言うような説明では説得力がありません。初めから無かったとした時に腑に落ちるように思います。

2)稗田阿礼が誦み習ったのは誰からなのか明らかでない

「帝皇の日繼及び先代の舊辞を誦み習はしむ」という言い方は誰かが誦むことを(そのまま)習い覚えると言う意味になると思われますが、元が信頼できるという前提が無ければ意味を成さないと思います。習った稗田阿礼のことは官位や役職は記載せぬまま、「年は是れ廿八。人と為り聡明にして、目に度れば口に誦み、耳に拂るれば心に勒しき」と言葉を尽くして紹介しながら、習う元のことについて一言も触れていないのは極めて不自然です。

3)通説の通りであったとしても、『日本書紀』には応神天皇の時代に文字の伝来記事があり、遅くとも応神天皇の時代以降においては、天皇の周辺には、文字の読み書きができる人がいたことは疑い難く、文字の伝来から少なくとも300年以上後になっても、我が国に文字がなかったとする古事記序文を額面通りに受け取るのは困難です。

4)序文によれば稗田阿礼が勅を受けたのは28歳の時で、時を経て太安万侶が阿礼から聞き写したのは32年の後で阿礼は60歳ということになり、当時としては相当の年配です。長い中断期間を含めて、これだけのものを長期間にわたって覚えていたのは稀有なことに属すると思われますが、それにも拘らず、『日本書紀』の編纂者の中に稗田阿礼が入っていないばかりか、『日本書紀』や『続日本紀』に稗田阿礼について一言の記述も無いのは不自然な感じは否なめません。

これを稗田阿礼が特別な能力を持っていたためと説明されることがありますが、それであれば尚更『日本書紀』に記載が無いことが理解出来ないように思います。

5)更なる疑問は、覚えていたものを(阿礼から)聞いて書き取ったと言いながら、人の名前について「姓におきて日下を玖沙訶(くさか)と謂ひ、名におきて帶の字を多羅斯(たらし)と謂ふ、かくの如き類は、本の隨(まま)に改めず」として、わざわざ読みにくい字の名前についてその読み方の説明をしていることです。

ここで言う「本の隨(もとのまま)」とはどのような意味でしょうか。岩波文庫の『古事記』(倉野憲司・武田祐吉校注)によれば、従来の慣用通りに用いて改めない、と説明してあります。

聞いたことを書き留めるのですから、どのような字が用いられていたのか分からないはずで、聞き書きするときは当時普通に使われていた文字を使うと考えられるので、わざわざ注釈を入れる必要は無いと思われるにも拘らず、字は従来通りの字を用いた、という説明には違和感を感じます。

校注をそのまま受け入れた場合、従来から人の名前については慣用的に一定の文字が用いられていたことになり、仮に文字による伝承などが記録されていなかったことを受け入れたとしても、名前だけは文字で書かれていたことを意味し、極めて不自然です。

(高柴昭)

(宮崎正弘のコメント)これらの御疑念は、拙著『歩いて見て解けた「古事記」の謎』に書き込んでおります。序文が後世の作文であることも明記しております。

古事記は712年のおよそ、三十年前にできていたというのが小生の推論です。太安万侶の墓は奈良市の郊外の茶畑から発見されました。阿礼の墓らしきは、大和郡山の売太(めた)神社と言われています。境内の大塔は「語り部の郷」でした。

(読者の声2)「国史烈々 連載(30)」の関して、「天武天皇の勅によって、稗田阿礼が記憶して口承し、それを太安万侶が書き取ったのが古事記」と、宮崎先生は書かれておりますが、小生も中学時代にそのように習った記憶があります。

しかしながら、古事記に太安万侶が書いた序文には、引用(但し現代文訳)

(1)「 ここにおいて天武天皇の仰せられましたことは わたしが聞いていることは、諸家で持ち傳えている帝紀と本辭とが、既に眞實と違い多くの僞りを加えているということだ」

引用(2)「そこで本辭の違つているのを惜しみ、帝紀の誤つているのを正そうとして、和銅四年(711年)九月十八日を以つて、わたくし安萬侶に仰せられまして、稗田の阿禮が讀むところの天武天皇の仰せの本辭を記し定めて獻上せよと仰せられましたので、謹んで仰せの主旨に從つて、こまかに採録いたしました」と記されております。

仮に、稗田阿礼が記憶の大天才であったとしても、彼は諸家が提出した「帝紀」「本辞」を読んで暗誦したことが推測されます、でないと、阿礼は誰から、かかる膨大な神代から始まる万世一系歴代の大君の歴史を伝承暗誦したのか? という疑問が生じます。

合理的に考えますと、阿礼を実在とすれば、阿礼は太安万侶の有能な編集助手であったか、つまり、古事記は太安万侶が、諸家の帝紀・本辞から総合・総覧的に編集し校正を加えて完成した帝紀であり、それを「古事記」と名付けたのでは、と愚考する次第ですが、如何でございましょうか。

以前に先生にご質問致しましたが、小生は、その存在が明記されている「帝紀、本辞」が書き物のかたちで存在していたと考えられるのに、全く現存していない点に、奇妙さを感じております。

(KI生、尼崎市)

(宮崎正弘のコメント)すべてが手書き、副本は書写ですから残ること自体が奇跡に近いと思います。国記、天皇記は「乙巳の変」の翌日に、蘇我蝦夷が焼却したことになっており、真相は不明ですが、古事記は蘇我氏のことを意図的に省いたか、あるいは仕上がったが、削除したというのが小生の推理です。

通巻第7883号(読者の声1)(読者の声2)で「古事記」が話題になりましたので、最新の研究成果について紹介させていただきたいと存じます。

日本の古代史に謎が多いのは文献と事実、つまり考古学や民俗学などの成果とが合致していないのが理由です。普通は事実に基づき文献批判すべきなのですが、多くの日本人は、文献の内容は正しいとして、都合の好いように解釈して乗り切ろうと努力していますので、謎は残されたままです。文献が政治文書だということに気づけば解明できるのですが、洗脳されているので難しいのです。

どういうことかを説明します。現存する日本最古の正史「日本書紀」は、ご存じのとおり天武天皇が編纂を命じたので天皇の歴史書だと学校で習っています。しかし、その完成は崩御の34年後なのです。時の権力者は藤原不比等でした。皇后とされた鵜野讃良(うのさらら、持統天皇)と組んで皇位を簒奪しました。鵜野の孫軽皇子(文武天皇、天武天皇と鵜野の子草壁の皇子)を異例の十五歳で即位させ、不比等の娘宮子を妃とした事実を正当化するために、日本神話を創って、その後の歴史も改ざんしていることが事実で検証して分かりました。

史実は、鵜野は即位しておらず、天武天皇の長男高市皇子が即位しているので、持統天皇は実在しないと分かりました。また、皇后が即位するというあり得ない話を押し付けるために、前例として「隋書倭国伝」の内容と矛盾する推古天皇(敏達天皇皇后)を創作しました。また、天皇が三韓の調を受けている際中の暗殺劇など外交的に見てもあり得ない話ですので「乙巳の変」の時の皇極天皇(舒明天皇皇后、重祚して斉明天皇)も創作です(中大兄の母というのもウソ、舒明天皇もフェイクだと万葉集研究家の渡辺康則氏が突き止めています)。その後のすべての女性天皇もフェイクだということも分かりました。

京都にある天皇家の菩提寺泉涌寺では天智天皇とその孫光仁天皇から歴代の天皇を祀っていますが、明治になるまで女性は天皇として誰ひとり祀られていないことが分かりました。仏事に掲げる江戸時代の二人の女性天皇の肖像画も、明治になって作られたようです。

未婚の皇女には奈良時代から南北朝時代まで斎王制度があり、伊勢神宮と加茂神社に本当の祭神天照皇大神(大国主命、初代応神天皇の父)の妻として仕えていました。文武二年創建の伊勢神宮へは鵜野も、明治以前の歴代天皇もどなたも参拝していません(詳細は筑紫申真「アマテラスの誕生」講談社学術文庫参照)。壬申の乱を勝利した後に天武天皇皇女が斎王として派遣されていますが、天武天皇の祖神は大国主命(高野御子)ですので京丹後市竹野(たかの)神社を斎宮としたと推理しています(「伊勢神宮はいつ誰が創建した?(その1)・(その2)」参照)。ヤマトの大王(天皇)は皇統の男系男子が継承するというのが宗教上の決まりで、伝統ですので、内親王でも女性は即位できません。男女差別ではないのです(「天皇陛下の本来の仕事とは?!」参照)。

不比等は、唐の律令制度を日本の実情に合うようにするということにして、太政官と神祇官に分けた大宝律令を制定しました。律令によって天皇や有力豪族を縛り、天皇の外戚として実質的に太政官の上に立ち、政治の実権を握りました。正史によって過去を支配してその権力の正統性を独占するために神祇官に同族とされる中臣氏をつけました。日本建国時代に活躍した豪族の祭神名、神社名や由緒書を強権によって変えさせました。そして藤原氏の出自を隠すために祖神に大活躍させた神話を作り、不都合な史実の隠ぺい・歴史の改ざんを行いました(「藤原鎌足は日本人じゃない?ブッブー!」「【衝撃】百済王のなぞ?いつ・誰が背乗りした?」「中臣氏の正体もか?」参照)。

不比等は藤原氏の繁栄を信じて「日本書紀」の完成した720年に亡くなっています。不比等の子孫も朝廷の実権を握り続けるために神社行政を行ったので、ほとんどの神社伝承は史実と矛盾するものになっています。しかし、藤原氏に気づかれないような内容にして秘匿されてきた記紀に反する神社伝承は、謎の解明のヒントになりました。また荒唐無稽な内容の古史古伝がいくつも存在しますが、すべて藤原氏の歴史改ざんが原因だったようです。

「古事記」もその一つなのです。九世紀の朝廷で「日本書紀」を講義した学者多人長(おおのひとなが)が突然、表に出してきたものです。その序文に「日本書紀」の前に完成したと書かれていますが(712年)、すでに皆様がご指摘の理由のとおりです。加えて、姓(かばね)のない稗田阿礼が天皇のお傍に侍る舎人などではありえません。さらに皇族でもなく歴史書編纂の実績もない太安万侶に天皇が編纂を命じることなどもあり得ない話です。ですから、「古事記」は人長による偽書なのですが、基本的に「日本書紀」に沿った内容を載せながら、神名・人名などの読み方を記載し、「日本書紀」の内容をより詳しく説明した文章を付け加えたり、「日本書紀」にない大国主神話も登場させていますので「原古事記」はあったはずです。

しかし、それは記紀とは全く内容が異なる歴史書でしょう。神武天皇皇子を祖とした多氏と、「日本書紀」で百済の弓月王を祖とされた秦氏はどちらも本貫地が隣同士で大国主命(記紀の武内宿禰)を祖とする一族でした。これらの人々は共有している歴史の真相を暴露しようとウズウズしています。秦河勝を祖とする能楽(猿楽)の隠されたテーマが日本建国の真相だと突き止めています(「秦氏の正体と能楽のひみつ?」「秦氏と古事記の関係?」参照)。

「古事記」は「日本書紀」とは矛盾する独自の崩年干支を付け加えていることなどから、正史が隠した史実に導く暗号書だったことが分かりました。先日豪華な副葬品で話題になった奈良市富雄丸山古墳の被葬者も、「日本書紀」が隠した天皇のひとりでした。応神天皇の皇太子菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)が即位していたと推理しました(「播磨国風土記」にある宇治天皇)。詳しくは「刮目天の古代史 空白の世紀と倭の五王の謎(その1)~(その3)」「富雄丸山古墳に隠された大きな秘密?」「富雄丸山古墳の被葬者は?」を参照してください。

藤原氏にとって和邇氏が活躍した日本建国の史実が都合が悪いので、和邇氏の祖の宗像女神イチキシマヒメ卑弥呼も隠しています(天理市和邇坐赤阪比古神社の祭神です)。しかし、「三国志」そして「魏志倭人伝」も政治文書だと分かれば権力者の意図を推理して邪馬台国の場所も判明しています。卑弥呼の墓は宇佐市「三柱山古墳」です(詳細は「邪馬台国は安心院(あじむ)にあった!」,「卑弥呼の墓は今?」など参照)。

「古事記」はご存じのとおり、江戸時代まで祭祀に関わる氏族によって細々と伝えられてきたのですが、江戸中期の国学者本居宣長によって発掘され、高く評価されるようになりました。神道家平田篤胤がその影響を受け復古神道を作り、幕末の志士らの人気になりました。

明治になるまで人々の間で伝えられてきた、神仏習合、山岳信仰の修験道、道教・陰陽道などの影響を受けた、記紀神話と全く別物の神話が日本に存在していました。しかし、明治新政府によって神仏分離令が発せられて、多くの寺院などとともに破壊されてしまいました。

国家神道が創設され、学校教育でも記紀神話に基づく国史が教えられましたので、戦後も日本国民に記紀神話が定着しています。しかし、それはほとんど日本民族の古来からの神話ではない全く新しい神話だったのです。というか、藤原氏が権力を維持するために創作した神話と歴史だったということなのです。天皇の歴史書ではなかったと気づくと、古代史の謎がどんどん解けてきます。考え方の詳しい話は【刮目天の古代史】をご参照ください。

(刮目天)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

(左クリックでGoogleMapにジャンプ)

(左クリックでGoogleMapにジャンプ)

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)