いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

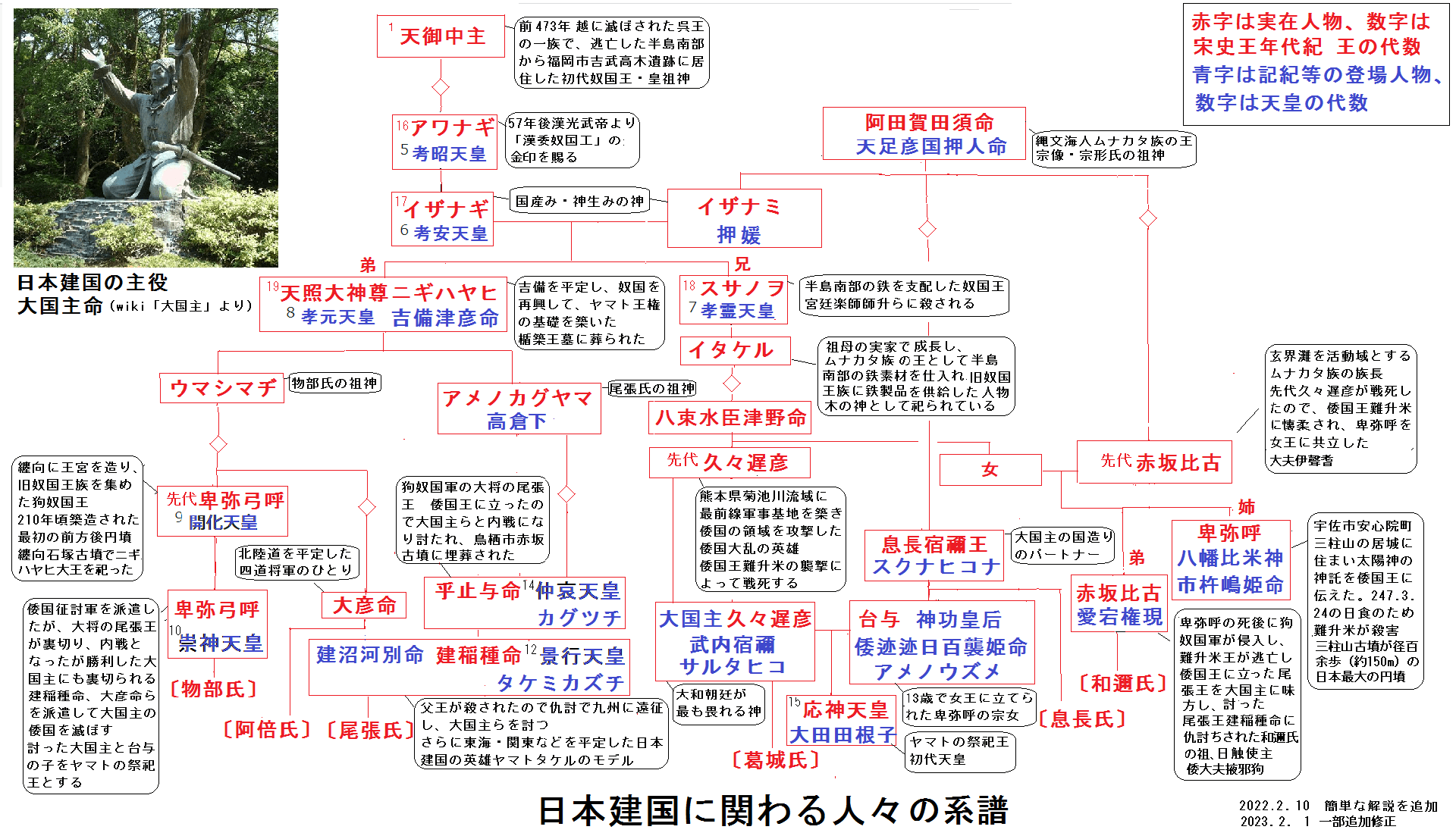

前回の記事で渡来系氏族の秦氏は「実は「日本書紀」で隠された日本建国の真相を伝えたくてムズムズしている一族なのです。同様に「古事記」を創作した九世紀の学者多人長(オオノヒトナガ)は秦氏と関係があったようなので、建国の史実を共有していた模様です。」と書きました。これについて記事にします。お付き合いください(#^.^#)

「日本書紀」崇神天皇五年、国内には疫病が多く、民の死亡者は、半数以上に及ぶほどであった。

六年、百姓の流離する者、或いは反逆する者あり、その勢いは徳を以て治めようとしても難しかった。

そこで一日中、天神地祇にお祈りをした。

その後、天照大神(アマテラスオオミカミ)、倭大国魂(ヤマトノオオクニタマ)の二神を、天皇の御殿の内にお祀りした。

とあり、「元々倭大国魂神は大地主大神として天照大神とともに孝昭天皇の時代から瑞籬宮の大殿に同殿共床で祀られていた」とあります。

ところがその神の勢いを畏れ、共に住むには不安があった。

そこで天照大神を豊鍬入姫命(トヨスキイリビメノミコト)に託し、大和(やまと)の笠縫邑(かさぬいのむら)に祀った。

そして、堅固な石の神籬(ひもろぎ、神が降臨されるところ)を造った。

これが女神アマテラスを伊勢神宮に遷してお祀りする切っ掛けになった話なのですが、天照大神は皇祖神である女神アマテラスのはずなのですから、本来天皇の守護神のはずなので奇妙な話です。倭大国魂は大国主久々遅彦のことで、史実は崇神天皇が討ったヤマト大王への反逆者なのですが、後で述べますがその祟りが天皇を苦しめていたという話です。神に祟られた天皇との名前からも分かりますね(^_-)-☆

そしてこの笠縫邑ですが、wikiに「比定地については、檜原神社(桜井市 三輪)、多神社(磯城郡 田原本町多)、笠縫神社(磯城郡田原本町秦荘(庄)、秦楽寺境内南東隅)、笠山荒神社(桜井市笠)、多神社摂社の姫皇子神社、志貴御県坐神社(桜井市金屋)、小夫天神社(桜井市小夫)、穴師坐兵主神社(桜井市穴師)、飛鳥坐神社(高市郡 明日香村飛鳥)、長谷山口坐神社(桜井市初瀬手力雄)、等々。」とあり、例によって訳が分からなくなっています。最初の桜井市の檜原神社、笠山荒神社、志貴御県坐神社、小夫天神社、長谷山口坐神社は大物主大神が祀られている三輪山やその付近ですから、二柱を同じ場所に遷しても意味がありません。こんなに比定地があるのもおかしな話です。これは宇佐神宮周辺でも見ましたが、同様に藤原氏が様々な比定地を作って訳が分からなくしたと思われますね(;´Д`)。(2023.8.29 赤字訂正、以下すべて修正)

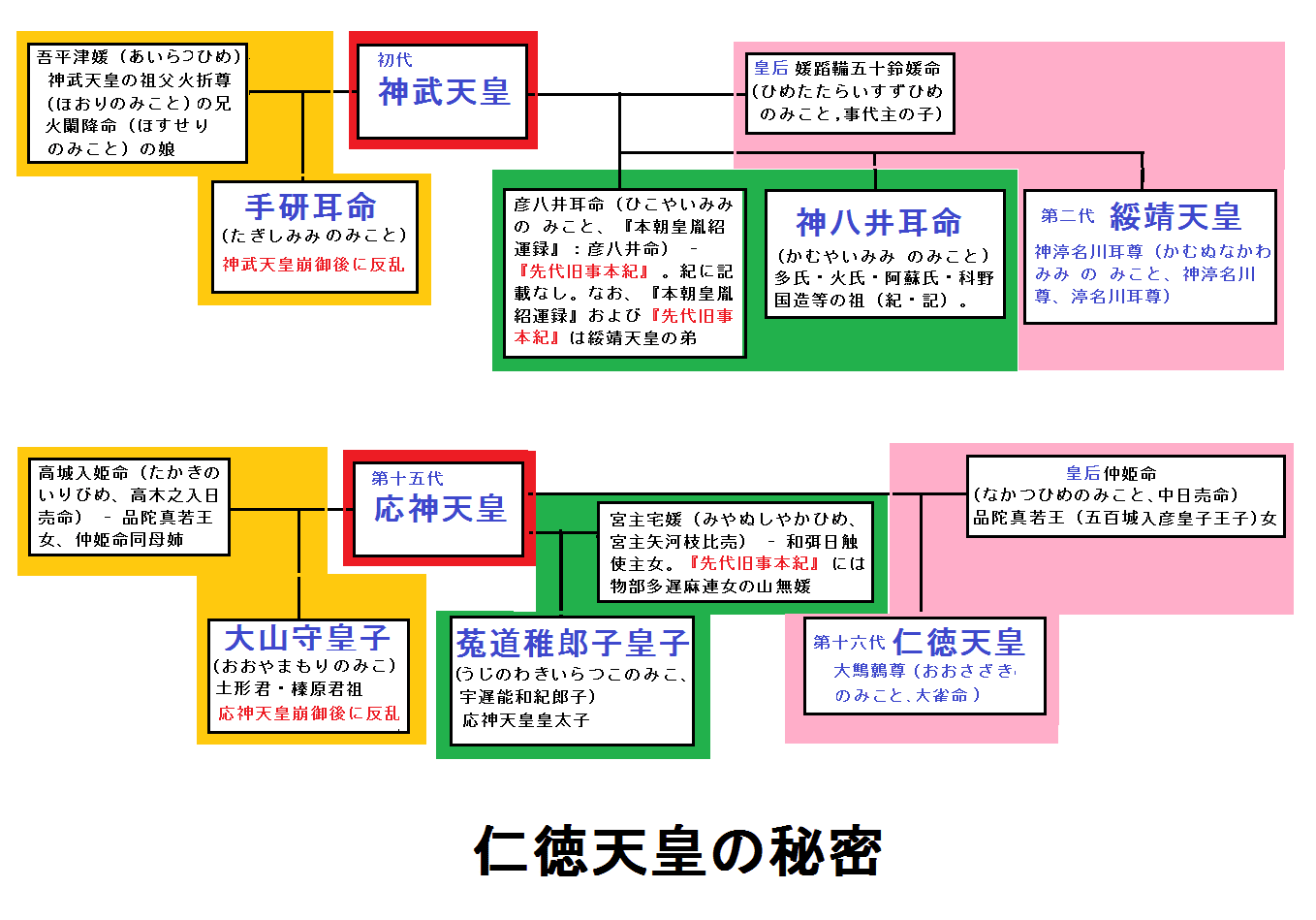

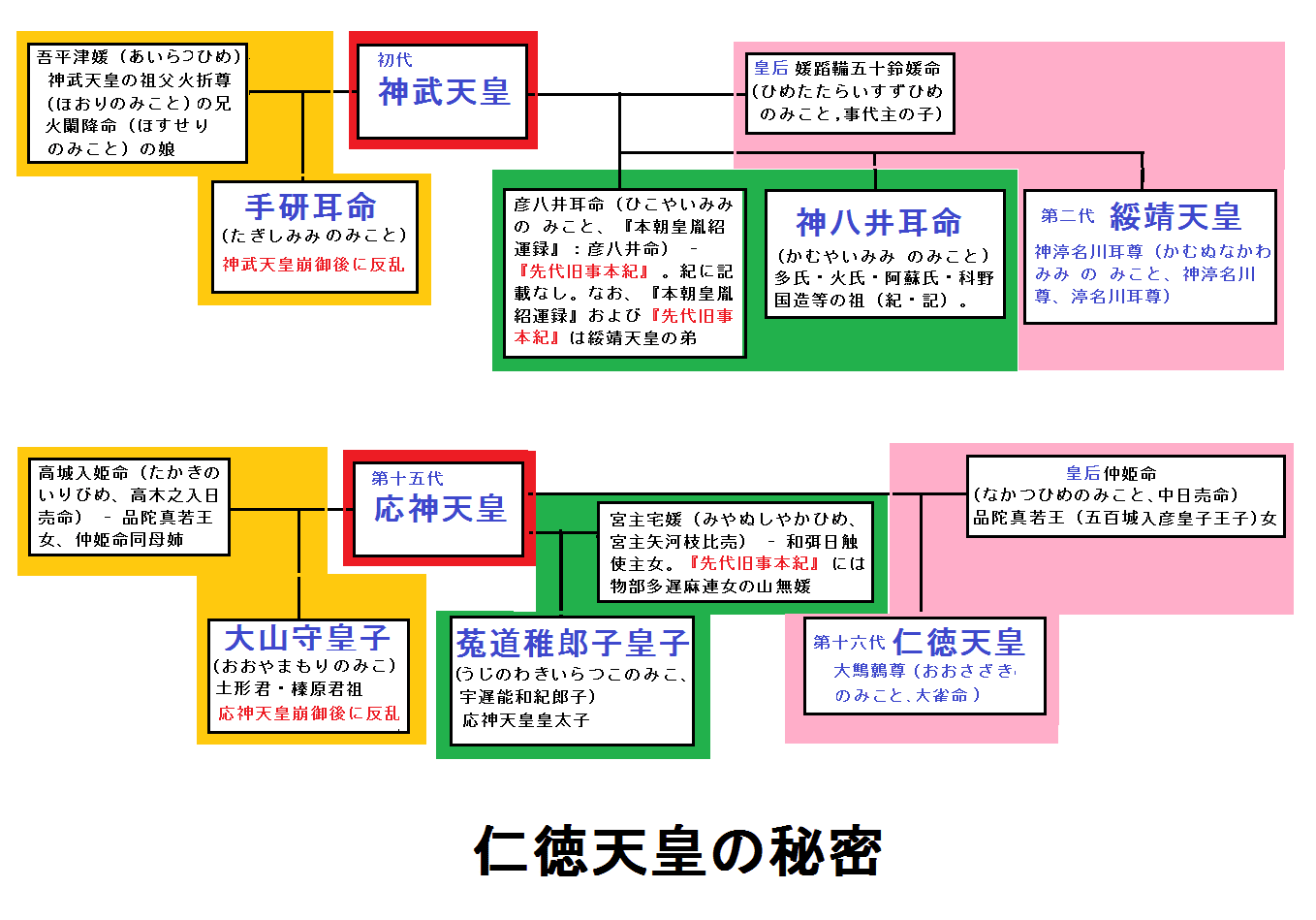

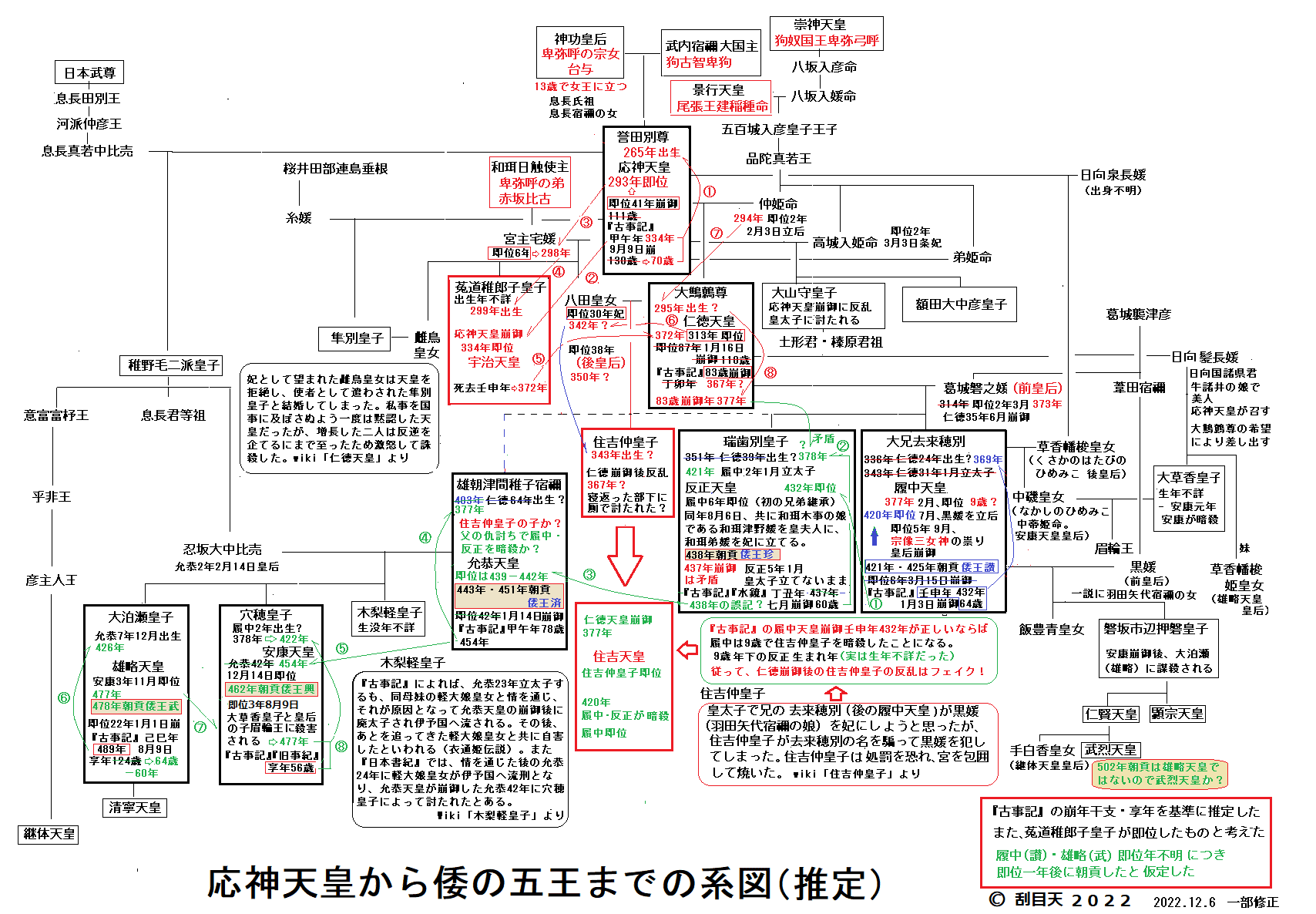

しかし、 磯城郡田原本町多にある多神社という説ですが、この多神社は正式には多坐弥志理都比古神社(多坐彌志理都比古神社、おおにいますみしりつひこじんじゃ)ということで、現在の祭神は神武天皇の他、多氏の祖神である神八井耳命(カミヤイミミノミコト)や太安万侶となっています。しかし古くは、『延喜式神名帳』には「大和国十市郡 多坐彌志理都比古神社二座」と記され、珍子 賢津日霊神尊(うつのみこ さかつひこのみこと)と天祖 賢津日孁神尊(あまつおや さかつひめのみこと)が祀られていたとあります。神武天皇崩御後に皇子たちの相続争いがあり弟神沼河耳命(綏靖天皇)に皇位を譲った神八井耳命が多氏の祖とありますが、応神天皇崩御後の皇子たちの相続争いとほとんど同じなので作り話だと直ぐに分かります。

そして、珍子 賢津日霊神尊は神武東征で水先案内した珍彦(うずひこ、倭国造の祖)が連想させられます。「日本書紀」では後に、椎根津彦(しいねつひこ)に名を改められたとあり、「古事記」では槁根津日子(さおねつひこ)とされています。天孫降臨神話でニニギノミコトを道案内した猿田彦と同じ役割で、教導の神とされています。これは初代応神天皇が本当の父の大国主の祟りによって即位したことを表しているので、猿田彦も珍彦も大国主久々遅彦の分身なのです(^_-)-☆

天祖(あまつおや)は女神ですので天皇の母親という意味にとれます。初代応神天皇の母の神功皇后のモデルとなった女王台与でしょう。ですからこれらサカツヒコ・サカツヒメの二柱の男女の神は例によって大国主久々遅彦と女王台与のことだと直ぐに分かります(^_-)-☆

ということで多氏の本当の祖は大国主久々遅彦と女王台与だったと考えられ、多氏の本拠地(多神社)が笠縫邑というのもいいのかも知れません。女神アマテラスは藤原不比等の創作ですので、最終的に伊勢神宮に遷された本当の天照大神は大国主だったことを示唆しています(詳細は「伊勢神宮はいつ誰が創建した?(その1)・(その2)」参照)。

また、笠縫邑が秦庄にあったという笠縫神社という説ですが、これもバッチリ秦氏の根拠地になりますから、上のとおり天照大神の正体が大国主のなので、前回見たように秦氏が太秦の広隆寺や松尾大社で大国主の本地仏弥勒菩薩や大国主の分身オオヤマクイを祀っているのとは矛盾はありません。さらにこの笠縫神社は、神宮寺ではありませんが真言律宗の秦楽寺(じんらくじ)の中にあります。秦楽寺は百済王から贈られた観音像を聖徳太子が秦河勝に与えたことに始まるとの寺伝がありますが、現在のご本尊は平安時代に作られた千手観音です。その右と左に聖徳太子像と秦河勝像が安置されています。観音菩薩は元々男性と女性の姿をとるようですが、中国に伝わって女性と見られる「慈母観音」などが日本に伝わったとされます。

前回述べた秦氏の伝承から、秦氏が大国主久々遅彦の子孫で、宗像女神卑弥呼を祀る人々ともかかわりがありますので、千手観音は卑弥呼と同じ母系の伊弉冉尊の本地仏ではないかと思います(卑弥呼はイチキシマヒメですから弁財天が本地仏です)。つまり秦氏はもともと半島南部に居た縄文系海人ムナカタ族で、大国主久々遅彦である武内宿禰の長男である波多八代宿禰[5](はたのやしろのすくね)を祖とする波多氏だったということなのです([5] 『古事記』では波多八代宿禰とするが『日本書紀』では羽田が編者の一人となったため波多を羽田に変更し羽田矢代宿禰と書く)。

多氏の根拠地多神社から東に約500mのところにある笠縫神社が秦氏の根拠地の秦庄にあったということで、多氏も秦氏も、どちらも加羅・新羅と関係の深い大国主久々遅彦の子孫で、両氏の母方はムナカタ海人族だったと考えられます。ですから歴史の真相を共有し、多人長は「古事記」によって藤原不比等が隠した真相をあからさまには暴露はできないので、暗号をちりばめたということだったのです。

そして、秦氏ですが、秦楽寺の門前の説明板には、雅楽の楽人や猿楽にも関係する人たちが秦庄には数多く居り、「秦楽とは、秦の楽人である」と書かれているようです。寺の前に、能楽の金春流の猿楽役者の金春大夫の屋敷があったと記されており、観阿弥・世阿弥と同じ秦氏とのことです。

ということで「日本書紀」に記された笠縫邑は多神社か秦楽寺かははっきりしませんが、いずれにしても「日本書紀」崇神紀の天照大神はこの付近の集落の人々が祀った大国主久々遅彦なのです。

そして、先ほどの日本書紀崇神六年の記事のつづき「また日本大国魂神は、淳名城入姫命(ヌナキイリビメノミコト)に預けて祀られた。

ところが渟名城入姫命は、髪が落ち体が瘦せてお祀りすることができなかった。」とあるのは、日本大国魂神である大物主大神(大国主久々遅彦)の祟りは恐ろしいと強調しているのです。

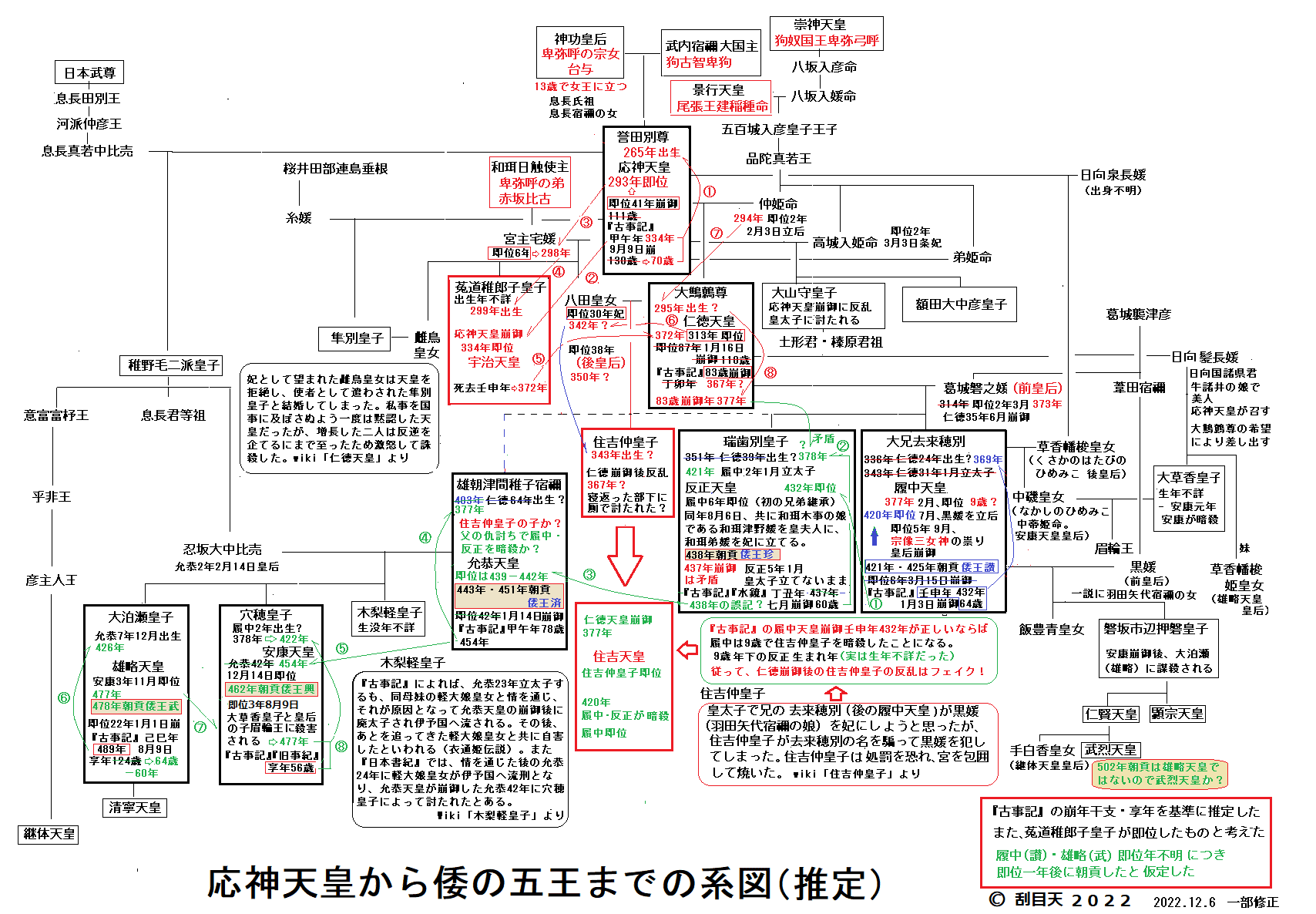

その後崇神八年に大物主大神の妻倭迹迹日百襲姫命(ヤマトトビモモソヒメ)が神憑りして大物主大神の祟りなので、子のオオタタネコに祀らせるようにという神託を天皇に告げたので、天皇は探し出して祀ったところようやく治まったという話です。この話から大国主武内宿禰と百襲姫命である神功皇后台与の子ホムダワケを狗奴国王卑弥弓呼崇神天皇が探し出して、初代祭祀王応神天皇を即位させたというヤマト王権の始まりが推理できるのです。

【関連記事】

秦氏の正体と能楽のひみつ?(^_-)-☆

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング前回の記事で渡来系氏族の秦氏は「実は「日本書紀」で隠された日本建国の真相を伝えたくてムズムズしている一族なのです。同様に「古事記」を創作した九世紀の学者多人長(オオノヒトナガ)は秦氏と関係があったようなので、建国の史実を共有していた模様です。」と書きました。これについて記事にします。お付き合いください(#^.^#)

「日本書紀」崇神天皇五年、国内には疫病が多く、民の死亡者は、半数以上に及ぶほどであった。

六年、百姓の流離する者、或いは反逆する者あり、その勢いは徳を以て治めようとしても難しかった。

そこで一日中、天神地祇にお祈りをした。

その後、天照大神(アマテラスオオミカミ)、倭大国魂(ヤマトノオオクニタマ)の二神を、天皇の御殿の内にお祀りした。

とあり、「元々倭大国魂神は大地主大神として天照大神とともに孝昭天皇の時代から瑞籬宮の大殿に同殿共床で祀られていた」とあります。

ところがその神の勢いを畏れ、共に住むには不安があった。

そこで天照大神を豊鍬入姫命(トヨスキイリビメノミコト)に託し、大和(やまと)の笠縫邑(かさぬいのむら)に祀った。

そして、堅固な石の神籬(ひもろぎ、神が降臨されるところ)を造った。

これが女神アマテラスを伊勢神宮に遷してお祀りする切っ掛けになった話なのですが、天照大神は皇祖神である女神アマテラスのはずなのですから、本来天皇の守護神のはずなので奇妙な話です。倭大国魂は大国主久々遅彦のことで、史実は崇神天皇が討ったヤマト大王への反逆者なのですが、後で述べますがその祟りが天皇を苦しめていたという話です。神に祟られた天皇との名前からも分かりますね(^_-)-☆

そしてこの笠縫邑ですが、wikiに「比定地については、檜原神社(桜井市 三輪)、多神社(磯城郡 田原本町多)、笠縫神社(磯城郡田原本町秦荘(庄)、秦楽寺境内南東隅)、笠山荒神社(桜井市笠)、多神社摂社の姫皇子神社、志貴御県坐神社(桜井市金屋)、小夫天神社(桜井市小夫)、穴師坐兵主神社(桜井市穴師)、飛鳥坐神社(高市郡 明日香村飛鳥)、長谷山口坐神社(桜井市初瀬手力雄)、等々。」とあり、例によって訳が分からなくなっています。最初の桜井市の檜原神社、笠山荒神社、志貴御県坐神社、小夫天神社、長谷山口坐神社は大物主大神が祀られている三輪山やその付近ですから、二柱を同じ場所に遷しても意味がありません。こんなに比定地があるのもおかしな話です。これは宇佐神宮周辺でも見ましたが、同様に藤原氏が様々な比定地を作って訳が分からなくしたと思われますね(;´Д`)。(2023.8.29 赤字訂正、以下すべて修正)

しかし、 磯城郡田原本町多にある多神社という説ですが、この多神社は正式には多坐弥志理都比古神社(多坐彌志理都比古神社、おおにいますみしりつひこじんじゃ)ということで、現在の祭神は神武天皇の他、多氏の祖神である神八井耳命(カミヤイミミノミコト)や太安万侶となっています。しかし古くは、『延喜式神名帳』には「大和国十市郡 多坐彌志理都比古神社二座」と記され、珍子 賢津日霊神尊(うつのみこ さかつひこのみこと)と天祖 賢津日孁神尊(あまつおや さかつひめのみこと)が祀られていたとあります。神武天皇崩御後に皇子たちの相続争いがあり弟神沼河耳命(綏靖天皇)に皇位を譲った神八井耳命が多氏の祖とありますが、応神天皇崩御後の皇子たちの相続争いとほとんど同じなので作り話だと直ぐに分かります。

そして、珍子 賢津日霊神尊は神武東征で水先案内した珍彦(うずひこ、倭国造の祖)が連想させられます。「日本書紀」では後に、椎根津彦(しいねつひこ)に名を改められたとあり、「古事記」では槁根津日子(さおねつひこ)とされています。天孫降臨神話でニニギノミコトを道案内した猿田彦と同じ役割で、教導の神とされています。これは初代応神天皇が本当の父の大国主の祟りによって即位したことを表しているので、猿田彦も珍彦も大国主久々遅彦の分身なのです(^_-)-☆

天祖(あまつおや)は女神ですので天皇の母親という意味にとれます。初代応神天皇の母の神功皇后のモデルとなった女王台与でしょう。ですからこれらサカツヒコ・サカツヒメの二柱の男女の神は例によって大国主久々遅彦と女王台与のことだと直ぐに分かります(^_-)-☆

ということで多氏の本当の祖は大国主久々遅彦と女王台与だったと考えられ、多氏の本拠地(多神社)が笠縫邑というのもいいのかも知れません。女神アマテラスは藤原不比等の創作ですので、最終的に伊勢神宮に遷された本当の天照大神は大国主だったことを示唆しています(詳細は「伊勢神宮はいつ誰が創建した?(その1)・(その2)」参照)。

また、笠縫邑が秦庄にあったという笠縫神社という説ですが、これもバッチリ秦氏の根拠地になりますから、上のとおり天照大神の正体が大国主のなので、前回見たように秦氏が太秦の広隆寺や松尾大社で大国主の本地仏弥勒菩薩や大国主の分身オオヤマクイを祀っているのとは矛盾はありません。さらにこの笠縫神社は、神宮寺ではありませんが真言律宗の秦楽寺(じんらくじ)の中にあります。秦楽寺は百済王から贈られた観音像を聖徳太子が秦河勝に与えたことに始まるとの寺伝がありますが、現在のご本尊は平安時代に作られた千手観音です。その右と左に聖徳太子像と秦河勝像が安置されています。観音菩薩は元々男性と女性の姿をとるようですが、中国に伝わって女性と見られる「慈母観音」などが日本に伝わったとされます。

前回述べた秦氏の伝承から、秦氏が大国主久々遅彦の子孫で、宗像女神卑弥呼を祀る人々ともかかわりがありますので、千手観音は卑弥呼と同じ母系の伊弉冉尊の本地仏ではないかと思います(卑弥呼はイチキシマヒメですから弁財天が本地仏です)。つまり秦氏はもともと半島南部に居た縄文系海人ムナカタ族で、大国主久々遅彦である武内宿禰の長男である波多八代宿禰[5](はたのやしろのすくね)を祖とする波多氏だったということなのです([5] 『古事記』では波多八代宿禰とするが『日本書紀』では羽田が編者の一人となったため波多を羽田に変更し羽田矢代宿禰と書く)。

多氏の根拠地多神社から東に約500mのところにある笠縫神社が秦氏の根拠地の秦庄にあったということで、多氏も秦氏も、どちらも加羅・新羅と関係の深い大国主久々遅彦の子孫で、両氏の母方はムナカタ海人族だったと考えられます。ですから歴史の真相を共有し、多人長は「古事記」によって藤原不比等が隠した真相をあからさまには暴露はできないので、暗号をちりばめたということだったのです。

そして、秦氏ですが、秦楽寺の門前の説明板には、雅楽の楽人や猿楽にも関係する人たちが秦庄には数多く居り、「秦楽とは、秦の楽人である」と書かれているようです。寺の前に、能楽の金春流の猿楽役者の金春大夫の屋敷があったと記されており、観阿弥・世阿弥と同じ秦氏とのことです。

ということで「日本書紀」に記された笠縫邑は多神社か秦楽寺かははっきりしませんが、いずれにしても「日本書紀」崇神紀の天照大神はこの付近の集落の人々が祀った大国主久々遅彦なのです。

そして、先ほどの日本書紀崇神六年の記事のつづき「また日本大国魂神は、淳名城入姫命(ヌナキイリビメノミコト)に預けて祀られた。

ところが渟名城入姫命は、髪が落ち体が瘦せてお祀りすることができなかった。」とあるのは、日本大国魂神である大物主大神(大国主久々遅彦)の祟りは恐ろしいと強調しているのです。

その後崇神八年に大物主大神の妻倭迹迹日百襲姫命(ヤマトトビモモソヒメ)が神憑りして大物主大神の祟りなので、子のオオタタネコに祀らせるようにという神託を天皇に告げたので、天皇は探し出して祀ったところようやく治まったという話です。この話から大国主武内宿禰と百襲姫命である神功皇后台与の子ホムダワケを狗奴国王卑弥弓呼崇神天皇が探し出して、初代祭祀王応神天皇を即位させたというヤマト王権の始まりが推理できるのです。

【関連記事】

秦氏の正体と能楽のひみつ?(^_-)-☆

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング