いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

【隠蔽】隠された神!?記紀には登場しない謎多き『八幡神』の正体とは?【ゆっくり解説】

レイの謎解き日本史ミステリー【ゆっくり解説】@YouTube

興味あるいい情報をありがとうございます。日本建国の真相が分かると八幡神の正体も分かりますよ。

宇佐神宮で三柱の神様が祀られてますが、地方神ではなく、朝廷が祟りを最も畏れた神様です。

詳しくは拙ブログ「【刮目天の古代史】宇佐八幡のなぞが真相解明へ導く!」をご参照ください!(#^.^#)

宇佐神宮の一之御殿が八幡大神、三之御殿が神功皇后となっていますが、神功皇后は9世紀初めに、最後に鎮座しています。宇佐神宮では八幡大神が、725年に神宮寺の弥勒寺の前身と同時に建立されてますから、八幡大神の本地仏が弥勒菩薩だと分かります。

その後、733年に二之御殿が作られています。この中央の一番立派な場所、二之御殿で祀られているのが比売大神で宗像女神です。比売大神はすでに、恐らく四世紀ごろから渡来人と言われる辛嶋氏によって宇佐の稲積山で祀られていて、古くは宇佐市安心院町妻垣神社奥宮の一柱謄宮(足一謄宮)で祀られていました(注1)。

日本書紀では神武天皇が東征し、最初に立ち寄った場所とあります。母の玉依姫を祀った場所だとしており、ウサツヒコとウサツヒメが天皇をもてなし、あろうことか藤原(中臣)氏の祖神天種子命が姫を娶り、藤原氏が由緒ある名門氏族としています。しかし、後で述べますが、ウサツヒコとウサツヒメは夫婦の神ですし、中臣氏の出自が分かっているので、この話は日本書紀のフェイクだったのです(詳細は「中臣氏の正体もか?」参照)。藤原氏にとって最重要なこの話を古事記は無視してますから、古事記の役割も分かります。

比売大神はムナカタ海人族が古くから奉斎する、航海安全と豊漁を祈願する海娘神です。今でも半島東部沿岸部の海神堂で祀られています。日本の道祖神で見られる陽物崇拝文化がグロテスクなまでに残されていますが(「韓国における伝承文化の観光資源化」参照)、縄文系海人族が半島で活動していた証拠の一つと考えています。山陰などで出土する鹿骨のアワビ起こしが半島南部・東部沿岸部でも出土していますので同じ文化圏になっていたのです(詳細は「【検証8】青谷大量殺人事件の真相は?」参照)。

三女神というのは、日本書紀のカモフラージュで、海娘神は下図の中央の女神のことです。二人の侍女も一緒に描かれていますので、日本書紀の編纂者はこのような絵を見て三女神として誤魔化したと思われます。住𠮷三神や海神(わたつみ)三神などの三柱の神はよくあるものと誤魔化すために不比等らによって作られたものでしょう(^_-)-☆。

(【検証3】『神宿る島』宗像・沖ノ島の謎 参照)

八幡神の原形は、現在の宗像大社の「みあれ祭」に見られるように、百隻以上の漁船にそれぞれ掲げた多数の色とりどりの大漁旗を依り代とする女神のことなのです。

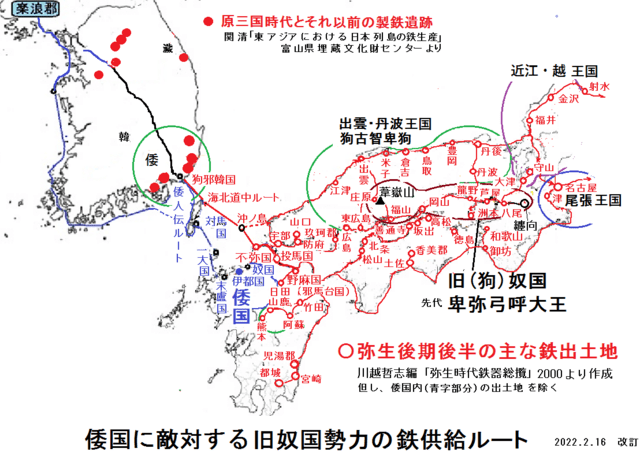

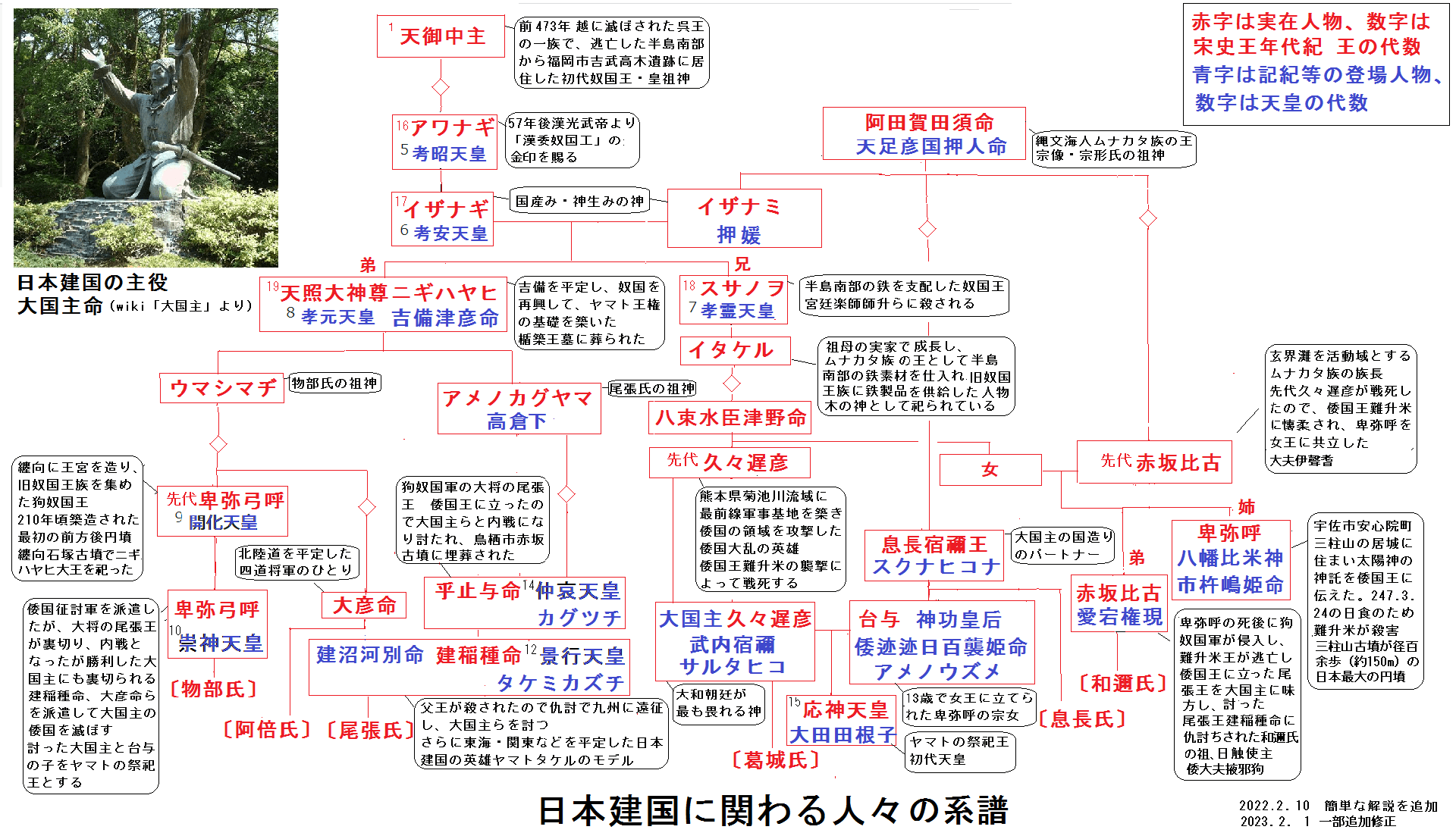

ですから、宇佐神宮の八幡大神は比売大神を隠す目的ですり替えた神ウサツヒコだと推理できます。それは朝廷が最も畏れる、高天原の命令で国譲りさせられた大国主命がその正体です。そして神話の大国主命は、高天原を追放された乱暴者の神スサノヲの子孫ということですが、その正体は、北九州から山陰、越(こし)を拠点とするムナカタ海人族を束ねる王で、王年代紀第18代奴国王素戔嗚尊の子孫でした(「王年代紀は記紀神話を正した!」参照)。豊岡市久久比神社の祭神久久能智神(くくのちのかみ)です。上棟式の祭神屋船久久遅命(やふねくくのちのみこと)としても祀られており、スサノヲの王子イタケルと同じ木霊ですのでイタケルの子孫です。魏志倭人伝に狗奴国の王よりも先に登場する狗故智卑狗(久々遅彦)のことだったのです。熊本県菊池市は久々遅彦に因む地名ですので、多くの研究者は狗奴国が熊本にあったとしていますが、狗奴国王卑弥弓呼(ヒコミコの誤写)は吉備を平定してヤマト建国の基礎を築いた第19代奴国王天照大神尊ニギハヤヒ大王の子孫ですから、狗奴国は桜井市纏向遺跡だったのです。

上棟式の祭神のもうひと柱屋船豊宇気姫命(やふねとようけひめのみこと)はその妻ですからウサツヒメのことなのです。その名前から伊勢神宮外宮の豊受大神であり、伊勢神宮内宮の祭神天照皇太神の正体大国主久々遅彦が(詳細は「伊勢神宮はいつ誰が創建した?(その1)・(その2)」参照)、卑弥呼の死後の内戦に勝利して13歳で女王に立てた台与(とよ)のことです。後に妃にされた、卑弥呼と同じムナカタ族の姫巫女なので卑弥呼の宗女なのです。

久々遅彦は台与を伴って、真っ先に、倭国大乱で戦死した先代狗古智卑狗を菊池で弔った後に、卑弥呼の三柱山古墳に墓参に訪れて、安心院盆地の南側の一柱謄宮で祀ったと推理しています。日本最初の新婚旅行でしょう。嫁が若すぎますが(;´Д`)

妻垣神社の社名は、日本で最初の歌として知られる「八雲立つ 出雲八重垣 妻込めに 八重垣造る その八重垣を」というスサノヲが妻イナダヒメを娶った喜びの御歌に因むものです。スサノヲはすでに奴国宮廷楽師の師升らの反乱で殺されていますから、オロチ退治の話は創作です。大国主久々遅彦が龍蛇神ニギハヤヒ大王の子孫の尾張王乎止与命(ヲトヨノミコト)を討った史実を基にして創作されたものだと分かります。ですから、大国主をその祖先のスサノヲとし、台与がスサノヲの妻イナダヒメということですので、ウサツヒコとウサツヒメは大国主と台与のことなのです。記紀や神社の由緒に登場する夫婦の神、男女ペアの神のほとんどは、大国主久々遅彦と台与のことなのです。サルタヒコとアメノウズメもそうですし、男女ペアの神は道祖神でも見られますよ(^_-)-☆

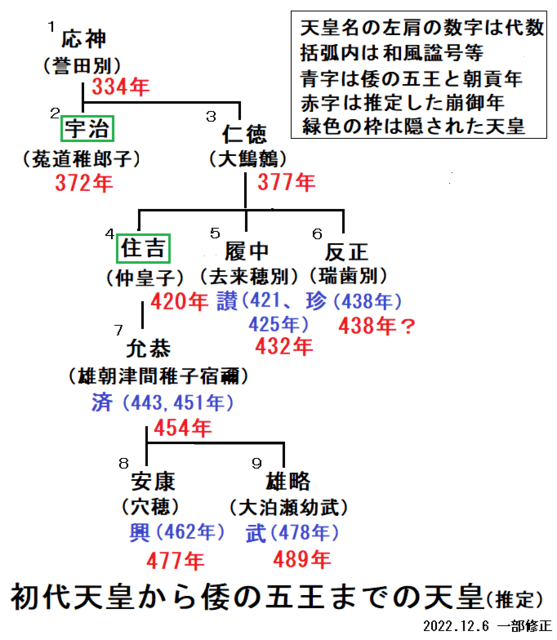

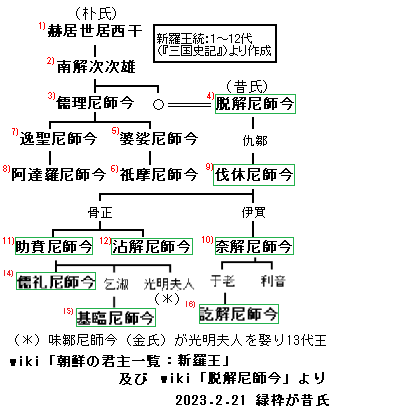

日本書紀では応神天皇の母を神功皇后にし、父を仲哀天皇としています。しかし、仲哀天皇の父ヤマトタケルが薨去して38年後に仲哀天皇が生まれた計算になりますので、作り話と直ぐに分かります(注2)。

応神天皇の本当の父は、常に神功皇后の傍らで助けた三百歳の老人武内宿禰とされた久々遅彦だったのです。住吉大社に残された「モガリに皇后と住吉大神に夫婦の密事があった」というヤバい伝承から、皇后に常に寄り添っていた武内宿禰を示唆する伝承だと分かります。つまり海の神である住吉大神はスサノヲのことですが、オロチ退治の話しと同様に、首長霊を纏った大国主久々遅彦は霊的に奴国王スサノヲと一体なのです。だから、大国主久々遅彦が応神天皇の本当の父親だと暴露しているのですよ(^_-)-☆。

久々遅彦は王の襲名で、代々の狗奴国王に従った人物です。台与を娶った大国主久々遅彦は、60歳くらいの老人だったと考えられます。だから後の人は狗奴国ヤマトに殺された悲劇の女王台与を憐れんで、カゴメ歌や箸墓伝承、天女の羽衣などの話を創作したのだと考えています。江戸時代までの多くの人は、不比等が作った日本神話ではなく、山岳信仰や神仏習合や道教などの影響を受けた史実に基づく神話・伝承を伝えてきたのだと思います。明治政府の神仏分離令は、伝統文化を破壊した日本の文化大革命だったのです。日本人は不比等の呪いに気づかないと、世界一のすばらしい伝統国家が消滅し、取り返しがつかないことになります(詳細は「不比等はイエス様に匹敵する?」参照)。

記紀が天皇の歴史書でないと分かると、様々な謎が解けてきますよ(^_-)-☆

【関連記事】

神仏習合の発祥地と言われる宇佐のなぞ?

【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?(その20)

天皇即位の密教の儀式の正体?

【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?(その23)

天皇陛下と日本の水信仰との繋がり?

(注1)これでお分かりのように渡来人ではありません。秦氏も同様に、卑弥呼と関わりのある倭人なのです(「武内宿禰はユダヤ人なのか?」参照)。上で述べたように、当時の半島南部には江南出身や縄文人と混血した倭人が活動していました。

(注2)日本書紀に仲哀天皇は成務天皇48年に数え31歳で皇太子になったとありますので成務天皇18年が生年となります。しかし、仲哀天皇の父の日本武尊(ヤマトタケル)は景行天皇40年に薨去しており、景行天皇60年に崩御され、1年後に成務天皇が即位していますので、仲哀天皇は日本武尊が薨去して38年後に生まれた計算になります。

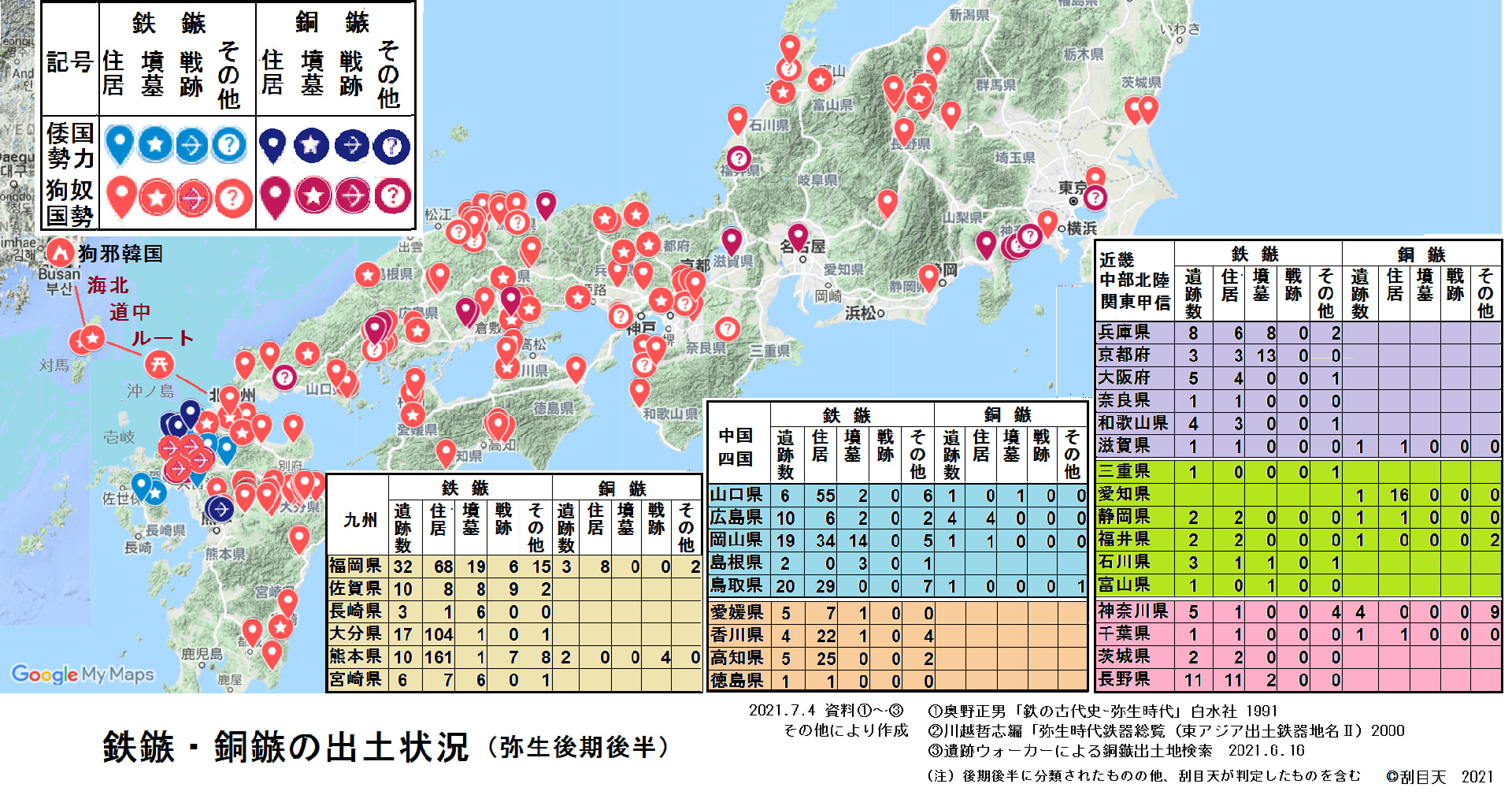

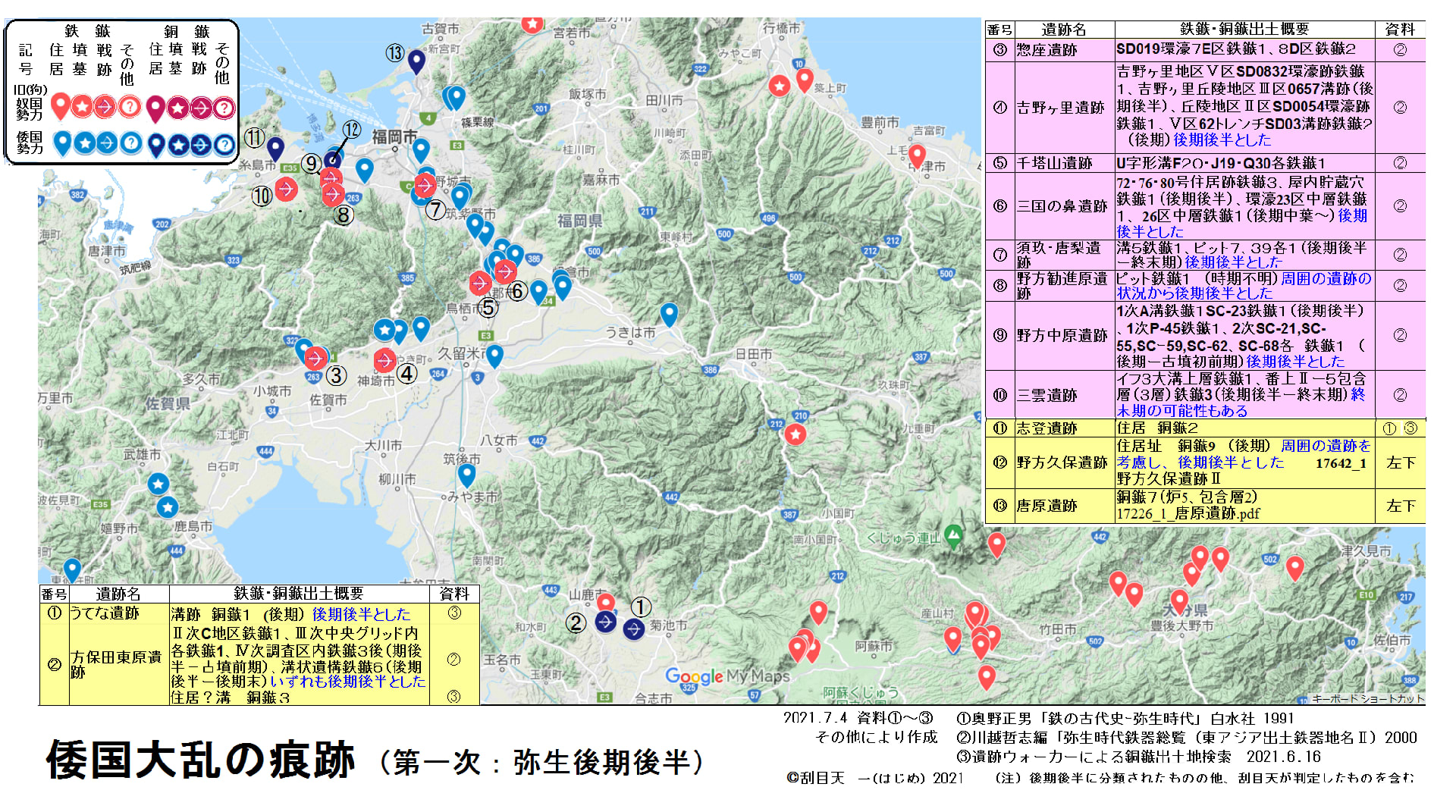

仲哀天皇は卑弥呼が暗殺された後に狗奴国から追討軍を率いて倭国に到着し、倭国王に立った尾張王をモデルとした架空の天皇です。それを不服とした大国主久々遅彦に討たれたので、後に尾張王乎止与命の後継者建稲種命(タケイナダネノミコト、熱田神宮祭神)が仇討ちして日本が建国されます。日本書紀では仲哀天皇の祖父の景行天皇の話にして誤魔化しています。また、日本武尊の東国遠征の話も伝承では副将として参加したことになっていますが、建稲種命の事績ということです。古墳時代初頭の鉄鏃・銅鏃の出土状況の調査から判明しています(日本書紀で崇神天皇四道将軍から応神天皇即位まで約350年の記事が3世紀後半の史実だったと判明。詳細は「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング【隠蔽】隠された神!?記紀には登場しない謎多き『八幡神』の正体とは?【ゆっくり解説】

レイの謎解き日本史ミステリー【ゆっくり解説】@YouTube

興味あるいい情報をありがとうございます。日本建国の真相が分かると八幡神の正体も分かりますよ。

宇佐神宮で三柱の神様が祀られてますが、地方神ではなく、朝廷が祟りを最も畏れた神様です。

詳しくは拙ブログ「【刮目天の古代史】宇佐八幡のなぞが真相解明へ導く!」をご参照ください!(#^.^#)

宇佐神宮の一之御殿が八幡大神、三之御殿が神功皇后となっていますが、神功皇后は9世紀初めに、最後に鎮座しています。宇佐神宮では八幡大神が、725年に神宮寺の弥勒寺の前身と同時に建立されてますから、八幡大神の本地仏が弥勒菩薩だと分かります。

その後、733年に二之御殿が作られています。この中央の一番立派な場所、二之御殿で祀られているのが比売大神で宗像女神です。比売大神はすでに、恐らく四世紀ごろから渡来人と言われる辛嶋氏によって宇佐の稲積山で祀られていて、古くは宇佐市安心院町妻垣神社奥宮の一柱謄宮(足一謄宮)で祀られていました(注1)。

日本書紀では神武天皇が東征し、最初に立ち寄った場所とあります。母の玉依姫を祀った場所だとしており、ウサツヒコとウサツヒメが天皇をもてなし、あろうことか藤原(中臣)氏の祖神天種子命が姫を娶り、藤原氏が由緒ある名門氏族としています。しかし、後で述べますが、ウサツヒコとウサツヒメは夫婦の神ですし、中臣氏の出自が分かっているので、この話は日本書紀のフェイクだったのです(詳細は「中臣氏の正体もか?」参照)。藤原氏にとって最重要なこの話を古事記は無視してますから、古事記の役割も分かります。

比売大神はムナカタ海人族が古くから奉斎する、航海安全と豊漁を祈願する海娘神です。今でも半島東部沿岸部の海神堂で祀られています。日本の道祖神で見られる陽物崇拝文化がグロテスクなまでに残されていますが(「韓国における伝承文化の観光資源化」参照)、縄文系海人族が半島で活動していた証拠の一つと考えています。山陰などで出土する鹿骨のアワビ起こしが半島南部・東部沿岸部でも出土していますので同じ文化圏になっていたのです(詳細は「【検証8】青谷大量殺人事件の真相は?」参照)。

三女神というのは、日本書紀のカモフラージュで、海娘神は下図の中央の女神のことです。二人の侍女も一緒に描かれていますので、日本書紀の編纂者はこのような絵を見て三女神として誤魔化したと思われます。住𠮷三神や海神(わたつみ)三神などの三柱の神はよくあるものと誤魔化すために不比等らによって作られたものでしょう(^_-)-☆。

(【検証3】『神宿る島』宗像・沖ノ島の謎 参照)

八幡神の原形は、現在の宗像大社の「みあれ祭」に見られるように、百隻以上の漁船にそれぞれ掲げた多数の色とりどりの大漁旗を依り代とする女神のことなのです。

ですから、宇佐神宮の八幡大神は比売大神を隠す目的ですり替えた神ウサツヒコだと推理できます。それは朝廷が最も畏れる、高天原の命令で国譲りさせられた大国主命がその正体です。そして神話の大国主命は、高天原を追放された乱暴者の神スサノヲの子孫ということですが、その正体は、北九州から山陰、越(こし)を拠点とするムナカタ海人族を束ねる王で、王年代紀第18代奴国王素戔嗚尊の子孫でした(「王年代紀は記紀神話を正した!」参照)。豊岡市久久比神社の祭神久久能智神(くくのちのかみ)です。上棟式の祭神屋船久久遅命(やふねくくのちのみこと)としても祀られており、スサノヲの王子イタケルと同じ木霊ですのでイタケルの子孫です。魏志倭人伝に狗奴国の王よりも先に登場する狗故智卑狗(久々遅彦)のことだったのです。熊本県菊池市は久々遅彦に因む地名ですので、多くの研究者は狗奴国が熊本にあったとしていますが、狗奴国王卑弥弓呼(ヒコミコの誤写)は吉備を平定してヤマト建国の基礎を築いた第19代奴国王天照大神尊ニギハヤヒ大王の子孫ですから、狗奴国は桜井市纏向遺跡だったのです。

上棟式の祭神のもうひと柱屋船豊宇気姫命(やふねとようけひめのみこと)はその妻ですからウサツヒメのことなのです。その名前から伊勢神宮外宮の豊受大神であり、伊勢神宮内宮の祭神天照皇太神の正体大国主久々遅彦が(詳細は「伊勢神宮はいつ誰が創建した?(その1)・(その2)」参照)、卑弥呼の死後の内戦に勝利して13歳で女王に立てた台与(とよ)のことです。後に妃にされた、卑弥呼と同じムナカタ族の姫巫女なので卑弥呼の宗女なのです。

久々遅彦は台与を伴って、真っ先に、倭国大乱で戦死した先代狗古智卑狗を菊池で弔った後に、卑弥呼の三柱山古墳に墓参に訪れて、安心院盆地の南側の一柱謄宮で祀ったと推理しています。日本最初の新婚旅行でしょう。嫁が若すぎますが(;´Д`)

妻垣神社の社名は、日本で最初の歌として知られる「八雲立つ 出雲八重垣 妻込めに 八重垣造る その八重垣を」というスサノヲが妻イナダヒメを娶った喜びの御歌に因むものです。スサノヲはすでに奴国宮廷楽師の師升らの反乱で殺されていますから、オロチ退治の話は創作です。大国主久々遅彦が龍蛇神ニギハヤヒ大王の子孫の尾張王乎止与命(ヲトヨノミコト)を討った史実を基にして創作されたものだと分かります。ですから、大国主をその祖先のスサノヲとし、台与がスサノヲの妻イナダヒメということですので、ウサツヒコとウサツヒメは大国主と台与のことなのです。記紀や神社の由緒に登場する夫婦の神、男女ペアの神のほとんどは、大国主久々遅彦と台与のことなのです。サルタヒコとアメノウズメもそうですし、男女ペアの神は道祖神でも見られますよ(^_-)-☆

日本書紀では応神天皇の母を神功皇后にし、父を仲哀天皇としています。しかし、仲哀天皇の父ヤマトタケルが薨去して38年後に仲哀天皇が生まれた計算になりますので、作り話と直ぐに分かります(注2)。

応神天皇の本当の父は、常に神功皇后の傍らで助けた三百歳の老人武内宿禰とされた久々遅彦だったのです。住吉大社に残された「モガリに皇后と住吉大神に夫婦の密事があった」というヤバい伝承から、皇后に常に寄り添っていた武内宿禰を示唆する伝承だと分かります。つまり海の神である住吉大神はスサノヲのことですが、オロチ退治の話しと同様に、首長霊を纏った大国主久々遅彦は霊的に奴国王スサノヲと一体なのです。だから、大国主久々遅彦が応神天皇の本当の父親だと暴露しているのですよ(^_-)-☆。

久々遅彦は王の襲名で、代々の狗奴国王に従った人物です。台与を娶った大国主久々遅彦は、60歳くらいの老人だったと考えられます。だから後の人は狗奴国ヤマトに殺された悲劇の女王台与を憐れんで、カゴメ歌や箸墓伝承、天女の羽衣などの話を創作したのだと考えています。江戸時代までの多くの人は、不比等が作った日本神話ではなく、山岳信仰や神仏習合や道教などの影響を受けた史実に基づく神話・伝承を伝えてきたのだと思います。明治政府の神仏分離令は、伝統文化を破壊した日本の文化大革命だったのです。日本人は不比等の呪いに気づかないと、世界一のすばらしい伝統国家が消滅し、取り返しがつかないことになります(詳細は「不比等はイエス様に匹敵する?」参照)。

記紀が天皇の歴史書でないと分かると、様々な謎が解けてきますよ(^_-)-☆

【関連記事】

神仏習合の発祥地と言われる宇佐のなぞ?

【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?(その20)

天皇即位の密教の儀式の正体?

【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?(その23)

天皇陛下と日本の水信仰との繋がり?

(注1)これでお分かりのように渡来人ではありません。秦氏も同様に、卑弥呼と関わりのある倭人なのです(「武内宿禰はユダヤ人なのか?」参照)。上で述べたように、当時の半島南部には江南出身や縄文人と混血した倭人が活動していました。

(注2)日本書紀に仲哀天皇は成務天皇48年に数え31歳で皇太子になったとありますので成務天皇18年が生年となります。しかし、仲哀天皇の父の日本武尊(ヤマトタケル)は景行天皇40年に薨去しており、景行天皇60年に崩御され、1年後に成務天皇が即位していますので、仲哀天皇は日本武尊が薨去して38年後に生まれた計算になります。

仲哀天皇は卑弥呼が暗殺された後に狗奴国から追討軍を率いて倭国に到着し、倭国王に立った尾張王をモデルとした架空の天皇です。それを不服とした大国主久々遅彦に討たれたので、後に尾張王乎止与命の後継者建稲種命(タケイナダネノミコト、熱田神宮祭神)が仇討ちして日本が建国されます。日本書紀では仲哀天皇の祖父の景行天皇の話にして誤魔化しています。また、日本武尊の東国遠征の話も伝承では副将として参加したことになっていますが、建稲種命の事績ということです。古墳時代初頭の鉄鏃・銅鏃の出土状況の調査から判明しています(日本書紀で崇神天皇四道将軍から応神天皇即位まで約350年の記事が3世紀後半の史実だったと判明。詳細は「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング