いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

前回・前々回と吉備の楯築王墓に葬られたニギハヤヒ大王について考えました。今回は以下の隋書 倭国伝にある次の不可思議な文章の解釈がニギハヤヒと関連があると見ていますので、記事にしました。お付き合いください(#^.^#)

「開皇二十年 俀王姓阿毎字多利思北孤號阿輩雞彌遣使詣闕 上令所司訪其風俗 使者言 俀王以天為兄以日為弟 天未明時出聽政跏趺坐 日出便停理務 云委我弟 高祖曰此大無義理 於是訓令改之 (開皇二十年(600年)、俀(倭)王、姓阿毎(アメ)、字多利思北孤(タリシヒコ)、号阿輩雞彌(オオキミ)は使を遣はし闕に詣る。上は所司をしてその風俗を訪はしむ。使者は言ふ。倭王は天を以って兄と為し、日を以って弟と為す。天が未だ明けざる時に出でて政(まつりごと)を聴き、跏趺(かふ)して坐す。日出ずれば、すなわち理務(政務)を停め、我が弟に委ねむと云ふ。高祖曰はく、これ大いに義理(道理)無し。ここに於いて、訓じてこれを改めしむ。)」が今日のテーマです(本文と現代語訳は塚田敬章氏「隋書俀(倭)国伝」より引用して黒字を追加しました)。

この「俀王以天為兄以日為弟」という内容は隋の高祖文帝(楊堅)でなくても誰でもが不可解だと思うはずです。これは、塚田先生の訳のとおり、素直に読めば「天は倭王の兄、日は倭王の弟」とあります。しかし、そのすぐ後ろでは、兄である天は、弟である太陽が昇ると政務を止めて弟に任せるとあり、政務は倭王の本来の仕事ですから、倭王は太陽という意味だと分かります。

具体的には、大王は天に居る兄神の意思に従って政務・祭りごと(祭祀)を行うということだと思います。これは、日本書紀 崇神天皇十年、大物主神(オオモノヌシノカミ)の妻となった倭迹迹日百襲姫命(ヤマトトトビモモソヒメノミコト)が葬られた箸墓を、「昼は人が造り、夜は神が造った」とあることを思い出します。つまり太陽が昇る前は倭王は寝ていても神がしかるべき活動をしてくれるので、日が昇ると倭王は起きて人々を動かすということだと思います。そして太陽(日)である倭王の兄は天、つまり神となってあの世に居る兄だという家族意識があるのだと考えられます。

一方、隋書の大業三年(607年)の有名なこの文章「日出處天子致書日没處天子無恙云云(日出ずる所の天子、書を日没する所の天子に致す。恙なきや、云々。)」にある天子はともに天に命じられて天下を支配する隋の皇帝でもあり倭国の大王を意味するので、上の文章が天が兄、倭王である日が弟というのとも異なりますから、不可解なのです。

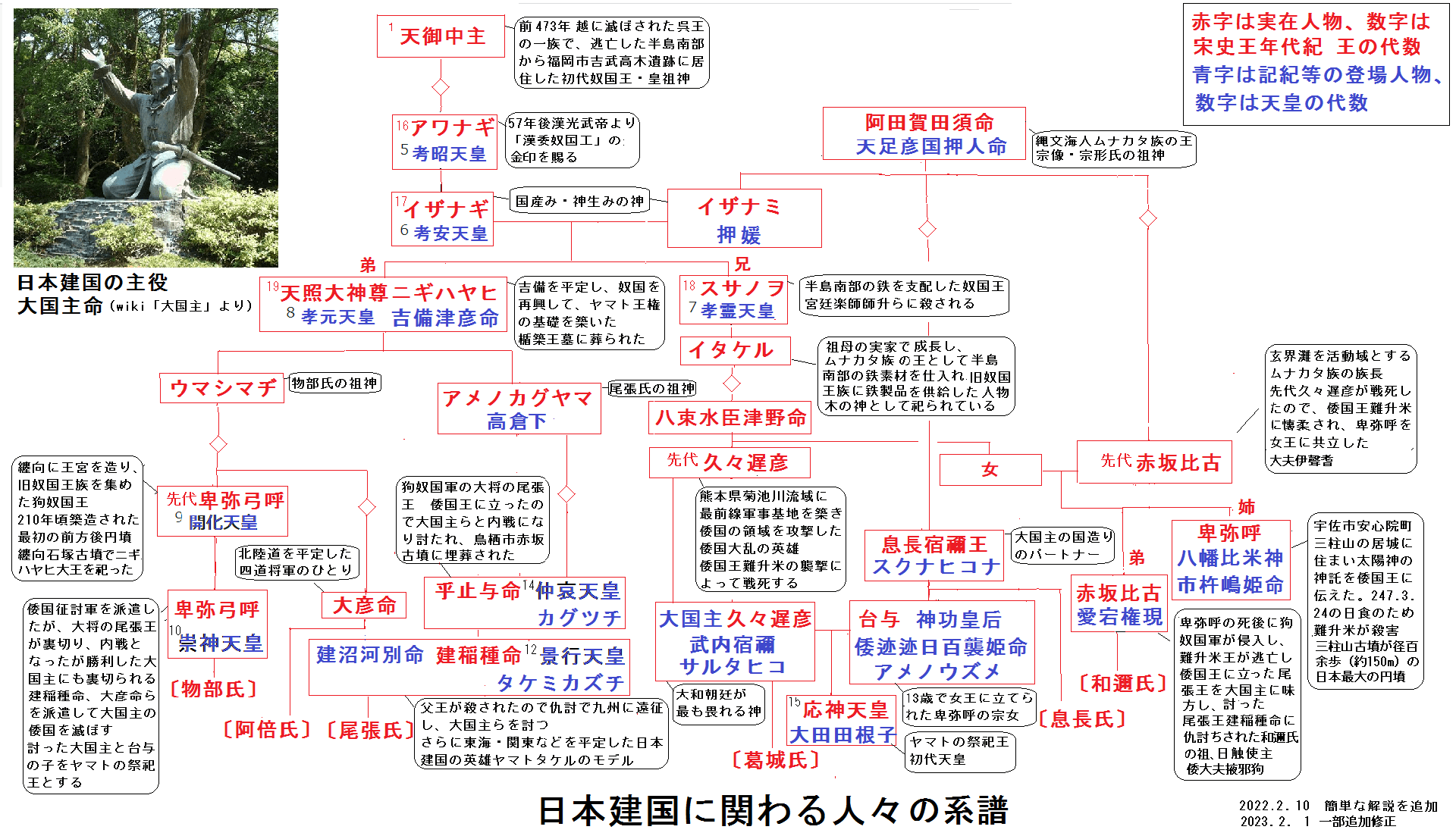

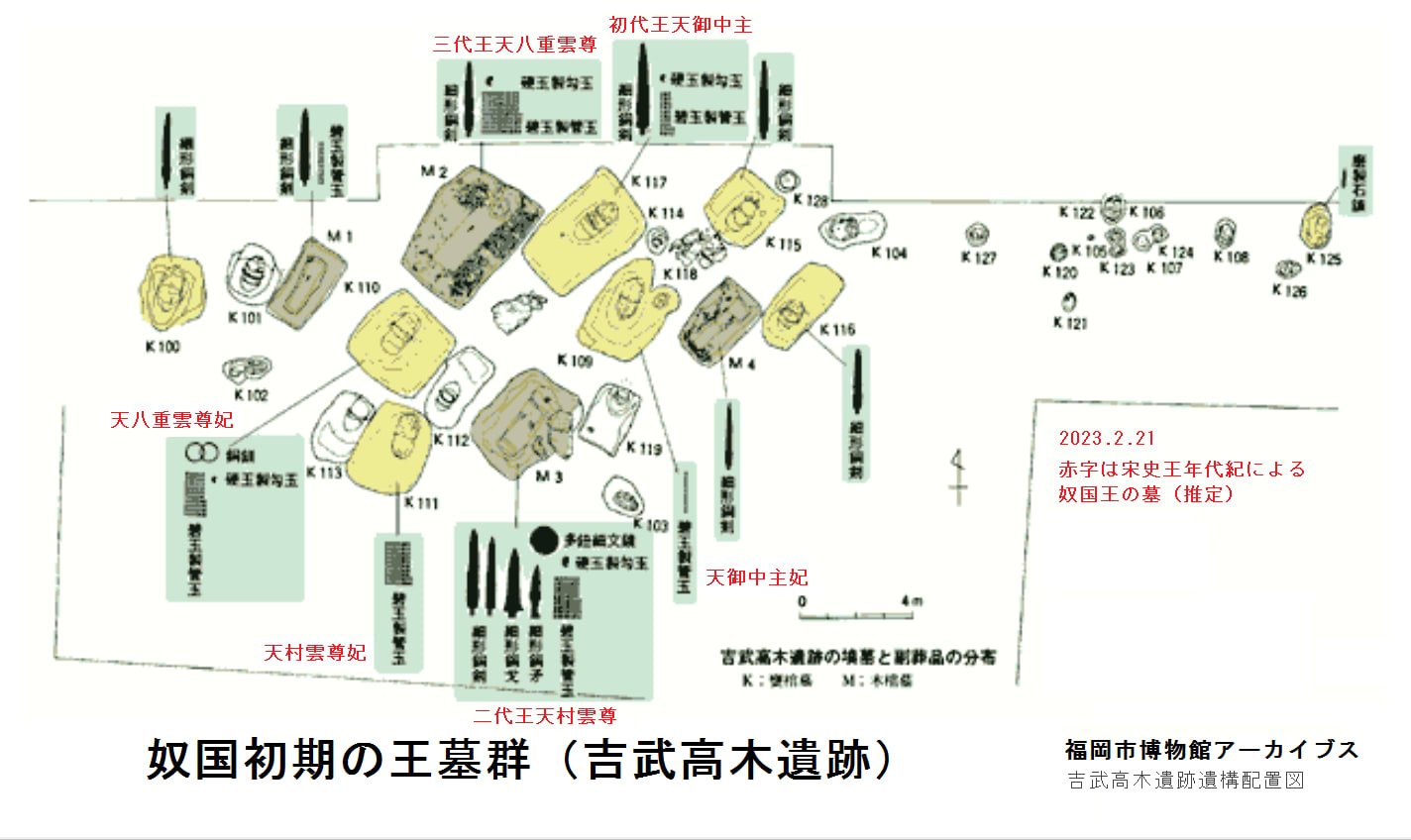

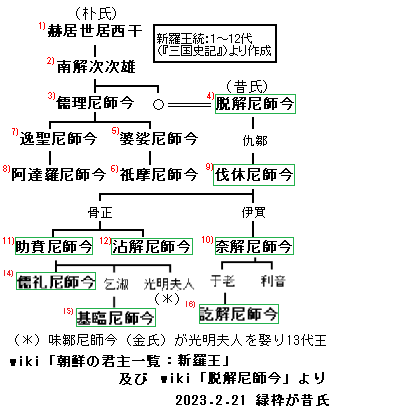

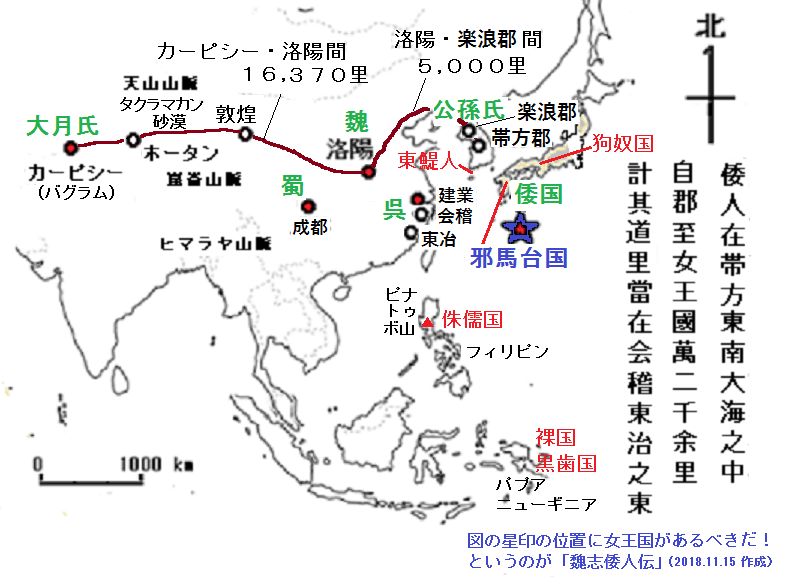

実は、このことは倭国の史実に基づく倭王の政治理念ではないかと考えられます。107年に後漢に朝貢した奴国宮廷楽師師升らに奴国王スサノヲが殺され約5百年続いた筑紫の奴国が滅びました。奴国を脱出した弟ニギハヤヒが、師升の倭国とも変わらず、交易によって潤っていた裏切り者の吉備の在地勢力を倒し、奴国を再興しました。そして兄神スサノヲの霊力によって弟のニギハヤヒ大王の子孫である倭王(大王、オオキミ)が師升の子孫を倒し、大和で政権を打ち立てました。纏向遺跡の旧奴国は魏志倭人伝では狗奴国とされました。

すでに前回の記事のとおりニギハヤヒがスサノヲの弟であることは、日本書紀は隠していますが、ニギハヤヒは出雲・伯耆を根拠地とするムナカタ海人族の助けがあったと推理できます。イザナミの墓所比婆山はムナカタ族の支配地にあったと考えられ、吉備と出雲の人々は互いに交流しており、二世紀の祭祀において密接な関係が見て取れるからです。

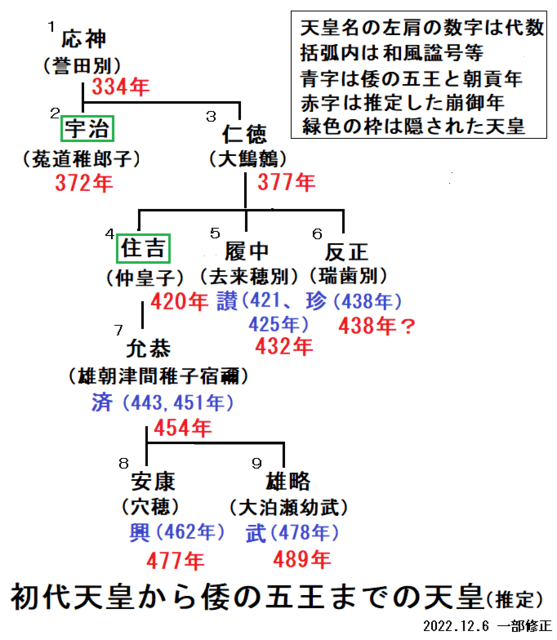

そして、ニギハヤヒ大王を祖とする物部氏の歴史書「先代旧事本紀」に「饒速日命の名称以外に、別名を天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊(あまてるくにてるひこあまのほのあかりくしたまにぎはやひのみこと)、天火明命(あまのほのあかりのみこと)、天照國照彦天火明尊、胆杵磯丹杵穂命(いきしにぎほのみこと)と表記される。他の別名として、神饒速日命(かむにぎはやひのみこと)、天照御魂神(あまてるみたまのかみ)、天照皇御魂大神(あまてらすすめみたまのおおかみ)がある。」とあることから(wiki「ニギハヤヒ」より)、ニギハヤヒは太陽神という位置づけなのです。ですからニギハヤヒは、王年代紀(宋史)の第19代王天照大神尊のことだと考えました。

従って、七世紀におけるニギハヤヒの子孫である大王(おおきみ)は太陽が昇る前の倭王が寝ている間は天神スサノヲが日本を支配しており(注1)、夜が明けると天に代わって太陽神ニギハヤヒとその子孫が統治するという理念の下で日本が存在すると考えていたのだと解釈できます。上で述べた日本建国前史を理解すると、隋書の倭王に関する記述はこのように解釈することができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか?(#^.^#)。

(注1)菅原道真が天神様と呼ばれますが、これは大国主に国譲りをさせるよう高天原から命ぜられたアメノホヒの子孫だからなのです。記紀ではアメノホヒは大国主に国譲りさせるどころか、大国主の家来になって任務を放棄した神なのです。

後の大和朝廷は大国主の祟りを最も畏れているのですが、それは大国主がスサノヲの子孫であることも関係しています。道真の怨霊も恐れられているということはアメノホヒは大国主の分身だからだと考えています。そして、大和朝廷は大国主を討って倭国を奪ったことの後ろめたさが、大国主の祟りにおびえる原因なのですが、元々はスサノヲがかつての部下であった師升の裏切りによって拷問されて殺されたその怨念を重視しているようです。つまり、スサノヲは疫病神の元締めのような神なのです。だから、大国主も菅原道真もスサノヲの子孫だから恐れられたのだと考えています。詳しくは「消された和邇氏の正体が建国の謎を解くカギ?(注1)」参照(^_-)-☆

【関連記事】

王墓山古墳(倉敷市)の被葬者は誰?(^_-)-☆

【刮目天の古代史】楯築遺跡は帥升の墓か?(@_@)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング前回・前々回と吉備の楯築王墓に葬られたニギハヤヒ大王について考えました。今回は以下の隋書 倭国伝にある次の不可思議な文章の解釈がニギハヤヒと関連があると見ていますので、記事にしました。お付き合いください(#^.^#)

「開皇二十年 俀王姓阿毎字多利思北孤號阿輩雞彌遣使詣闕 上令所司訪其風俗 使者言 俀王以天為兄以日為弟 天未明時出聽政跏趺坐 日出便停理務 云委我弟 高祖曰此大無義理 於是訓令改之 (開皇二十年(600年)、俀(倭)王、姓阿毎(アメ)、字多利思北孤(タリシヒコ)、号阿輩雞彌(オオキミ)は使を遣はし闕に詣る。上は所司をしてその風俗を訪はしむ。使者は言ふ。倭王は天を以って兄と為し、日を以って弟と為す。天が未だ明けざる時に出でて政(まつりごと)を聴き、跏趺(かふ)して坐す。日出ずれば、すなわち理務(政務)を停め、我が弟に委ねむと云ふ。高祖曰はく、これ大いに義理(道理)無し。ここに於いて、訓じてこれを改めしむ。)」が今日のテーマです(本文と現代語訳は塚田敬章氏「隋書俀(倭)国伝」より引用して黒字を追加しました)。

この「俀王以天為兄以日為弟」という内容は隋の高祖文帝(楊堅)でなくても誰でもが不可解だと思うはずです。これは、塚田先生の訳のとおり、素直に読めば「天は倭王の兄、日は倭王の弟」とあります。しかし、そのすぐ後ろでは、兄である天は、弟である太陽が昇ると政務を止めて弟に任せるとあり、政務は倭王の本来の仕事ですから、倭王は太陽という意味だと分かります。

具体的には、大王は天に居る兄神の意思に従って政務・祭りごと(祭祀)を行うということだと思います。これは、日本書紀 崇神天皇十年、大物主神(オオモノヌシノカミ)の妻となった倭迹迹日百襲姫命(ヤマトトトビモモソヒメノミコト)が葬られた箸墓を、「昼は人が造り、夜は神が造った」とあることを思い出します。つまり太陽が昇る前は倭王は寝ていても神がしかるべき活動をしてくれるので、日が昇ると倭王は起きて人々を動かすということだと思います。そして太陽(日)である倭王の兄は天、つまり神となってあの世に居る兄だという家族意識があるのだと考えられます。

一方、隋書の大業三年(607年)の有名なこの文章「日出處天子致書日没處天子無恙云云(日出ずる所の天子、書を日没する所の天子に致す。恙なきや、云々。)」にある天子はともに天に命じられて天下を支配する隋の皇帝でもあり倭国の大王を意味するので、上の文章が天が兄、倭王である日が弟というのとも異なりますから、不可解なのです。

実は、このことは倭国の史実に基づく倭王の政治理念ではないかと考えられます。107年に後漢に朝貢した奴国宮廷楽師師升らに奴国王スサノヲが殺され約5百年続いた筑紫の奴国が滅びました。奴国を脱出した弟ニギハヤヒが、師升の倭国とも変わらず、交易によって潤っていた裏切り者の吉備の在地勢力を倒し、奴国を再興しました。そして兄神スサノヲの霊力によって弟のニギハヤヒ大王の子孫である倭王(大王、オオキミ)が師升の子孫を倒し、大和で政権を打ち立てました。纏向遺跡の旧奴国は魏志倭人伝では狗奴国とされました。

すでに前回の記事のとおりニギハヤヒがスサノヲの弟であることは、日本書紀は隠していますが、ニギハヤヒは出雲・伯耆を根拠地とするムナカタ海人族の助けがあったと推理できます。イザナミの墓所比婆山はムナカタ族の支配地にあったと考えられ、吉備と出雲の人々は互いに交流しており、二世紀の祭祀において密接な関係が見て取れるからです。

そして、ニギハヤヒ大王を祖とする物部氏の歴史書「先代旧事本紀」に「饒速日命の名称以外に、別名を天照国照彦天火明櫛玉饒速日尊(あまてるくにてるひこあまのほのあかりくしたまにぎはやひのみこと)、天火明命(あまのほのあかりのみこと)、天照國照彦天火明尊、胆杵磯丹杵穂命(いきしにぎほのみこと)と表記される。他の別名として、神饒速日命(かむにぎはやひのみこと)、天照御魂神(あまてるみたまのかみ)、天照皇御魂大神(あまてらすすめみたまのおおかみ)がある。」とあることから(wiki「ニギハヤヒ」より)、ニギハヤヒは太陽神という位置づけなのです。ですからニギハヤヒは、王年代紀(宋史)の第19代王天照大神尊のことだと考えました。

従って、七世紀におけるニギハヤヒの子孫である大王(おおきみ)は太陽が昇る前の倭王が寝ている間は天神スサノヲが日本を支配しており(注1)、夜が明けると天に代わって太陽神ニギハヤヒとその子孫が統治するという理念の下で日本が存在すると考えていたのだと解釈できます。上で述べた日本建国前史を理解すると、隋書の倭王に関する記述はこのように解釈することができるのではないかと思いますが、いかがでしょうか?(#^.^#)。

(注1)菅原道真が天神様と呼ばれますが、これは大国主に国譲りをさせるよう高天原から命ぜられたアメノホヒの子孫だからなのです。記紀ではアメノホヒは大国主に国譲りさせるどころか、大国主の家来になって任務を放棄した神なのです。

後の大和朝廷は大国主の祟りを最も畏れているのですが、それは大国主がスサノヲの子孫であることも関係しています。道真の怨霊も恐れられているということはアメノホヒは大国主の分身だからだと考えています。そして、大和朝廷は大国主を討って倭国を奪ったことの後ろめたさが、大国主の祟りにおびえる原因なのですが、元々はスサノヲがかつての部下であった師升の裏切りによって拷問されて殺されたその怨念を重視しているようです。つまり、スサノヲは疫病神の元締めのような神なのです。だから、大国主も菅原道真もスサノヲの子孫だから恐れられたのだと考えています。詳しくは「消された和邇氏の正体が建国の謎を解くカギ?(注1)」参照(^_-)-☆

【関連記事】

王墓山古墳(倉敷市)の被葬者は誰?(^_-)-☆

【刮目天の古代史】楯築遺跡は帥升の墓か?(@_@)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング