いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

今年も残り少なくなりました。正月の準備で皆様お忙しいことと存じます。一年間、皆様のご支援のおかげでいくつもの発見ができました。前回、「日本史を疑え!」を記事にしましたが、日本人の多くは正史「日本書紀」は天皇の正しい歴史書だから、そのまま真実ではない部分もあるかも知れないが、概ね我が国の歴史が書かれているはずだという強い思い込みがあるので、正史や日本神話を否定する刮目天の説はバカげたトンデモないヤツと顰蹙を買っていたかもしれません。そのような中でとても柔軟なアタマで、拙論を素直にご理解いただいた読者の皆様方には、心から感謝いたします。できれば多くの日本人に古代史の真相を考えていただきたいとの思いから、皆様に励まされてこの古代史ブログを書きづけています。

特に、今回は表題のとおり、刮目天が印象に残る今年の大発見を改めて考えてみたいと思い、本年最後の記事にしました。科学技術で様々な自然現象の解明が進み、その恩恵によって便利になった一方で、忘れてしまった古代人の純真な心を、わたしたち現代人に思い起こさせてくれる不思議な大発見をしました。

前置きが長くなりましたが、重要な発見を昨年のクリスマスに記事にしました。熊本県の神社や遺跡などを自転車で活発に走り回ってご紹介していただいている自転車クマさんのブログによって倭国大乱から卑弥呼の登場までの謎を解く重要なヒントを教えていただきました。改めて心より感謝いたします。

二世紀末から三世紀初頭にかけて大活躍していた旧奴国の英雄久々遅彦(狗奴国の官狗古智卑狗)が熊本県山鹿市・菊池市を流れる菊池川の上流に造った最前線基地(方保田東原遺跡・うてな遺跡)で、倭国王難升米の急襲を受けて戦死したと推理していたので、その墓を探していました(「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。

そこで驚く発見を昨年しました。茶臼塚古墳という方墳が玄界灘から日本海沿岸部を根拠地とするムナカタ海人族を束ねる王久々遅彦(代々襲名)の墓だと確信したのは、墳頂に置かれた大日如来の石祠でした。その皇子である大国主が最初に国造りした豊葦原の瑞穂の国の位置を示すものでした。つまり胎蔵曼荼羅の真ん中の中台八葉院の中央に大日如来が描かれていて、その八方向に四如来(宝幢如来、開敷華王如来、無量寿如来、天鼓雷音如来)と 四菩薩(普賢菩薩、文殊菩薩、観自在菩薩、弥勒菩薩)が描かれています。それらの配置は決まっていて、大日如来の北東方向に大国主の本地仏である弥勒菩薩が位置しているのです(宇佐八幡神宮の本当の八幡大神は応神天皇の父大国主です。神宮寺は弥勒寺です。詳細は「【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?(その20)7.記紀と日本人の信仰の謎⑥神仏習合の発祥地と言われる宇佐のなぞ?」参照)。すでに宇佐市安心院町佐田神社を王宮とし、米神山(標高475m)の西側山麓のストーン・サークル佐田京石を祭祀場としたことを突き止めていましたが、正にその方向を指しているのです(「大国主の豊葦原の瑞穂の国はここだった?」参照)。

一方、米神山の中腹に月の神谷という場所があり、柱状節理から切り出した複数の石棒がなんと、南西方向に揃って向いていたのです(刮目天は実際に見ていませんが、猿田彦TVの動画で分かりました)。大国主が父王の墓の方角に石棒を向けているのは霊的なエネルギをこの山に取り込む目的だったことが分かりました。新しい王は偉大な父祖の霊を自分自身に纏うことによって、さらに素晴らしい業績を上げられると信じていたことが分かりました。

月の神谷の揃って南西方向に向けられた石棒群

(「米神山」ゆっくり気ままな山歩記 よりお借りしました)

二世紀末から三世紀前半の日本海沿岸部に見られる四隅突出型墳丘墓で首長の即位儀礼をおこなったと考えられますが、これはそれと同じ考え方です。そしてこれが三世紀後半から始まる古墳時代に繋がるものだと考えています。天皇即位の儀式の中に真床追衾(まどこおうふすま)という天孫降臨神話に基づく儀礼があります。これも皇祖神の霊と一体になって民の安寧と国の安泰を祈ることができるという考え方です。

米神山の場合には倭国大乱で大活躍した父王の霊を山に取り込み、国造りを成功させるためだと考えられます。古墳時代から今上天皇まで連綿と続く、いわゆる首長霊信仰をこの霊山に因み米神信仰と名付けました。名前の「米」は難升米(なしょうめ、伊都国男王で師升王の子孫の倭国王)や迦邇米雷王(かにめいかずちのみこ、神功皇后の祖父、カニは当時の尾張の代名詞、国譲り神話でタケミカズチとされた尾張王建稲種命を連想します)で見られ、首長の意味と考えられます。

上の内容の詳細は「【検証24】狗古智卑狗の墓発見!(その1)~(その3)」を参照してください。

これらの発見は2021年の大発見でしたが、ようやくここから先が2022年の大発見につながる話なのです。しかしその話はすでに、「【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?(その21)7.記紀と日本人の信仰の謎⑦高野山の秘密?」にしましたので、これを参照してください。弘法大師空海が和歌山県の高野山に金剛峯寺を開いたのは、大国主の霊を鎮めるためだったのです。大国主は高野御子(たかののみこ)と呼ばれていました。そして大国主の生誕地が分かったのです。

すでに兵庫県豊岡市の久々比神社のご祭神が久々遅命で、この神が日本全国の建物新築時の棟上げ式で祀られる木の神だったので久々遅彦(狗古智卑狗)の正体だと突き止めています(「狗古智卑狗という人物?」参照)。つまり奴国宮廷楽師の師升らの反乱で殺された宋史王年代紀の第18代王素戔男尊の皇子イタケルと同じ木霊なのですから、久々遅彦がスサノヲの子孫だと分かりました。

そして、久々遅彦が王宮にしていた場所が豊岡市竹野町鷹野神社でした。そこから猫崎半島の付け根にある小山に五社大明神があり、鷹野神社の元宮という説明がありました。

五社大明神の祭神の中央の天照皇大神は大国主のことですよ(^_-)-☆

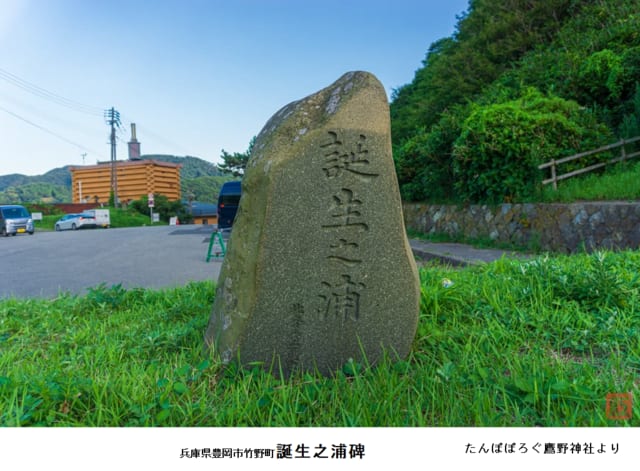

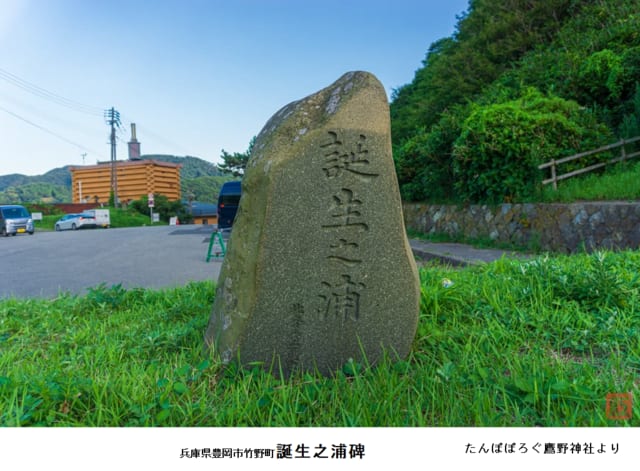

その半島の先に向かって賀嶋山が伸びていますがその手前の浜に「誕生の浦」と書かれた石碑があったのです。由来は、鹿島神宮で祀られている神タケミカズチが上陸した場所とあります。国譲り神話で大国主から武力で国を奪った神なのです。史実は尾張王建稲種命(たけいなだね)による父の仇討ちと列島統一です。日本書紀では崇神天皇紀四道将軍のタニワノミチヌシとして隠されています。そこが何で「生誕の地」?ですから、大国主高野御子の生誕の地以外に考えられません。

その確信の根拠となったのが、狗古智卑狗の霊ラインでした。山鹿市の茶臼塚古墳から米神山へ北東方向に描いたラインを延長すると、なんと不思議なことに大国主の生誕地にたどり着いたからなんですよ!これって偶然だと思いますか?

しかも今まで、何本も霊ラインを書いてきましたが、これほどの精度のものは描けませんでした。大国主の霊が導いてくれたとしか考えられませんよ(^_-)-☆

(左クリックでMyMapに移動しますのでご確認ください)

ということで、信じるか信じないかはあなた次第です(#^.^#)

また、来年もどうぞよろしくお願いいたします。

そうそう、最後に高野山の記事で発見した面白い歌を再掲して今年の締めにしたいと思います。

「たかのみこ いとも怪しと見まし鳬(かも) 猿まろをしも引きたててとや」

(精選版 日本国語大辞典「高野御子」の解説 より引用)神の使いの猿まろは猿田彦のことで大国主の分身ですよ!

よいお年をお迎えください!

【関連記事】

【大発見!】大国主命の生誕地か?

【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?(その22)

7.記紀と日本人の信仰の謎⑧猿田彦大神の石碑のなぞ?

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング今年も残り少なくなりました。正月の準備で皆様お忙しいことと存じます。一年間、皆様のご支援のおかげでいくつもの発見ができました。前回、「日本史を疑え!」を記事にしましたが、日本人の多くは正史「日本書紀」は天皇の正しい歴史書だから、そのまま真実ではない部分もあるかも知れないが、概ね我が国の歴史が書かれているはずだという強い思い込みがあるので、正史や日本神話を否定する刮目天の説はバカげたトンデモないヤツと顰蹙を買っていたかもしれません。そのような中でとても柔軟なアタマで、拙論を素直にご理解いただいた読者の皆様方には、心から感謝いたします。できれば多くの日本人に古代史の真相を考えていただきたいとの思いから、皆様に励まされてこの古代史ブログを書きづけています。

特に、今回は表題のとおり、刮目天が印象に残る今年の大発見を改めて考えてみたいと思い、本年最後の記事にしました。科学技術で様々な自然現象の解明が進み、その恩恵によって便利になった一方で、忘れてしまった古代人の純真な心を、わたしたち現代人に思い起こさせてくれる不思議な大発見をしました。

前置きが長くなりましたが、重要な発見を昨年のクリスマスに記事にしました。熊本県の神社や遺跡などを自転車で活発に走り回ってご紹介していただいている自転車クマさんのブログによって倭国大乱から卑弥呼の登場までの謎を解く重要なヒントを教えていただきました。改めて心より感謝いたします。

二世紀末から三世紀初頭にかけて大活躍していた旧奴国の英雄久々遅彦(狗奴国の官狗古智卑狗)が熊本県山鹿市・菊池市を流れる菊池川の上流に造った最前線基地(方保田東原遺跡・うてな遺跡)で、倭国王難升米の急襲を受けて戦死したと推理していたので、その墓を探していました(「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。

そこで驚く発見を昨年しました。茶臼塚古墳という方墳が玄界灘から日本海沿岸部を根拠地とするムナカタ海人族を束ねる王久々遅彦(代々襲名)の墓だと確信したのは、墳頂に置かれた大日如来の石祠でした。その皇子である大国主が最初に国造りした豊葦原の瑞穂の国の位置を示すものでした。つまり胎蔵曼荼羅の真ん中の中台八葉院の中央に大日如来が描かれていて、その八方向に四如来(宝幢如来、開敷華王如来、無量寿如来、天鼓雷音如来)と 四菩薩(普賢菩薩、文殊菩薩、観自在菩薩、弥勒菩薩)が描かれています。それらの配置は決まっていて、大日如来の北東方向に大国主の本地仏である弥勒菩薩が位置しているのです(宇佐八幡神宮の本当の八幡大神は応神天皇の父大国主です。神宮寺は弥勒寺です。詳細は「【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?(その20)7.記紀と日本人の信仰の謎⑥神仏習合の発祥地と言われる宇佐のなぞ?」参照)。すでに宇佐市安心院町佐田神社を王宮とし、米神山(標高475m)の西側山麓のストーン・サークル佐田京石を祭祀場としたことを突き止めていましたが、正にその方向を指しているのです(「大国主の豊葦原の瑞穂の国はここだった?」参照)。

一方、米神山の中腹に月の神谷という場所があり、柱状節理から切り出した複数の石棒がなんと、南西方向に揃って向いていたのです(刮目天は実際に見ていませんが、猿田彦TVの動画で分かりました)。大国主が父王の墓の方角に石棒を向けているのは霊的なエネルギをこの山に取り込む目的だったことが分かりました。新しい王は偉大な父祖の霊を自分自身に纏うことによって、さらに素晴らしい業績を上げられると信じていたことが分かりました。

月の神谷の揃って南西方向に向けられた石棒群

(「米神山」ゆっくり気ままな山歩記 よりお借りしました)

二世紀末から三世紀前半の日本海沿岸部に見られる四隅突出型墳丘墓で首長の即位儀礼をおこなったと考えられますが、これはそれと同じ考え方です。そしてこれが三世紀後半から始まる古墳時代に繋がるものだと考えています。天皇即位の儀式の中に真床追衾(まどこおうふすま)という天孫降臨神話に基づく儀礼があります。これも皇祖神の霊と一体になって民の安寧と国の安泰を祈ることができるという考え方です。

米神山の場合には倭国大乱で大活躍した父王の霊を山に取り込み、国造りを成功させるためだと考えられます。古墳時代から今上天皇まで連綿と続く、いわゆる首長霊信仰をこの霊山に因み米神信仰と名付けました。名前の「米」は難升米(なしょうめ、伊都国男王で師升王の子孫の倭国王)や迦邇米雷王(かにめいかずちのみこ、神功皇后の祖父、カニは当時の尾張の代名詞、国譲り神話でタケミカズチとされた尾張王建稲種命を連想します)で見られ、首長の意味と考えられます。

上の内容の詳細は「【検証24】狗古智卑狗の墓発見!(その1)~(その3)」を参照してください。

これらの発見は2021年の大発見でしたが、ようやくここから先が2022年の大発見につながる話なのです。しかしその話はすでに、「【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?(その21)7.記紀と日本人の信仰の謎⑦高野山の秘密?」にしましたので、これを参照してください。弘法大師空海が和歌山県の高野山に金剛峯寺を開いたのは、大国主の霊を鎮めるためだったのです。大国主は高野御子(たかののみこ)と呼ばれていました。そして大国主の生誕地が分かったのです。

すでに兵庫県豊岡市の久々比神社のご祭神が久々遅命で、この神が日本全国の建物新築時の棟上げ式で祀られる木の神だったので久々遅彦(狗古智卑狗)の正体だと突き止めています(「狗古智卑狗という人物?」参照)。つまり奴国宮廷楽師の師升らの反乱で殺された宋史王年代紀の第18代王素戔男尊の皇子イタケルと同じ木霊なのですから、久々遅彦がスサノヲの子孫だと分かりました。

そして、久々遅彦が王宮にしていた場所が豊岡市竹野町鷹野神社でした。そこから猫崎半島の付け根にある小山に五社大明神があり、鷹野神社の元宮という説明がありました。

五社大明神の祭神の中央の天照皇大神は大国主のことですよ(^_-)-☆

その半島の先に向かって賀嶋山が伸びていますがその手前の浜に「誕生の浦」と書かれた石碑があったのです。由来は、鹿島神宮で祀られている神タケミカズチが上陸した場所とあります。国譲り神話で大国主から武力で国を奪った神なのです。史実は尾張王建稲種命(たけいなだね)による父の仇討ちと列島統一です。日本書紀では崇神天皇紀四道将軍のタニワノミチヌシとして隠されています。そこが何で「生誕の地」?ですから、大国主高野御子の生誕の地以外に考えられません。

その確信の根拠となったのが、狗古智卑狗の霊ラインでした。山鹿市の茶臼塚古墳から米神山へ北東方向に描いたラインを延長すると、なんと不思議なことに大国主の生誕地にたどり着いたからなんですよ!これって偶然だと思いますか?

しかも今まで、何本も霊ラインを書いてきましたが、これほどの精度のものは描けませんでした。大国主の霊が導いてくれたとしか考えられませんよ(^_-)-☆

(左クリックでMyMapに移動しますのでご確認ください)

ということで、信じるか信じないかはあなた次第です(#^.^#)

また、来年もどうぞよろしくお願いいたします。

そうそう、最後に高野山の記事で発見した面白い歌を再掲して今年の締めにしたいと思います。

「たかのみこ いとも怪しと見まし鳬(かも) 猿まろをしも引きたててとや」

(精選版 日本国語大辞典「高野御子」の解説 より引用)神の使いの猿まろは猿田彦のことで大国主の分身ですよ!

よいお年をお迎えください!

【関連記事】

【大発見!】大国主命の生誕地か?

【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?(その22)

7.記紀と日本人の信仰の謎⑧猿田彦大神の石碑のなぞ?

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング