いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

前回、この表題で記事にしましたが、邪馬台国の会の 第401回講演会の記録におまけで付けた「2.邪馬台国探究のための哲学と方法」の内容だったようです。本番は第402回講演会だったようで、本日、以下の新しい講演記録が発表されていましたので分かりました。早とちりして失礼な評論をしてしまったかもしれませんね。不快に思われたなら、お許しください。今回の内容は安本美典先生の邪馬台国北部九州説のお話でした。前段は幅広く深い学識経験をお持ちの安本先生が邪馬台国問題で採用する論理構造の根幹となる公理主義について、その実例によって分かりやすく解説頂いているので、とても勉強になりました。最後の部分で具体的な邪馬台国問題への適用について詳しく解説されていましたので、浅学を顧みず、大胆に、いくつか問題点を述べさせていただきました。どうぞお付き合いください( ^)o(^ )。

第402回 邪馬台国の会

邪馬台国の探究のための哲学と方法

-邪馬台国問題はなぜ解けないか-

■私の邪馬台国論の論理構造

わが国の古代史全体を統一的、構造的に把握しようとするばあいには、私は、公理(仮説、仮定、前提、出発点)としてつぎの二つを設定したいと思う。

【公理I】

「『古事記』『日本書紀』に記されている天照大御神以下の五代、および諸天皇の代の数は、信じられるものとする。」(これは、代の数のことをのべているのであって、ある天皇と、つぎの天皇との関係は、親子関係であるとはかぎらない。)

【公理Ⅱ】

「西暦何年ごろに活躍していたか、実年代が不明の天照大御神以下の五代、および古い時代の諸天皇の活躍の時期は、活躍の時期がはっきりしている諸天皇の一代平均の在位年数をもとに、推定しうるものとする。」

この二つの公理を設定するとき、つぎのようなことがらが、定理的に導出される。

(1)天照大御神は、卑弥呼とほぼ同時代の人となる。(そしてこの二人が、ともに女王的な存在で、宗教的な権威をもち、夫をもたなかったこと、天照大御神が、のちにわが国最大の政治勢力となった大和朝廷の系譜上の人物であること、などは、この二人が同一の人物であることを指向する。)

(2)神武天皇は、西暦280~290年ごろの人となる。(このころからあとに、大和に古墳がおこり、刀剣、矛、鏃、鉄、鏡、玉などの分布の中心が、九州から大和に移っている。すなわち、記紀に記されている神武天皇の東征によって説明しうると思われる事実が存在する。)

(3)崇神天皇は、西暦350~360年前後の人となる。(奈良県天理市大字柳本に存在する崇神天皇の陵を、東大の考古学者、歴史学者である斉藤忠博士は、四世紀の中ごろ、またはそれをやや降るころのものとしておられる。)

そしてさらに、(1)の「系」として、記紀によれば、天照大御神(卑弥呼)の活躍していた場所が、北九州であると考えられ、また大和朝廷が九州に興ったと考えられる少なからぬ根拠が存在するところから、

(1)邪馬台国は、北九州である。

ということがみちびかれる。

以上の議論は、【公理I】【公理Ⅱ】をもうけ、そこから、統計学、確率論などの数学の論理をかけて、「定理」、あるいは「系」をみちびきだすという形をしている。

<中略>

要するに、邪馬台国議論の全体の構造としては公理的方法を用いましょう。それで全体が説明できますよ。それを導くには、できるだけ数学的な方法を用いましょう。それがゲームチェンジャーになりうる。

前段で詳しく説明されたとおり、邪馬台国問題解決のために具体的に【公理Ⅰ】と【公理Ⅱ】を立てて演繹的に結論を導かれていますが、やはりその前提となる公理群には間違った思い込みがあるので、それによって導かれた結論は必然的に誤りになるという主張をします。

【公理Ⅰ】にある天照大御神以下の五代は、ニニギノミコトの天孫降臨とその後のイワレヒコ(神武天皇)誕生までの日向三代の神話ですので、これらの神話が史実である証拠が必要です。定理(2)神武天皇は、西暦280~290年ごろの人となる。とすることにより逆に、公理の妥当性を主張しているようにも取れますが、この神武天皇によるヤマトへの東征が行われた考古学的な痕跡が見当たりません。

ナガスネヒコとの戦闘で敗北して、熊野を回って東から攻めたという話を裏付ける考古学的なものが発見されていないと思います。したがって、その定理は仮説ですので、検証しないと事実とは認められません。

3世紀前半の纏向遺跡には北部九州どころか九州の土器が見当たりませんが、東海や山陰・北陸その他の地域の土器が集まって来ています。また、3世紀後半での戦争の痕跡を銅鏃・鉄鏃の出土状況を調べると「大和に古墳がおこり、刀剣、矛、鏃、鉄、鏡、玉などの分布の中心が、九州から大和に移っている。」ことが神武東征とは別の経緯で起っていると見るべきなのです。神武天皇が武力で大和王権を成立させたのではなく、もとは北部九州の勢力(旧奴国)が北部九州の勢力(卑弥呼らの倭国)を武力で制圧して統一したと考えるとこの事実を説明できます(「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)。

安本先生は公理について以下のように述べられています。

『私は、「公理」は、たしかに「それ自身で完全に明証的なことがら」で、「万人に承認される明晰なことがら」でなければならないとは考えない。その意味では、パスカルよりも、ゆるやかな立場をとりたいと思う。

私が、「公理」は、あるていど、経験的事実や直感に合致したものが望ましい、と考えるのは、そのような立場の方が説得力があると考えるからであって、そのような立場をとらなければならないという論理上の根拠は存在しない。』

この辺の塩梅はよく理解できませんでしたが、ということは意地悪く言えば、パスカルほど確固たる信念を持って言う「ことがら」ではないということのようですかね(*´Д`)。

【公理Ⅱ】についても、3世紀後半の戦争の痕跡が、定理(3)で西暦350~360年前後の人とされる崇神天皇の四道将軍のルートや、その後の第十二代景行天皇の九州遠征及び、その皇子ヤマトタケルの東海遠征などのルート上で発見されています。ということは第十代崇神天皇からヤマトタケルの物語はヤマト王権成立の時期の史実を、時代を引き延ばして誤魔化したということになります。また、仲哀天皇は父のヤマトタケルが薨去して38年後に生まれた計算になりますから、記紀の話は作り話だと直ぐに分かります(注1)。したがって、垂仁天皇が実在したのかさえ定かではないのですから、記紀の順に在位した天皇の年代を平均在位年数から推測することもできないということなのです。つまり、【公理Ⅱ】も成り立ちません(「【検証19】日本建国のための戦いだ!」参照)。

天照大御神から神武東征は史実を誤魔化すために創られた物語ですので、天照大御神以下五代の神々も実在人物ではなく、モデルとなる実在人物はいるかも知れませんが、作り話と見るべきです。卑弥呼は二世紀末から247年頃までの人物なのですから、その正体を創作された天照大御神(「卑弥呼=天照大御神」仮説)とすることはとてもオカシなことですし、これらの話が3世紀のヤマト王権成立の過程と矛盾するのでこの仮説は成立しないということなのです。

それから、前段で説明されているベイズ統計により邪馬台国が福岡にある確率が99%という主張ですが、魏志倭人伝には倭国の風俗の説明で鉄鏃や絹織物などがあると書かれていますが、邪馬台国に集中しているとは読めません。邪馬台国への行程記事からそのまま受け取れませんが、倭国の中心的なクニである北部九州の伊都国などから相当遠隔の地にあると考えられますので、倭国は99%が福岡県にあるとしか言えません。また、親魏倭王の金印、銅鏡や絹織物の痕跡などは人が容易に持ち運べますので、それが数多く見つかった場所が邪馬台国だということもできません。しかし、九州の倭国内で径百余歩(直径約150m)の円墳のある場所は卑弥呼の墓である可能性があると考えられます(「卑弥呼の墓は見つかってるよ!」参照)。

日本書紀は天武天皇が編纂を命じましたが、崩御から30年以上後に完成しています。当時の朝廷を牛耳っていた藤原不比等が自分に都合の良い話を創作したということが分かっています(「え!記紀は天皇の歴史書じゃないのか?」参照)。安本先生も記紀から計算すると紀元前660年に即位した神武を西暦280~290年ごろの人と記紀のウソを見抜いたのですから、天照大御神の神話もウソだと容易に気付くはずです。しかし、そうではないのは恐らく記紀は天皇のために書かれた歴史書だという思い込みが強くあるからだと思います。戦前の国史教育の影響ではないかと思います。あるいは、歴史を書くには現存する日本最古の歴史書によらざる得ないという思い込みがあるからかもしれません。

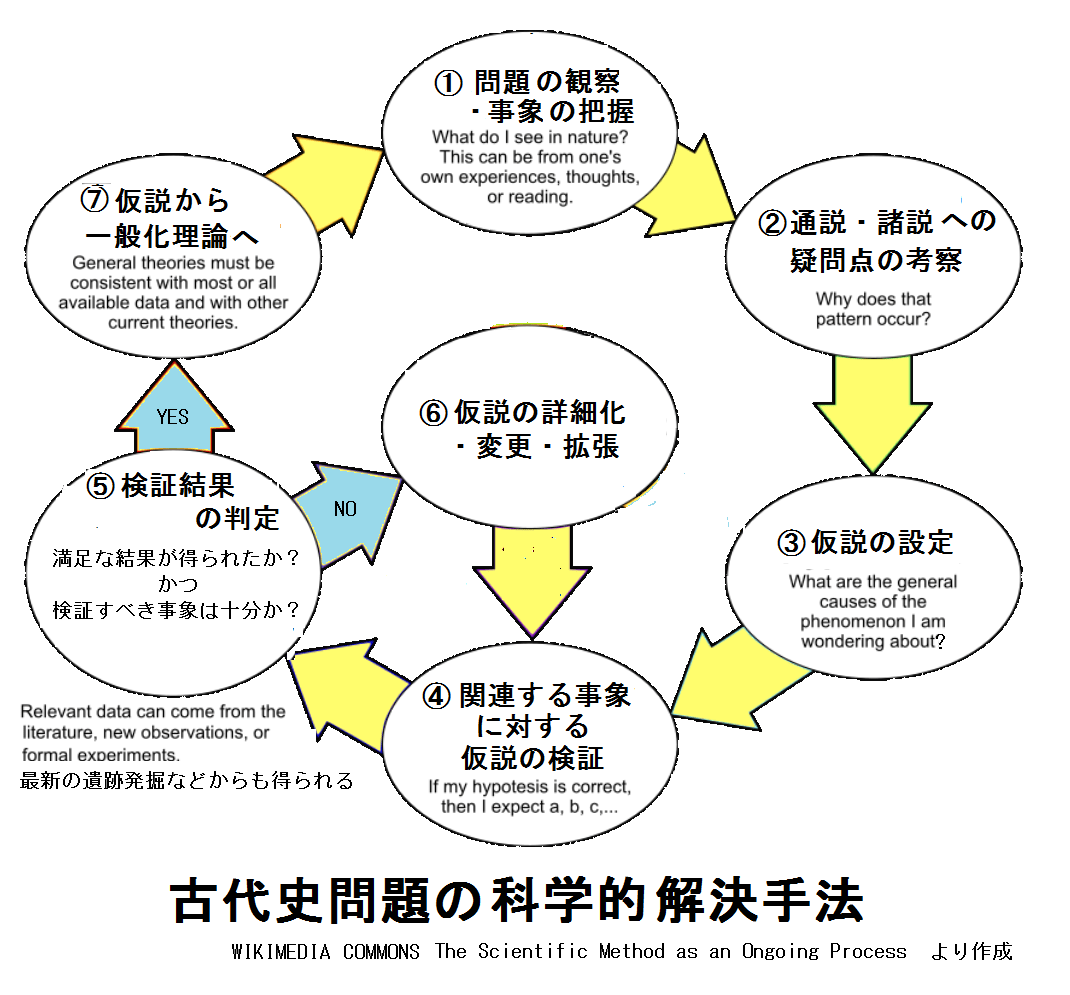

しかし、それが不比等によって改ざんされた歴史書だからと言って全て捨てるわけにもいきません。だから、不比等の目的を読んでウソが書かれたと思われる部分から史実を推理することで、真相に迫れると考えました。その手法は史実と考えられることをもとに仮説を立てて、その史実や事象群の原因を推理して、考古学などによって検証するアブダクションの手法が有効だと考えています。

いずれにしても、公理により論理的に結論を出すことは一般的には正しい手法ですが、千七百年前の邪馬台国問題では、公理を立てて演繹的な妥当な推論による手法は余り有効とは思えません。つまり、公理を立てる段階で間違う可能性が高いからです。特に文献に書かれたことを真に受けると間違う恐れがあります。誰によってどういう目的で書かれたかを分析して、考古学や民俗学などの成果によって文献の内容の信ぴょう性を調べる必要があるわけです。邪馬台国問題はなぜ解けないのかという答えはこの辺りにあります。

(注1)日本書紀に仲哀天皇は成務天皇48年に数え31歳で皇太子になったとありますので成務天皇18年が生年となります。しかし、仲哀天皇の父の日本武尊(ヤマトタケル)は景行天皇40年に薨去しており、景行天皇60年に崩御され、1年後に成務天皇が即位していますので、仲哀天皇は日本武尊が薨去して38年後に生まれた計算になります。(2023.10.13 追加)

邪馬台国探究のための哲学と方法は?(その1)

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング前回、この表題で記事にしましたが、邪馬台国の会の 第401回講演会の記録におまけで付けた「2.邪馬台国探究のための哲学と方法」の内容だったようです。本番は第402回講演会だったようで、本日、以下の新しい講演記録が発表されていましたので分かりました。早とちりして失礼な評論をしてしまったかもしれませんね。不快に思われたなら、お許しください。今回の内容は安本美典先生の邪馬台国北部九州説のお話でした。前段は幅広く深い学識経験をお持ちの安本先生が邪馬台国問題で採用する論理構造の根幹となる公理主義について、その実例によって分かりやすく解説頂いているので、とても勉強になりました。最後の部分で具体的な邪馬台国問題への適用について詳しく解説されていましたので、浅学を顧みず、大胆に、いくつか問題点を述べさせていただきました。どうぞお付き合いください( ^)o(^ )。

第402回 邪馬台国の会

邪馬台国の探究のための哲学と方法

-邪馬台国問題はなぜ解けないか-

■私の邪馬台国論の論理構造

わが国の古代史全体を統一的、構造的に把握しようとするばあいには、私は、公理(仮説、仮定、前提、出発点)としてつぎの二つを設定したいと思う。

【公理I】

「『古事記』『日本書紀』に記されている天照大御神以下の五代、および諸天皇の代の数は、信じられるものとする。」(これは、代の数のことをのべているのであって、ある天皇と、つぎの天皇との関係は、親子関係であるとはかぎらない。)

【公理Ⅱ】

「西暦何年ごろに活躍していたか、実年代が不明の天照大御神以下の五代、および古い時代の諸天皇の活躍の時期は、活躍の時期がはっきりしている諸天皇の一代平均の在位年数をもとに、推定しうるものとする。」

この二つの公理を設定するとき、つぎのようなことがらが、定理的に導出される。

(1)天照大御神は、卑弥呼とほぼ同時代の人となる。(そしてこの二人が、ともに女王的な存在で、宗教的な権威をもち、夫をもたなかったこと、天照大御神が、のちにわが国最大の政治勢力となった大和朝廷の系譜上の人物であること、などは、この二人が同一の人物であることを指向する。)

(2)神武天皇は、西暦280~290年ごろの人となる。(このころからあとに、大和に古墳がおこり、刀剣、矛、鏃、鉄、鏡、玉などの分布の中心が、九州から大和に移っている。すなわち、記紀に記されている神武天皇の東征によって説明しうると思われる事実が存在する。)

(3)崇神天皇は、西暦350~360年前後の人となる。(奈良県天理市大字柳本に存在する崇神天皇の陵を、東大の考古学者、歴史学者である斉藤忠博士は、四世紀の中ごろ、またはそれをやや降るころのものとしておられる。)

そしてさらに、(1)の「系」として、記紀によれば、天照大御神(卑弥呼)の活躍していた場所が、北九州であると考えられ、また大和朝廷が九州に興ったと考えられる少なからぬ根拠が存在するところから、

(1)邪馬台国は、北九州である。

ということがみちびかれる。

以上の議論は、【公理I】【公理Ⅱ】をもうけ、そこから、統計学、確率論などの数学の論理をかけて、「定理」、あるいは「系」をみちびきだすという形をしている。

<中略>

要するに、邪馬台国議論の全体の構造としては公理的方法を用いましょう。それで全体が説明できますよ。それを導くには、できるだけ数学的な方法を用いましょう。それがゲームチェンジャーになりうる。

前段で詳しく説明されたとおり、邪馬台国問題解決のために具体的に【公理Ⅰ】と【公理Ⅱ】を立てて演繹的に結論を導かれていますが、やはりその前提となる公理群には間違った思い込みがあるので、それによって導かれた結論は必然的に誤りになるという主張をします。

【公理Ⅰ】にある天照大御神以下の五代は、ニニギノミコトの天孫降臨とその後のイワレヒコ(神武天皇)誕生までの日向三代の神話ですので、これらの神話が史実である証拠が必要です。定理(2)神武天皇は、西暦280~290年ごろの人となる。とすることにより逆に、公理の妥当性を主張しているようにも取れますが、この神武天皇によるヤマトへの東征が行われた考古学的な痕跡が見当たりません。

ナガスネヒコとの戦闘で敗北して、熊野を回って東から攻めたという話を裏付ける考古学的なものが発見されていないと思います。したがって、その定理は仮説ですので、検証しないと事実とは認められません。

3世紀前半の纏向遺跡には北部九州どころか九州の土器が見当たりませんが、東海や山陰・北陸その他の地域の土器が集まって来ています。また、3世紀後半での戦争の痕跡を銅鏃・鉄鏃の出土状況を調べると「大和に古墳がおこり、刀剣、矛、鏃、鉄、鏡、玉などの分布の中心が、九州から大和に移っている。」ことが神武東征とは別の経緯で起っていると見るべきなのです。神武天皇が武力で大和王権を成立させたのではなく、もとは北部九州の勢力(旧奴国)が北部九州の勢力(卑弥呼らの倭国)を武力で制圧して統一したと考えるとこの事実を説明できます(「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)。

安本先生は公理について以下のように述べられています。

『私は、「公理」は、たしかに「それ自身で完全に明証的なことがら」で、「万人に承認される明晰なことがら」でなければならないとは考えない。その意味では、パスカルよりも、ゆるやかな立場をとりたいと思う。

私が、「公理」は、あるていど、経験的事実や直感に合致したものが望ましい、と考えるのは、そのような立場の方が説得力があると考えるからであって、そのような立場をとらなければならないという論理上の根拠は存在しない。』

この辺の塩梅はよく理解できませんでしたが、ということは意地悪く言えば、パスカルほど確固たる信念を持って言う「ことがら」ではないということのようですかね(*´Д`)。

【公理Ⅱ】についても、3世紀後半の戦争の痕跡が、定理(3)で西暦350~360年前後の人とされる崇神天皇の四道将軍のルートや、その後の第十二代景行天皇の九州遠征及び、その皇子ヤマトタケルの東海遠征などのルート上で発見されています。ということは第十代崇神天皇からヤマトタケルの物語はヤマト王権成立の時期の史実を、時代を引き延ばして誤魔化したということになります。また、仲哀天皇は父のヤマトタケルが薨去して38年後に生まれた計算になりますから、記紀の話は作り話だと直ぐに分かります(注1)。したがって、垂仁天皇が実在したのかさえ定かではないのですから、記紀の順に在位した天皇の年代を平均在位年数から推測することもできないということなのです。つまり、【公理Ⅱ】も成り立ちません(「【検証19】日本建国のための戦いだ!」参照)。

天照大御神から神武東征は史実を誤魔化すために創られた物語ですので、天照大御神以下五代の神々も実在人物ではなく、モデルとなる実在人物はいるかも知れませんが、作り話と見るべきです。卑弥呼は二世紀末から247年頃までの人物なのですから、その正体を創作された天照大御神(「卑弥呼=天照大御神」仮説)とすることはとてもオカシなことですし、これらの話が3世紀のヤマト王権成立の過程と矛盾するのでこの仮説は成立しないということなのです。

それから、前段で説明されているベイズ統計により邪馬台国が福岡にある確率が99%という主張ですが、魏志倭人伝には倭国の風俗の説明で鉄鏃や絹織物などがあると書かれていますが、邪馬台国に集中しているとは読めません。邪馬台国への行程記事からそのまま受け取れませんが、倭国の中心的なクニである北部九州の伊都国などから相当遠隔の地にあると考えられますので、倭国は99%が福岡県にあるとしか言えません。また、親魏倭王の金印、銅鏡や絹織物の痕跡などは人が容易に持ち運べますので、それが数多く見つかった場所が邪馬台国だということもできません。しかし、九州の倭国内で径百余歩(直径約150m)の円墳のある場所は卑弥呼の墓である可能性があると考えられます(「卑弥呼の墓は見つかってるよ!」参照)。

日本書紀は天武天皇が編纂を命じましたが、崩御から30年以上後に完成しています。当時の朝廷を牛耳っていた藤原不比等が自分に都合の良い話を創作したということが分かっています(「え!記紀は天皇の歴史書じゃないのか?」参照)。安本先生も記紀から計算すると紀元前660年に即位した神武を西暦280~290年ごろの人と記紀のウソを見抜いたのですから、天照大御神の神話もウソだと容易に気付くはずです。しかし、そうではないのは恐らく記紀は天皇のために書かれた歴史書だという思い込みが強くあるからだと思います。戦前の国史教育の影響ではないかと思います。あるいは、歴史を書くには現存する日本最古の歴史書によらざる得ないという思い込みがあるからかもしれません。

しかし、それが不比等によって改ざんされた歴史書だからと言って全て捨てるわけにもいきません。だから、不比等の目的を読んでウソが書かれたと思われる部分から史実を推理することで、真相に迫れると考えました。その手法は史実と考えられることをもとに仮説を立てて、その史実や事象群の原因を推理して、考古学などによって検証するアブダクションの手法が有効だと考えています。

いずれにしても、公理により論理的に結論を出すことは一般的には正しい手法ですが、千七百年前の邪馬台国問題では、公理を立てて演繹的な妥当な推論による手法は余り有効とは思えません。つまり、公理を立てる段階で間違う可能性が高いからです。特に文献に書かれたことを真に受けると間違う恐れがあります。誰によってどういう目的で書かれたかを分析して、考古学や民俗学などの成果によって文献の内容の信ぴょう性を調べる必要があるわけです。邪馬台国問題はなぜ解けないのかという答えはこの辺りにあります。

(注1)日本書紀に仲哀天皇は成務天皇48年に数え31歳で皇太子になったとありますので成務天皇18年が生年となります。しかし、仲哀天皇の父の日本武尊(ヤマトタケル)は景行天皇40年に薨去しており、景行天皇60年に崩御され、1年後に成務天皇が即位していますので、仲哀天皇は日本武尊が薨去して38年後に生まれた計算になります。(2023.10.13 追加)

邪馬台国探究のための哲学と方法は?(その1)

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング