いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

連載の記事の内容の確認調査や分かりやすい図の検討・作成などで、なかなか発表できません。申し訳ありません。悩んでいる間に、本日、いつも拝読している宮崎先生のメルマガに、いい内容の記事が上がってきました。例によって普通の方には過激すぎてちょっと気が引けます。でも、これを突破しないと皆さんに真相に気付いていただけないと思い直して、また(読者の声)に、投稿しました。お付き合いのほどよろしくお願い致します( ^)o(^ )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和四年(2022)8月24日(水曜日)

通巻第7438号

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(読者の声4)貴誌7437号で、『古事記』の話題が取り上げられました。少し前にもご紹介しましたが、私は現存『古事記』の序文は後世の偽作であり、太安万侶は実在したが『古事記』編纂には関わっていない。また、稗田阿礼と言う人物は実在しなかった。とした上で、原『古事記』の完成は序文が記載するよりも100年近く前の舒明天皇の時代である痕跡を見つけた、と述べました。

『古事記』は推古天皇の記事で終わっていますが、よく読めば、次の舒明天皇が、それとは言われずに読む人が読めば分かるように書かれています。その痕跡を見出し、舒明天皇の在世中に完成していたと推定しました。

また神武天皇以前のことは神話であるとして、まともに取り上げられることは少ないですが、伊奘諾・伊奘冉両尊による?馭慮嶋上陸は、実際にあった事件が、神話的な誇張や脚色が行われたもので、その場所は北部九州から始まったことも見出し、現在掘り下げ中であります。この時代のことは考古学的出土物はありますが、文字資料は極めて少なく、その少ない文字資料を神話として切り捨ててしまえば、古代を探る手がかりも捨てることになります。

脚色などを取り除き、その芯になる出来事を見出して、我が国の古代の実相に迫るのが古代を探求する難しさであると同時に意味あることでもあると考えております。

よろしければ、お時間があるときにお訪ねください。

https://yamataikoku.exblog.jp/

『古事記』序文の検証は下記から

https://yamataikoku.exblog.jp/28824954/

『古事記』完成時期の結論をお急ぎの場合は下記へ

https://yamataikoku.exblog.jp/28878773/

伊奘諾・伊奘冉両尊による国生みは下記からです

https://yamataikoku.exblog.jp/29049295/

(高柴昭)

貴誌第7438号にて高柴昭様が、「現存『古事記』の序文は後世の偽作であり、太安万侶は実在したが『古事記』編纂には関わっていない。また、稗田阿礼と言う人物は実在しなかった。」と述べられましたが全く同じ意見です。また、「神武天皇以前のことは神話であるとして、云々」についても基本的に同じ考え方です。しかし、ほとんどの研究者も、多くの日本人は、712年に完成したとされる現存する最古の歴史書「古事記」や720年に完成した現存する最古の正史「日本書紀」の正体を理解していないと思います。

「日本書紀」は天武天皇が編纂を命じたのは事実だと思われますが、その完成は崩御後三十年以上も経ってからです。その時の権力者は藤原不比等でした。天武天皇の妃鵜野讃良(うののさらら、天智天皇皇女)と組んで、天武天皇の優秀な皇子たちを謀略で排除して皇位を奪い、藤原氏が外戚として実権を握り続け、繁栄できるようにしました。有力貴族の合議で政治を行えるようにするために大宝律令を制定し、藤原氏に都合のよい神話を創作して朝廷の祭祀を独占しました。藤原氏に都合の悪い豪族の祭神や神社の名前まで強権で変えさせています。その最後の仕上げが「日本書紀」の完成でした。不比等は藤原氏の将来を安堵してその年に亡くなっています。

土橋寛「持統天皇と藤原不比等」中公新書(1994年)や関裕二「持統天皇 血塗られた皇祖神」(ワニ文庫2016年)に二人の謀略の内容が詳しく述べられていますが、それでも十分ではないことがわかりました。不比等の目的が藤原氏・中臣氏の出自を誤魔化し、日本建国の史実を隠ぺいして、父鎌足が中大兄と行ったヤマトの大王家へのテロ・反乱や不比等自身が行った悪行を隠蔽するために「日本書紀」が編纂されたということに気付けば、ほとんどの史実が改ざんされていたことが分かります。

たとえば、不比等の子藤原四兄弟の陰謀で殺された長屋王が親王宣下を受けていた証拠が見つかっています。つまり長屋王は高市皇子の子ですから、高市が即位していたという証拠です。しかし、通説では、長屋王は特別待遇だったかもしれないとして、「日本書紀」で高市皇子の母が身分の低い宗形徳善娘尼子娘であるので即位できないから太政大臣とされたとしています。

しかし、応神天皇の皇子菟道稚郎子(うじのわきのいらつこ)は玄界灘を支配していた縄文海人ムナカタ族の和爾氏の祖日触使主(ひふれのおみ)の娘宮主宅媛(みやぬしやかひめ)の子です。宗形氏と同族の和邇氏は、四世紀から六世紀にかけて多くの妃を出す有力な豪族でしたし、菟道稚郎子は皇太子でしたから、高市皇子の母の身分が低いということはなかったと分かりました。高市皇子の即位を隠すために、応神天皇崩御後の皇位継承争いを創作し、神武天皇崩御後のそっくりな話をでっち上げて、よくある話だということにして史実を誤魔化していることも分かりました(拙ブログ「【発見!】仁徳天皇の怖い秘密?」参照)。

不比等は高市皇子が即位できるようにするために、皇太子だったと考えられる大津皇子を謀殺し、その代わりに鵜野讃良の子草壁皇子を皇太子にする約束があったと考えられます。しかし、草壁が直ぐに病死したので、天皇が長屋王を皇太子にしようとしたようです。そのために不比等らは天皇を密かに弑逆して、草壁の子珂瑠(かる)を十五歳で文武天皇として即位させ、不比等の娘宮子を文武天皇の妃にしたと推理しています。

神代で、女神アマテラスが孫ニニギノミコトを地上の支配者にするという天孫降臨神話を作って正当化しましたが、持統天皇がアマテラスでニニギが文武天皇ということです。しかし、高市が即位していたとすれば持統天皇は存在しないのです。ですから、女帝の前例として推古天皇と皇極(斉明)天皇を創作しています。舒明・斉明天皇も創作だということは万葉集研究家の渡辺康則氏が「聖徳太子は天皇だった」(青空出版 2014年)で突き止めています。

すべての女性天皇は存在しなかったことは京都にある天皇家の菩提寺泉涌寺で明治になるまで祀られていませんでしたので分かりました。女性天皇も女系天皇も日本の歴史上存在していません。奈良時代から南北朝時代まで未婚の皇女が伊勢神宮と賀茂神社の巫女となる斎王制度がありました。斎王は神の妻なのです。天皇は皇祖神の霊と一体となってその霊力によって国家の安泰と国民の安寧を図る役割です。男女差別ではなく、単に役割が違うのです。(2022.11.17 赤字修正)

また、「古事記」は高柴昭様のご指摘のとおり、九世紀に朝廷で「日本書紀」を講義していた多人長(おおのひとなが)が書いたものです。原「古事記」はあったとしても「古事記」とは全く異なるものだと考えています。「古事記」は基本的に「日本書紀」の内容に沿いながら、神代では大国主神話を書き加えて、全体としてストーリが理解できるようにしています。

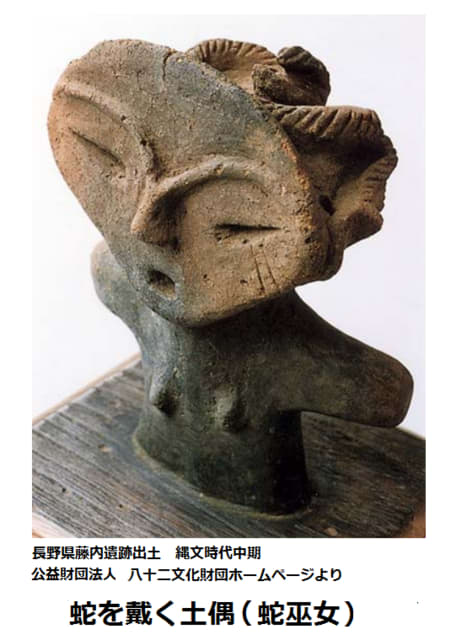

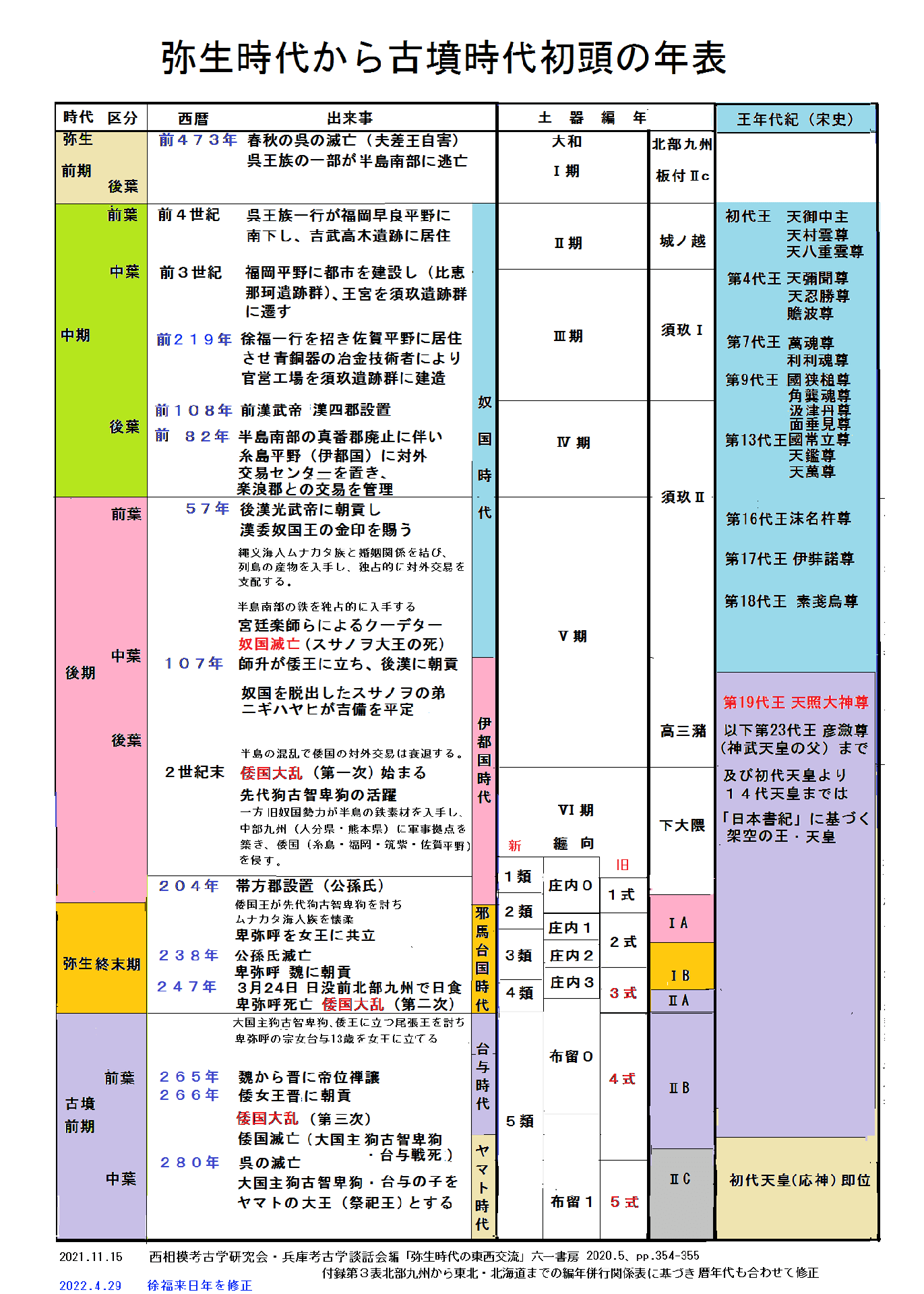

しかし「日本書紀」が国譲り神話として隠した日本建国の主役大国主は、代々、北九州から山陰・北陸を拠点とする縄文海人ムナカタ族を束ねる王でした。貴誌第7405号(読者の声1)で紹介させていただいた最後の奴国王スサノヲの子孫であり、久々遅彦(くくちひこ)と呼ばれた人物です。兵庫県豊岡市久々比神社の祭神屋船久々智命で、スサノヲの子イタケルと同じ木霊ですので、上棟式の祭神とされています。「魏志倭人伝」に登場する「狗古智卑狗」は大国主の先代です。二世紀末から三世紀初頭の倭国大乱や三世紀後半の日本建国の戦いの模様が鉄鏃・銅鏃の出土状況を調べて、分かりました。

建国の史実を隠すために、神武東征や神功皇后による応神東征の話を創作しています。しかし真相は崇神紀の大国主大神の子大田田根子を呼び寄せて祀らせた話に近いものです。初代ヤマトの祭祀王は、武内宿禰とされた大国主久々遅彦と神功皇后のモデルとされた女王台与の子の応神天皇でした。

応神天皇の父とされる仲哀天皇は、父ヤマトタケル薨去の38年後に生まれた計算になりますから、杜撰な作り話です。ヤマトタケルは本当の日本建国の主役の大国主を隠すために創作されたスーパースターです。吉備で奴国を再興し、ヤマト王権の基礎を築いた「王年代紀」(宋史)第十九代奴国王天照大神尊ニギハヤヒ大王の直系の子孫で、建国で実際に活躍した尾張王建稲種命(たけいなだねのみこと)をモデルにしています。これは纏向遺跡の外来土器のデーターから分かりました。東海の土器がほぼ半数でした。仲哀天皇は建稲種命の父乎止与命(をとよのみこと)がモデルで、住吉大神、つまり大国主久々遅彦に卑弥呼の死の後の内乱で殺された人物です。熱田神宮で祀られている建稲種命の、父の仇討ち話がサル・カニ合戦として語り継がれています。建稲種命は景行天皇の九州遠征の話のモデルにもなっています。つまり、景行天皇の孫の仲哀天皇は、実際は建稲種命の父乎止与命をモデルにした話だったということですから、とんでもない歴史改ざんでした。

これらのことは、崇神天皇の四道将軍の遠征ルートと景行天皇の九州遠征、ヤマトタケルの東国遠征のルートが、上で述べた古墳時代初頭(三世紀後半)の戦闘の模様を示す鉄鏃・銅鏃の出土状況と一致したことにより、すべて判明しました(詳細は拙ブログ「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)。

「古事記」は「日本書紀」の記述と少しずつ違えて、「日本書紀」が改ざんした史実に気付かせるように意図的に作られています。多くの研究者や日本人は「日本書紀」を天皇の歴史書だという思い込みから、考古学や民俗学の成果と矛盾するにも拘らず、「日本書紀」を好意的に解釈してこれらの矛盾を無視していますから日本の古代史が謎のまま残されてきたのでした。

「日本書紀」が『天皇の歴史書』というのは思い込みに過ぎず、『藤原氏のための偽の歴史書』だったと分かると、日本人の正体も古代の多くの謎も解けてきます。詳しくは拙ブログ「【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?」で連載していますので、よろしければご参照ください。通説とは違いますので、疑問点などをブログにお寄せいただけると研究が進みますので、どうぞよろしくお願い致します。

(刮目天)

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)

【関連記事】

サル・カニ合戦の元ネタは日本建国の戦いだった?

抹殺された尾張氏の謎(その1)、(その2)

抹殺された尾張氏の謎(その3)尾張と言えばカニだ~わ!

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング連載の記事の内容の確認調査や分かりやすい図の検討・作成などで、なかなか発表できません。申し訳ありません。悩んでいる間に、本日、いつも拝読している宮崎先生のメルマガに、いい内容の記事が上がってきました。例によって普通の方には過激すぎてちょっと気が引けます。でも、これを突破しないと皆さんに真相に気付いていただけないと思い直して、また(読者の声)に、投稿しました。お付き合いのほどよろしくお願い致します( ^)o(^ )

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「宮崎正弘の国際情勢解題」

令和四年(2022)8月24日(水曜日)

通巻第7438号

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(読者の声4)貴誌7437号で、『古事記』の話題が取り上げられました。少し前にもご紹介しましたが、私は現存『古事記』の序文は後世の偽作であり、太安万侶は実在したが『古事記』編纂には関わっていない。また、稗田阿礼と言う人物は実在しなかった。とした上で、原『古事記』の完成は序文が記載するよりも100年近く前の舒明天皇の時代である痕跡を見つけた、と述べました。

『古事記』は推古天皇の記事で終わっていますが、よく読めば、次の舒明天皇が、それとは言われずに読む人が読めば分かるように書かれています。その痕跡を見出し、舒明天皇の在世中に完成していたと推定しました。

また神武天皇以前のことは神話であるとして、まともに取り上げられることは少ないですが、伊奘諾・伊奘冉両尊による?馭慮嶋上陸は、実際にあった事件が、神話的な誇張や脚色が行われたもので、その場所は北部九州から始まったことも見出し、現在掘り下げ中であります。この時代のことは考古学的出土物はありますが、文字資料は極めて少なく、その少ない文字資料を神話として切り捨ててしまえば、古代を探る手がかりも捨てることになります。

脚色などを取り除き、その芯になる出来事を見出して、我が国の古代の実相に迫るのが古代を探求する難しさであると同時に意味あることでもあると考えております。

よろしければ、お時間があるときにお訪ねください。

https://yamataikoku.exblog.jp/

『古事記』序文の検証は下記から

https://yamataikoku.exblog.jp/28824954/

『古事記』完成時期の結論をお急ぎの場合は下記へ

https://yamataikoku.exblog.jp/28878773/

伊奘諾・伊奘冉両尊による国生みは下記からです

https://yamataikoku.exblog.jp/29049295/

(高柴昭)

貴誌第7438号にて高柴昭様が、「現存『古事記』の序文は後世の偽作であり、太安万侶は実在したが『古事記』編纂には関わっていない。また、稗田阿礼と言う人物は実在しなかった。」と述べられましたが全く同じ意見です。また、「神武天皇以前のことは神話であるとして、云々」についても基本的に同じ考え方です。しかし、ほとんどの研究者も、多くの日本人は、712年に完成したとされる現存する最古の歴史書「古事記」や720年に完成した現存する最古の正史「日本書紀」の正体を理解していないと思います。

「日本書紀」は天武天皇が編纂を命じたのは事実だと思われますが、その完成は崩御後三十年以上も経ってからです。その時の権力者は藤原不比等でした。天武天皇の妃鵜野讃良(うののさらら、天智天皇皇女)と組んで、天武天皇の優秀な皇子たちを謀略で排除して皇位を奪い、藤原氏が外戚として実権を握り続け、繁栄できるようにしました。有力貴族の合議で政治を行えるようにするために大宝律令を制定し、藤原氏に都合のよい神話を創作して朝廷の祭祀を独占しました。藤原氏に都合の悪い豪族の祭神や神社の名前まで強権で変えさせています。その最後の仕上げが「日本書紀」の完成でした。不比等は藤原氏の将来を安堵してその年に亡くなっています。

土橋寛「持統天皇と藤原不比等」中公新書(1994年)や関裕二「持統天皇 血塗られた皇祖神」(ワニ文庫2016年)に二人の謀略の内容が詳しく述べられていますが、それでも十分ではないことがわかりました。不比等の目的が藤原氏・中臣氏の出自を誤魔化し、日本建国の史実を隠ぺいして、父鎌足が中大兄と行ったヤマトの大王家へのテロ・反乱や不比等自身が行った悪行を隠蔽するために「日本書紀」が編纂されたということに気付けば、ほとんどの史実が改ざんされていたことが分かります。

たとえば、不比等の子藤原四兄弟の陰謀で殺された長屋王が親王宣下を受けていた証拠が見つかっています。つまり長屋王は高市皇子の子ですから、高市が即位していたという証拠です。しかし、通説では、長屋王は特別待遇だったかもしれないとして、「日本書紀」で高市皇子の母が身分の低い宗形徳善娘尼子娘であるので即位できないから太政大臣とされたとしています。

しかし、応神天皇の皇子菟道稚郎子(うじのわきのいらつこ)は玄界灘を支配していた縄文海人ムナカタ族の和爾氏の祖日触使主(ひふれのおみ)の娘宮主宅媛(みやぬしやかひめ)の子です。宗形氏と同族の和邇氏は、四世紀から六世紀にかけて多くの妃を出す有力な豪族でしたし、菟道稚郎子は皇太子でしたから、高市皇子の母の身分が低いということはなかったと分かりました。高市皇子の即位を隠すために、応神天皇崩御後の皇位継承争いを創作し、神武天皇崩御後のそっくりな話をでっち上げて、よくある話だということにして史実を誤魔化していることも分かりました(拙ブログ「【発見!】仁徳天皇の怖い秘密?」参照)。

不比等は高市皇子が即位できるようにするために、皇太子だったと考えられる大津皇子を謀殺し、その代わりに鵜野讃良の子草壁皇子を皇太子にする約束があったと考えられます。しかし、草壁が直ぐに病死したので、天皇が長屋王を皇太子にしようとしたようです。そのために不比等らは天皇を密かに弑逆して、草壁の子珂瑠(かる)を十五歳で文武天皇として即位させ、不比等の娘宮子を文武天皇の妃にしたと推理しています。

神代で、女神アマテラスが孫ニニギノミコトを地上の支配者にするという天孫降臨神話を作って正当化しましたが、持統天皇がアマテラスでニニギが文武天皇ということです。しかし、高市が即位していたとすれば持統天皇は存在しないのです。ですから、女帝の前例として推古天皇と皇極(斉明)天皇を創作しています。舒明・斉明天皇も創作だということは万葉集研究家の渡辺康則氏が「聖徳太子は天皇だった」(青空出版 2014年)で突き止めています。

すべての女性天皇は存在しなかったことは京都にある天皇家の菩提寺泉涌寺で明治になるまで祀られていませんでしたので分かりました。女性天皇も女系天皇も日本の歴史上存在していません。奈良時代から南北朝時代まで未婚の皇女が伊勢神宮と賀茂神社の巫女となる斎王制度がありました。斎王は神の妻なのです。天皇は皇祖神の霊と一体となってその霊力によって国家の安泰と国民の安寧を図る役割です。男女差別ではなく、単に役割が違うのです。(2022.11.17 赤字修正)

また、「古事記」は高柴昭様のご指摘のとおり、九世紀に朝廷で「日本書紀」を講義していた多人長(おおのひとなが)が書いたものです。原「古事記」はあったとしても「古事記」とは全く異なるものだと考えています。「古事記」は基本的に「日本書紀」の内容に沿いながら、神代では大国主神話を書き加えて、全体としてストーリが理解できるようにしています。

しかし「日本書紀」が国譲り神話として隠した日本建国の主役大国主は、代々、北九州から山陰・北陸を拠点とする縄文海人ムナカタ族を束ねる王でした。貴誌第7405号(読者の声1)で紹介させていただいた最後の奴国王スサノヲの子孫であり、久々遅彦(くくちひこ)と呼ばれた人物です。兵庫県豊岡市久々比神社の祭神屋船久々智命で、スサノヲの子イタケルと同じ木霊ですので、上棟式の祭神とされています。「魏志倭人伝」に登場する「狗古智卑狗」は大国主の先代です。二世紀末から三世紀初頭の倭国大乱や三世紀後半の日本建国の戦いの模様が鉄鏃・銅鏃の出土状況を調べて、分かりました。

建国の史実を隠すために、神武東征や神功皇后による応神東征の話を創作しています。しかし真相は崇神紀の大国主大神の子大田田根子を呼び寄せて祀らせた話に近いものです。初代ヤマトの祭祀王は、武内宿禰とされた大国主久々遅彦と神功皇后のモデルとされた女王台与の子の応神天皇でした。

応神天皇の父とされる仲哀天皇は、父ヤマトタケル薨去の38年後に生まれた計算になりますから、杜撰な作り話です。ヤマトタケルは本当の日本建国の主役の大国主を隠すために創作されたスーパースターです。吉備で奴国を再興し、ヤマト王権の基礎を築いた「王年代紀」(宋史)第十九代奴国王天照大神尊ニギハヤヒ大王の直系の子孫で、建国で実際に活躍した尾張王建稲種命(たけいなだねのみこと)をモデルにしています。これは纏向遺跡の外来土器のデーターから分かりました。東海の土器がほぼ半数でした。仲哀天皇は建稲種命の父乎止与命(をとよのみこと)がモデルで、住吉大神、つまり大国主久々遅彦に卑弥呼の死の後の内乱で殺された人物です。熱田神宮で祀られている建稲種命の、父の仇討ち話がサル・カニ合戦として語り継がれています。建稲種命は景行天皇の九州遠征の話のモデルにもなっています。つまり、景行天皇の孫の仲哀天皇は、実際は建稲種命の父乎止与命をモデルにした話だったということですから、とんでもない歴史改ざんでした。

これらのことは、崇神天皇の四道将軍の遠征ルートと景行天皇の九州遠征、ヤマトタケルの東国遠征のルートが、上で述べた古墳時代初頭(三世紀後半)の戦闘の模様を示す鉄鏃・銅鏃の出土状況と一致したことにより、すべて判明しました(詳細は拙ブログ「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)。

「古事記」は「日本書紀」の記述と少しずつ違えて、「日本書紀」が改ざんした史実に気付かせるように意図的に作られています。多くの研究者や日本人は「日本書紀」を天皇の歴史書だという思い込みから、考古学や民俗学の成果と矛盾するにも拘らず、「日本書紀」を好意的に解釈してこれらの矛盾を無視していますから日本の古代史が謎のまま残されてきたのでした。

「日本書紀」が『天皇の歴史書』というのは思い込みに過ぎず、『藤原氏のための偽の歴史書』だったと分かると、日本人の正体も古代の多くの謎も解けてきます。詳しくは拙ブログ「【刮目天の古代史】目からうろこの大発見?」で連載していますので、よろしければご参照ください。通説とは違いますので、疑問点などをブログにお寄せいただけると研究が進みますので、どうぞよろしくお願い致します。

(刮目天)

(左クリックで拡大)

(左クリックで拡大)【関連記事】

サル・カニ合戦の元ネタは日本建国の戦いだった?

抹殺された尾張氏の謎(その1)、(その2)

抹殺された尾張氏の謎(その3)尾張と言えばカニだ~わ!

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング