いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

6.日本建国の謎

④狗奴国がヤマトになったのは大国主の祟りだった

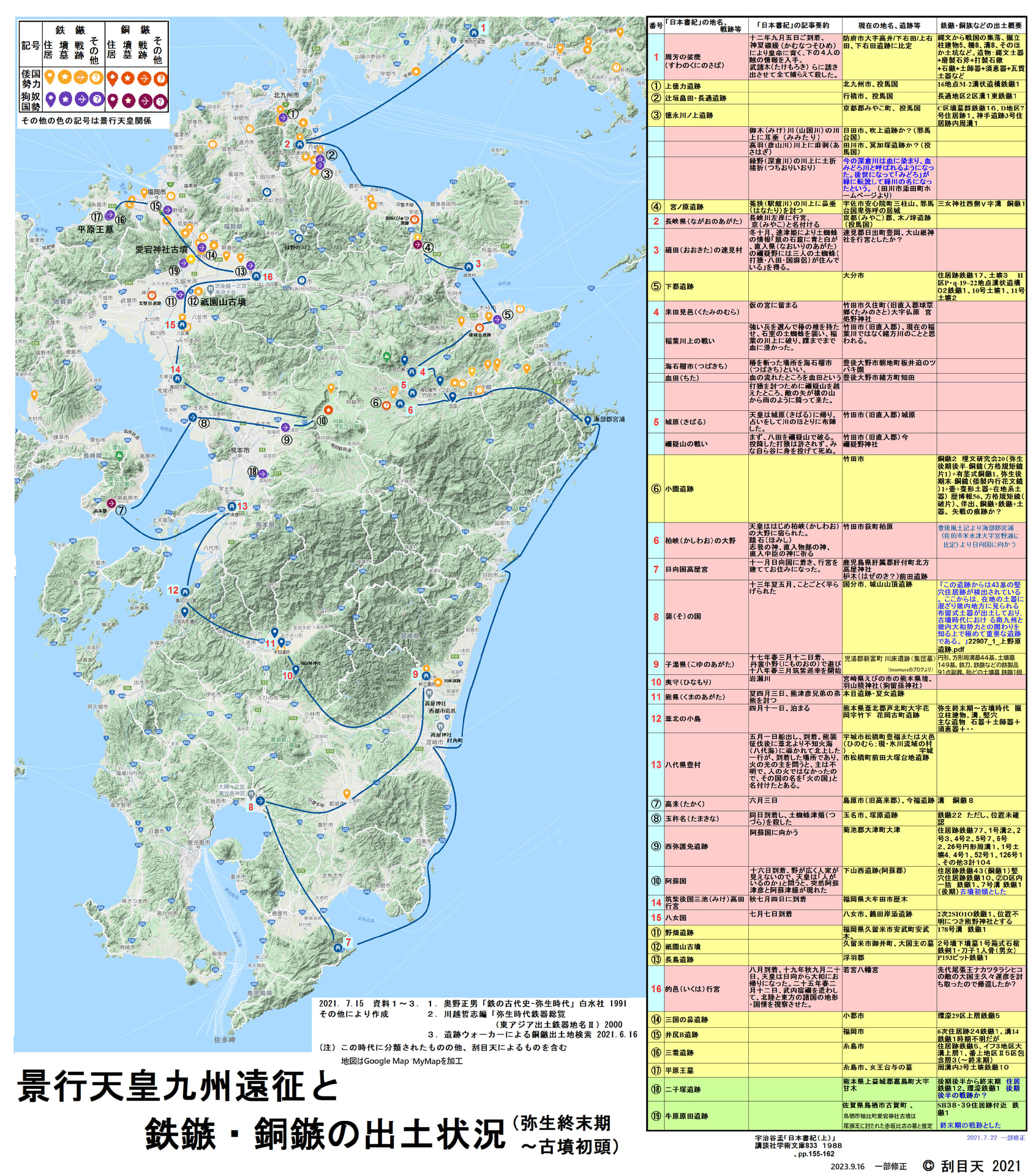

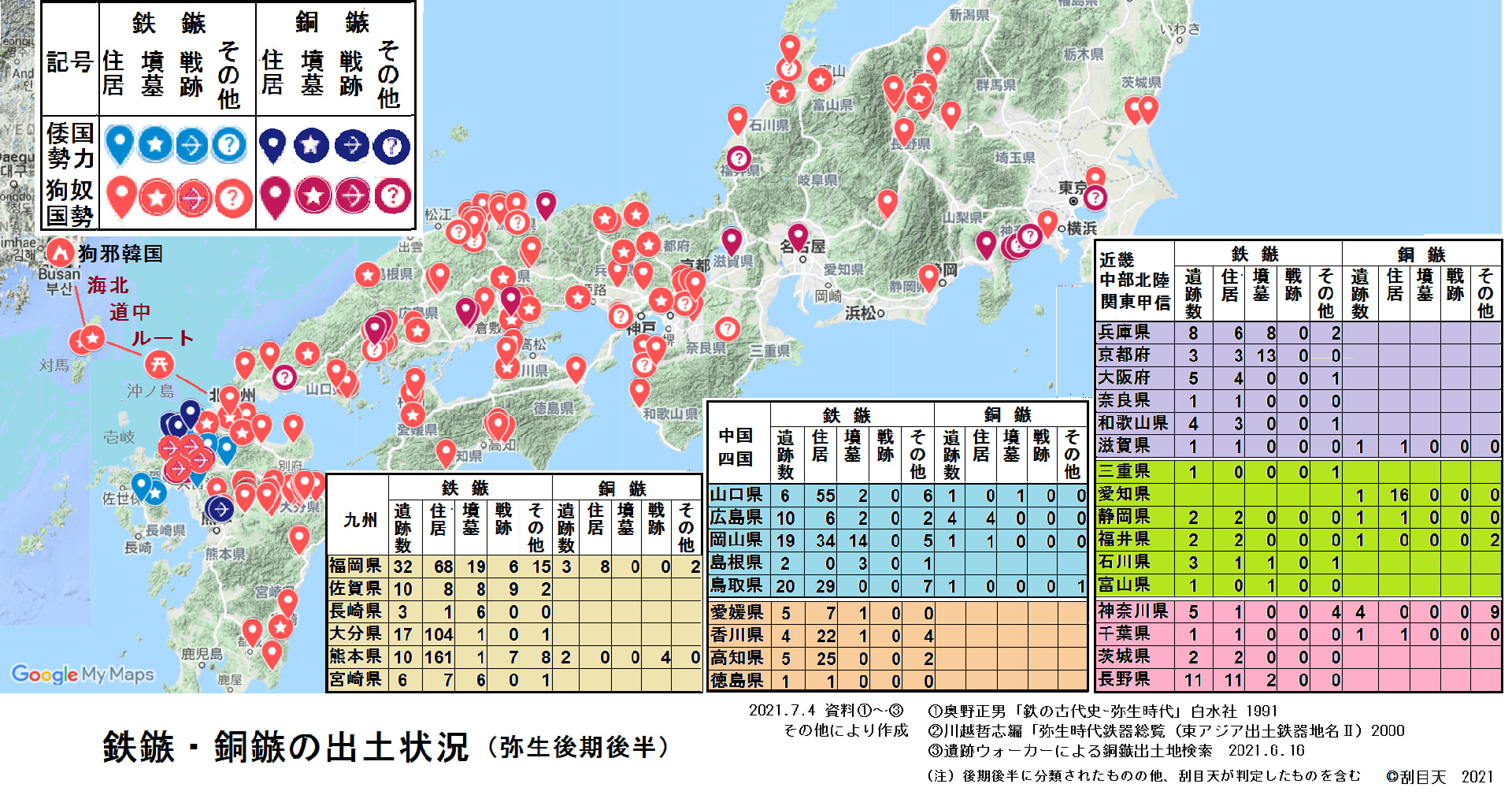

ここまで尾張王建稲種命の活躍を見てきましたが、魏を後ろ盾にして、国造りも上手にやって隆盛になり、列島の大部分を味方につけた大国主の倭国が、なぜ消滅寸前の狗奴国に敗れてしまったのか?謎が残ります。建稲種命が強かったからなのか?建稲種命をモデルとした景行天皇の九州遠征の様子から想像するに、前半は大国主にコテンパンにやっつけられて、負傷した兵士らを運び、命からがら西都原まで落ち延びて、そこで次々と亡くなった兵士らを川床遺跡で葬ったと推理しています(注1)。

200名ほどの戦死者でしたから、そこから考えると九州遠征した当初の軍勢は500名程度だったと思われます。大分県での戦いまでで、ほとんど半減したのではないかと思われます。南九州で食糧調達のために集落を移動して、狗奴国の援軍を待ったようです。景行紀では六年も滞在したとあります。ようやく援軍が到着して、熊本方面から北上して、大国主や赤坂比古、最後は女王台与まで討って、倭国を崩壊させたと推理しています。大国主は前半戦で建稲種命を散々懲らしめたので、油断していたのでしょうか?大国主は推定で80歳前後の白髪の老人だったようです(注2)。大国主神話から考えても妃は大勢いたはずですので、早く子供に王位を譲っていたらよかったのかも知れませんが、子供達には大国主ほどのカリスマ性がまだないので、老体に鞭打って頑張っていたのですかね(;´Д`)

大国主と台与らを討った後に、大国主傘下のムナカタ海人族が復活しないように、北部九州は従軍した物部氏の一族が占領したようです。建稲種命が率いる尾張勢はいったん纏向遺跡に戻り、前回見たとおり、東海・関東や北陸の大国主傘下の勢力を鎮撫するために遠征したということです。建稲種命の大活躍で狗奴国が大国主の倭国を吸収し、統一を果たしましたが、帰路に駿河湾で水死したという伝承があります(注3)。建稲種命をモデルとして悲劇の英雄ヤマトタケルの物語が創作されたものと考えています。藤原氏にとって建国の史実がとても都合が悪いので、史実を誤魔化す目的で、真に活躍した大国主や建稲種命らの事績を隠すためでした。

これで、ようやく列島の混乱が収まり、国造りを始めようとしていた狗奴国王卑弥弓呼(記紀の崇神天皇)に、後ろ盾としていた孫呉が西晋に滅ぼされたという重大情報が飛び込んできました。280年のことです。卑弥弓呼大王だけでなく、情報を知った狗奴国の人々は、倭国を滅亡させたので、西晋に仕返しされるのではないかと心配し、相当混乱した模様です。日本書紀崇神紀では以下のように書かれています。

五年、国内には疫病が多く、民の死亡者は、半数以上に及ぶほどであった。

六年、百姓の流離する者、或いは反逆する者あり、その勢いは徳を以て治めようとしても難しかった。

そこで一日中、天神地祇にお祈りをした。その後、天照大神(アマテラスオオミカミ)、倭大国魂(ヤマトノオオクニタマ)の二神を、天皇の御殿の内にお祀りした。ところがその神の勢いを畏れ、共に住むには不安があった。

ということで、天照大神と倭大国魂が宮中から遷されることになりましたが、託した姫らに異変があり困ったので、七年春二月十五日、天皇は八十万の神々をお招きして占いをされました。このときに、大物主神(オオモノヌシノカミ)が倭迹迹日百襲姫命(ヤマトトトビモモソノヒメノミコト)に神憑りして、「天皇はどうして国が治まらないことを憂えるのか。もし、よく私を敬い祀れば、きっと自然に安定するだろう」と告げられました。

さらに、この夜の夢に一人の貴人が現われ、そして殿舎に向って自ら大物主神と名乗って、「天皇よ、そんなに憂えなさるな。国が治まらないのは、私の意によるものだ。もし我が子である大田田根子(オオタタネコ)に私を祀らせたら、たちどころに安定するだろう。また、海外の国も自ら降伏するだろう」と告げた。天皇は夢の言葉を得て、ますます喜ばれた。あまねく天下に告げ、大田田根子を探した。とあります。

茅淳県(ちぬのあがた)の陶邑(すえむら)で見つかり、大物主神を祀らせたところ、ここで疫病がやっと収まり、国内はようやく鎮まった。五穀はよく捻って百姓(おおみたから)は賑わった。ということです。

茅淳県は現在の大阪湾の東部、堺市から岸和田市一帯のようです。古事記では河内国の美努村(現在御野県主神社のある八尾市上之島町)で見つかったという違いがありますが(注4)、内容的には同じです。異説はありますが、大物主神は大国主命の和魂(ニギタマ)とされています。wiki「荒魂・和魂」によれば、神道における概念で、神の霊魂に、荒々しい側面である荒魂(アラタマ)と、穏やかな側面の和魂があるとされています。

また、大物主神のお告げを伝えたのは大物主の妻で、纏向遺跡最大の前方後円墳箸墓の被葬者の倭迹迹日百襲姫命(ヤマトとトビももそひめ)です。トビは蛇(へび)の別称で大国主のことです。ヤマト(物部氏は日負い鶴が家紋)と大国主(亀がシンボル)とを何度も何度も唱える姫という意味の名前です。ヤマトに殺された大国主の妃の悲劇の女王台与が正体です。図の亀甲紋の中に閉じ込められた剣花菱が台与を表しています。剣を持って勇敢に狗奴国勢と戦って戦死したので、神功皇后のモデルとされました(「箸墓が「鶴は千年、亀は万年」の由来だった?」参照)。

ということからわかるように、記紀で述べられた崇神紀の混乱は、280年の呉の滅亡によって後ろ盾を失い、西晋に追討される恐れが生じた狗奴国の混乱を表していると考えられます。狗奴国の人々は戦死した大国主と台与の祟りと考えたので、二人の間に生まれた子供を探し出して、両親を祀らせたということです。台与は神功皇后のモデルですから第十五代応神天皇(ホムダワケ)とオオタタネコは同一人物だったのです。大国主と台与を祀る初代祭祀王で、ニギハヤヒ大王の子孫狗奴国王卑弥弓呼(ヒコミコ)から大王位が譲られたということになります。つまり、大国主と台与の倭国を滅ぼした狗奴国が、西晋に朝貢した女王台与の子を、邪馬台(ヤマト)国の正統な後継者としてヤマトの大王にすることにより、西晋から追討されることを回避したということなのです。

ですから、纏向遺跡の狗奴国をヤマトと呼ぶことにしたということです。

なんと素晴らしいアイデアなのでしょう!

もう十分に血が流れたので、争いは止めましょうという意味もあります。

そして応神天皇の皇后は仲姫命(なかつひめのみこと)ですが、wiki「仲姫命」によれば、「品陀真若王(五百城入彦皇子の王子、景行天皇の孫王)の王女で、母は金田屋野姫命(建稲種命の女)。応神天皇との間に仁徳天皇を儲ける。」とあります。しかしすでに見たように景行天皇の正体は尾張王建稲種命ですから、仲姫命は建稲種命の子か孫ということになります。仲(なか)はナーガ(龍蛇神)を意味しますからニギハヤヒ大王の子孫の尾張王の一族ということが分かります。大王の外戚として尾張氏は実権を握ったことになります。その主筋の狗奴国王卑弥弓呼は大王を引退し、その一族である物部氏が尾張氏と共に初期の倭国の政治を主導したと考えられます。

また卑弥呼の弟で和邇(和珥、わに)氏の祖赤坂比古(日触使主)の娘宮主宅媛(みやぬしやかひめ)を応神天皇の妃とし、菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)、矢田皇女、雌鳥(めとりの)皇女を生んだといいます。ですから、当初から敵対していた大国主傘下の勢力も取り込んで、ノーサイドということにしたのです。大きな和の国という理念から新たに日本(倭)国が作られました。後世に奈良盆地を大和国と書いて、読みはそのままヤマト国としたのです(注5)。

(注1)川床遺跡の説明によると、円形、方形周溝墓44基、土壙墓149基で構成される集団墓で、鉄刀、鉄鏃などの鉄製品が91点副葬されていた。弥生時代後期の遺跡らしい。個々の墓の副葬品は少なく各墓で1,2個、殆どの土壙墓では鉄鏃1個が副葬されていた。また、周溝墓では鉄刀などが副葬されているが、宗教的な豪華な副葬品はない。その様式は北九州のものらしい。

200人ほどの戦死者です。狗奴国勢の墓ですので北九州の様式ではないと思います。円形周溝墓は前方後円墳の原型とも言われる橿原市瀬田遺跡や赤穂市東有年・沖田遺跡などでも見られるものです。方形周溝墓は弥生前期に畿内や東海で発祥し、盛行した様式です。物部氏や尾張氏の指揮官クラスの墓ではないかと考えられます。また、土壙墓は敵の矢で負傷して亡くなった兵士のものでしょう。

(注2)公孫氏が帯方郡を設置したのが204年で、その直ぐ後に倭国王が先代狗古智卑狗を討ったと推理しています。その後倭国王難升米に懐柔された先代赤坂比古が狗奴国を裏切ったと推理しています。大国主は10歳前後の子供で、父の財産をすべて奪われて、丹後半島まで落ち延びたのではないかと想像しています。その時の話が大国主神話の因幡の白兎と考えています。白兎が大国主の子供時代です。ですから、そこから266年の台与の朝貢の後ですから、270年ころに建稲種命に仇討ちされたので、大国主は80歳前後の老人だったと考えています。白髪の武内宿禰のイメージです。神功皇后のモデルの台与は247年ころ13才ですから、270年ころはまだ36歳くらいでしょう(^_-)-☆

(注3)wiki「内々神社(うつつじんじゃ)」によると、「東国の平定を終えた日本武尊が内津峠に差し掛かった時、早馬で駆けてきた従者の久米八腹(くめのやはら)から副将軍である建稲種命が駿河の海で水死したとの報告を受けた。それを聞いた日本武尊は「ああ現哉々々(うつつかな)」と嘆き、その霊を祀ったのが内々神社の始まりという。」とあります。

(注4)オオタタネコは大国主と台与の子ですから畿内ではなく九州に隠れていたはずです。関裕二氏は崇神紀のオオタタネコの話が史実に近い話で、初代天皇は九州から呼び寄せられたと推理しており、それを誤魔化すために日本書紀で神武東征や神功皇后東征を創作したと推理しています。そして、オオタタネコは鹿児島神宮に隠れていたと推理していますが、由緒に「正八幡宮、国分正八幡、大隅正八幡等とも称し全国正八幡の本宮でもあります。」とあるので、いいと思います。台与と一緒に逃れたとされていたようですが、台与は伊都国で戦死し、平原王墓に葬られたと推理しています。したがって、父大国主と一緒に高良山で戦っていて、父が戦死したので、そこから密かに鹿児島神宮に落ち延びたのではないかと考えています。護衛したのが大伴氏の祖道臣命(みちのおみのみこと)ではないかと考えています。神武天皇の東征の先鋒を務め、神武天皇即位の際には宮門の警衛を務めた人物とされています。

(注5)ところが人間の世界はそれほど単純ではなかったようです。赤坂比古が建稲種命の父を殺したので、仇討ちされましたから、両方の一族は最後まで和解できませんでした。大国主らの子孫とニギハヤヒ大王の子孫とのヤマトの大王の相続争い、権力争いが激化したようです。和邇氏が力を持って尾張氏は衰退させられ、和邇氏が尾張を領有したようです。やはり、八世紀末の桓武天皇まで尾を引いたようです。両サイドの氏族の確執を利用して漁夫の利を得たのが、七世紀に台頭した藤原氏でした。そういう見方で、隠された古代史は解明できると考えています。関裕二氏が解明の先頭に立っています。「女系で読み解く天皇の古代史」(PHP新書)は優れた内容ですが、女性天皇の存在を信じておられるようですので、少し心配です。女性天皇は藤原氏の虚構ですから、斉明天皇がダミーだと見抜いている万葉史観の渡辺康則氏は飛鳥・奈良時代を解明する優れた推理をしていると考えています。

ここまでお付き合い、ありがとうございます。

次は、藤原不比等がやったことを書く予定ですので、またお付き合いください( ^)o(^ )

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

6.日本建国の謎

④狗奴国がヤマトになったのは大国主の祟りだった

ここまで尾張王建稲種命の活躍を見てきましたが、魏を後ろ盾にして、国造りも上手にやって隆盛になり、列島の大部分を味方につけた大国主の倭国が、なぜ消滅寸前の狗奴国に敗れてしまったのか?謎が残ります。建稲種命が強かったからなのか?建稲種命をモデルとした景行天皇の九州遠征の様子から想像するに、前半は大国主にコテンパンにやっつけられて、負傷した兵士らを運び、命からがら西都原まで落ち延びて、そこで次々と亡くなった兵士らを川床遺跡で葬ったと推理しています(注1)。

200名ほどの戦死者でしたから、そこから考えると九州遠征した当初の軍勢は500名程度だったと思われます。大分県での戦いまでで、ほとんど半減したのではないかと思われます。南九州で食糧調達のために集落を移動して、狗奴国の援軍を待ったようです。景行紀では六年も滞在したとあります。ようやく援軍が到着して、熊本方面から北上して、大国主や赤坂比古、最後は女王台与まで討って、倭国を崩壊させたと推理しています。大国主は前半戦で建稲種命を散々懲らしめたので、油断していたのでしょうか?大国主は推定で80歳前後の白髪の老人だったようです(注2)。大国主神話から考えても妃は大勢いたはずですので、早く子供に王位を譲っていたらよかったのかも知れませんが、子供達には大国主ほどのカリスマ性がまだないので、老体に鞭打って頑張っていたのですかね(;´Д`)

大国主と台与らを討った後に、大国主傘下のムナカタ海人族が復活しないように、北部九州は従軍した物部氏の一族が占領したようです。建稲種命が率いる尾張勢はいったん纏向遺跡に戻り、前回見たとおり、東海・関東や北陸の大国主傘下の勢力を鎮撫するために遠征したということです。建稲種命の大活躍で狗奴国が大国主の倭国を吸収し、統一を果たしましたが、帰路に駿河湾で水死したという伝承があります(注3)。建稲種命をモデルとして悲劇の英雄ヤマトタケルの物語が創作されたものと考えています。藤原氏にとって建国の史実がとても都合が悪いので、史実を誤魔化す目的で、真に活躍した大国主や建稲種命らの事績を隠すためでした。

これで、ようやく列島の混乱が収まり、国造りを始めようとしていた狗奴国王卑弥弓呼(記紀の崇神天皇)に、後ろ盾としていた孫呉が西晋に滅ぼされたという重大情報が飛び込んできました。280年のことです。卑弥弓呼大王だけでなく、情報を知った狗奴国の人々は、倭国を滅亡させたので、西晋に仕返しされるのではないかと心配し、相当混乱した模様です。日本書紀崇神紀では以下のように書かれています。

五年、国内には疫病が多く、民の死亡者は、半数以上に及ぶほどであった。

六年、百姓の流離する者、或いは反逆する者あり、その勢いは徳を以て治めようとしても難しかった。

そこで一日中、天神地祇にお祈りをした。その後、天照大神(アマテラスオオミカミ)、倭大国魂(ヤマトノオオクニタマ)の二神を、天皇の御殿の内にお祀りした。ところがその神の勢いを畏れ、共に住むには不安があった。

ということで、天照大神と倭大国魂が宮中から遷されることになりましたが、託した姫らに異変があり困ったので、七年春二月十五日、天皇は八十万の神々をお招きして占いをされました。このときに、大物主神(オオモノヌシノカミ)が倭迹迹日百襲姫命(ヤマトトトビモモソノヒメノミコト)に神憑りして、「天皇はどうして国が治まらないことを憂えるのか。もし、よく私を敬い祀れば、きっと自然に安定するだろう」と告げられました。

さらに、この夜の夢に一人の貴人が現われ、そして殿舎に向って自ら大物主神と名乗って、「天皇よ、そんなに憂えなさるな。国が治まらないのは、私の意によるものだ。もし我が子である大田田根子(オオタタネコ)に私を祀らせたら、たちどころに安定するだろう。また、海外の国も自ら降伏するだろう」と告げた。天皇は夢の言葉を得て、ますます喜ばれた。あまねく天下に告げ、大田田根子を探した。とあります。

茅淳県(ちぬのあがた)の陶邑(すえむら)で見つかり、大物主神を祀らせたところ、ここで疫病がやっと収まり、国内はようやく鎮まった。五穀はよく捻って百姓(おおみたから)は賑わった。ということです。

茅淳県は現在の大阪湾の東部、堺市から岸和田市一帯のようです。古事記では河内国の美努村(現在御野県主神社のある八尾市上之島町)で見つかったという違いがありますが(注4)、内容的には同じです。異説はありますが、大物主神は大国主命の和魂(ニギタマ)とされています。wiki「荒魂・和魂」によれば、神道における概念で、神の霊魂に、荒々しい側面である荒魂(アラタマ)と、穏やかな側面の和魂があるとされています。

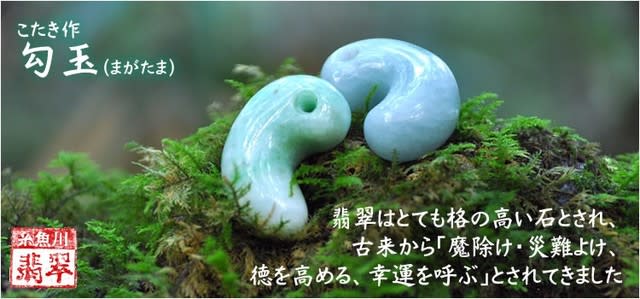

また、大物主神のお告げを伝えたのは大物主の妻で、纏向遺跡最大の前方後円墳箸墓の被葬者の倭迹迹日百襲姫命(ヤマトとトビももそひめ)です。トビは蛇(へび)の別称で大国主のことです。ヤマト(物部氏は日負い鶴が家紋)と大国主(亀がシンボル)とを何度も何度も唱える姫という意味の名前です。ヤマトに殺された大国主の妃の悲劇の女王台与が正体です。図の亀甲紋の中に閉じ込められた剣花菱が台与を表しています。剣を持って勇敢に狗奴国勢と戦って戦死したので、神功皇后のモデルとされました(「箸墓が「鶴は千年、亀は万年」の由来だった?」参照)。

ということからわかるように、記紀で述べられた崇神紀の混乱は、280年の呉の滅亡によって後ろ盾を失い、西晋に追討される恐れが生じた狗奴国の混乱を表していると考えられます。狗奴国の人々は戦死した大国主と台与の祟りと考えたので、二人の間に生まれた子供を探し出して、両親を祀らせたということです。台与は神功皇后のモデルですから第十五代応神天皇(ホムダワケ)とオオタタネコは同一人物だったのです。大国主と台与を祀る初代祭祀王で、ニギハヤヒ大王の子孫狗奴国王卑弥弓呼(ヒコミコ)から大王位が譲られたということになります。つまり、大国主と台与の倭国を滅ぼした狗奴国が、西晋に朝貢した女王台与の子を、邪馬台(ヤマト)国の正統な後継者としてヤマトの大王にすることにより、西晋から追討されることを回避したということなのです。

ですから、纏向遺跡の狗奴国をヤマトと呼ぶことにしたということです。

なんと素晴らしいアイデアなのでしょう!

もう十分に血が流れたので、争いは止めましょうという意味もあります。

そして応神天皇の皇后は仲姫命(なかつひめのみこと)ですが、wiki「仲姫命」によれば、「品陀真若王(五百城入彦皇子の王子、景行天皇の孫王)の王女で、母は金田屋野姫命(建稲種命の女)。応神天皇との間に仁徳天皇を儲ける。」とあります。しかしすでに見たように景行天皇の正体は尾張王建稲種命ですから、仲姫命は建稲種命の子か孫ということになります。仲(なか)はナーガ(龍蛇神)を意味しますからニギハヤヒ大王の子孫の尾張王の一族ということが分かります。大王の外戚として尾張氏は実権を握ったことになります。その主筋の狗奴国王卑弥弓呼は大王を引退し、その一族である物部氏が尾張氏と共に初期の倭国の政治を主導したと考えられます。

また卑弥呼の弟で和邇(和珥、わに)氏の祖赤坂比古(日触使主)の娘宮主宅媛(みやぬしやかひめ)を応神天皇の妃とし、菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)、矢田皇女、雌鳥(めとりの)皇女を生んだといいます。ですから、当初から敵対していた大国主傘下の勢力も取り込んで、ノーサイドということにしたのです。大きな和の国という理念から新たに日本(倭)国が作られました。後世に奈良盆地を大和国と書いて、読みはそのままヤマト国としたのです(注5)。

(注1)川床遺跡の説明によると、円形、方形周溝墓44基、土壙墓149基で構成される集団墓で、鉄刀、鉄鏃などの鉄製品が91点副葬されていた。弥生時代後期の遺跡らしい。個々の墓の副葬品は少なく各墓で1,2個、殆どの土壙墓では鉄鏃1個が副葬されていた。また、周溝墓では鉄刀などが副葬されているが、宗教的な豪華な副葬品はない。その様式は北九州のものらしい。

200人ほどの戦死者です。狗奴国勢の墓ですので北九州の様式ではないと思います。円形周溝墓は前方後円墳の原型とも言われる橿原市瀬田遺跡や赤穂市東有年・沖田遺跡などでも見られるものです。方形周溝墓は弥生前期に畿内や東海で発祥し、盛行した様式です。物部氏や尾張氏の指揮官クラスの墓ではないかと考えられます。また、土壙墓は敵の矢で負傷して亡くなった兵士のものでしょう。

(注2)公孫氏が帯方郡を設置したのが204年で、その直ぐ後に倭国王が先代狗古智卑狗を討ったと推理しています。その後倭国王難升米に懐柔された先代赤坂比古が狗奴国を裏切ったと推理しています。大国主は10歳前後の子供で、父の財産をすべて奪われて、丹後半島まで落ち延びたのではないかと想像しています。その時の話が大国主神話の因幡の白兎と考えています。白兎が大国主の子供時代です。ですから、そこから266年の台与の朝貢の後ですから、270年ころに建稲種命に仇討ちされたので、大国主は80歳前後の老人だったと考えています。白髪の武内宿禰のイメージです。神功皇后のモデルの台与は247年ころ13才ですから、270年ころはまだ36歳くらいでしょう(^_-)-☆

(注3)wiki「内々神社(うつつじんじゃ)」によると、「東国の平定を終えた日本武尊が内津峠に差し掛かった時、早馬で駆けてきた従者の久米八腹(くめのやはら)から副将軍である建稲種命が駿河の海で水死したとの報告を受けた。それを聞いた日本武尊は「ああ現哉々々(うつつかな)」と嘆き、その霊を祀ったのが内々神社の始まりという。」とあります。

(注4)オオタタネコは大国主と台与の子ですから畿内ではなく九州に隠れていたはずです。関裕二氏は崇神紀のオオタタネコの話が史実に近い話で、初代天皇は九州から呼び寄せられたと推理しており、それを誤魔化すために日本書紀で神武東征や神功皇后東征を創作したと推理しています。そして、オオタタネコは鹿児島神宮に隠れていたと推理していますが、由緒に「正八幡宮、国分正八幡、大隅正八幡等とも称し全国正八幡の本宮でもあります。」とあるので、いいと思います。台与と一緒に逃れたとされていたようですが、台与は伊都国で戦死し、平原王墓に葬られたと推理しています。したがって、父大国主と一緒に高良山で戦っていて、父が戦死したので、そこから密かに鹿児島神宮に落ち延びたのではないかと考えています。護衛したのが大伴氏の祖道臣命(みちのおみのみこと)ではないかと考えています。神武天皇の東征の先鋒を務め、神武天皇即位の際には宮門の警衛を務めた人物とされています。

(注5)ところが人間の世界はそれほど単純ではなかったようです。赤坂比古が建稲種命の父を殺したので、仇討ちされましたから、両方の一族は最後まで和解できませんでした。大国主らの子孫とニギハヤヒ大王の子孫とのヤマトの大王の相続争い、権力争いが激化したようです。和邇氏が力を持って尾張氏は衰退させられ、和邇氏が尾張を領有したようです。やはり、八世紀末の桓武天皇まで尾を引いたようです。両サイドの氏族の確執を利用して漁夫の利を得たのが、七世紀に台頭した藤原氏でした。そういう見方で、隠された古代史は解明できると考えています。関裕二氏が解明の先頭に立っています。「女系で読み解く天皇の古代史」(PHP新書)は優れた内容ですが、女性天皇の存在を信じておられるようですので、少し心配です。女性天皇は藤原氏の虚構ですから、斉明天皇がダミーだと見抜いている万葉史観の渡辺康則氏は飛鳥・奈良時代を解明する優れた推理をしていると考えています。

ここまでお付き合い、ありがとうございます。

次は、藤原不比等がやったことを書く予定ですので、またお付き合いください( ^)o(^ )

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )