いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

四国テレビ 高知

高知県内3つの遺跡で出土していた板状の石6点が、弥生時代の硯とみられることが分かりました。四国で初めての確認で、弥生時代に県内で文字が使われた可能性を示す貴重な資料となります。

このほど発見された、弥生時代の方形板石硯(ほうけいいたいしすずり)と呼ばれる硯です。現在の硯とは異なり平たく、長方形や台形に近い形をしています。方形板石硯については、国学院大学の柳田康雄客員教授の研究により、近年、九州の北部から近畿・北陸にかけて、確認事例が増えています。県内3つの遺跡から出土していた弥生時代の遺物でも、6点が方形板石硯だったことが分かり、26日、県立埋蔵文化財センターで記者発表が行われました。弥生時代の板石硯が確認されたのは、四国で初めてです。これにより、弥生時代に、一部の地域では文字が使われていた可能性があることが分かりました。

「見てあっと驚いたのが、きれいな長方形が2点もあるということ。(福岡の)御床松原遺跡以外で、5ミリ以下の板石が見つかったのも初めて。今回の硯が発見されたことで、一定の文字文化を前提とした交流が(九州と)あった」(国学院大学 柳田康雄 客員教授)

今回発表された方形板石硯は、南国市の県立埋蔵文化財センターで、4月28日から5月8日まで展示されることになっています。

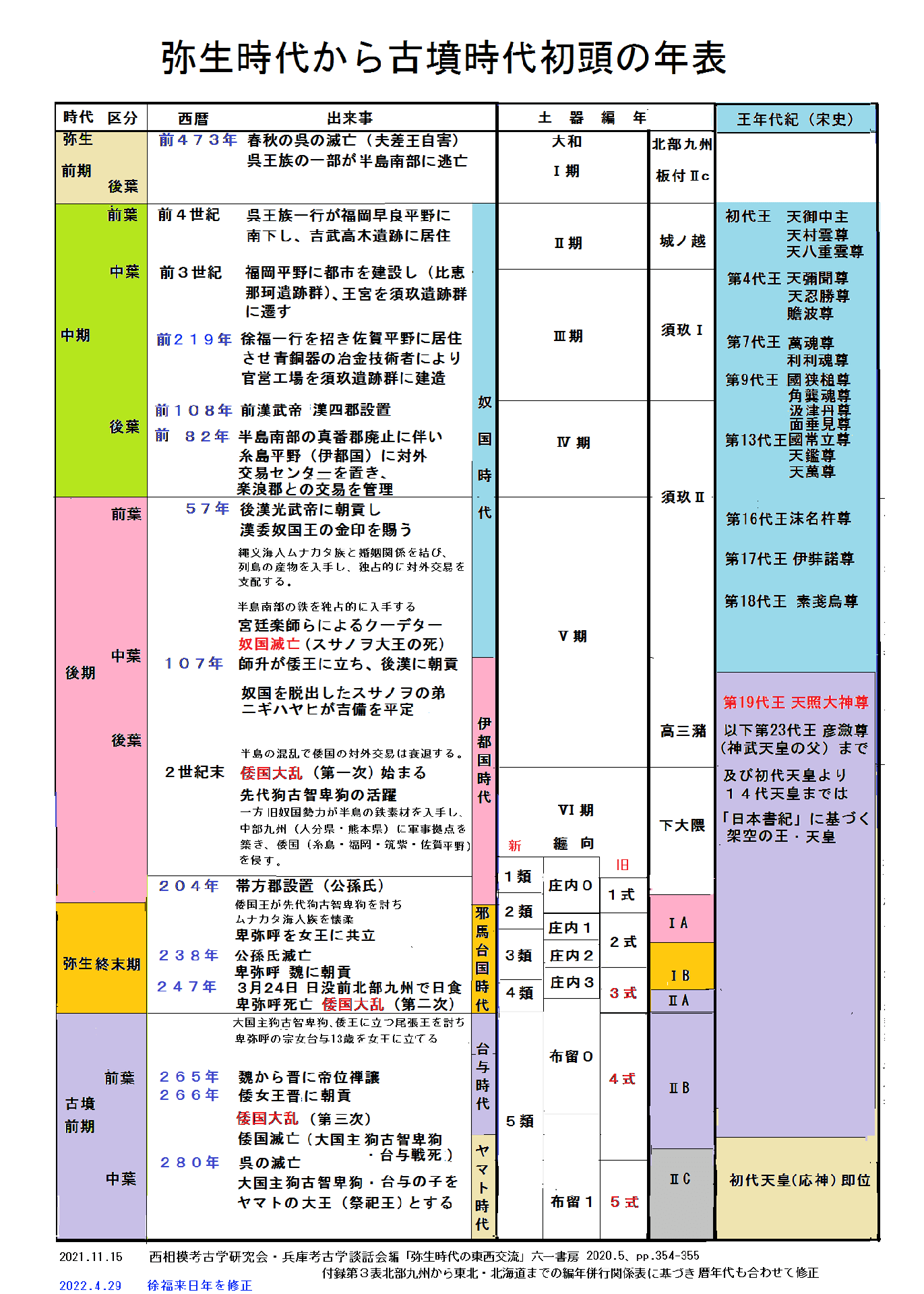

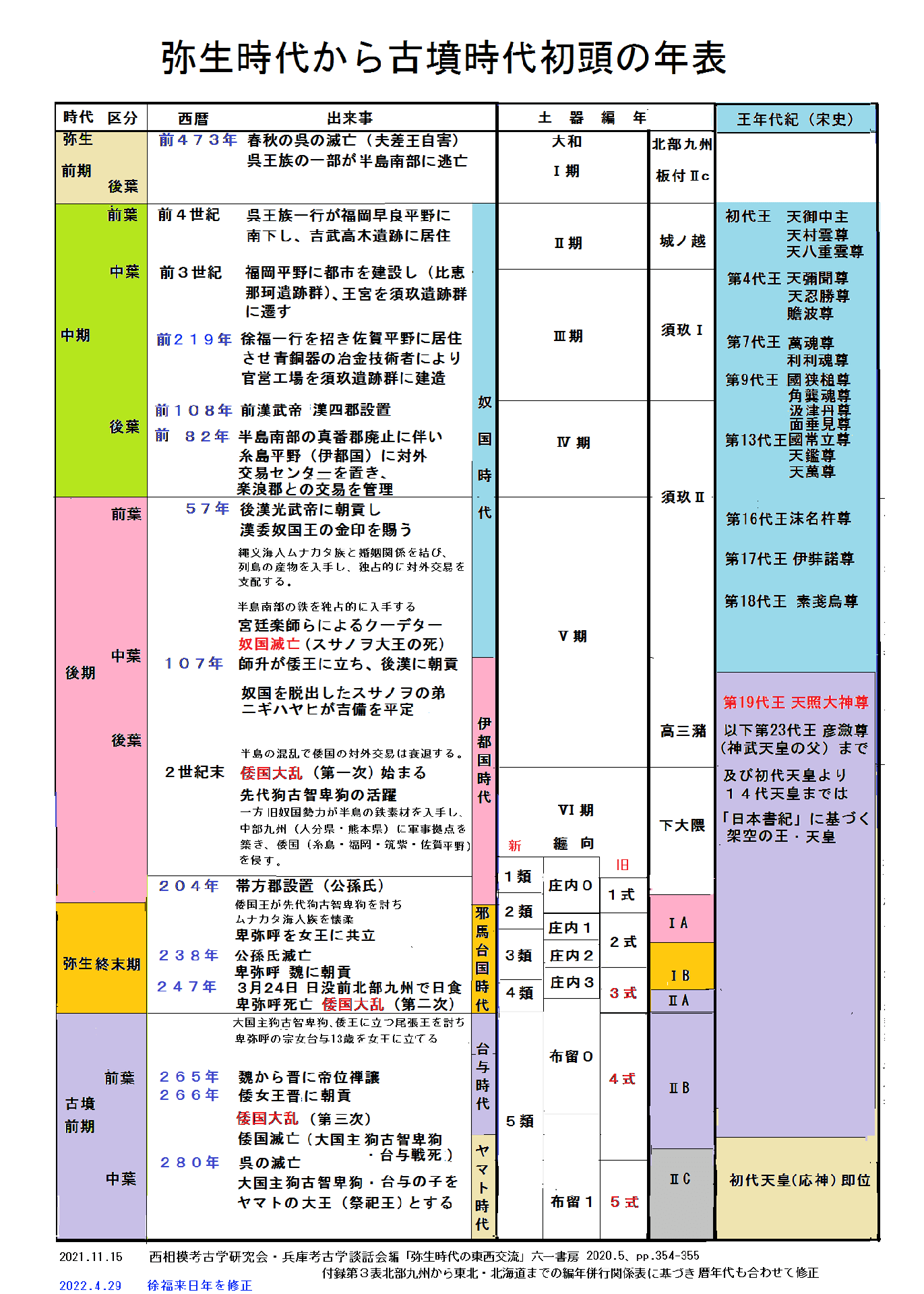

北部九州では特に伊都国で、楽浪土器が集中して出土しているので、中国からの外交使節や華僑が来ていたと分かっています。糸島市教育委員会文化課作成の「三雲・井原遺跡番上地区330番地現地説明会資料」(平成28年3月5日)によれば、弥生時代中期からの遺跡とあり、硯の時期は特定されていません。これによると中国の戦国時代末から硯が使われ始めたようですが、普及するのは漢代だそうです。紀元前108年に前漢の武帝が半島に漢四郡を置きました。真番郡を半島南部において産出される鉄を管理し、倭国との交易を管理させていたと考えています。しかし、漢王朝は遠征に多額の出費をしたことで、経済的に4郡全部を維持できなくなり、楽浪郡(平壌付近)だけ残して、三郡はすぐに廃止しています。真番郡は前82年に廃止となったので、代わりに倭国が支配するようになったと考えています(「半島の古代史だ!(漢四郡まで)」参照)。

『漢書』地理志には、紀元前1世紀頃の日本列島の様子が以下のように書かれています。

「それ楽浪海中に倭人あり、分かれて百余国と為す。歳時をもって来り献見すという。」

列島に百余国も倭人の国があって、定期的に楽浪郡に品物を献上しに来るとありますので、この時期は北部九州の奴(ナーガ=龍蛇神)国が列島全域を支配していたわけではなく、各地の縄文海人族が勝手に楽浪郡に行っては交易していたと考えられます。

しかし、奴国ではすでに弥生中期中葉(紀元前三世紀)には列島最大の都市(比恵・那珂遺跡)を造り、列島内の交易を盛んに行っており、須玖・岡本遺跡に王宮を置いた奴国王(龍王)が、交易などから税を徴収して隆盛になったと考えられます。

この頃の王墓である巨石下甕棺墓には豊富な副葬品が見られます。特に副葬品の中に発見されたガラス壁の破片数個が注目されます。武器型青銅器や銅鏡などと比べて特に貴重なものであり、周制の子爵を表す王権の象徴とされるものです(王金林「邪馬台国と古代中国」学生社1992.p.99)。つまり、新唐書・宋史王年代紀に初代王は天御中主とあり、龍蛇神とされる歴代の奴国王(龍王)が、春秋時代の子爵であった呉の王族の末裔「太伯の後」であったことを示しています。紀元前四世紀初頭に半島南部から吉武・高木遺跡に移り住んだと考えています。

そして、伊都国の王墓や朝倉郡夜須町峯遺跡でも玉璧の破片が出土しており、奴国王族を配置したと考えられます。吉野ヶ里遺跡では発見されていないので、その王は奴国王族ではないことも分かります(「【検証9】奴国時代の話(その1)・(その2)」参照)。

「史記」巻百十八「淮南衡山列伝」によると紀元前219年に方士徐福が海神(奴国龍王)の要請で三千人の童男童女・五穀の種・百工を連れてきたとあります(注1)。方士は宗教・医学・薬学・工学・化学の幅広い知識と技術を持った人のことです。百工は種々の手工業技術者と考えられます。この頃に王宮の横の須玖タカウタ遺跡に「日本最古級の銅戈の土製鋳型」や「国内最古の多鈕鏡の鋳型」などが発見されています。つまり奴国の官営工場が造られた時期と一致しますので、徐福が連れてきた冶金技術者と考えられます(注2)。また、ずっと後の107年に後漢安帝に朝貢した師升らは、奴国宮廷楽師たちであると考えられるので、奴国の祭祀を担当する人々にはそれなりの出自や経歴が必要です。なので、彼らの祖先は徐福が連れてきた楽師らの可能性が高いと思います(「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」参照)。そして、徐福伝説は佐賀県に数多く残されていますので、「淮南衡山列伝」に徐福が平原広沢で王となったという記述もあり、上のような貢献によって奴国王から吉野ヶ里遺跡の王とされたのではないかと考えています(注3)。

その他の地方首長墓からは後漢鏡の破片が出土するようになりますが、57年に後漢光武帝から金印が与えられた奴国王は地方首長と爵封関係を結んでいたと考えられます。記紀神話の国生み・神生みの皇祖神のイサナギは王年代紀第17代王伊弉諾尊であると考えられます。また、妃のイザナミの墓所比婆山は、いくつか比定地はありますが、宗像大社の伝承に、記紀にない「ムナカタの子はスミヨシ」とあり(関裕二「海峡を往還する神々」PHP文庫、p.188)、スミヨシは海神住吉大神ですからイザナギから海を治めるよう命じられたスサノヲのことと考えられます。イザナミが第18代王素戔嗚尊の母であることから、米子市の宗形神社に近い島根県安来市伯太町の可能性が高いと考えられます。つまり、イザナミは縄文海人ムナカタ族の姫ということになります。国生み神話は、上述の漢書地理誌の列島百余国のうち奴国王族が直接支配する北部九州を除き、縄文海人ムナカタ族が支配している国と考えられます。奴国王はこれと婚姻関係を結び、爵封関係を結ぶことによって対外交易も独占的に支配したと考えられます。

シルクロードの延長として倭国の珍しい産品を求めて楽浪郡から華僑がやって来たのは紀元前二世紀ころからですから、弥生中期後半からと考えられます。福岡市の雀居遺跡で木製組み机が出土したのは弥生後期のものだと考えらていますので、上の記事で硯石が発見された近畿・北陸、そして今回の高知県のものも弥生後期ごろではないかと考えられます。ということは北部九州の江南系倭人だけではなく、縄文海人ムナカタ族の一部も文字を使った可能性があるということです。千七百年も前の話ですので、なかなか発見されないかもしれませんが、いつかは文字が書かれている木簡・竹簡か土器や石などが発見されるのかもしれません。また、それらの文字が漢字であるかどうかはわかりません。縄文系だとすると神代文字なのかもしれませんね(「変わる弥生時代観!(^_-)-☆」参照)。

(注1)「史記」の「秦始皇本紀」によると紀元前219年に徐福等が斉国の狼邪で始皇帝に会い、蓬莱・方丈・瀛州の三神山に仙薬を持つ仙人がいると報告すると、数千人の童男童女を連れて海を渡り仙薬を探すように命ぜられたとあります。「淮南衡山列伝」に前210年に再度始皇帝に会って仙薬がまだ手に入ってないのは大鮫魚が邪魔しているので、退治してほしいと告げたとあります。しかし、「秦始皇本紀」では前212年に始皇帝は徐福も含めて方士に騙されたとして方士や学者を捕らえて生き埋めにしていますので、前210年の話は矛盾します。それについて龜山勝「安曇族と徐福」(龍鳳書房 2009, pp.289-299)で解説されています。結論は、徐福自身が始皇帝に面会したのは前219年だけで、前210年は徐福のグループの方士であろうとのことです。『「淮南衡山列伝」で司馬遷は、その文才の趣くままに書き、徐福の逃亡がBC二一九年であったかBC二一〇年であったかは、それほど問題ではなかったのでしょう。』とあります(同書p.299)。したがって、弥生時代の年表を前219年に訂正しました。

(注2)日本で最古の青銅器製造の遺跡は紀元前三世紀前葉の八ノ坪遺跡(熊本県)とのことです(藤尾慎一郎「弥生時代の歴史」講談社現代新書 2015,p.113)。土器が単品ではなくセットで出土していることから、半島南部から移住してきた人としています。もしも、江南系倭人(アズミ族)であれば奴国王の支配下ですので、その時代にすでに奴国で生産されていなければならないと考えられます。したがって、八ノ坪遺跡の住人はおそらく縄文人か江南の倭人と混血した縄文系倭人と考えられます。

(注3)『福永(光司)氏は、文献実証学の立場から、・・・・・「徐福と吉野ヶ里の墳丘墓とを結びつけるものとして、墳丘墓の南側にある祭祀遺跡と西南の方向から入る墓道がある。これらは漢の武帝が、泰山の麓で行った明堂の祀りと一致していることが確認できた」と指摘しています。』(龜山勝「安曇族と徐福」龍鳳書房 2009, pp.300-301)

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

四国テレビ 高知

高知県内3つの遺跡で出土していた板状の石6点が、弥生時代の硯とみられることが分かりました。四国で初めての確認で、弥生時代に県内で文字が使われた可能性を示す貴重な資料となります。

このほど発見された、弥生時代の方形板石硯(ほうけいいたいしすずり)と呼ばれる硯です。現在の硯とは異なり平たく、長方形や台形に近い形をしています。方形板石硯については、国学院大学の柳田康雄客員教授の研究により、近年、九州の北部から近畿・北陸にかけて、確認事例が増えています。県内3つの遺跡から出土していた弥生時代の遺物でも、6点が方形板石硯だったことが分かり、26日、県立埋蔵文化財センターで記者発表が行われました。弥生時代の板石硯が確認されたのは、四国で初めてです。これにより、弥生時代に、一部の地域では文字が使われていた可能性があることが分かりました。

「見てあっと驚いたのが、きれいな長方形が2点もあるということ。(福岡の)御床松原遺跡以外で、5ミリ以下の板石が見つかったのも初めて。今回の硯が発見されたことで、一定の文字文化を前提とした交流が(九州と)あった」(国学院大学 柳田康雄 客員教授)

今回発表された方形板石硯は、南国市の県立埋蔵文化財センターで、4月28日から5月8日まで展示されることになっています。

北部九州では特に伊都国で、楽浪土器が集中して出土しているので、中国からの外交使節や華僑が来ていたと分かっています。糸島市教育委員会文化課作成の「三雲・井原遺跡番上地区330番地現地説明会資料」(平成28年3月5日)によれば、弥生時代中期からの遺跡とあり、硯の時期は特定されていません。これによると中国の戦国時代末から硯が使われ始めたようですが、普及するのは漢代だそうです。紀元前108年に前漢の武帝が半島に漢四郡を置きました。真番郡を半島南部において産出される鉄を管理し、倭国との交易を管理させていたと考えています。しかし、漢王朝は遠征に多額の出費をしたことで、経済的に4郡全部を維持できなくなり、楽浪郡(平壌付近)だけ残して、三郡はすぐに廃止しています。真番郡は前82年に廃止となったので、代わりに倭国が支配するようになったと考えています(「半島の古代史だ!(漢四郡まで)」参照)。

『漢書』地理志には、紀元前1世紀頃の日本列島の様子が以下のように書かれています。

「それ楽浪海中に倭人あり、分かれて百余国と為す。歳時をもって来り献見すという。」

列島に百余国も倭人の国があって、定期的に楽浪郡に品物を献上しに来るとありますので、この時期は北部九州の奴(ナーガ=龍蛇神)国が列島全域を支配していたわけではなく、各地の縄文海人族が勝手に楽浪郡に行っては交易していたと考えられます。

しかし、奴国ではすでに弥生中期中葉(紀元前三世紀)には列島最大の都市(比恵・那珂遺跡)を造り、列島内の交易を盛んに行っており、須玖・岡本遺跡に王宮を置いた奴国王(龍王)が、交易などから税を徴収して隆盛になったと考えられます。

この頃の王墓である巨石下甕棺墓には豊富な副葬品が見られます。特に副葬品の中に発見されたガラス壁の破片数個が注目されます。武器型青銅器や銅鏡などと比べて特に貴重なものであり、周制の子爵を表す王権の象徴とされるものです(王金林「邪馬台国と古代中国」学生社1992.p.99)。つまり、新唐書・宋史王年代紀に初代王は天御中主とあり、龍蛇神とされる歴代の奴国王(龍王)が、春秋時代の子爵であった呉の王族の末裔「太伯の後」であったことを示しています。紀元前四世紀初頭に半島南部から吉武・高木遺跡に移り住んだと考えています。

そして、伊都国の王墓や朝倉郡夜須町峯遺跡でも玉璧の破片が出土しており、奴国王族を配置したと考えられます。吉野ヶ里遺跡では発見されていないので、その王は奴国王族ではないことも分かります(「【検証9】奴国時代の話(その1)・(その2)」参照)。

「史記」巻百十八「淮南衡山列伝」によると紀元前219年に方士徐福が海神(奴国龍王)の要請で三千人の童男童女・五穀の種・百工を連れてきたとあります(注1)。方士は宗教・医学・薬学・工学・化学の幅広い知識と技術を持った人のことです。百工は種々の手工業技術者と考えられます。この頃に王宮の横の須玖タカウタ遺跡に「日本最古級の銅戈の土製鋳型」や「国内最古の多鈕鏡の鋳型」などが発見されています。つまり奴国の官営工場が造られた時期と一致しますので、徐福が連れてきた冶金技術者と考えられます(注2)。また、ずっと後の107年に後漢安帝に朝貢した師升らは、奴国宮廷楽師たちであると考えられるので、奴国の祭祀を担当する人々にはそれなりの出自や経歴が必要です。なので、彼らの祖先は徐福が連れてきた楽師らの可能性が高いと思います(「倭王帥升(すいしょう)は何者だ?」参照)。そして、徐福伝説は佐賀県に数多く残されていますので、「淮南衡山列伝」に徐福が平原広沢で王となったという記述もあり、上のような貢献によって奴国王から吉野ヶ里遺跡の王とされたのではないかと考えています(注3)。

その他の地方首長墓からは後漢鏡の破片が出土するようになりますが、57年に後漢光武帝から金印が与えられた奴国王は地方首長と爵封関係を結んでいたと考えられます。記紀神話の国生み・神生みの皇祖神のイサナギは王年代紀第17代王伊弉諾尊であると考えられます。また、妃のイザナミの墓所比婆山は、いくつか比定地はありますが、宗像大社の伝承に、記紀にない「ムナカタの子はスミヨシ」とあり(関裕二「海峡を往還する神々」PHP文庫、p.188)、スミヨシは海神住吉大神ですからイザナギから海を治めるよう命じられたスサノヲのことと考えられます。イザナミが第18代王素戔嗚尊の母であることから、米子市の宗形神社に近い島根県安来市伯太町の可能性が高いと考えられます。つまり、イザナミは縄文海人ムナカタ族の姫ということになります。国生み神話は、上述の漢書地理誌の列島百余国のうち奴国王族が直接支配する北部九州を除き、縄文海人ムナカタ族が支配している国と考えられます。奴国王はこれと婚姻関係を結び、爵封関係を結ぶことによって対外交易も独占的に支配したと考えられます。

シルクロードの延長として倭国の珍しい産品を求めて楽浪郡から華僑がやって来たのは紀元前二世紀ころからですから、弥生中期後半からと考えられます。福岡市の雀居遺跡で木製組み机が出土したのは弥生後期のものだと考えらていますので、上の記事で硯石が発見された近畿・北陸、そして今回の高知県のものも弥生後期ごろではないかと考えられます。ということは北部九州の江南系倭人だけではなく、縄文海人ムナカタ族の一部も文字を使った可能性があるということです。千七百年も前の話ですので、なかなか発見されないかもしれませんが、いつかは文字が書かれている木簡・竹簡か土器や石などが発見されるのかもしれません。また、それらの文字が漢字であるかどうかはわかりません。縄文系だとすると神代文字なのかもしれませんね(「変わる弥生時代観!(^_-)-☆」参照)。

(注1)「史記」の「秦始皇本紀」によると紀元前219年に徐福等が斉国の狼邪で始皇帝に会い、蓬莱・方丈・瀛州の三神山に仙薬を持つ仙人がいると報告すると、数千人の童男童女を連れて海を渡り仙薬を探すように命ぜられたとあります。「淮南衡山列伝」に前210年に再度始皇帝に会って仙薬がまだ手に入ってないのは大鮫魚が邪魔しているので、退治してほしいと告げたとあります。しかし、「秦始皇本紀」では前212年に始皇帝は徐福も含めて方士に騙されたとして方士や学者を捕らえて生き埋めにしていますので、前210年の話は矛盾します。それについて龜山勝「安曇族と徐福」(龍鳳書房 2009, pp.289-299)で解説されています。結論は、徐福自身が始皇帝に面会したのは前219年だけで、前210年は徐福のグループの方士であろうとのことです。『「淮南衡山列伝」で司馬遷は、その文才の趣くままに書き、徐福の逃亡がBC二一九年であったかBC二一〇年であったかは、それほど問題ではなかったのでしょう。』とあります(同書p.299)。したがって、弥生時代の年表を前219年に訂正しました。

(注2)日本で最古の青銅器製造の遺跡は紀元前三世紀前葉の八ノ坪遺跡(熊本県)とのことです(藤尾慎一郎「弥生時代の歴史」講談社現代新書 2015,p.113)。土器が単品ではなくセットで出土していることから、半島南部から移住してきた人としています。もしも、江南系倭人(アズミ族)であれば奴国王の支配下ですので、その時代にすでに奴国で生産されていなければならないと考えられます。したがって、八ノ坪遺跡の住人はおそらく縄文人か江南の倭人と混血した縄文系倭人と考えられます。

(注3)『福永(光司)氏は、文献実証学の立場から、・・・・・「徐福と吉野ヶ里の墳丘墓とを結びつけるものとして、墳丘墓の南側にある祭祀遺跡と西南の方向から入る墓道がある。これらは漢の武帝が、泰山の麓で行った明堂の祀りと一致していることが確認できた」と指摘しています。』(龜山勝「安曇族と徐福」龍鳳書房 2009, pp.300-301)

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング