いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

古代史ファンに人気の関裕二さんの話題を最近よく耳にし、YouTubeでも講演や対談などされている番組を見ています。いつもフォローしている「世界の街角」さんのブログにも丁度話題にしたい記事がありましたので、以下のようなコメントをさせていただきました。おつきあいください( ^)o(^ )

関裕二氏の邪馬台国・卑弥呼論

2022-02-25 08:36:57 世界の街角さん

邪馬台国・関裕二説は? (katumoku10)

いい話題をありがとうございます。

関裕二さんも多くの研究者の方が筑後の山門県(ヤマトノアガタ)を邪馬台国に比定されています。理由は大体以下の通りだと思います。

①山門(ヤマト)という地名が一致

②土蜘蛛の女首長田油津媛(たぶらつひめ)が卑弥呼に対応する

③卑弥呼の墓の候補として蜘蛛塚古墳が存在する

④卑弥呼の居城の候補として古代の山城女山神籠石が存在する

しかし、これらの墓や遺構は247年の卑弥呼の死よりも後の三世紀末に近い後半かそれ以降のものと思われますので、三世紀半ばの魏志倭人伝に描かれた邪馬台国とは違うと思います。詳しくはブログにするつもりですので、よろしければどうぞお越しください。(mashさんすいません、赤字は後で追加・訂正した部分です)

ということですが、現代の学会での邪馬台国論争はよく知られるとおり、主として魏志倭人伝の行程記事を解釈して導かれた内藤湖南氏に始まる大和説と白鳥庫吉氏に始まる九州説が主流になっているようです。しかしご存じの通り、すでに江戸時代の学者新井白石が最初大和説を唱えて、後で筑後山門説に変えましたので、古くからある話ですが、現代でも解決できていないのは驚くべき話です。そして九州説に肥後の山門説もありますが、この筑後山門説は現代でも九州説の有力候補のひとつとされています。しかし、上でこの説を否定する結論を先に述べました。以下に、もう少し丁寧に理由を述べます。

まず、①ですが、正確に言うと山門(ヤマト)と邪馬台の最後の「ト」の発音が異なります。前者は甲類の「ト」で後者は乙類の「ト」と区別され、邪馬台は「ヤマトゥ」に近い発音です。当時の倭人ははっきりと区別していたようです。邪馬台に由来すると思われる「大和」も奈良時代に万葉仮名で書かれたもの(夜麻登など)は乙類の「ト」で記されています(安本美典『「倭人語」の解読』勉誠出版、2003, pp.164-165)。

山門は山地への入り口という意味でしょう。海への入り口は水門(ミナト、湊)です。どちらも甲類の「ト」で、普通名詞で、山門の地名は確か播磨にもあったと思います(2022.2.28 追加:播磨国風土記美囊郡(みなぎのこほり)に山門領(やまとのみやつこ)が出てきます)。ですから、ヤマトの末尾での乙類の「ト」は固有名詞とするときに区別されるのかも知れません。

そこで、「臺(台)」の意味を見ると、以下の通りです。

(1)「うてな(高い建物)」、「ものみやぐら」、「台地(表面が比較的平らで、周囲より一段と高い地形)」(例:灯台)

(2)「ダイ(物を載せるもの)」(例:台座)

(3)「中央官庁(つかさ)」、「朝廷」、「御史台(中国歴史上の官署の一つ)また、その長官」

(4)「他人の敬称」(例:貴台)

邪馬台国の場合の「臺(台)」の意味は(3)か(4)に該当し、卑弥呼を邪馬国(ヤマコク)に住む女王という意味で「臺(台)」を使ったと考えられます(注1)。

次に②の卑弥呼の正体です。日本書紀の神功皇后紀仲哀天皇九年春二月に筑紫の香椎宮で天皇が神のお告げに従わなかったために突然崩御されました。皇后は祟った神を知るために三月吉日を選び自ら神主になって、武内宿禰に琴を引かせて中臣の烏賊津使主(イカツオミ)に神託を聞く審神者(さにわ)に命じて聞き出したところ、先に四柱の神の名を告げた最後に住吉三神であったと伝えられます。そして、神の言葉を聞き出し、皇后は熊襲を討ち、三月二十五日に山門県(ヤマトノアガタ)に行き、土蜘蛛の田油津媛(タブラツヒメ)を殺しました。兄の夏羽(ナツバ)が兵を構えて迎えていましたが、妹が殺されたことを聞いて逃げたとあります。

そして、「三十九年、この年、太歳己未(たいさいつちのとひつじ)。

魏志倭人伝によると、明帝の景初三年六月に、倭の女王は大夫難斗米らを遣わして帯方郡に至り、洛陽の天子にお目にかかりたいといって貢を持ってきた。太守の鄧夏は役人をつき添わせて、洛陽に行かせた。(難升米・劉夏が正しい)

四十年、魏志にいう、正始元年。建忠校尉梯携らを遣わして、詔書や印綬をもたせ、倭国に行かせた。(梯儁が正しい)

四十三年、——魏志にいう、正始四年。倭王はまた、使者の大夫の伊声者掖耶ら八人を遣わして、献上品を届けた。(伊聲耆・掖邪拘が正しい)」とあります(『日本書紀・日本語訳「第九巻:神功皇后」』より)。

太歳己未は239年にあたります。魏志倭人伝の卑弥呼の記事が引用されますから素直に読めば、田油津媛はすでに死んでいますので、卑弥呼ではないと日本書紀が伝えています。この記事の前にも後にも田油津媛は登場しませんから、日本書紀が、卑弥呼が田油津媛であることを誤魔化すためにこの記事を挿入するとは考えられません。卑弥呼であるはずの田油津媛を誤魔化すためであれば、何も田油津媛を登場させる理由はありません。ですから、卑弥呼の正体が田油津媛だという説は成り立たないと思います(注2)。

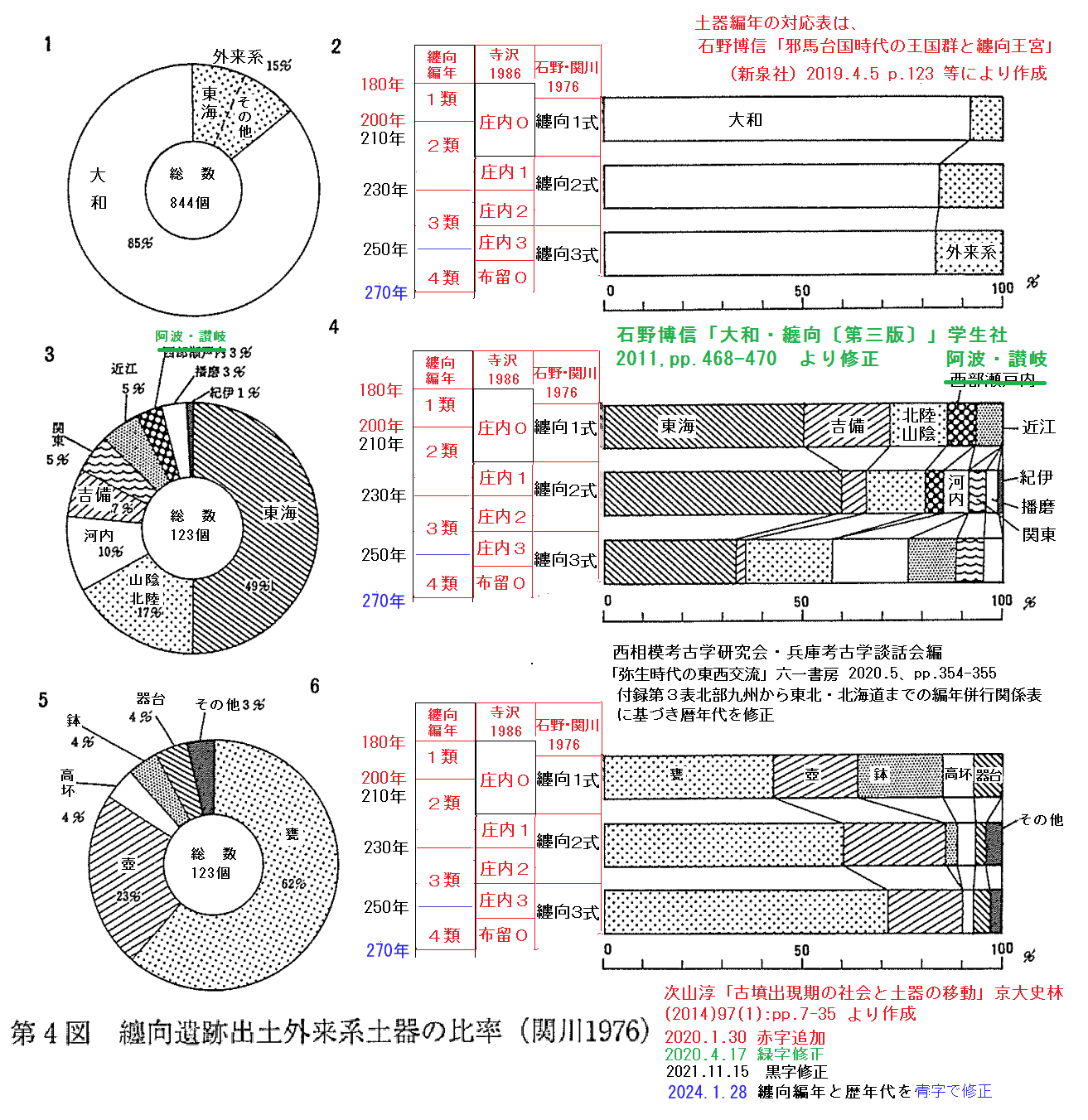

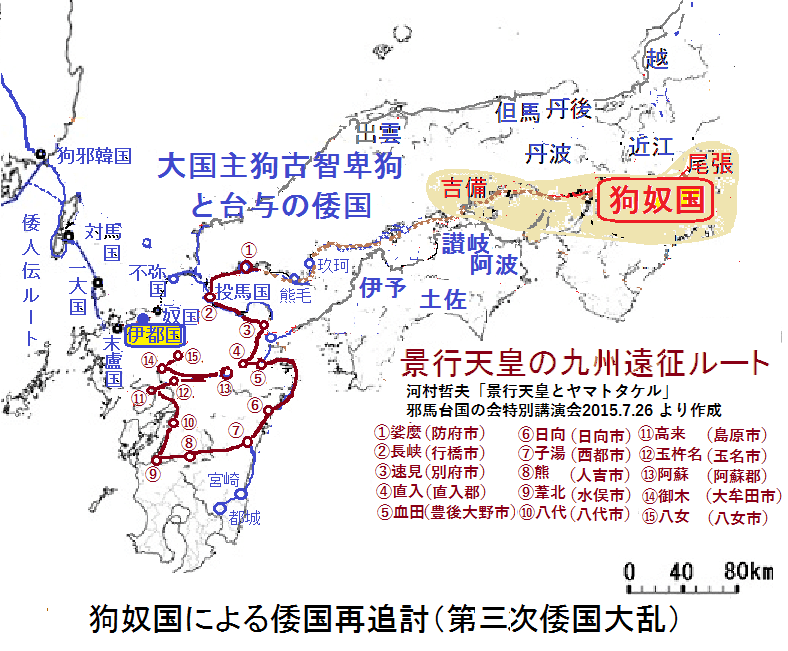

また、③の蜘蛛塚古墳についてですが、Google Mapに掲載された「みやま市教育委員会の説明板」のとおり、もとは前方後円墳だったそうですから、土着の首長墓ではありません。魏志倭人伝にある径百余歩(直径約150m)の円墳でもありません。纏向のヤマト王権に繋がる人物の墓となります。もしも説明板の景行天皇の九州遠征であれば、考古学の成果から女王台与が西晋に朝貢した266年以降になります(「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)。(2022.2.28 赤字追加)

そしてこの古墳の横に菅原道真を祀る老松神社がありますが、その境内に二体の地蔵尊を祀るお堂があります。地元の方が土蜘蛛の田油津媛と夏羽を祀っているのかもしれません。もしかしたら二人は実在人物だったのかもしれませんが、田油津媛は卑弥呼ではないと思います。この土地の首長兄妹の伝承があったので、日本書紀の編者が使ったのかもしれませんね(注3)

最後の④の女山神籠石ですが、古代の山城「女山城(ぞやまじょう)」の石組みです。wiki「女山神籠石」によれば「城は古塚山に土塁を巡らすことによって構築され、谷部4ヶ所では石塁の水門が構築される。」、「女山城は文献上に記載のない城であるため、城名・築城時期・性格等は明らかでない。天智天皇2年(663年)の白村江の戦い頃の朝鮮半島での政治的緊張が高まった時期には、九州地方北部・瀬戸内地方・近畿地方において古代山城の築城が見られており、女山城もその1つに比定される。」とあります。しかし、この石組みは、高良山の神籠石と同じ時期のものであれば、女王台与の時代に大国主久々遅彦によって作られた可能性が高いと思います。大国主は高良山で戦死して、久留米市の祇園山古墳に葬られたと推理しました。ですから、卑弥呼がなくなった後の270年ころになります。

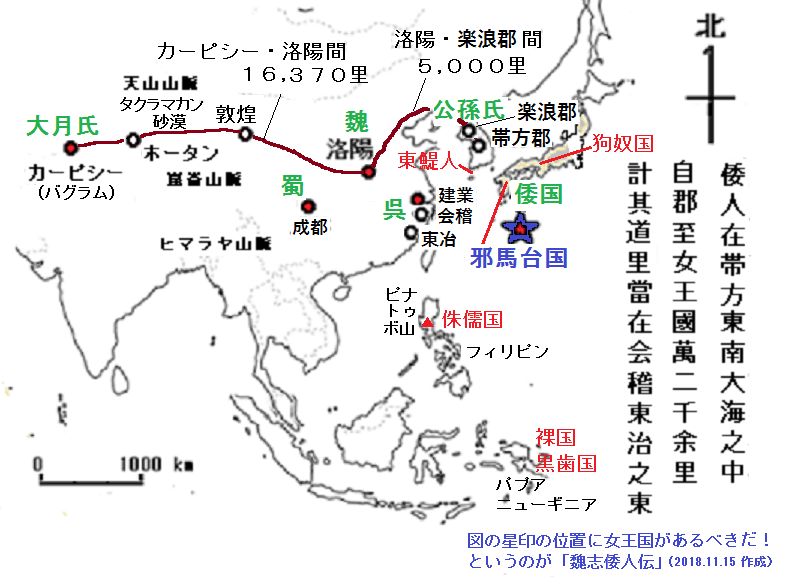

以上見たとおり、筑後国山門は邪馬台国ではありません。なお、魏志倭人伝にも「女王国東渡海千餘里 復有國 皆倭種(女王国の東、海を渡ること千余里。また国あり、皆、倭種)」という記述にも合致していませんし、行程記事からだけでは誰もどこかに確定することはできません。

(注1)魏志倭人伝の原本に「臺(台)」とあったのかはっきりしませんが、12世紀の版本には邪馬壹(壱)国とありますので、邪馬壹国を探している方がいるかもしれません。しかし、当時の倭人は「ヤマイチ」・「ヤマイイ」というような母音が連続する発音はしなかったようです(2022.2.28 安本上掲書p.15)。また邪馬壹(壱)を「ヤマウィ」と発音することはあったかもしれませんが、意味を考えると邪馬臺(台)がふさわしいと思います。五世紀に成立した范曄「後漢書」では邪馬臺国と明記されていますので、原本にそうあったか、あるいは、「魏臺」が魏の明帝を指すことから、東夷の女王に臺を使うのを憚って原本か写本で似た字「壹」に変えたのかも知れません。范曄は魏の皇帝に憚る必要がないので正しく書いたと思われます(2022.2.28 赤字追加)。

(注2)そして、ここで重要なことは日本書紀の編纂者は魏志倭人伝を読み、卑弥呼の存在を知っていながら、卑弥呼と何の関係もない神功皇后紀に魏志倭人伝を引用しているのですから、暗に神功皇后紀は創作だと告白していると考えるしかないということです。何のため?藤原不比等の命令で編纂に実際に当たった人物の良心なのか、奢りなのか?その意図はわかりませんが、編纂者は神功皇后紀が創作だと自白しているわけです。多くの研究者はこれを見逃しているようですが、「日本書紀」が天皇の歴史書だという思い込みからでしょうね(*´Д`)

当たり前ですが、神様のお告げを信じなかったために仲哀天皇が突然死ぬなどという話も事実ではないとすぐにわかります。もしも仲哀天皇が実在人物ならば、殺した住吉大神も実在人物です。それは魏志倭人伝に、卑弥呼の死後に男王が立ったので、国中服さず千人が殺される内戦になって、改めて卑弥呼の宗女で十三歳の台与が女王に立てられて国が収まったという話があります。この男王が仲哀天皇とすると、住吉大神とされた人物に殺され、そしてその人物によって台与が女王に立てられたと考えられます。

さらに日本書紀では神功皇后の「六十六年、この年は晋の武帝の泰初二年である(「泰始」が正しい)。

晋の国の天子の言行などを記した起居注に、武帝の泰初二年十月、倭の女王が何度も通訳を重ねて、貢献したと記している。」とあり、この倭の女王は台与と考えられます。この文章を残した日本書紀の編者は神功皇后の正体は台与だと告白しています。そうすると、皇后に常に寄り添い助けていた武内宿禰が住吉大神であるとわかります。神功皇后紀の内容の時間的な前後関係はでたらめですが、関裕二さんはこのように推理しています。

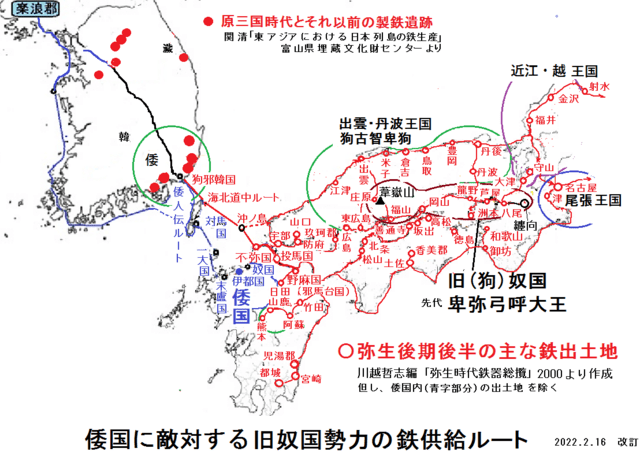

刮目天はさらに武内宿禰(住吉大神)の正体が兵庫県豊岡市久々比神社の祭神久々遅命(くくのちのみこと、棟上げ式の祭神)であり、スサノヲの子で木霊イタケルの直系の子孫であり、さらに魏志倭人伝の狗奴国の官狗古智卑狗のことだと突き止めました(詳細は「 狗古智卑狗という人物?」参照)。

(注3)道祖伸のペアの神は大国主と台与ですので、この二人を祀っているのかもしれません(「道祖神もやっぱり(^_-)-☆」参照)。

【付録】

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング古代史ファンに人気の関裕二さんの話題を最近よく耳にし、YouTubeでも講演や対談などされている番組を見ています。いつもフォローしている「世界の街角」さんのブログにも丁度話題にしたい記事がありましたので、以下のようなコメントをさせていただきました。おつきあいください( ^)o(^ )

関裕二氏の邪馬台国・卑弥呼論

2022-02-25 08:36:57 世界の街角さん

邪馬台国・関裕二説は? (katumoku10)

いい話題をありがとうございます。

関裕二さんも多くの研究者の方が筑後の山門県(ヤマトノアガタ)を邪馬台国に比定されています。理由は大体以下の通りだと思います。

①山門(ヤマト)という地名が一致

②土蜘蛛の女首長田油津媛(たぶらつひめ)が卑弥呼に対応する

③卑弥呼の墓の候補として蜘蛛塚古墳が存在する

④卑弥呼の居城の候補として古代の山城女山神籠石が存在する

しかし、これらの墓や遺構は247年の卑弥呼の死よりも後の三世紀末に近い後半かそれ以降のものと思われますので、三世紀半ばの魏志倭人伝に描かれた邪馬台国とは違うと思います。詳しくはブログにするつもりですので、よろしければどうぞお越しください。(mashさんすいません、赤字は後で追加・訂正した部分です)

ということですが、現代の学会での邪馬台国論争はよく知られるとおり、主として魏志倭人伝の行程記事を解釈して導かれた内藤湖南氏に始まる大和説と白鳥庫吉氏に始まる九州説が主流になっているようです。しかしご存じの通り、すでに江戸時代の学者新井白石が最初大和説を唱えて、後で筑後山門説に変えましたので、古くからある話ですが、現代でも解決できていないのは驚くべき話です。そして九州説に肥後の山門説もありますが、この筑後山門説は現代でも九州説の有力候補のひとつとされています。しかし、上でこの説を否定する結論を先に述べました。以下に、もう少し丁寧に理由を述べます。

まず、①ですが、正確に言うと山門(ヤマト)と邪馬台の最後の「ト」の発音が異なります。前者は甲類の「ト」で後者は乙類の「ト」と区別され、邪馬台は「ヤマトゥ」に近い発音です。当時の倭人ははっきりと区別していたようです。邪馬台に由来すると思われる「大和」も奈良時代に万葉仮名で書かれたもの(夜麻登など)は乙類の「ト」で記されています(安本美典『「倭人語」の解読』勉誠出版、2003, pp.164-165)。

山門は山地への入り口という意味でしょう。海への入り口は水門(ミナト、湊)です。どちらも甲類の「ト」で、普通名詞で、山門の地名は確か播磨にもあったと思います(2022.2.28 追加:播磨国風土記美囊郡(みなぎのこほり)に山門領(やまとのみやつこ)が出てきます)。ですから、ヤマトの末尾での乙類の「ト」は固有名詞とするときに区別されるのかも知れません。

そこで、「臺(台)」の意味を見ると、以下の通りです。

(1)「うてな(高い建物)」、「ものみやぐら」、「台地(表面が比較的平らで、周囲より一段と高い地形)」(例:灯台)

(2)「ダイ(物を載せるもの)」(例:台座)

(3)「中央官庁(つかさ)」、「朝廷」、「御史台(中国歴史上の官署の一つ)また、その長官」

(4)「他人の敬称」(例:貴台)

邪馬台国の場合の「臺(台)」の意味は(3)か(4)に該当し、卑弥呼を邪馬国(ヤマコク)に住む女王という意味で「臺(台)」を使ったと考えられます(注1)。

次に②の卑弥呼の正体です。日本書紀の神功皇后紀仲哀天皇九年春二月に筑紫の香椎宮で天皇が神のお告げに従わなかったために突然崩御されました。皇后は祟った神を知るために三月吉日を選び自ら神主になって、武内宿禰に琴を引かせて中臣の烏賊津使主(イカツオミ)に神託を聞く審神者(さにわ)に命じて聞き出したところ、先に四柱の神の名を告げた最後に住吉三神であったと伝えられます。そして、神の言葉を聞き出し、皇后は熊襲を討ち、三月二十五日に山門県(ヤマトノアガタ)に行き、土蜘蛛の田油津媛(タブラツヒメ)を殺しました。兄の夏羽(ナツバ)が兵を構えて迎えていましたが、妹が殺されたことを聞いて逃げたとあります。

そして、「三十九年、この年、太歳己未(たいさいつちのとひつじ)。

魏志倭人伝によると、明帝の景初三年六月に、倭の女王は大夫難斗米らを遣わして帯方郡に至り、洛陽の天子にお目にかかりたいといって貢を持ってきた。太守の鄧夏は役人をつき添わせて、洛陽に行かせた。(難升米・劉夏が正しい)

四十年、魏志にいう、正始元年。建忠校尉梯携らを遣わして、詔書や印綬をもたせ、倭国に行かせた。(梯儁が正しい)

四十三年、——魏志にいう、正始四年。倭王はまた、使者の大夫の伊声者掖耶ら八人を遣わして、献上品を届けた。(伊聲耆・掖邪拘が正しい)」とあります(『日本書紀・日本語訳「第九巻:神功皇后」』より)。

太歳己未は239年にあたります。魏志倭人伝の卑弥呼の記事が引用されますから素直に読めば、田油津媛はすでに死んでいますので、卑弥呼ではないと日本書紀が伝えています。この記事の前にも後にも田油津媛は登場しませんから、日本書紀が、卑弥呼が田油津媛であることを誤魔化すためにこの記事を挿入するとは考えられません。卑弥呼であるはずの田油津媛を誤魔化すためであれば、何も田油津媛を登場させる理由はありません。ですから、卑弥呼の正体が田油津媛だという説は成り立たないと思います(注2)。

また、③の蜘蛛塚古墳についてですが、Google Mapに掲載された「みやま市教育委員会の説明板」のとおり、もとは前方後円墳だったそうですから、土着の首長墓ではありません。魏志倭人伝にある径百余歩(直径約150m)の円墳でもありません。纏向のヤマト王権に繋がる人物の墓となります。もしも説明板の景行天皇の九州遠征であれば、考古学の成果から女王台与が西晋に朝貢した266年以降になります(「鉄鏃・銅鏃の出土状況のデータ共有」参照)。(2022.2.28 赤字追加)

そしてこの古墳の横に菅原道真を祀る老松神社がありますが、その境内に二体の地蔵尊を祀るお堂があります。地元の方が土蜘蛛の田油津媛と夏羽を祀っているのかもしれません。もしかしたら二人は実在人物だったのかもしれませんが、田油津媛は卑弥呼ではないと思います。この土地の首長兄妹の伝承があったので、日本書紀の編者が使ったのかもしれませんね(注3)

最後の④の女山神籠石ですが、古代の山城「女山城(ぞやまじょう)」の石組みです。wiki「女山神籠石」によれば「城は古塚山に土塁を巡らすことによって構築され、谷部4ヶ所では石塁の水門が構築される。」、「女山城は文献上に記載のない城であるため、城名・築城時期・性格等は明らかでない。天智天皇2年(663年)の白村江の戦い頃の朝鮮半島での政治的緊張が高まった時期には、九州地方北部・瀬戸内地方・近畿地方において古代山城の築城が見られており、女山城もその1つに比定される。」とあります。しかし、この石組みは、高良山の神籠石と同じ時期のものであれば、女王台与の時代に大国主久々遅彦によって作られた可能性が高いと思います。大国主は高良山で戦死して、久留米市の祇園山古墳に葬られたと推理しました。ですから、卑弥呼がなくなった後の270年ころになります。

以上見たとおり、筑後国山門は邪馬台国ではありません。なお、魏志倭人伝にも「女王国東渡海千餘里 復有國 皆倭種(女王国の東、海を渡ること千余里。また国あり、皆、倭種)」という記述にも合致していませんし、行程記事からだけでは誰もどこかに確定することはできません。

(注1)魏志倭人伝の原本に「臺(台)」とあったのかはっきりしませんが、12世紀の版本には邪馬壹(壱)国とありますので、邪馬壹国を探している方がいるかもしれません。しかし、当時の倭人は「ヤマイチ」・「ヤマイイ」というような母音が連続する発音はしなかったようです(2022.2.28 安本上掲書p.15)。また邪馬壹(壱)を「ヤマウィ」と発音することはあったかもしれませんが、意味を考えると邪馬臺(台)がふさわしいと思います。五世紀に成立した范曄「後漢書」では邪馬臺国と明記されていますので、原本にそうあったか、あるいは、「魏臺」が魏の明帝を指すことから、東夷の女王に臺を使うのを憚って原本か写本で似た字「壹」に変えたのかも知れません。范曄は魏の皇帝に憚る必要がないので正しく書いたと思われます(2022.2.28 赤字追加)。

(注2)そして、ここで重要なことは日本書紀の編纂者は魏志倭人伝を読み、卑弥呼の存在を知っていながら、卑弥呼と何の関係もない神功皇后紀に魏志倭人伝を引用しているのですから、暗に神功皇后紀は創作だと告白していると考えるしかないということです。何のため?藤原不比等の命令で編纂に実際に当たった人物の良心なのか、奢りなのか?その意図はわかりませんが、編纂者は神功皇后紀が創作だと自白しているわけです。多くの研究者はこれを見逃しているようですが、「日本書紀」が天皇の歴史書だという思い込みからでしょうね(*´Д`)

当たり前ですが、神様のお告げを信じなかったために仲哀天皇が突然死ぬなどという話も事実ではないとすぐにわかります。もしも仲哀天皇が実在人物ならば、殺した住吉大神も実在人物です。それは魏志倭人伝に、卑弥呼の死後に男王が立ったので、国中服さず千人が殺される内戦になって、改めて卑弥呼の宗女で十三歳の台与が女王に立てられて国が収まったという話があります。この男王が仲哀天皇とすると、住吉大神とされた人物に殺され、そしてその人物によって台与が女王に立てられたと考えられます。

さらに日本書紀では神功皇后の「六十六年、この年は晋の武帝の泰初二年である(「泰始」が正しい)。

晋の国の天子の言行などを記した起居注に、武帝の泰初二年十月、倭の女王が何度も通訳を重ねて、貢献したと記している。」とあり、この倭の女王は台与と考えられます。この文章を残した日本書紀の編者は神功皇后の正体は台与だと告白しています。そうすると、皇后に常に寄り添い助けていた武内宿禰が住吉大神であるとわかります。神功皇后紀の内容の時間的な前後関係はでたらめですが、関裕二さんはこのように推理しています。

刮目天はさらに武内宿禰(住吉大神)の正体が兵庫県豊岡市久々比神社の祭神久々遅命(くくのちのみこと、棟上げ式の祭神)であり、スサノヲの子で木霊イタケルの直系の子孫であり、さらに魏志倭人伝の狗奴国の官狗古智卑狗のことだと突き止めました(詳細は「 狗古智卑狗という人物?」参照)。

(注3)道祖伸のペアの神は大国主と台与ですので、この二人を祀っているのかもしれません(「道祖神もやっぱり(^_-)-☆」参照)。

【付録】

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、初めての方は「古代史を推理する」をご覧ください。

いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

五頭龍伝説(まんが)より

五頭龍伝説(まんが)より