いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

自転車くまさんの写真から、茶臼塚古墳の墳頂に置かれた大国主狗古智卑狗(久々遅彦)の本地仏の石仏が(注1)、もしもうてな遺跡を見ているならば、そこで戦死したことを示唆していると考えました。くまさんに尋ねたところ「古墳は、石の風車を背にしていますので東南方向を向いています。その先が台台地方向であることは間違いありませんが、ピンポイントで台(うてな)古墳かどうかまでは確認していません。」とお返事を頂きましたので、国土地理院の航空写真をもとに検討しました。

もしも向かって右側の石の風車が真後ろにあるならば、南東よりも右になるので、南南東よりも少しだけ東になります。うてな遺跡は南南東から5度も南側になります。

そこで、南東方向に何かあるかを調べてみると、木野神社という同じ名の神社が二つ見つかりました(手前が山鹿市菊鹿町で奥が菊池市木野の木野神社です)。GoogleMapで見たところ、御祭神はどちらも正確には分かりませんが、どちらも猿田彦大神の石碑が見つかりましたから、恐らくサルタヒコを祀っているのでしょう。

実は、サルタヒコについてはすでに「【大発見だろう】天皇家のルーツの証拠!」で記事にしており、その正体は龍蛇神(奴国の大王)であり、大国主の分身であることを突き止めています。本当のご祭神は、神社名から木霊の久々智神(久々遅彦)とわかりますから、大国主と先代の狗古智卑狗なのですよ。これについては後でまた述べますが、当時から首長は偉大な父祖の霊魂を自らに取り込み、父祖と霊的に一体になることでその重責を果たし、偉業を成し遂げることが出来ると信じられていたようです(注2)。

もしもこの石仏がこちらを向いていたならば、先代狗古智卑狗の終焉の地を示唆しているのかも知れません。菊池市木野神社の方が地名から考えると古いのではないかと思います。ということで、石仏が正確にどこを向いているかによって、さらに詳細な推理を楽しめます(^_-)-☆

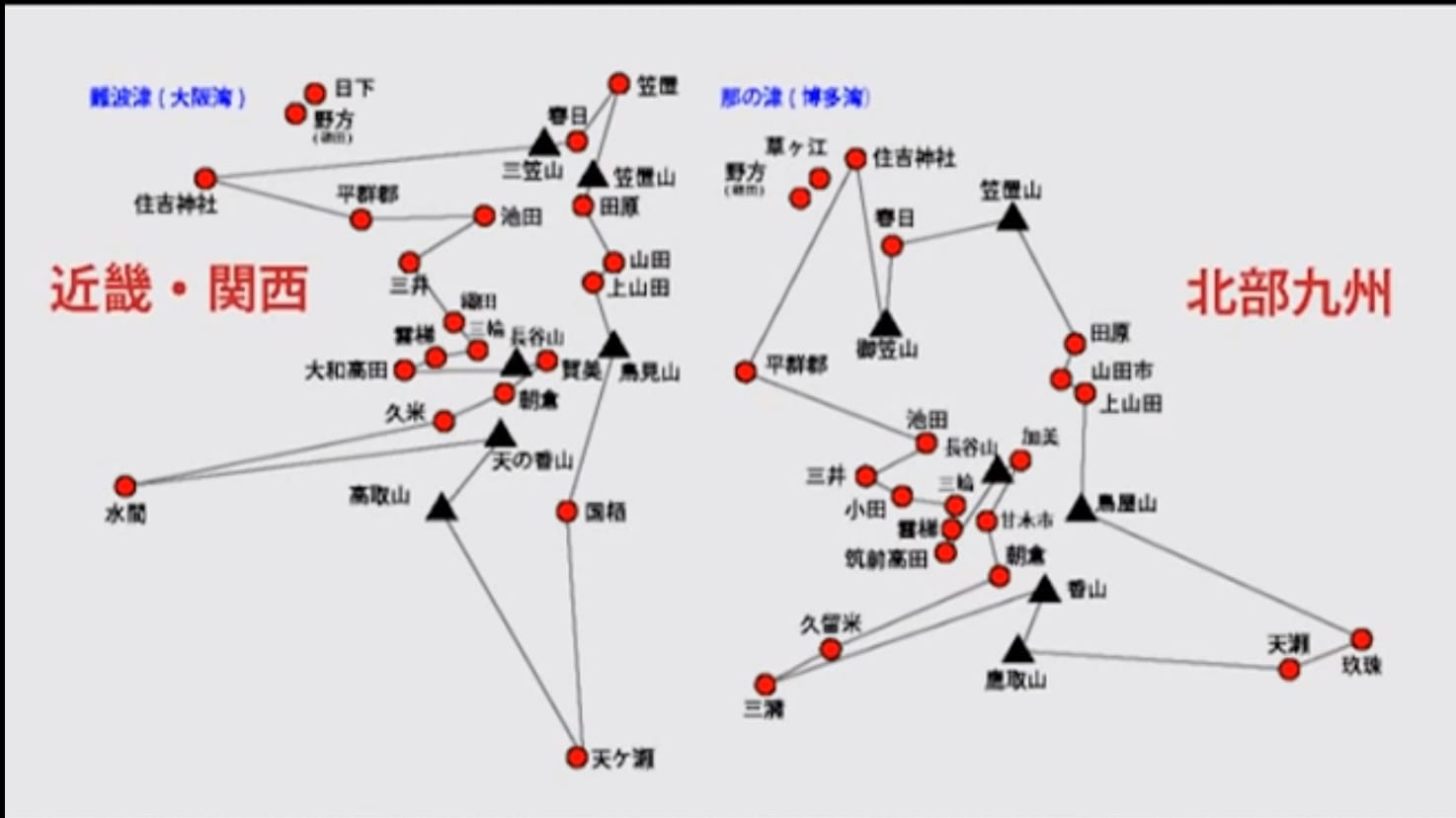

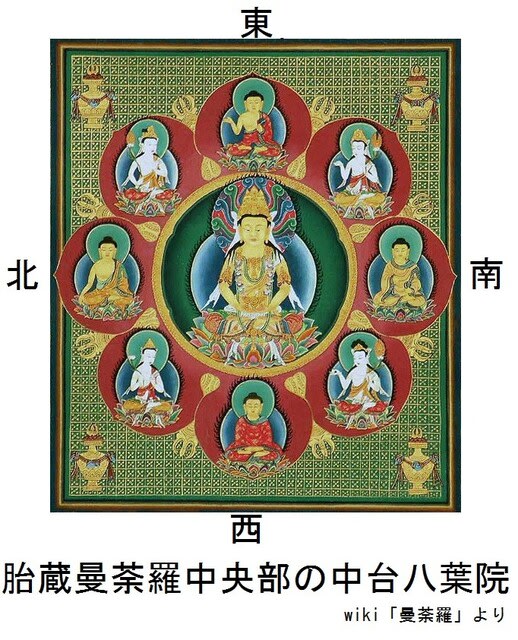

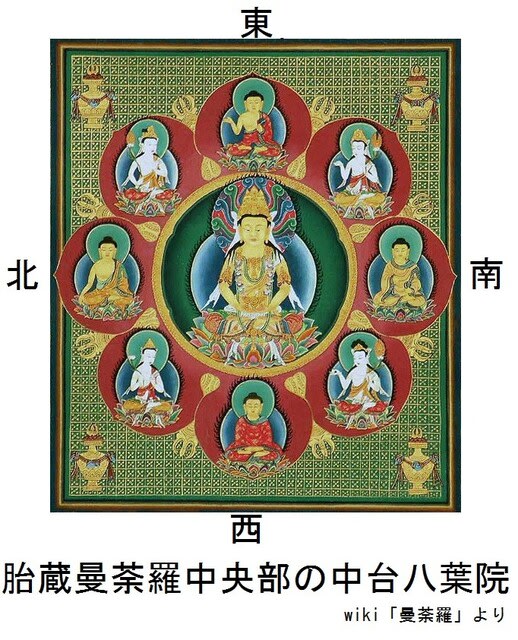

さて、大国主の本地仏弥勒菩薩を調べると、胎蔵曼荼羅の中央部に描かれた大日如来から北東に現れています。

そこで茶臼塚古墳の付近を見ると南西約600mの所に、御宇田神宮(みうたじんぐう)がありました。光孝天皇仁和二年(886年)に伊勢・熊野・八幡三社を勧請し、その後、四條天皇仁治元年(1240年)に「阿蘇一宮を合祀し四座一殿として御宇田大明神と号す」とあります。御祭神は天照皇大神、豊受日賣大神、素盞男命、健磐龍命(たけいわたつのみこと)、阿蘇津日賣命の五柱とあります。伊勢神宮内宮から天照皇大神、外宮から豊受日賣大神、熊野大社から祭神櫛御気野命つまり素盞男命で、阿蘇神社から健磐龍命(阿蘇都彦命)と阿蘇津日賣命ですから、宇佐八幡神宮からはどなたを勧請したのでしょう?!

実は、「【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その4)」で述べましたが、アソツヒコとアソツヒメは大国主久々遅彦と女王台与がその正体です。そして、宇佐八幡神宮の神功皇后のモデルは台与ですので、大国主が八幡大神の正体なのです。二人の間の子が応神天皇です。最初のヤマトの祭祀王応神天皇は大国主の霊魂を受け継いでいるので矛盾はないのですよ!そして、伊勢外宮の豊受日賣大神も正体は台与なのですから、内宮の天照皇大神は当然、大国主大神なのです。「能楽が建国の真相を伝える?」で述べたとおり、「思へば伊勢と三輪の神、一体分身の御事今更なにと磐座や・・」ですから、伊勢の神(天照皇大神)と三輪の神(大国主)は同体だということを江戸時代までのかなりの人は分かっていましたよ(「アマテラス大神はヘビだった?」参照)。

そして、天照大神の本地仏が大日如来ですから、茶臼塚古墳の上に石の祠が先に置かれたのならば御宇田神宮が後で創建されたことになりますが、同時なのかも知れません。

さてここからが更に大発見です!

御宇田神宮から北東の茶臼塚古墳のラインを更に伸ばしていくと、一体どこにたどり着くのでしょうか?

はい、答えは佐田京石の置かれた宇佐市安心院町佐田地区でした(注3)。

これもすでに「大国主の豊葦原の瑞穂の国はここだった?」で見たとおり、卑弥呼の死後に男王に立った尾張王タラシナカツヒコ(記紀では仲哀天皇、神話のカグツチ)を大国主が討ちました。そして、魏使張政の進言を入れて、台与を対外的に女王とし、魏を後ろ盾にして、もともと支配していた日本海沿岸部などに加えて、卑弥呼の九州・四国・中国西部まで版図にし、列島のほとんどの部分を手に入れることが出来ましたので、記紀神話で大国主と名付けられました。戦いに勝利して最初に訪れたのが卑弥呼の墓。そこから卑弥呼を妻垣神社の奥宮「一柱騰宮」で改葬した後に、佐田地区で豊葦原を瑞穂の国に変える国造りをしたと推理しました。

しかしその前に、父である先代狗古智卑狗の墓参りをしたはずです。ですから山鹿市から、安心院町三柱山の卑弥呼の墓に向かうルート上に、褐鉄鉱が産出される佐田地区を発見したと思われます。鉄製農工具などを作り、そこの葦原を水田に変えて、王都とした場所だったと推理しました。佐田京石はサルタヒコが都として祭祀を行った場所という意味なのですから。標高475mの米神山の西麓の佐田京石が、祖霊への感謝と加護を祈ったストーンサークルだと考えられます。父狗古智卑狗やスサノヲ大王など皇祖神の霊魂が宿る場所かも知れません。米神山の北西麓の田んぼの中に、こしき石(いわ)という男性のシンボルが山頂に向けて置かれています。米神山には何か霊的なものが漂っています。

この山の中腹に月の神谷と呼ばれる柱状節理が見られる場所があり、佐田京石もそこから採られたのではないかと思います。そこにまた陽石と呼ばれる男性のシンボルのようなものが幾つかありますが、何と、それらが全て南西を向いていると、ある方の動画で知りました(8:04では南東と言い間違えていますが、その後直ぐに、南西と言い直しており、14:34に全て南西を向いていると明言されています)。

さて、どなたでしょうか?

そうなんですよ!猿田彦という名前の方なのです!

日本の超古代文明、二万三千年前の巨石文化を研究されている方です!

この動画は以前にも見ていましたが、再度見直して南西向きを確認して、ほんとにビックリしました!

米神山は山頂にストーンサークルが置かれていますし、麓には佐田京石という立派な祭祀場もあり、すでに「日本ピラミッドの謎?」でご紹介した「太古日本のピラミッド」を記した洒井勝軍によるピラミッドの定義に合致するようです。猿田彦氏は国東半島の猪群山ピラミッドなども紹介されていました。最初に述べたとおり猿田彦大神は大国主の分身ですから、この方にやはり猿田彦大神の霊が乗り移って大活躍していただいているのでしょう!

そういう刮目天自身も、大国主大神をはじめとする日本建国で活躍した英雄たちの霊に導かれて、固く絡まった糸玉のような古代史の謎を徐々に解きほぐすことができたのだと実感しています。

大国主の父祖の霊的エネルギーが、陽石をアンテナにして米神山に注がれているようです。神々の霊的エネルギーで覆われた日本という国は、至る所がこのような神霊スポットとなっているのでしょうね!「【衝撃】卑弥呼の霊が不比等のウソを暴く?」で卑弥呼の霊ラインを引いてみて分かりましたが、ライン上にゆかりの神社仏閣が並んで、いろいろと教えてくれます。今回も、狗古智卑狗の霊ラインに導かれました。また、共有化したいと考えています。

来年は2022年寅年ですから歳男になります!

内憂外患で日本が存続できるかどうかが危ぶまれます。来年は特に重要な年になるかと思います。

でもきっと、神々の力によって多くの日本人が覚醒して、苦難を乗り越えることが出来ると信じています。

(注1)自転車くまさんから下図のとおり、石仏の「右手が左手の指を包むような形を智拳印(ちけんいん)といい、大日如来独特の印相」であることから大日如来であるとのコメントを頂きました。そうすると弥勒菩薩が修行して最高位の大日如来になったとして、先代狗古智卑狗の本地仏としてこの大日如来の石仏が古墳上に置かれたものと考えられます。

なお、この写真を見ると、一番右にある石の風車が石仏の正面の右側に見えており、他の風車が隠れていますので、石仏は南西よりも南寄りに向いているようです。やはり、うてな遺跡の方角に近いようです。

(注2)たとえば大国主とその先祖のスサノヲを同じ神社の祭神とすることが時々見られます。安心院町佐田地区の佐田神社は大国主が王宮を置いたところと思います。この佐田神社の祭神はサルタヒコではなく、スサノヲ、大山祇、武内宿禰の三柱です。つまりすべて同体なのだと分かります。

天皇即位後の大嘗祭で行われる、皇祖神と一体になるとされる真床負衾(まとこおうふすま)が最も重要な儀式のひとつと考えられています。皇祖神の男系の男子だけが天皇(ヤマトの大王)の位を受け継ぐ資格が与えられていることを示しています。これは秘儀なのでどのような内容のものか天皇陛下と担当の侍従だけしか知りません。他の者には明らかにされていないのです。

一方、宮中祭祀に置いて女性は巫女、つまり神の妻という位置づけなので、ヤマトの大王にはなれません。未婚の皇女が斎宮として加茂神社と伊勢神宮で大国主大神を祀る制度が奈良時代から南北朝時代までありました。女性天皇は天武天皇の皇后鵜野讃良(持統天皇)の即位を正当化するために作られたフェイクなのですから、宮中祭祀を完全には行えません(先の二人の女帝は日本書紀の創作です)。天皇家の菩提寺泉涌寺で仏事に掲げる歴代天皇の肖像画に二人の女性天皇のものがなかったので、明治になって作られたと分かっています。女性が天皇とはみなされていなかった証拠と言えます。女性差別ではないのです。役割が違うだけなのです。

(注3)大国主に関わる名所古跡がたくさんあります。パンフレットをダウンロードしてご覧ください。江戸時代の反射炉跡もあります。大国主の時代から製鉄が行われていた名残でしょう。

ここまでお付き合い、ありがとうございます。(その3)につづきます。

皆様には今年も暖かいご支援をいただき、心より感謝いたします。

良いお年をお迎えになることを祈念いたします。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング自転車くまさんの写真から、茶臼塚古墳の墳頂に置かれた大国主狗古智卑狗(久々遅彦)の本地仏の石仏が(注1)、もしもうてな遺跡を見ているならば、そこで戦死したことを示唆していると考えました。くまさんに尋ねたところ「古墳は、石の風車を背にしていますので東南方向を向いています。その先が台台地方向であることは間違いありませんが、ピンポイントで台(うてな)古墳かどうかまでは確認していません。」とお返事を頂きましたので、国土地理院の航空写真をもとに検討しました。

もしも向かって右側の石の風車が真後ろにあるならば、南東よりも右になるので、南南東よりも少しだけ東になります。うてな遺跡は南南東から5度も南側になります。

そこで、南東方向に何かあるかを調べてみると、木野神社という同じ名の神社が二つ見つかりました(手前が山鹿市菊鹿町で奥が菊池市木野の木野神社です)。GoogleMapで見たところ、御祭神はどちらも正確には分かりませんが、どちらも猿田彦大神の石碑が見つかりましたから、恐らくサルタヒコを祀っているのでしょう。

実は、サルタヒコについてはすでに「【大発見だろう】天皇家のルーツの証拠!」で記事にしており、その正体は龍蛇神(奴国の大王)であり、大国主の分身であることを突き止めています。本当のご祭神は、神社名から木霊の久々智神(久々遅彦)とわかりますから、大国主と先代の狗古智卑狗なのですよ。これについては後でまた述べますが、当時から首長は偉大な父祖の霊魂を自らに取り込み、父祖と霊的に一体になることでその重責を果たし、偉業を成し遂げることが出来ると信じられていたようです(注2)。

もしもこの石仏がこちらを向いていたならば、先代狗古智卑狗の終焉の地を示唆しているのかも知れません。菊池市木野神社の方が地名から考えると古いのではないかと思います。ということで、石仏が正確にどこを向いているかによって、さらに詳細な推理を楽しめます(^_-)-☆

さて、大国主の本地仏弥勒菩薩を調べると、胎蔵曼荼羅の中央部に描かれた大日如来から北東に現れています。

そこで茶臼塚古墳の付近を見ると南西約600mの所に、御宇田神宮(みうたじんぐう)がありました。光孝天皇仁和二年(886年)に伊勢・熊野・八幡三社を勧請し、その後、四條天皇仁治元年(1240年)に「阿蘇一宮を合祀し四座一殿として御宇田大明神と号す」とあります。御祭神は天照皇大神、豊受日賣大神、素盞男命、健磐龍命(たけいわたつのみこと)、阿蘇津日賣命の五柱とあります。伊勢神宮内宮から天照皇大神、外宮から豊受日賣大神、熊野大社から祭神櫛御気野命つまり素盞男命で、阿蘇神社から健磐龍命(阿蘇都彦命)と阿蘇津日賣命ですから、宇佐八幡神宮からはどなたを勧請したのでしょう?!

実は、「【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その4)」で述べましたが、アソツヒコとアソツヒメは大国主久々遅彦と女王台与がその正体です。そして、宇佐八幡神宮の神功皇后のモデルは台与ですので、大国主が八幡大神の正体なのです。二人の間の子が応神天皇です。最初のヤマトの祭祀王応神天皇は大国主の霊魂を受け継いでいるので矛盾はないのですよ!そして、伊勢外宮の豊受日賣大神も正体は台与なのですから、内宮の天照皇大神は当然、大国主大神なのです。「能楽が建国の真相を伝える?」で述べたとおり、「思へば伊勢と三輪の神、一体分身の御事今更なにと磐座や・・」ですから、伊勢の神(天照皇大神)と三輪の神(大国主)は同体だということを江戸時代までのかなりの人は分かっていましたよ(「アマテラス大神はヘビだった?」参照)。

そして、天照大神の本地仏が大日如来ですから、茶臼塚古墳の上に石の祠が先に置かれたのならば御宇田神宮が後で創建されたことになりますが、同時なのかも知れません。

さてここからが更に大発見です!

御宇田神宮から北東の茶臼塚古墳のラインを更に伸ばしていくと、一体どこにたどり着くのでしょうか?

はい、答えは佐田京石の置かれた宇佐市安心院町佐田地区でした(注3)。

これもすでに「大国主の豊葦原の瑞穂の国はここだった?」で見たとおり、卑弥呼の死後に男王に立った尾張王タラシナカツヒコ(記紀では仲哀天皇、神話のカグツチ)を大国主が討ちました。そして、魏使張政の進言を入れて、台与を対外的に女王とし、魏を後ろ盾にして、もともと支配していた日本海沿岸部などに加えて、卑弥呼の九州・四国・中国西部まで版図にし、列島のほとんどの部分を手に入れることが出来ましたので、記紀神話で大国主と名付けられました。戦いに勝利して最初に訪れたのが卑弥呼の墓。そこから卑弥呼を妻垣神社の奥宮「一柱騰宮」で改葬した後に、佐田地区で豊葦原を瑞穂の国に変える国造りをしたと推理しました。

しかしその前に、父である先代狗古智卑狗の墓参りをしたはずです。ですから山鹿市から、安心院町三柱山の卑弥呼の墓に向かうルート上に、褐鉄鉱が産出される佐田地区を発見したと思われます。鉄製農工具などを作り、そこの葦原を水田に変えて、王都とした場所だったと推理しました。佐田京石はサルタヒコが都として祭祀を行った場所という意味なのですから。標高475mの米神山の西麓の佐田京石が、祖霊への感謝と加護を祈ったストーンサークルだと考えられます。父狗古智卑狗やスサノヲ大王など皇祖神の霊魂が宿る場所かも知れません。米神山の北西麓の田んぼの中に、こしき石(いわ)という男性のシンボルが山頂に向けて置かれています。米神山には何か霊的なものが漂っています。

この山の中腹に月の神谷と呼ばれる柱状節理が見られる場所があり、佐田京石もそこから採られたのではないかと思います。そこにまた陽石と呼ばれる男性のシンボルのようなものが幾つかありますが、何と、それらが全て南西を向いていると、ある方の動画で知りました(8:04では南東と言い間違えていますが、その後直ぐに、南西と言い直しており、14:34に全て南西を向いていると明言されています)。

さて、どなたでしょうか?

そうなんですよ!猿田彦という名前の方なのです!

日本の超古代文明、二万三千年前の巨石文化を研究されている方です!

この動画は以前にも見ていましたが、再度見直して南西向きを確認して、ほんとにビックリしました!

米神山は山頂にストーンサークルが置かれていますし、麓には佐田京石という立派な祭祀場もあり、すでに「日本ピラミッドの謎?」でご紹介した「太古日本のピラミッド」を記した洒井勝軍によるピラミッドの定義に合致するようです。猿田彦氏は国東半島の猪群山ピラミッドなども紹介されていました。最初に述べたとおり猿田彦大神は大国主の分身ですから、この方にやはり猿田彦大神の霊が乗り移って大活躍していただいているのでしょう!

そういう刮目天自身も、大国主大神をはじめとする日本建国で活躍した英雄たちの霊に導かれて、固く絡まった糸玉のような古代史の謎を徐々に解きほぐすことができたのだと実感しています。

大国主の父祖の霊的エネルギーが、陽石をアンテナにして米神山に注がれているようです。神々の霊的エネルギーで覆われた日本という国は、至る所がこのような神霊スポットとなっているのでしょうね!「【衝撃】卑弥呼の霊が不比等のウソを暴く?」で卑弥呼の霊ラインを引いてみて分かりましたが、ライン上にゆかりの神社仏閣が並んで、いろいろと教えてくれます。今回も、狗古智卑狗の霊ラインに導かれました。また、共有化したいと考えています。

来年は2022年寅年ですから歳男になります!

内憂外患で日本が存続できるかどうかが危ぶまれます。来年は特に重要な年になるかと思います。

でもきっと、神々の力によって多くの日本人が覚醒して、苦難を乗り越えることが出来ると信じています。

(注1)自転車くまさんから下図のとおり、石仏の「右手が左手の指を包むような形を智拳印(ちけんいん)といい、大日如来独特の印相」であることから大日如来であるとのコメントを頂きました。そうすると弥勒菩薩が修行して最高位の大日如来になったとして、先代狗古智卑狗の本地仏としてこの大日如来の石仏が古墳上に置かれたものと考えられます。

なお、この写真を見ると、一番右にある石の風車が石仏の正面の右側に見えており、他の風車が隠れていますので、石仏は南西よりも南寄りに向いているようです。やはり、うてな遺跡の方角に近いようです。

(注2)たとえば大国主とその先祖のスサノヲを同じ神社の祭神とすることが時々見られます。安心院町佐田地区の佐田神社は大国主が王宮を置いたところと思います。この佐田神社の祭神はサルタヒコではなく、スサノヲ、大山祇、武内宿禰の三柱です。つまりすべて同体なのだと分かります。

天皇即位後の大嘗祭で行われる、皇祖神と一体になるとされる真床負衾(まとこおうふすま)が最も重要な儀式のひとつと考えられています。皇祖神の男系の男子だけが天皇(ヤマトの大王)の位を受け継ぐ資格が与えられていることを示しています。これは秘儀なのでどのような内容のものか天皇陛下と担当の侍従だけしか知りません。他の者には明らかにされていないのです。

一方、宮中祭祀に置いて女性は巫女、つまり神の妻という位置づけなので、ヤマトの大王にはなれません。未婚の皇女が斎宮として加茂神社と伊勢神宮で大国主大神を祀る制度が奈良時代から南北朝時代までありました。女性天皇は天武天皇の皇后鵜野讃良(持統天皇)の即位を正当化するために作られたフェイクなのですから、宮中祭祀を完全には行えません(先の二人の女帝は日本書紀の創作です)。天皇家の菩提寺泉涌寺で仏事に掲げる歴代天皇の肖像画に二人の女性天皇のものがなかったので、明治になって作られたと分かっています。女性が天皇とはみなされていなかった証拠と言えます。女性差別ではないのです。役割が違うだけなのです。

(注3)大国主に関わる名所古跡がたくさんあります。パンフレットをダウンロードしてご覧ください。江戸時代の反射炉跡もあります。大国主の時代から製鉄が行われていた名残でしょう。

ここまでお付き合い、ありがとうございます。(その3)につづきます。

皆様には今年も暖かいご支援をいただき、心より感謝いたします。

良いお年をお迎えになることを祈念いたします。

来年もどうぞよろしくお願い致します。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング