いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

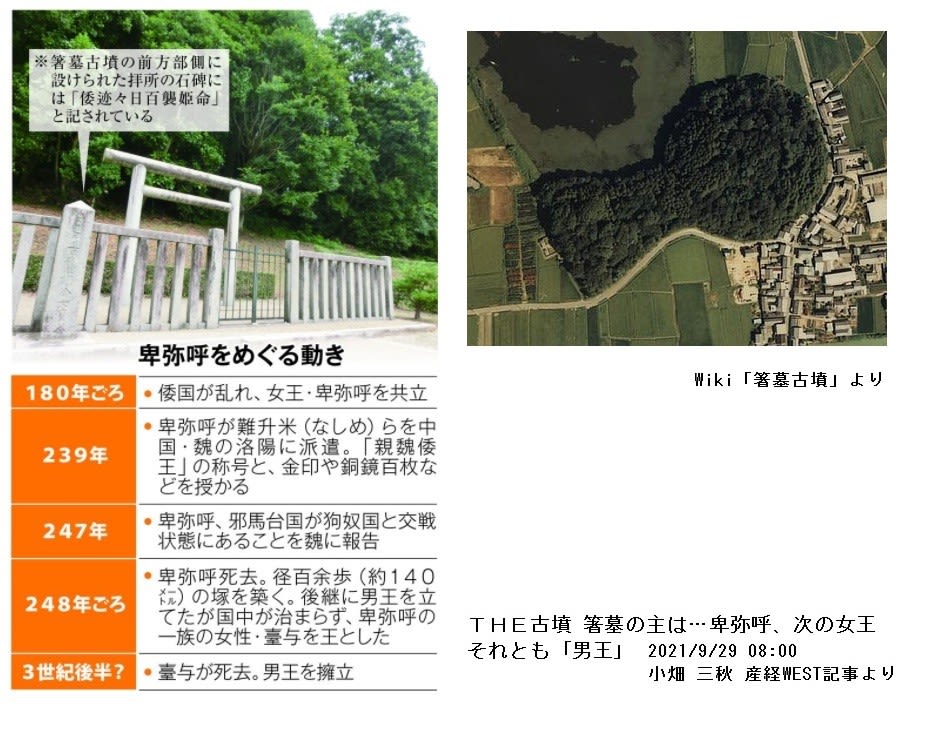

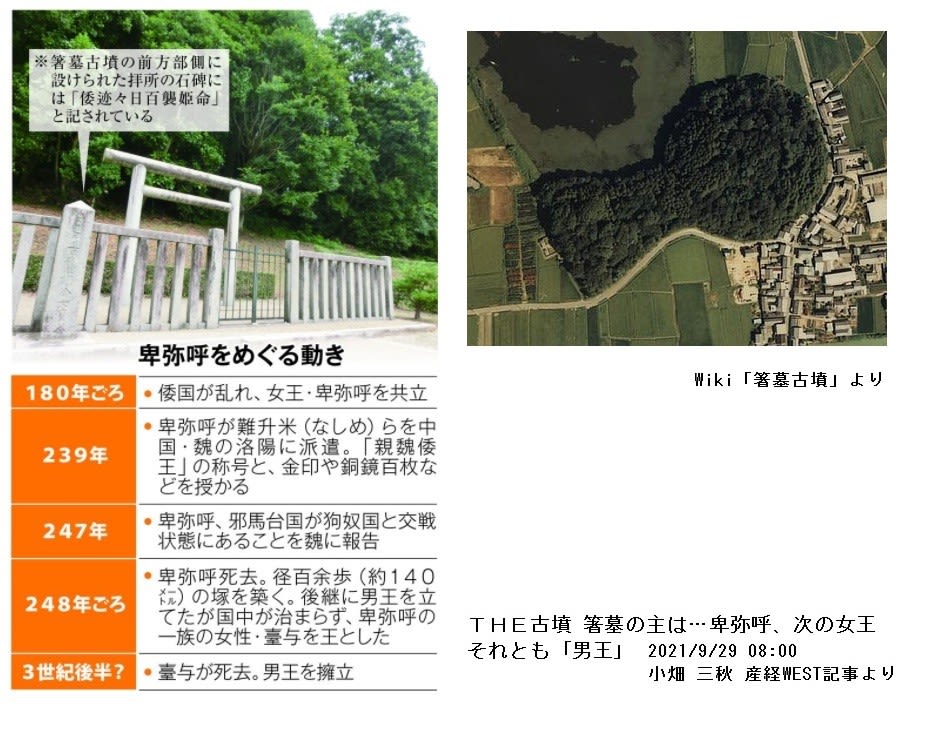

THE古墳 箸墓の主は…卑弥呼、次の女王それとも「男王」

2021/9/29 08:00 小畑 三秋 無料会員記事

古代史好きの人々がゾクゾクする話題ですが、正解はとっくに出ています。

箸墓が卑弥呼の墓ではない事実を以下にあげます。

①魏志倭人伝に、「卑弥呼、以死、大作冢、径百余歩。殉葬者百余人」とあります。当時の一歩は約1.5m(右足を出して、次に左足が着地するまでの距離)ですから、卑弥呼の墓は直径が約150mの円墳です。箸墓も後円部の直径は150mですから一致しますが、墳丘長約280mの前方後円墳ですから、径百余歩の冢(つか)という表現には一致しません。

②卑弥呼の死の記事の直前には、正始八年(247年)に卑弥呼が帯方郡の新任の太守への挨拶のために遣使し、狗奴国との抗争を報告し、多分支援を求めました。それに応えて247年に倭国を訪れた魏使張政が倭国王への詔書と難升米に魏の正規軍の旗「黄幢」を授け、さらに、檄(おふれ)により告喩したとあります。ですから、張政が到着した時には卑弥呼は既に死んでいて、墓も作られていたと考えられますから、箸墓のような築造に何年もかかる大規模な前方後円墳ではなく、急造りの土を盛り上げただけの墓と考えられます。

③築造年代は、布留式土器が発見されているので、三世紀半ばではなく三世紀末葉です。

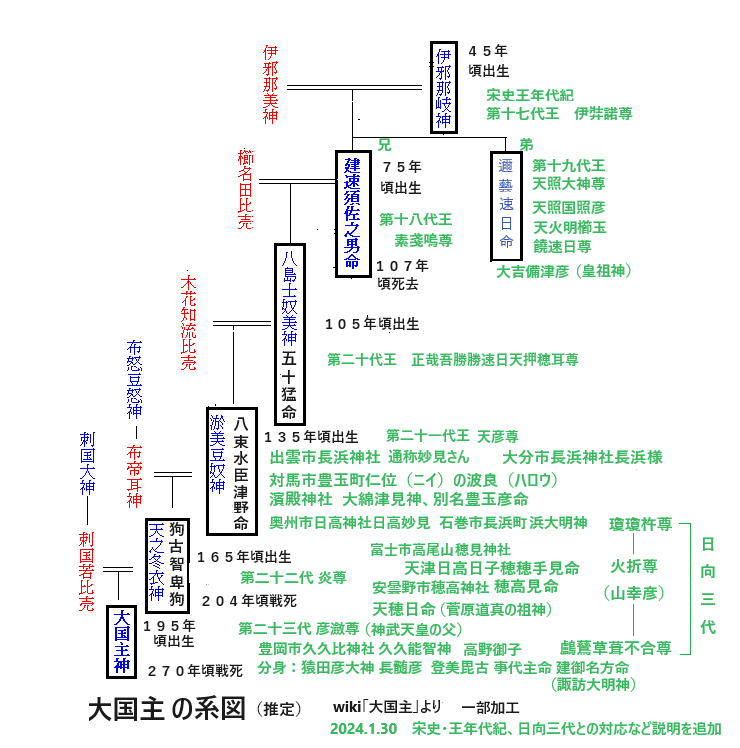

④「日本書紀」には箸墓の被葬者は大国主の妻「ヤマトトビモモソヒメ」とあり、夫を持たない卑弥呼ではないと言えます。

ですから、年代的に卑弥呼が死んだ後に13歳で女王に立てられた、卑弥呼の一族の台与の可能性があります。刮目天は卑弥呼の死んだ後の内戦に勝利した出雲・丹波王狗古智卑狗(久々遅彦)が卑弥呼の版図(九州・四国・中国西部)を加えて列島主要部分を支配したので、後世に大国主と呼ばれた人物だと突き止めました。そして狗奴国王卑弥弓呼を裏切って、台与を女王ということにして魏を後ろ盾として纏向の狗(旧)奴国勢力と対立したと推理しました。

しかし、狗奴国は再び倭国を追討し、大国主と台与を殺して列島を支配しましたが、魏の後継の西晋により280年に呉が滅ぼされ三国が統一されました。多分呉を後ろ盾としていた纏向狗奴国は、大国主と台与の祟りとして西晋の追討を恐れました。そこで、大国主と台与の間に生まれたホムダワケ(応神天皇)をヤマトの祭祀王(大王)として纏向に呼び寄せて、「纏向の狗奴国は母の代から、いやその前の叔母さん(卑弥呼)の代からお世話になっている邪馬台(ヤマト)ですから仲良くしましょう」ということで、纏向を対外的にヤマトと呼んだと突き止めました(^_-)-☆

ですから、応神天皇は父大国主のために桜井市外山(トビ)に茶臼山古墳を作り、母の台与のために箸墓古墳を作り改葬しました。母の墓を父のものよりも大きくしたのはどうしてでしょうか?

その答えは、対外的には母は倭国女王だからですね(^_-)-☆

箸墓の被葬者を「ヤマトとトビを何度も何度も唱える姫」という意味の名前にしたのはどうしてでしょうか?

その答えは次のとおりです。たった13才で卑弥呼の後を継ぐ女王(姫巫女)にされ、大国主(トビ、ヘビの別称)の妃にされて、結局ヤマト勢に殺されました。ヤマトもトビ(大国主)も、どっちも恨んでいるでしょう。台与(トヨ)を悲劇の女王と後の人が哀れみ、その崇りを畏れたので多くの伝承などが残されています。祟るはずのない神功皇后が実は祟ります。天変地異がある度に、朝廷は神功皇后を祀る神社に勅使を立てて、神階を上げ、食封を捧げて鎮魂の祈祷をしています。能楽の「鶴亀」やカゴメ歌も女王台与の話ですよ。詳しくは「悲劇の女王台与のはなし(その1)~(その4)」をご参照ください。

この記事の話に戻りますが、これ程ハッキリしているにも拘らず、まだ卑弥呼の墓という間違った学説?が完全に消えないのはどうしてでしょうか?「邪馬台国は纏向にあった」といういわゆる畿内説を主張するからでしょうか。しかし、畿内説もとっくに破たんしています。

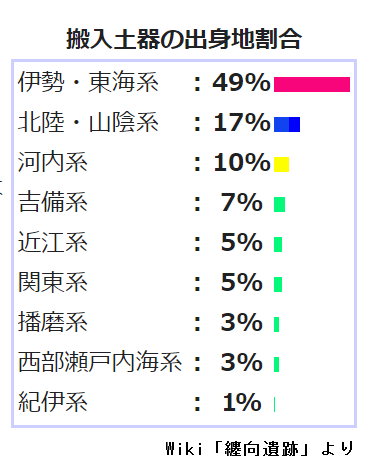

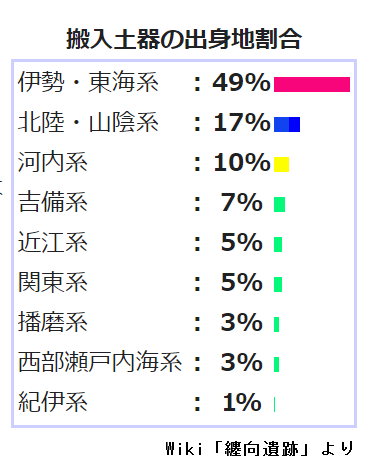

纏向遺跡は卑弥呼が女王に共立された三世紀初頭に突然出現した王都です。周辺に水田などがない宗教的な目的で作られたものです。そこに多くの外来系の土器が発見されています。特に、伊勢・東海のものや山陰・北陸や関東のものまであります。しかし、当時の先進文化を取り入れる玄関の北部九州のものがほとんどありません。

210年頃築造された纏向石塚古墳は纏向遺跡の最初の王墓ですが、そこに北部九州の人々が参列していません。纏向が邪馬台国ならば、伊都国に置かれた大率が女王への外国の貢物などを確実に届けることになっていますが、その痕跡がありません。畿内説では、邪馬台国と対立すると考える狗奴国は東国に在るはずですが、関東からも人々が纏向にやって来ています。畿内説を唱える研究者はこういう事実を全く無視しています。詳しくは「【検証11】定説の根拠を疑え(^_-)-☆」をご覧ください。

一般の古代史ファンにとって、古代史が謎に包まれたロマンなのはいいのですが、真実を探求する歴史学者や考古学者が証拠となる事実を認めない体質があるように思います。やはり、それなりの権威のある学者が、大衆に迎合して、間違いを認めないということなのでしょうかね?権威が失墜するとその後の研究グループの活動にも支障があるからなのかと勘ぐってしまいます。

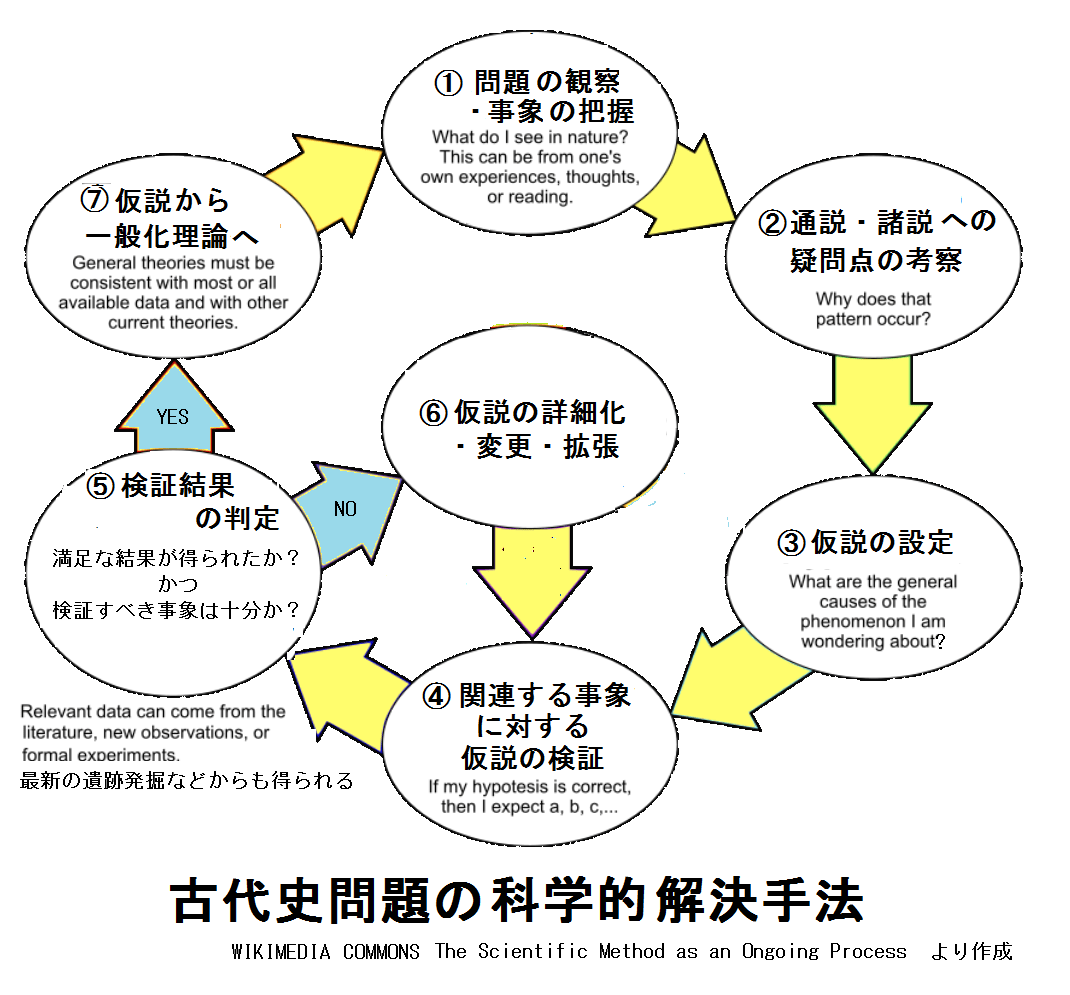

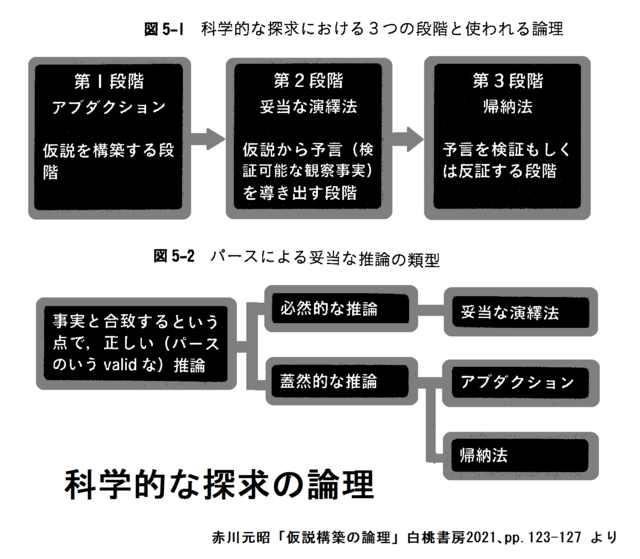

しかし、素人の古代史ファンなら古代妄想も許されますが、事実を無視したり隠蔽・歪曲する体質の専門家がマスメディアを利用する発信は、歴史学や考古学が科学であることを放棄する自傷行為でしょう。間違いを間違いとして勇気を持って認めるのが真実を科学的に探究する立場の、真の学者でしょう。真実の探求は、宗教や権威への信仰により妨げられます。事実に基づく科学的思考だけが真実への道を開きます。

しかし、科学者が到達するものは、現時点で把握された事実によって推論された仮説でしかないというのも事実です。この仮説推論に反する事実が新たに発見された場合は、検証によってその仮説は棄却されなければならないということを常に考えていなければなりません。「真実は神のみぞ知る」という謙虚な姿勢が学問の発展には必要ですね。それが学問を科学的に発展させる唯一の方法でしょう(^_-)-☆

【関連記事】

箸墓が「鶴は千年、亀は万年」の由来だった?(*^^)v

チョッとくどい話になって恐縮ですが、通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキングTHE古墳 箸墓の主は…卑弥呼、次の女王それとも「男王」

2021/9/29 08:00 小畑 三秋 無料会員記事

古代史好きの人々がゾクゾクする話題ですが、正解はとっくに出ています。

箸墓が卑弥呼の墓ではない事実を以下にあげます。

①魏志倭人伝に、「卑弥呼、以死、大作冢、径百余歩。殉葬者百余人」とあります。当時の一歩は約1.5m(右足を出して、次に左足が着地するまでの距離)ですから、卑弥呼の墓は直径が約150mの円墳です。箸墓も後円部の直径は150mですから一致しますが、墳丘長約280mの前方後円墳ですから、径百余歩の冢(つか)という表現には一致しません。

②卑弥呼の死の記事の直前には、正始八年(247年)に卑弥呼が帯方郡の新任の太守への挨拶のために遣使し、狗奴国との抗争を報告し、多分支援を求めました。それに応えて247年に倭国を訪れた魏使張政が倭国王への詔書と難升米に魏の正規軍の旗「黄幢」を授け、さらに、檄(おふれ)により告喩したとあります。ですから、張政が到着した時には卑弥呼は既に死んでいて、墓も作られていたと考えられますから、箸墓のような築造に何年もかかる大規模な前方後円墳ではなく、急造りの土を盛り上げただけの墓と考えられます。

③築造年代は、布留式土器が発見されているので、三世紀半ばではなく三世紀末葉です。

④「日本書紀」には箸墓の被葬者は大国主の妻「ヤマトトビモモソヒメ」とあり、夫を持たない卑弥呼ではないと言えます。

ですから、年代的に卑弥呼が死んだ後に13歳で女王に立てられた、卑弥呼の一族の台与の可能性があります。刮目天は卑弥呼の死んだ後の内戦に勝利した出雲・丹波王狗古智卑狗(久々遅彦)が卑弥呼の版図(九州・四国・中国西部)を加えて列島主要部分を支配したので、後世に大国主と呼ばれた人物だと突き止めました。そして狗奴国王卑弥弓呼を裏切って、台与を女王ということにして魏を後ろ盾として纏向の狗(旧)奴国勢力と対立したと推理しました。

しかし、狗奴国は再び倭国を追討し、大国主と台与を殺して列島を支配しましたが、魏の後継の西晋により280年に呉が滅ぼされ三国が統一されました。多分呉を後ろ盾としていた纏向狗奴国は、大国主と台与の祟りとして西晋の追討を恐れました。そこで、大国主と台与の間に生まれたホムダワケ(応神天皇)をヤマトの祭祀王(大王)として纏向に呼び寄せて、「纏向の狗奴国は母の代から、いやその前の叔母さん(卑弥呼)の代からお世話になっている邪馬台(ヤマト)ですから仲良くしましょう」ということで、纏向を対外的にヤマトと呼んだと突き止めました(^_-)-☆

ですから、応神天皇は父大国主のために桜井市外山(トビ)に茶臼山古墳を作り、母の台与のために箸墓古墳を作り改葬しました。母の墓を父のものよりも大きくしたのはどうしてでしょうか?

その答えは、対外的には母は倭国女王だからですね(^_-)-☆

箸墓の被葬者を「ヤマトとトビを何度も何度も唱える姫」という意味の名前にしたのはどうしてでしょうか?

その答えは次のとおりです。たった13才で卑弥呼の後を継ぐ女王(姫巫女)にされ、大国主(トビ、ヘビの別称)の妃にされて、結局ヤマト勢に殺されました。ヤマトもトビ(大国主)も、どっちも恨んでいるでしょう。台与(トヨ)を悲劇の女王と後の人が哀れみ、その崇りを畏れたので多くの伝承などが残されています。祟るはずのない神功皇后が実は祟ります。天変地異がある度に、朝廷は神功皇后を祀る神社に勅使を立てて、神階を上げ、食封を捧げて鎮魂の祈祷をしています。能楽の「鶴亀」やカゴメ歌も女王台与の話ですよ。詳しくは「悲劇の女王台与のはなし(その1)~(その4)」をご参照ください。

この記事の話に戻りますが、これ程ハッキリしているにも拘らず、まだ卑弥呼の墓という間違った学説?が完全に消えないのはどうしてでしょうか?「邪馬台国は纏向にあった」といういわゆる畿内説を主張するからでしょうか。しかし、畿内説もとっくに破たんしています。

纏向遺跡は卑弥呼が女王に共立された三世紀初頭に突然出現した王都です。周辺に水田などがない宗教的な目的で作られたものです。そこに多くの外来系の土器が発見されています。特に、伊勢・東海のものや山陰・北陸や関東のものまであります。しかし、当時の先進文化を取り入れる玄関の北部九州のものがほとんどありません。

210年頃築造された纏向石塚古墳は纏向遺跡の最初の王墓ですが、そこに北部九州の人々が参列していません。纏向が邪馬台国ならば、伊都国に置かれた大率が女王への外国の貢物などを確実に届けることになっていますが、その痕跡がありません。畿内説では、邪馬台国と対立すると考える狗奴国は東国に在るはずですが、関東からも人々が纏向にやって来ています。畿内説を唱える研究者はこういう事実を全く無視しています。詳しくは「【検証11】定説の根拠を疑え(^_-)-☆」をご覧ください。

一般の古代史ファンにとって、古代史が謎に包まれたロマンなのはいいのですが、真実を探求する歴史学者や考古学者が証拠となる事実を認めない体質があるように思います。やはり、それなりの権威のある学者が、大衆に迎合して、間違いを認めないということなのでしょうかね?権威が失墜するとその後の研究グループの活動にも支障があるからなのかと勘ぐってしまいます。

しかし、素人の古代史ファンなら古代妄想も許されますが、事実を無視したり隠蔽・歪曲する体質の専門家がマスメディアを利用する発信は、歴史学や考古学が科学であることを放棄する自傷行為でしょう。間違いを間違いとして勇気を持って認めるのが真実を科学的に探究する立場の、真の学者でしょう。真実の探求は、宗教や権威への信仰により妨げられます。事実に基づく科学的思考だけが真実への道を開きます。

しかし、科学者が到達するものは、現時点で把握された事実によって推論された仮説でしかないというのも事実です。この仮説推論に反する事実が新たに発見された場合は、検証によってその仮説は棄却されなければならないということを常に考えていなければなりません。「真実は神のみぞ知る」という謙虚な姿勢が学問の発展には必要ですね。それが学問を科学的に発展させる唯一の方法でしょう(^_-)-☆

【関連記事】

箸墓が「鶴は千年、亀は万年」の由来だった?(*^^)v

チョッとくどい話になって恐縮ですが、通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング