いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

2019-12-19 20:23:32 に公開した記事を一部修正して再掲します。最後までお付き合いください。

新・私の本棚 「魏略西戎伝」にみる魏の西域経営と范曄後漢書誤謬 1/4~4/4

2019/12/13 「古代史の散歩道 など」

興味深く拝見させていただきました。有難うございます。

しかし、頓首死罪は陳寿の言だったのですね。先生のものだと早とちりしたようで、失礼しました( ^)o(^ )

漢籍については無教養の素人ですので、とても独自で原典の解釈などおぼつきません。色々な先生の解釈を基に日々研鑽という気持ちです。しかし、全くの門外漢故、こうやって先達に教えて頂くとそれなりに、分かった気になるのでかえって怖ろしい感じがしますね(´・ω・`)

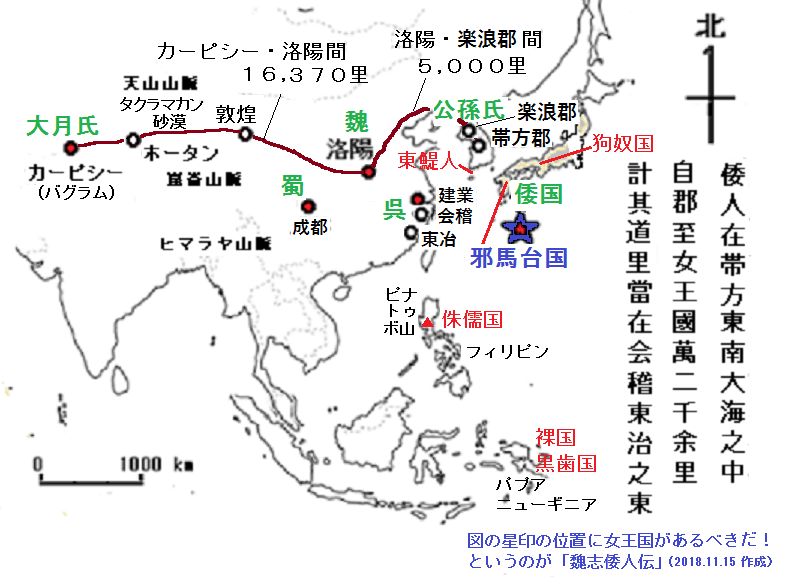

ひとつ気になるのですが、「三國志 卷三 魏書三 明帝紀第三」(太和三年229年)「癸卯の日(十二月二十四日)大月氏王の波調(クシャン朝ヴァースデーヴァ王)は使いを遣わし献上品を奉げる。以って波調を親魏大月氏王と為す。」とありますが、これは大将軍曹真の功績ですので翌年、大司馬という今でいう国防大臣でしょうか、軍事の最高責任者に出世しています。陳寿はこのような魏朝の一大事件での曹真の手柄をあたかも隠ぺいするかのようにサラッと述べています。

「魏略 西戎伝」を引用する裴松之が「魏志倭人伝」の注で大月氏国の朝貢記事を取り上げなかったことを以って「曹魏が、涼州の壁を打破して、蜀漢北伐を牽制するなど痴人の夢想だった。密使交換がせいぜいである。」(*存在しない曹魏西域記事)と断定される先生のご説は全く理解できません。魏朝にとって大月氏国に朝貢させて親魏大月氏王の金印を与える意味を考えると、そのような解釈はできません。

陳寿が西域伝を省いたのは明らかに司馬氏政権に阿った偏向だと断言できますよ。

「魏略 西戎伝」において大月氏国の朝貢を魏朝の史官の魚豢が記載しなかったとは到底考えられません。しかし原本は残ってませんので正確には分かりませんが、「魏略」が曹真の功績と分かる内容を明確に書いたので西晋の司馬氏政権では相手にしてもらえなかったのかもしれませんね。裴松之は「三国志」の注でしきりに「魏略」を引用していますし、陳寿が省いた西域伝を「魏略 西戎伝」で補うことにより陳寿の偏向を正したのだと考えられます。。

ともあれ、魚豢はそのような情報の資料を宮廷の書庫などで入手したのは事実でしょう。ですから、当方は魏の史官魚豢の「魏略」のすべてがデタラメで信頼できないと言っている訳ではなく(注1)、魚豢と同様に、陳寿も、行程記事は政治的な理由によるつじつま合わせの行程記録を基に編纂したというのは事実なのですから、正しくない部分はあっても、全文がデタラメなどとは絶対に言えないということです。それによって史官失格と弾劾した覚えもありません。むしろ史官の立場では書けない政権に不都合な真実に対して、歴史家のプライドからそのヒントを残したと主張しています。

范曄「後漢書」は、Wikiに依れば、「東観漢記」、東晋の袁宏の『後漢紀』をベースとして、さらに以下の多くの後漢史書

『後漢書』(呉の謝承)

『後漢書』(呉の薛瑩)

『後漢書』(西晋の華嶠、『漢後書』とも)

『続漢書』(西晋の司馬彪)

『後漢書』(東晋の謝沈)

『後漢書』(東晋の袁山松)

『後漢書』(著者不明)

『後漢南記』(晋の張瑩、『漢南紀』とも)

『漢紀』(東晋の張璠)

を参考にしています。

また、多数のスタッフを使って調査し、精密な考証を行い「後漢書」を編纂したと言われています。「その文体は、対句を用いて韻を合せた四六駢儷体という華麗なものであり、古来名文として名高い。」とあり、「後漢書」編纂後、中央官界に復帰して高官になったが、クーデターを計画して失敗し、445年に48歳で刑死しています。(孫栄健「決定版 邪馬台国の全解決」言視舎、2018,p.89 より)

ご指摘の范曄の西域伝の信ぴょう性についても、范曄がおとぎ話を勝手に創作するなど全く考えられません。そうおっしゃる先生も何故范曄がおとぎ話を創作しなければならなかったのかに言及されていないので、范曄の責任として弾劾するには説得力の点で欠けています。

范曄「後漢書」に唐の太子李賢が注を付け、高い評価を与えて正史としたと伝えられています。華嶠「後漢書」の構成や文章もそのまま流用したというような注もあるようですから、今の常識では剽窃ということですが、「『後漢書』は歴史評論家にある一定の高い評価を得ている。八家後漢書がいずれも散逸して、范曄の『後漢書』のみが残ったという事実が、范曄『後漢書』に対する評価を表しているともいえる。」とあります。(Wiki「後漢書」2019.12.19 より)

范曄に虚言癖かのようなレッテルを貼って「後漢書」全文を信頼できないと貶めることは、誰もできません。范曄を今の常識で弾劾するなど非常識なのです(;一_一)

陳寿の「女王国の海を渡る千余里、復(ま)た国有り、皆倭種なり。」を受けて、范曄は女王国の南に在るはずの狗奴国を「女王国より東、海を渡ること千余里、狗奴国に至る」と記述しています。(2020.1.8 紫字修正)

このことについて、孫栄健さんの評価を前よりも少し長めに引用させていただきます。

「范曄は、一体何を根拠に狗奴国は東方の海を渡った位置と解読したかのか。『魏志』だけではこの見解は得られないと思われるが。

しかし、范曄が『後漢書』を撰した頃(四四○年頃)は、王沈『魏書』魚豢『魏略』あるいは華嶠『後漢書』「官符」「露布」「秘書」「起居注」などの多数の魏・晋朝関係資料(七世紀の『隋書』「経籍志」に残る以上のもの)がまだ存在した時代だった。

先に、陳寿の「以北」と范曄の「極南」の驚くべき符合を認めたのであり、両者の表面的な矛盾が、実は「筆法」に対するに「筆法」を以ってする、という事実を知った。今や、范曄の解読に従うのが最善の道だ、とわたしは思う。」

「二十一世紀の私たちが、史書解読について五世紀の范擁より優れていると錯覚するのは、現代人の愚かな傲りだ。当時には当時の文化的世界があり、その体系があったからだ。」(孫栄健、同掲書、pp.194-195)。

孫栄健さんはその中で「晋書 倭人伝」の「至魏時、有三十国通好、戸有七万」という「魏志倭人伝」と異なる記述から邪馬台国は北部九州三十国の総称と理解し、女王国は奴国だと推理しました。『翰苑』所引『魏略』にも「水行陸行」の記述もないので帯方郡からの日数を記述したものと理解して、放射説も『漢書 大宛伝』貴山城の行程記事に見られるとのことなので倭人伝の魏使の真の目的地は伊都国とのことだとしました。更に、貞観二十年(646年)に完成した「晋書」は貞観の治と称される文化的・政治的に最も発展した唐の時代で、太宗が房玄齢らに命じて多数の史館スタッフの調査・考証によって編纂されており、その時代の史家の正しい読み方で上記の記述が得られた結果だとしました。つまりこれが先生のおっしゃる漢籍の定則ということなのでしょう。

しかし、孫栄健説は「魏志倭人伝」の「女王國東渡海千余里復有國皆倭種」を無視しており、范曄の記述にも反します(奴国からは東に渡海できない)。金印を賜った奴国が博多ではない極南の方の奴国だと范曄が明確に書いたのは「魏志の筆法」を受けた筆法であることは間違いないですが。

実は、范曄は金印の紐が奴(ナーガ)と呼ばれる蛇神であることに気付き、

極南の奴国の南に倭種の狗奴国が在るというのなら、

女王に従わない狗奴国は蛇神を奉じる極南奴国と同族であり(或いは同一か?)、

范曄の時代の倭王讃は邪馬台と同じ発音の邪靡堆(=ヤマトゥ、纏向遺跡)を都とすることから、

それは宇佐の女王国から東に瀬戸内海を千余里(約450キロ)渡ったところに在った狗奴国のことなのだと、

陳寿のヒントから正しく読み取ったということなのです。

何故そう断言できるかは、現代の私たちは、纏向の狗奴国ヤマトが考古学・民俗学等々の証拠から「古の倭の奴国」を引き継いだ日本建国の地だったと言えるからなのです(注2)。

陳寿も北部九州の倭国が金印を賜った旧奴国の末裔が建てた狗奴国と抗争していたことを史料などから理解していたから国名重出の微言、つまり文の違えを書くことによって歴史家として義を示したのです。「旧」と「狗」はどちらも呉音で同じ発音「ク」だったことも関係あったのでしょうかね?(^_-)-☆

『彼(范曄)は自分の書について、文には深い含蓄をもたせてあり「恐らく世の人は理解できまい「恐世人不能尽之(これをつくすあたわず)と』と、奇妙な言葉を残している。」(孫栄健、同掲書、p.89)

漢籍の定則では陳寿の筆法の理解は無理だという意味でした!

(注1)「バカバカしい二倍年暦説」を魏略でも言っているのではないかとの間違った認識でした。しかし、それは思い違いだと分かりました。神武天皇はいつ即位した?(;´Д`)で詳しく説明しましたが、「魏志倭人伝」裴松之注に「魏略ニ曰ク、其ノ俗正歳(太陰暦)四節ヲ知ラズ、但、春耕秋収ヲ計ツテ年紀ト為ス」とあります。正歳四節つまり、中国最初の夏王朝の正月から始まる四季のまつりのことを倭人は知らず、四季のある日本では人々の活動は春耕秋収がひとつのサイクルですから、それによって一年を定めているという話なのです。

それに対して、倭人は春と秋でそれぞれ一年と数える二倍年歴を使用しているというのは珍解釈 なのです。弥生時代の水田稲作は春に田植え、秋に収穫するわけで四季のある日本ですから一年を春と秋で二年と数えるなどあり得ません。もし二倍年歴が採られていたなら正史「日本書紀」でも、ある年は例えば正月から六月まで、その翌年は七月から十二月の記事しか見られないという現象が見られるはずですが、そうはなっていません。

ですから倭人が二倍年歴を採用しているなどと言う妄説は、初期の古代天皇の崩年を半分にして実在天皇と考えたい現代日本人が言い出した珍解釈なのですから、逆に、記紀で異常に長命な天皇は実在しない天皇だということが分かりますよ。(2021.5.23 青字追加)

(注2)古代史の謎を推理する(^_-)-☆

2020.1.21 210年頃築造の纏向石塚古墳を図に追加(石野博信「邪馬台国時代の王国群と纏向王宮」新泉社2019,p.47 より)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング2019-12-19 20:23:32 に公開した記事を一部修正して再掲します。最後までお付き合いください。

新・私の本棚 「魏略西戎伝」にみる魏の西域経営と范曄後漢書誤謬 1/4~4/4

2019/12/13 「古代史の散歩道 など」

興味深く拝見させていただきました。有難うございます。

しかし、頓首死罪は陳寿の言だったのですね。先生のものだと早とちりしたようで、失礼しました( ^)o(^ )

漢籍については無教養の素人ですので、とても独自で原典の解釈などおぼつきません。色々な先生の解釈を基に日々研鑽という気持ちです。しかし、全くの門外漢故、こうやって先達に教えて頂くとそれなりに、分かった気になるのでかえって怖ろしい感じがしますね(´・ω・`)

ひとつ気になるのですが、「三國志 卷三 魏書三 明帝紀第三」(太和三年229年)「癸卯の日(十二月二十四日)大月氏王の波調(クシャン朝ヴァースデーヴァ王)は使いを遣わし献上品を奉げる。以って波調を親魏大月氏王と為す。」とありますが、これは大将軍曹真の功績ですので翌年、大司馬という今でいう国防大臣でしょうか、軍事の最高責任者に出世しています。陳寿はこのような魏朝の一大事件での曹真の手柄をあたかも隠ぺいするかのようにサラッと述べています。

「魏略 西戎伝」を引用する裴松之が「魏志倭人伝」の注で大月氏国の朝貢記事を取り上げなかったことを以って「曹魏が、涼州の壁を打破して、蜀漢北伐を牽制するなど痴人の夢想だった。密使交換がせいぜいである。」(*存在しない曹魏西域記事)と断定される先生のご説は全く理解できません。魏朝にとって大月氏国に朝貢させて親魏大月氏王の金印を与える意味を考えると、そのような解釈はできません。

陳寿が西域伝を省いたのは明らかに司馬氏政権に阿った偏向だと断言できますよ。

「魏略 西戎伝」において大月氏国の朝貢を魏朝の史官の魚豢が記載しなかったとは到底考えられません。しかし原本は残ってませんので正確には分かりませんが、「魏略」が曹真の功績と分かる内容を明確に書いたので西晋の司馬氏政権では相手にしてもらえなかったのかもしれませんね。裴松之は「三国志」の注でしきりに「魏略」を引用していますし、陳寿が省いた西域伝を「魏略 西戎伝」で補うことにより陳寿の偏向を正したのだと考えられます。。

ともあれ、魚豢はそのような情報の資料を宮廷の書庫などで入手したのは事実でしょう。ですから、当方は魏の史官魚豢の「魏略」のすべてがデタラメで信頼できないと言っている訳ではなく(注1)、魚豢と同様に、陳寿も、行程記事は政治的な理由によるつじつま合わせの行程記録を基に編纂したというのは事実なのですから、正しくない部分はあっても、全文がデタラメなどとは絶対に言えないということです。それによって史官失格と弾劾した覚えもありません。むしろ史官の立場では書けない政権に不都合な真実に対して、歴史家のプライドからそのヒントを残したと主張しています。

范曄「後漢書」は、Wikiに依れば、「東観漢記」、東晋の袁宏の『後漢紀』をベースとして、さらに以下の多くの後漢史書

『後漢書』(呉の謝承)

『後漢書』(呉の薛瑩)

『後漢書』(西晋の華嶠、『漢後書』とも)

『続漢書』(西晋の司馬彪)

『後漢書』(東晋の謝沈)

『後漢書』(東晋の袁山松)

『後漢書』(著者不明)

『後漢南記』(晋の張瑩、『漢南紀』とも)

『漢紀』(東晋の張璠)

を参考にしています。

また、多数のスタッフを使って調査し、精密な考証を行い「後漢書」を編纂したと言われています。「その文体は、対句を用いて韻を合せた四六駢儷体という華麗なものであり、古来名文として名高い。」とあり、「後漢書」編纂後、中央官界に復帰して高官になったが、クーデターを計画して失敗し、445年に48歳で刑死しています。(孫栄健「決定版 邪馬台国の全解決」言視舎、2018,p.89 より)

ご指摘の范曄の西域伝の信ぴょう性についても、范曄がおとぎ話を勝手に創作するなど全く考えられません。そうおっしゃる先生も何故范曄がおとぎ話を創作しなければならなかったのかに言及されていないので、范曄の責任として弾劾するには説得力の点で欠けています。

范曄「後漢書」に唐の太子李賢が注を付け、高い評価を与えて正史としたと伝えられています。華嶠「後漢書」の構成や文章もそのまま流用したというような注もあるようですから、今の常識では剽窃ということですが、「『後漢書』は歴史評論家にある一定の高い評価を得ている。八家後漢書がいずれも散逸して、范曄の『後漢書』のみが残ったという事実が、范曄『後漢書』に対する評価を表しているともいえる。」とあります。(Wiki「後漢書」2019.12.19 より)

范曄に虚言癖かのようなレッテルを貼って「後漢書」全文を信頼できないと貶めることは、誰もできません。范曄を今の常識で弾劾するなど非常識なのです(;一_一)

陳寿の「女王国の海を渡る千余里、復(ま)た国有り、皆倭種なり。」を受けて、范曄は女王国の南に在るはずの狗奴国を「女王国より東、海を渡ること千余里、狗奴国に至る」と記述しています。(2020.1.8 紫字修正)

このことについて、孫栄健さんの評価を前よりも少し長めに引用させていただきます。

「范曄は、一体何を根拠に狗奴国は東方の海を渡った位置と解読したかのか。『魏志』だけではこの見解は得られないと思われるが。

しかし、范曄が『後漢書』を撰した頃(四四○年頃)は、王沈『魏書』魚豢『魏略』あるいは華嶠『後漢書』「官符」「露布」「秘書」「起居注」などの多数の魏・晋朝関係資料(七世紀の『隋書』「経籍志」に残る以上のもの)がまだ存在した時代だった。

先に、陳寿の「以北」と范曄の「極南」の驚くべき符合を認めたのであり、両者の表面的な矛盾が、実は「筆法」に対するに「筆法」を以ってする、という事実を知った。今や、范曄の解読に従うのが最善の道だ、とわたしは思う。」

「二十一世紀の私たちが、史書解読について五世紀の范擁より優れていると錯覚するのは、現代人の愚かな傲りだ。当時には当時の文化的世界があり、その体系があったからだ。」(孫栄健、同掲書、pp.194-195)。

孫栄健さんはその中で「晋書 倭人伝」の「至魏時、有三十国通好、戸有七万」という「魏志倭人伝」と異なる記述から邪馬台国は北部九州三十国の総称と理解し、女王国は奴国だと推理しました。『翰苑』所引『魏略』にも「水行陸行」の記述もないので帯方郡からの日数を記述したものと理解して、放射説も『漢書 大宛伝』貴山城の行程記事に見られるとのことなので倭人伝の魏使の真の目的地は伊都国とのことだとしました。更に、貞観二十年(646年)に完成した「晋書」は貞観の治と称される文化的・政治的に最も発展した唐の時代で、太宗が房玄齢らに命じて多数の史館スタッフの調査・考証によって編纂されており、その時代の史家の正しい読み方で上記の記述が得られた結果だとしました。つまりこれが先生のおっしゃる漢籍の定則ということなのでしょう。

しかし、孫栄健説は「魏志倭人伝」の「女王國東渡海千余里復有國皆倭種」を無視しており、范曄の記述にも反します(奴国からは東に渡海できない)。金印を賜った奴国が博多ではない極南の方の奴国だと范曄が明確に書いたのは「魏志の筆法」を受けた筆法であることは間違いないですが。

実は、范曄は金印の紐が奴(ナーガ)と呼ばれる蛇神であることに気付き、

極南の奴国の南に倭種の狗奴国が在るというのなら、

女王に従わない狗奴国は蛇神を奉じる極南奴国と同族であり(或いは同一か?)、

范曄の時代の倭王讃は邪馬台と同じ発音の邪靡堆(=ヤマトゥ、纏向遺跡)を都とすることから、

それは宇佐の女王国から東に瀬戸内海を千余里(約450キロ)渡ったところに在った狗奴国のことなのだと、

陳寿のヒントから正しく読み取ったということなのです。

何故そう断言できるかは、現代の私たちは、纏向の狗奴国ヤマトが考古学・民俗学等々の証拠から「古の倭の奴国」を引き継いだ日本建国の地だったと言えるからなのです(注2)。

陳寿も北部九州の倭国が金印を賜った旧奴国の末裔が建てた狗奴国と抗争していたことを史料などから理解していたから国名重出の微言、つまり文の違えを書くことによって歴史家として義を示したのです。「旧」と「狗」はどちらも呉音で同じ発音「ク」だったことも関係あったのでしょうかね?(^_-)-☆

『彼(范曄)は自分の書について、文には深い含蓄をもたせてあり「恐らく世の人は理解できまい「恐世人不能尽之(これをつくすあたわず)と』と、奇妙な言葉を残している。」(孫栄健、同掲書、p.89)

漢籍の定則では陳寿の筆法の理解は無理だという意味でした!

(注1)「バカバカしい二倍年暦説」を魏略でも言っているのではないかとの間違った認識でした。しかし、それは思い違いだと分かりました。神武天皇はいつ即位した?(;´Д`)で詳しく説明しましたが、「魏志倭人伝」裴松之注に「魏略ニ曰ク、其ノ俗正歳(太陰暦)四節ヲ知ラズ、但、春耕秋収ヲ計ツテ年紀ト為ス」とあります。正歳四節つまり、中国最初の夏王朝の正月から始まる四季のまつりのことを倭人は知らず、四季のある日本では人々の活動は春耕秋収がひとつのサイクルですから、それによって一年を定めているという話なのです。

それに対して、倭人は春と秋でそれぞれ一年と数える二倍年歴を使用しているというのは珍解釈 なのです。弥生時代の水田稲作は春に田植え、秋に収穫するわけで四季のある日本ですから一年を春と秋で二年と数えるなどあり得ません。もし二倍年歴が採られていたなら正史「日本書紀」でも、ある年は例えば正月から六月まで、その翌年は七月から十二月の記事しか見られないという現象が見られるはずですが、そうはなっていません。

ですから倭人が二倍年歴を採用しているなどと言う妄説は、初期の古代天皇の崩年を半分にして実在天皇と考えたい現代日本人が言い出した珍解釈なのですから、逆に、記紀で異常に長命な天皇は実在しない天皇だということが分かりますよ。(2021.5.23 青字追加)

(注2)古代史の謎を推理する(^_-)-☆

2020.1.21 210年頃築造の纏向石塚古墳を図に追加(石野博信「邪馬台国時代の王国群と纏向王宮」新泉社2019,p.47 より)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング