いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

今まで記紀に書かれた日本神話は日本民族のアイデンティティという受け止め方をされてきましたが、神話の正体はすでに述べたとおり、藤原不比等による歴史隠ぺいと改ざんの結果だったということが分かってきました。今まで日本の歴史だと教わって信じていた方にとっては衝撃的で、とても受け入れがたいものだとは思いますが、これが事実なのです。

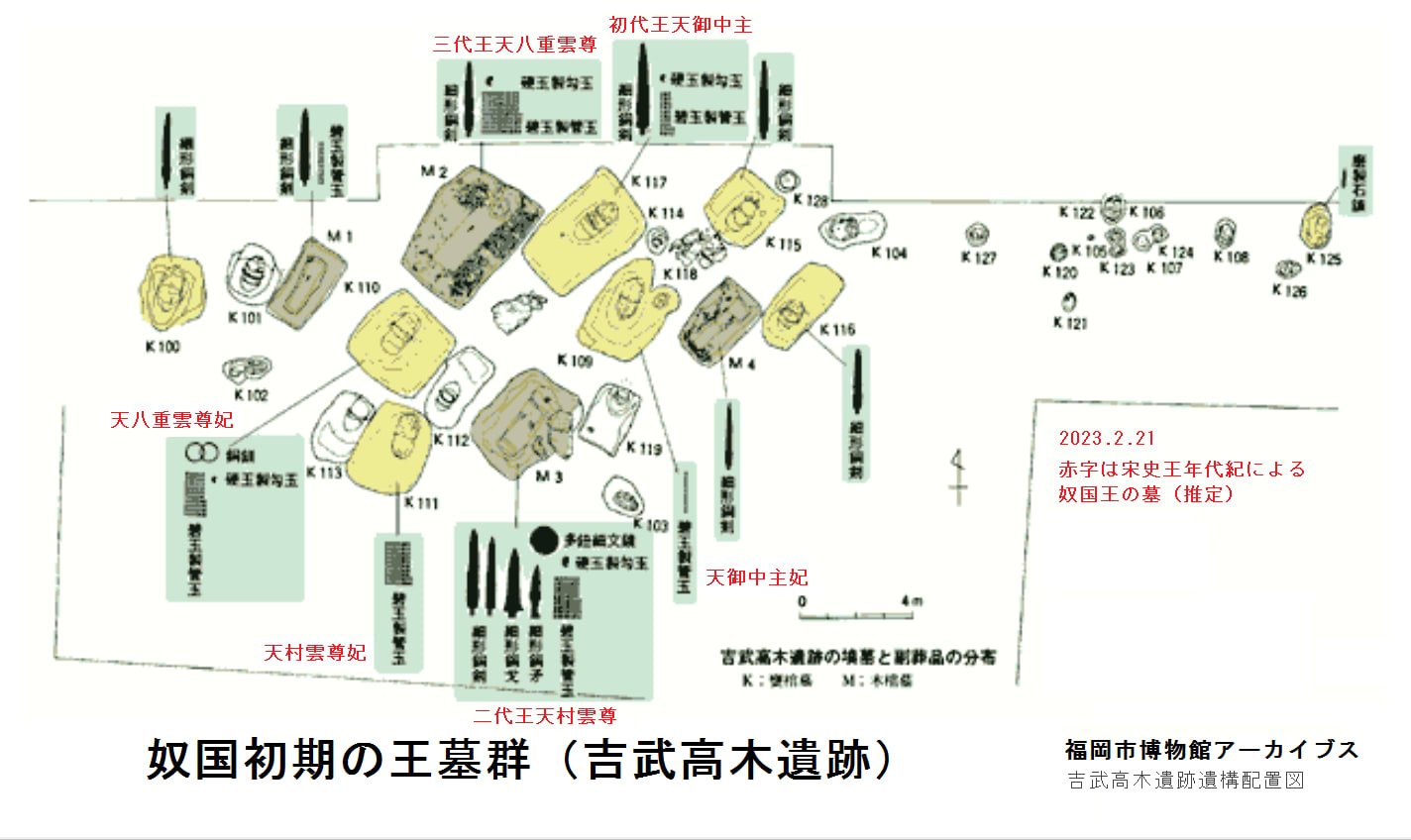

前回述べましたが、「古事記」が「日本書紀」よりも先に完成したというのも間違いです。元になる神話の伝承は存在したと思われますが、すでに考古学や民俗学などの成果から、日本は古(いにしえ)の倭の奴国だったことが判明しましたので、記紀は古代の人々の考え方を伝える第一級の資料である古典文学と捉えるのが正しい解釈だと思います。その中に真相のヒントが隠されているのも事実です。どういう意図で隠されたかを推理すると真相が見えてきます。

日本建国前夜の二世紀から三世紀末の初代天皇の即位を経て、その後の激動の東アジア情勢の影響から日本も長い政治混乱・政争が続き、天武天皇が、672年の壬申の乱を勝利して、ようやく安定期に入ります。天皇は唐の統治制度を参照しながら、王土王民思想に基づく国家造りを目指します。681年、皇子・諸臣に対して、律令制定を命ずる詔を発令しました。官僚体制と律令体制を整備し、外交面でも対等の政策を目指すために修史事業の取り組みが行われました。大王(おおきみ)という称号を天皇とするのもこの頃に、中国・半島との外交を意識して作られたようです(注1)。

しかし、それらが完成する前に崩御されましたので(686年)、藤原不比等が皇后鵜野讃良(うののさらら、持統天皇、天智天皇の皇女)と組んで宮廷の実権を握り、701年に「大宝律令(たいほうりつりょう)が制定され、702年遣唐使を派遣して国号を「倭」から「日本」に改めました(注2)。

天武天皇崩御後に不比等が主導して「日本書紀」編纂事業を引き継ぎ、ようやく720年に完成させます。不比等はそれを見て安心し、その年に62歳で亡くなりました。

不比等の「日本書紀」編纂は、現代日本人はほとんど騙されていますが、藤原氏の権力を続けるためのものでした。日本建国の真相を隠ぺいして、中臣氏から分かれた藤原氏の遠祖の功績を捏造するためです。冷静に日本書紀を読めば、天皇家さえ貶める内容を含むような正史が天皇家の真の歴史であるはずないと気付くはずですね。

最も重要な日本建国が、出雲のオオクニヌシの国譲り神話で隠されてしまいました。高天原の神の命令により、国譲りを成功させた二神をタケミカズチとフツヌシとしていますが、史実は一度滅んだ奴国を復興させて、ヤマト王権の基礎を築いたニギハヤヒ大王の子孫たち尾張氏と物部氏だと分かりました。ですから、それを隠し、自らの祖先の功績にしてしまいました。俗にいうパクりです。また、父鎌足が中大兄と組んで行った大王家に対する悪行の正当化も含まれます(注4)。

そして、歴史改ざんの痕跡を消すために、建国時代に活躍した氏族が祀る神社や祭神名や神社伝承まで強権で変えさせたことも判明しています(注5)。

現在まで日本の古代史が謎なのは藤原不比等の呪いなのです。

これによる弊害も見えてきました。女神アマテラスを皇祖神とすると女系天皇を容認することになります。すべての日本国民が古代史の真相を受け入れないと、日本は易姓革命で完全崩壊に向かいます。ちなみに、日本を対米戦争に追い込んで敗戦させたのも藤原不比等の血を引く近衛文麿の「藤原の夢」を追い求めた結果であったことが林千勝さんの近現代史研究で判明しています(注6)。日本国民は不比等の呪いを封じるために古代史の真相を理解することがとても重要だと思います。

(注1)日本神話の正体は?(その1)(その2)(その3)をご参照ください。

(注2)なぜ、ヤマトの大王を天皇としたのか?( ^)o(^ )

(注3)「日本国」へ、八百年も掛かったのか?(;´Д`)

(注4)藤原不比等は中臣(藤原)鎌足の子ですが、鎌足は中大兄(欽明・敏達天皇の嫡孫)と組んで大王家(大国主武内宿禰を祖とする蘇我系)を暗殺した事件が乙巳(いっし)の変と言われるもので、日本書紀に書れています。しかし、最近の研究では大王家(後の天皇家)を蔑ろにする蘇我入鹿を大極殿で暗殺したという話はでっち上げと分かってきました。入鹿は架空の人物であり、入鹿暗殺後に死んだ入鹿の父蝦夷が本当は大王だったという説が有力だと思います(用明天皇の分身が蘇我馬子、蝦夷が聖徳太子)。つまり、中大兄(天智天皇)と鎌足は大王家を殺した悪人ということになります。しかし、中大兄の祖父と思われる敏達天皇は用明天皇(蘇我馬子)に殺されたと思われます。この時代は大王位争奪が繰り返された時代です。恐らく蘇我系と思われる大海人皇子(天武天皇)が中大兄の子大友皇子を殺して、争乱の時代が決着しました。このような大きな対立は、通説では仏教導入に関するものという見方でしたが、緊迫した東アジアの情勢の影響で、新羅寄りの蘇我系豪族と百済寄りの物部系豪族の権力争いと見る方が正しいようです。どちらも当初から仏教を容認していたと思われるからです。これらの内容は今のところ単なる異説ですが、これから真相が判明すると思います。

(注5)日食が原因で殺された卑弥呼の事件を示唆する神社名を不比等の命令で変えさせたことを示す歌が残されていました。

【大発見か?】卑弥呼が日觸神社で祀られていた(^_-)-☆

卑弥呼は何故隠された?(´・ω・`)

(注6)林千勝「近衛文麿」ワック 2017

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング今まで記紀に書かれた日本神話は日本民族のアイデンティティという受け止め方をされてきましたが、神話の正体はすでに述べたとおり、藤原不比等による歴史隠ぺいと改ざんの結果だったということが分かってきました。今まで日本の歴史だと教わって信じていた方にとっては衝撃的で、とても受け入れがたいものだとは思いますが、これが事実なのです。

前回述べましたが、「古事記」が「日本書紀」よりも先に完成したというのも間違いです。元になる神話の伝承は存在したと思われますが、すでに考古学や民俗学などの成果から、日本は古(いにしえ)の倭の奴国だったことが判明しましたので、記紀は古代の人々の考え方を伝える第一級の資料である古典文学と捉えるのが正しい解釈だと思います。その中に真相のヒントが隠されているのも事実です。どういう意図で隠されたかを推理すると真相が見えてきます。

日本建国前夜の二世紀から三世紀末の初代天皇の即位を経て、その後の激動の東アジア情勢の影響から日本も長い政治混乱・政争が続き、天武天皇が、672年の壬申の乱を勝利して、ようやく安定期に入ります。天皇は唐の統治制度を参照しながら、王土王民思想に基づく国家造りを目指します。681年、皇子・諸臣に対して、律令制定を命ずる詔を発令しました。官僚体制と律令体制を整備し、外交面でも対等の政策を目指すために修史事業の取り組みが行われました。大王(おおきみ)という称号を天皇とするのもこの頃に、中国・半島との外交を意識して作られたようです(注1)。

しかし、それらが完成する前に崩御されましたので(686年)、藤原不比等が皇后鵜野讃良(うののさらら、持統天皇、天智天皇の皇女)と組んで宮廷の実権を握り、701年に「大宝律令(たいほうりつりょう)が制定され、702年遣唐使を派遣して国号を「倭」から「日本」に改めました(注2)。

天武天皇崩御後に不比等が主導して「日本書紀」編纂事業を引き継ぎ、ようやく720年に完成させます。不比等はそれを見て安心し、その年に62歳で亡くなりました。

不比等の「日本書紀」編纂は、現代日本人はほとんど騙されていますが、藤原氏の権力を続けるためのものでした。日本建国の真相を隠ぺいして、中臣氏から分かれた藤原氏の遠祖の功績を捏造するためです。冷静に日本書紀を読めば、天皇家さえ貶める内容を含むような正史が天皇家の真の歴史であるはずないと気付くはずですね。

最も重要な日本建国が、出雲のオオクニヌシの国譲り神話で隠されてしまいました。高天原の神の命令により、国譲りを成功させた二神をタケミカズチとフツヌシとしていますが、史実は一度滅んだ奴国を復興させて、ヤマト王権の基礎を築いたニギハヤヒ大王の子孫たち尾張氏と物部氏だと分かりました。ですから、それを隠し、自らの祖先の功績にしてしまいました。俗にいうパクりです。また、父鎌足が中大兄と組んで行った大王家に対する悪行の正当化も含まれます(注4)。

そして、歴史改ざんの痕跡を消すために、建国時代に活躍した氏族が祀る神社や祭神名や神社伝承まで強権で変えさせたことも判明しています(注5)。

現在まで日本の古代史が謎なのは藤原不比等の呪いなのです。

これによる弊害も見えてきました。女神アマテラスを皇祖神とすると女系天皇を容認することになります。すべての日本国民が古代史の真相を受け入れないと、日本は易姓革命で完全崩壊に向かいます。ちなみに、日本を対米戦争に追い込んで敗戦させたのも藤原不比等の血を引く近衛文麿の「藤原の夢」を追い求めた結果であったことが林千勝さんの近現代史研究で判明しています(注6)。日本国民は不比等の呪いを封じるために古代史の真相を理解することがとても重要だと思います。

(注1)日本神話の正体は?(その1)(その2)(その3)をご参照ください。

(注2)なぜ、ヤマトの大王を天皇としたのか?( ^)o(^ )

(注3)「日本国」へ、八百年も掛かったのか?(;´Д`)

(注4)藤原不比等は中臣(藤原)鎌足の子ですが、鎌足は中大兄(欽明・敏達天皇の嫡孫)と組んで大王家(大国主武内宿禰を祖とする蘇我系)を暗殺した事件が乙巳(いっし)の変と言われるもので、日本書紀に書れています。しかし、最近の研究では大王家(後の天皇家)を蔑ろにする蘇我入鹿を大極殿で暗殺したという話はでっち上げと分かってきました。入鹿は架空の人物であり、入鹿暗殺後に死んだ入鹿の父蝦夷が本当は大王だったという説が有力だと思います(用明天皇の分身が蘇我馬子、蝦夷が聖徳太子)。つまり、中大兄(天智天皇)と鎌足は大王家を殺した悪人ということになります。しかし、中大兄の祖父と思われる敏達天皇は用明天皇(蘇我馬子)に殺されたと思われます。この時代は大王位争奪が繰り返された時代です。恐らく蘇我系と思われる大海人皇子(天武天皇)が中大兄の子大友皇子を殺して、争乱の時代が決着しました。このような大きな対立は、通説では仏教導入に関するものという見方でしたが、緊迫した東アジアの情勢の影響で、新羅寄りの蘇我系豪族と百済寄りの物部系豪族の権力争いと見る方が正しいようです。どちらも当初から仏教を容認していたと思われるからです。これらの内容は今のところ単なる異説ですが、これから真相が判明すると思います。

(注5)日食が原因で殺された卑弥呼の事件を示唆する神社名を不比等の命令で変えさせたことを示す歌が残されていました。

【大発見か?】卑弥呼が日觸神社で祀られていた(^_-)-☆

卑弥呼は何故隠された?(´・ω・`)

(注6)林千勝「近衛文麿」ワック 2017

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング