いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

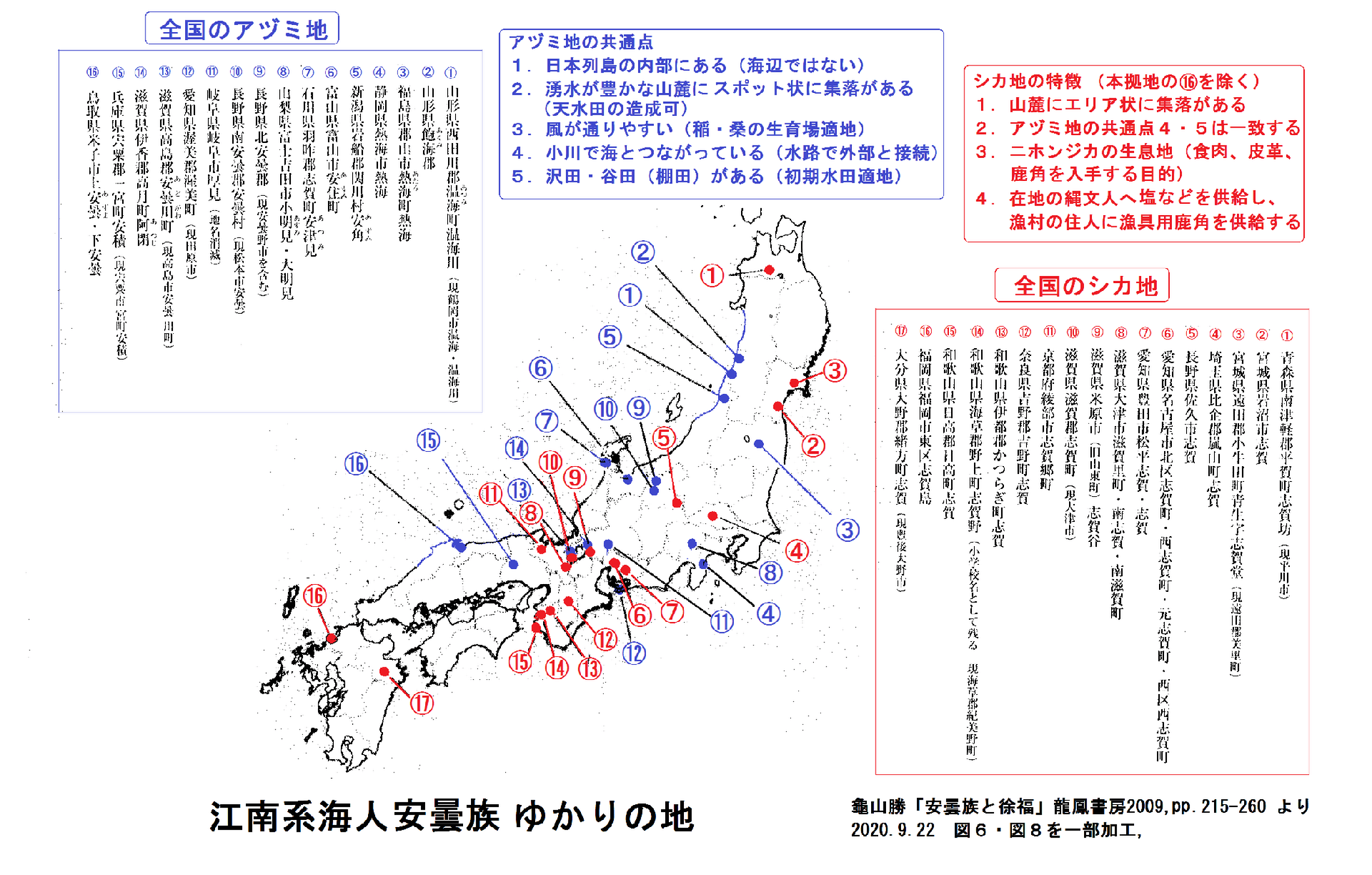

前回の続きですが、スサノヲ(素戔嗚尊)の弟ニギハヤヒ(饒速日尊)と王子イタケル(五十猛)はムナカタ族に助けられ、師升らのクーデターを逃れました。

「日本書紀(神代上一書第四)」によると、スサノヲが追放されて「その子である五十猛神を率いて、新羅の国に降りられ、曽尸茂梨(ソウル)にお出でになった。そこで素戔嗚尊は、「この地には私は居たくないのだ」と不服の言葉を言われて、土で舟を造り、それに乗って東の方に渡って、出雲の国の簸(ひ)の川の上流にある、鳥上の山に着いた。」とあり(日本書紀・日本語訳「巻第一:神代・上」より)、そこでヤマタノオロチの話につながります。

「古事記」にも、「出雲国の肥の河(簸の川=現在の島根県東部を流れる斐伊川)の川上、名を鳥髪(島根県仁多郡の鳥上村、現在は奥出雲町の一部)という地に降りました」とありますが(【古事記】(原文・読み下し文・現代語訳)上巻・本文 その弐より)、スサノヲらがソウルに行く話が消えていますので、「日本書紀」のそれは作り話でしょう。そしてスサノヲのオロチ退治は、出雲神楽(島根県出雲市)だけでなく石見神楽(島根県浜田市)や庄内神楽(大分県由布市)の人気の演題として現在までの残っていますし、「出雲の国風土記」にはありませんので、天皇家の三種の神器のひとつ天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)の長い由緒を述べるために作られたフィクションではないかと思います。スサノヲはすでに師升に殺されたはずですから(;´Д`)

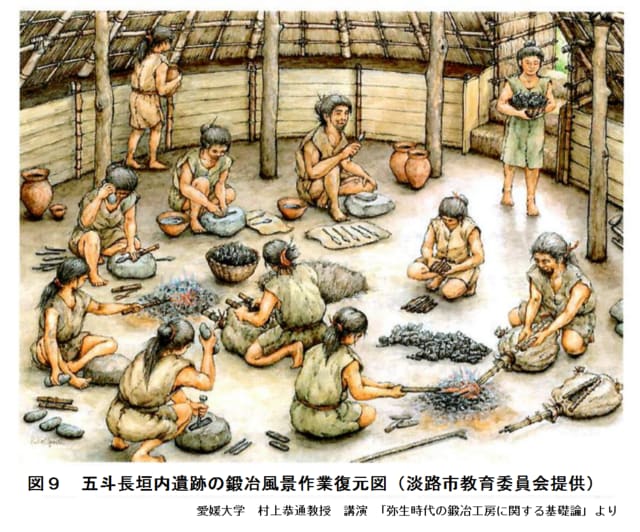

イタケル王子はムナカタ族に育てられて山陰から丹後半島までを支配する出雲・丹波王となったようです。イタケル直系の子孫が代々久々遅彦(狗古智卑狗)を襲名し、半島南部の鉄素材を入手して、丹後半島などで鍛冶工房を整備して鉄器を製造したと考えています。「日本書紀」では、「はじめ五十猛神が天降られるときに、たくさんの樹の種をもって下られた。しかし、韓地には植えないで、すべて持ち帰って筑紫からはじめて、大八洲の国の中に播きふやして、全部青山にしてしまわれた。このため五十猛命を名づけて、有功(いさおし)の神と称する。紀伊国にお出でになる大神はこの神である。」と言うことで、「木の神」とされています(日本書紀・日本語訳「巻第一:神代・上」より)。鍛冶炉の燃料となる大量の木材を確保するために植林も行ったということでしょう。

久々遅彦は兵庫県豊岡市の久々比神社で祀られており、イタケルと同様に木霊とされ上棟式の祭神とされています(注1)。その地に日撫(ひなど)という変わった名前の地区があります。また、米原市にも日撫(ひなで)神社があり、ご祭神は少彦名命、息長宿禰王、応神天皇という変わった取り合わせです。少彦名命は大国主と国造りした神で、息長宿禰王は神功皇后の父です。神功皇后は大国主久々遅彦が女王にした台与をモデルとして創作された人物です。応神天皇の母ですが、父親は仲哀天皇ではなく武内宿禰=住吉大神であり大国主です(ヤマトタケルの正体は誰?)。仲哀天皇はヤマト勢の有力者の尾張王をモデルとする架空の天皇です。先述のとおり、スサノヲの子イタケルの子孫が代々久々遅彦を襲名して、最後の久々遅彦(スサノヲの五・六世孫)がヤマトに国譲りした大国主です。大国主は卑弥呼の死後、尾張王との内戦に勝利し、十三歳の台与を女王に立てて魏を後ろ盾にすることにより倭国を支配した人物です。また後で述べますが、三世紀末に大国主久々遅彦と台与の倭国は狗奴国ヤマトに滅ぼされます。ヤマト政権は大国主と台与の祟りを最も畏れることが分かります。大国主・台与と最初の女王卑弥呼は「日本書紀」を完成させた藤原不比等が権力を維持するために一番隠したい日本建国の史実の主役なのです。

一方、ニギハヤヒが出雲から吉備に入る途中に日本ピラミッドのひとつ葦嶽山(広島県庄原市本村町)で祭祀を行った形跡があります。山頂にストーンサークル(複葉内宮式磐境)を築き、さらにその横の鬼叫山に多数の巨石を運び、祭壇を造ってスサノヲの追悼を行い、師升ら裏切り者への復讐を誓ったのだと推理しました(日本ピラミッドの謎?)。実は庄原市本村町に「蘇羅比古神社」がありました。祭神は天津日高日子穗穗手見命と神倭伊波禮毘古命の二柱で、ホオリノミコト(山幸彦)と孫の神武天皇ですから、「日本書紀」の日向三代の神話に合わせていますが、庄原市との関係は皆目わかりません。また配神は余り聞きなれない神も含め十三柱も祀っていますが、ほとんど「日本書紀」の神々のオールスター揃い踏みという感じで、如何にも怪しげです(注2)。

ところが、ご存知のとおり「そら見つ」が「やまと」にかかる枕詞ですのでソラヒコという神社名から直ぐにニギハヤヒが思い浮かびます。つまり、神武よりも先に天磐船に乗って天孫降臨したニギハヤヒが山上からヤマトの景色を見て、「虚空(そら)にみつ日本(やまと)国)」と感嘆した故事が日本の国号の起源と知られています(Wiki「ニギハヤヒ」より)。日本建国の史実を誤魔化すのが「日本書紀」の真の編纂目的と分かっていますので、藤原氏の命令で祭神や配神を変えられた蘇羅比古神社の本当の祭神はニギハヤヒだと直ぐに分かります。配神の中でも目を引くのが大倭根子日子賦斗邇命(おおやまとねこひこふとにのみこと)で第七代孝霊天皇のことです。温羅を退治して吉備津彦と云う名前を貰ったイサセリヒコの父ですので、祭神名を強権で変更した藤原氏に反発したニギハヤヒゆかりの人がヒントを残したのかも知れません(卑弥呼は日食で殺されたムナカタの姫巫女だろうで述べましたが、建国の史実を示唆する神社名を不比等によって変更させられたとみています)。

ニギハヤヒは、イタケルらの援助で鉄製武器を手に入れて、吉備を平定し、奴国大王に即位し(第十九代天照大神尊)、ヤマト政権の基礎を築いたと推理しています。「先代旧事本紀」に登場する物部氏の祖天照国照彦天火明櫛玉饒速日命のことです。倉敷市の足守川や岡山市の旭川下流域の弥生後期の集落から鉄鏃などが大量に出土しています(川越哲志「弥生時代鉄器総攬」電子印刷2000,pp.91-97)。吉備の児島辺りは早くから製塩が行われており、瀬戸内海航路で九州と近畿を結ぶ中間に位置し、潮待ちのために人々が集まる場所ですので、奴国を再興するために在地の豪族から支配権を手に入れました。その話が桃太郎の鬼退治の元ネタと言われる吉備津彦の話になりました(【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?)。

後期後葉(二世紀初頭)に起こった奴国のクーデター以後、従来の対外交易に使われていた伊都国・壱岐・対馬から楽浪郡への対外交易ルートを師升王が抑えてしまったので、久々遅彦は不弥国(うみこく、宗像市から新宮町の沿岸部)から沖ノ島経由で半島南部の鉄素材を入手し、鉄製品の農耕具・漁具や鉄製武器を製造しました。九州以東の列島各地の首長は、鉄製品を入手するために出雲・丹波王久々遅彦との血縁などのコネが必要となりました。これによって各地の部族内での首長の権力も拡大し、首長の資質の父子相伝が行われ、血統による支配構造が確立されたものと考えられます。

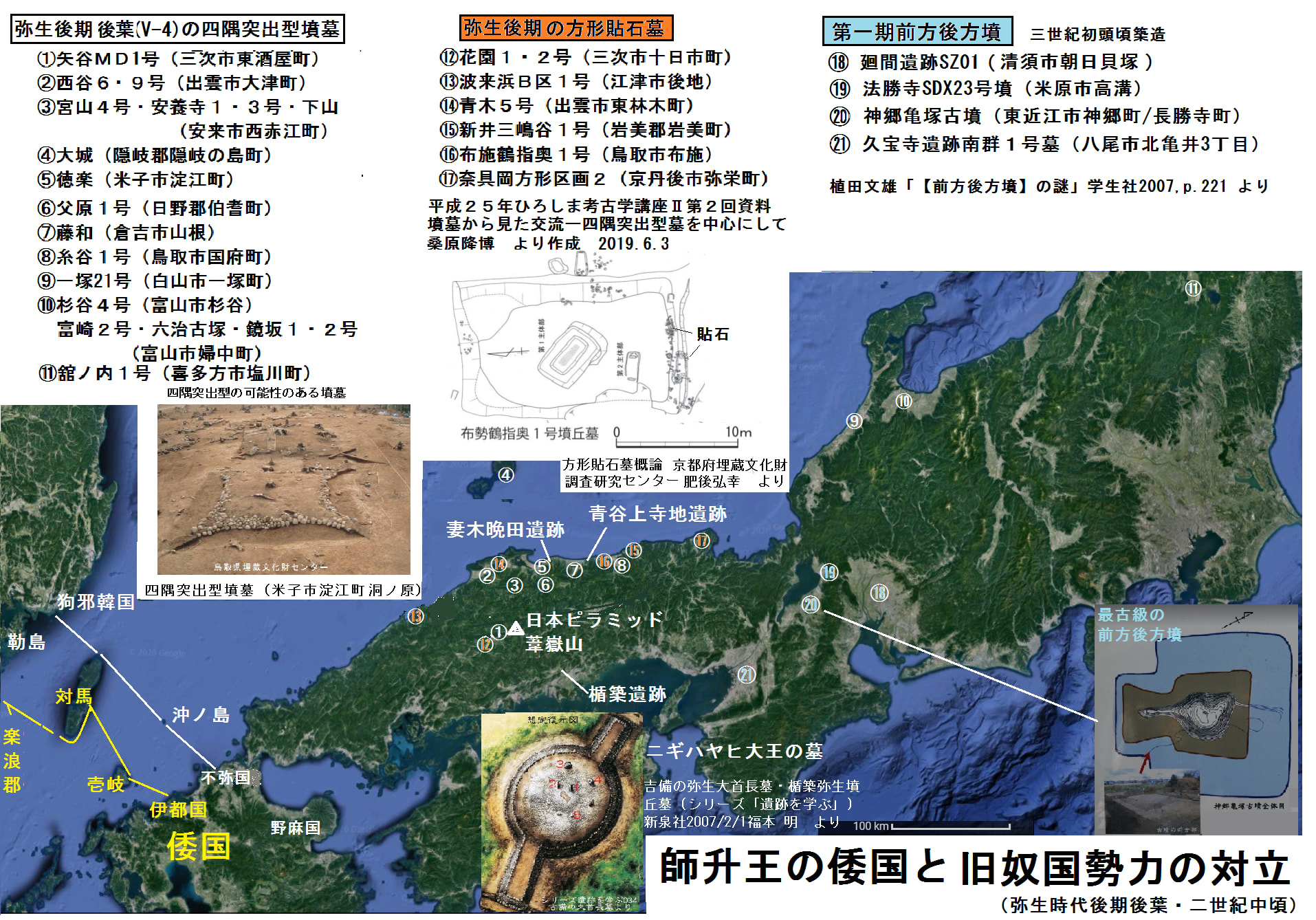

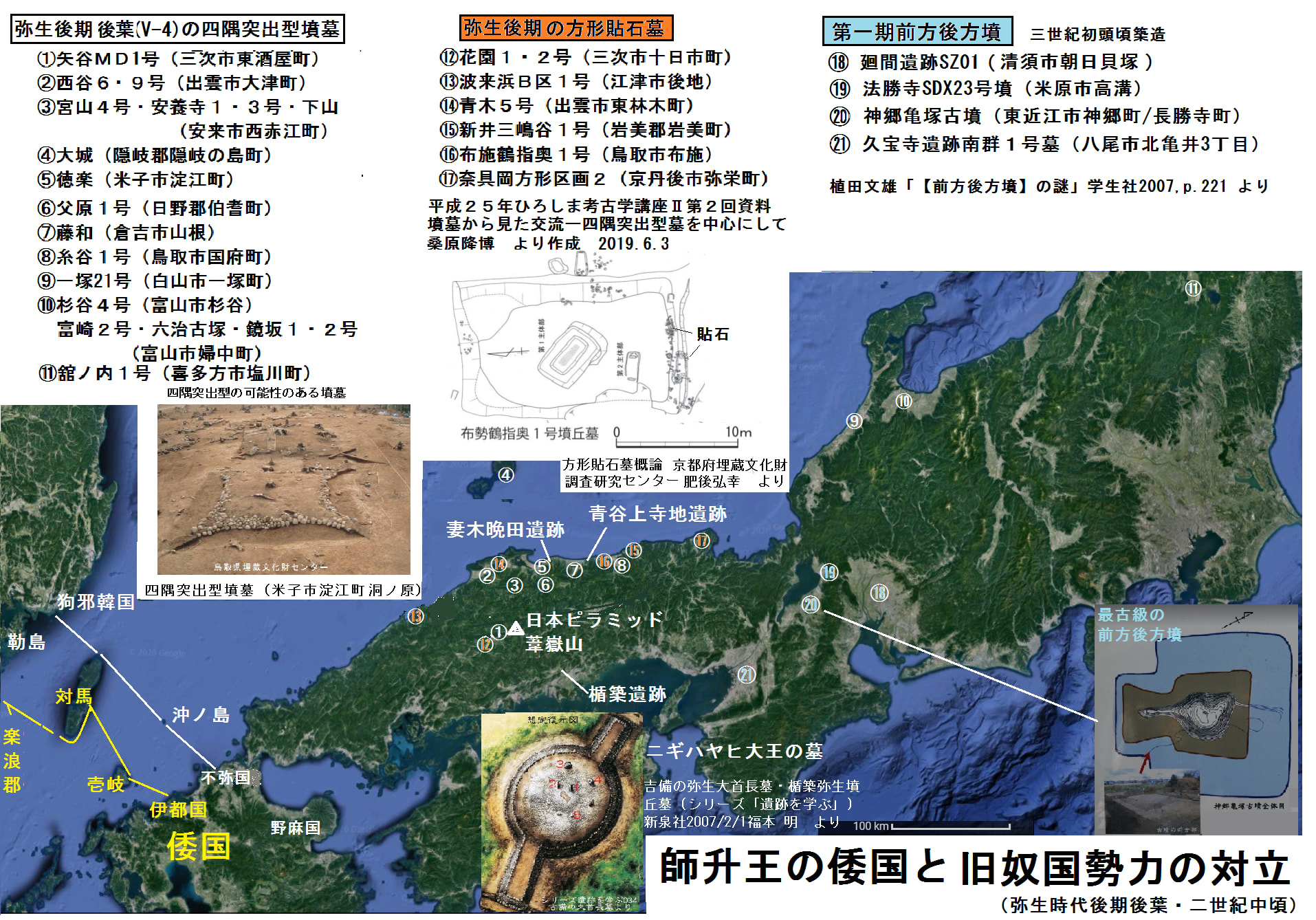

それにより部族内の祭祀も首長の祖霊が特別な地位を持つようになり、首長霊祭祀が部族の中心的な儀礼となります。首長の権力の大きさを誇示するために大型の墳墓が全国的に出現するようになり、古墳時代を迎えたのだと考えられます。最初に日本海沿岸に発生した大型四隅突出型墳墓や丹後地方などの方形貼石墓がその後の古墳の原形となりました。三世紀初頭に大型方墳に祭祀用と思われる張り出し部を取り付けた前方後方墳が近江から東海、そして河内平野に造成されるようになり、近畿地方、関東地方へも普及するようになりました。祭祀儀礼を同じくすることにより、首長の系列化が進んだと思われます。

時代を元に戻して、弥生後期後葉の出雲地方に見られる大型四隅突出墓「西谷3号墳丘墓の埋葬施設が楯築墳丘墓のそれと同じような構造の木槨墓であり、埋葬後の儀礼に用いた土器の中に吉備の特殊器台・特殊壺や山陰東部や北陸南部からの器台・高杯などが大量に混入していた」とwiki「四隅突出墓」にあり、吉備などとの繋がりを示しています。山陰東部と北陸や内陸部の福島辺りまでがムナカタ海人族を率いるスサノヲ大王を祖とする久々遅彦の支配域と考えられます。

後期後葉の同じ時期の吉備では直径約43メートル、高さ4、5メートルの円墳に方形通路のような突出部を双方に取り付けた全長72メートルの楯築王墓が造られています。木棺の底に厚く朱が敷かれ、鉄剣と大量のガラス小玉、土製の勾玉などの副葬品や円筒型特殊器台などで飾られ、墳丘頂部には5個の巨石が立っており、墳丘斜面には円礫帯がめぐらせてあります。吉備で勢力を蓄えてヤマト王権の基礎を作ったニギハヤヒ大王の墳墓だと考えられます。

墳丘に建てられた楯築神社の御神体の弧帯文様が彫られた亀石が中国神話の天皇伏羲と同じ人面蛇体なのです。纏向遺跡で出土する弧文円板や円筒型特殊器台と葬送儀礼が共通しますから、ヤマト王権のシンボルである前方後円墳の起源が楯築王墓と考えられます(【検証2】前方後円墳のルーツ?)。

(注1)Wiki「上棟式」によれば、「祭神は屋船久久遅命(やふねくくのちのみこと)、屋船豊宇気姫命(やふねとようけひめのみこと)、手置帆負命(たおきほおいのみこと)、彦狭知命(ひこさしりのみこと)および当地の産土神である。」とあります。屋船豊宇気姫命は豊受大神であり、女王台与のことです。手置帆負命は「古代の建築技術者、また笠・矛の製作専門技術者。」、彦狭知命も「古代の建築技術者、また盾の製作専門技術者。」ですから、専門技術者集団を率いる大国主久久遅彦を指すとも考えられます。「屋船」は宮殿を意味する古語です。上棟式は、大国主と台与が宇佐市安心院町佐田で国造りに先立ち宮殿を造る時に神へ成功を祈願した故事に由来するものでしょう(大国主の豊葦原の瑞穂の国はここだった?)。

(注2)蘇羅比古神社(そらひこじんじゃ)の御祭神は、天津日高日子穗穗手見命と神倭伊波禮毘古命。品陀和気尊・倭健命・大倭根子日子賦斗邇命・志那都比古神・志那都比賣神・宇迦之御魂神・大山祇神・手力男神・須佐之男神・奧津比古神・奧津比女神・大国主神・陣具大神を配祀する。(神社と古事記 より)

奧津比古神は山神社の祭神ですから、大山祇神のこと。大山祇も大山咋も正体は大国主でしたでみたとおり、奧津比古神は大国主の分身です。ですからペアの奧津比女神は、稲荷神社の祭神宇迦之御魂神の正体の台与ということです。

志那都比古神・志那都比賣神もペアですから大国主と台与のことだと思います。『古事記』において、イザナギとイザナミによる国産み、島産みが終わった後、神産みの十番目に生まれた風の神。神名の「シナ」は「息が長い」という意味。風は神の息から起きると考えれら、風は稲作に欠かせないものであるが、台風などの暴風は人に大きな被害をもたらす。そのため、各地で暴風を鎮めるために風の神が祀られるようになった。と「神社と古事記 シナツヒコ」にありました。息長氏は台与の実家です。縄文海人ムナカタ族の一族ですよ。

まだまだ続きがありますので、お付き合いください(#^.^#)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング前回の続きですが、スサノヲ(素戔嗚尊)の弟ニギハヤヒ(饒速日尊)と王子イタケル(五十猛)はムナカタ族に助けられ、師升らのクーデターを逃れました。

「日本書紀(神代上一書第四)」によると、スサノヲが追放されて「その子である五十猛神を率いて、新羅の国に降りられ、曽尸茂梨(ソウル)にお出でになった。そこで素戔嗚尊は、「この地には私は居たくないのだ」と不服の言葉を言われて、土で舟を造り、それに乗って東の方に渡って、出雲の国の簸(ひ)の川の上流にある、鳥上の山に着いた。」とあり(日本書紀・日本語訳「巻第一:神代・上」より)、そこでヤマタノオロチの話につながります。

「古事記」にも、「出雲国の肥の河(簸の川=現在の島根県東部を流れる斐伊川)の川上、名を鳥髪(島根県仁多郡の鳥上村、現在は奥出雲町の一部)という地に降りました」とありますが(【古事記】(原文・読み下し文・現代語訳)上巻・本文 その弐より)、スサノヲらがソウルに行く話が消えていますので、「日本書紀」のそれは作り話でしょう。そしてスサノヲのオロチ退治は、出雲神楽(島根県出雲市)だけでなく石見神楽(島根県浜田市)や庄内神楽(大分県由布市)の人気の演題として現在までの残っていますし、「出雲の国風土記」にはありませんので、天皇家の三種の神器のひとつ天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)の長い由緒を述べるために作られたフィクションではないかと思います。スサノヲはすでに師升に殺されたはずですから(;´Д`)

イタケル王子はムナカタ族に育てられて山陰から丹後半島までを支配する出雲・丹波王となったようです。イタケル直系の子孫が代々久々遅彦(狗古智卑狗)を襲名し、半島南部の鉄素材を入手して、丹後半島などで鍛冶工房を整備して鉄器を製造したと考えています。「日本書紀」では、「はじめ五十猛神が天降られるときに、たくさんの樹の種をもって下られた。しかし、韓地には植えないで、すべて持ち帰って筑紫からはじめて、大八洲の国の中に播きふやして、全部青山にしてしまわれた。このため五十猛命を名づけて、有功(いさおし)の神と称する。紀伊国にお出でになる大神はこの神である。」と言うことで、「木の神」とされています(日本書紀・日本語訳「巻第一:神代・上」より)。鍛冶炉の燃料となる大量の木材を確保するために植林も行ったということでしょう。

久々遅彦は兵庫県豊岡市の久々比神社で祀られており、イタケルと同様に木霊とされ上棟式の祭神とされています(注1)。その地に日撫(ひなど)という変わった名前の地区があります。また、米原市にも日撫(ひなで)神社があり、ご祭神は少彦名命、息長宿禰王、応神天皇という変わった取り合わせです。少彦名命は大国主と国造りした神で、息長宿禰王は神功皇后の父です。神功皇后は大国主久々遅彦が女王にした台与をモデルとして創作された人物です。応神天皇の母ですが、父親は仲哀天皇ではなく武内宿禰=住吉大神であり大国主です(ヤマトタケルの正体は誰?)。仲哀天皇はヤマト勢の有力者の尾張王をモデルとする架空の天皇です。先述のとおり、スサノヲの子イタケルの子孫が代々久々遅彦を襲名して、最後の久々遅彦(スサノヲの五・六世孫)がヤマトに国譲りした大国主です。大国主は卑弥呼の死後、尾張王との内戦に勝利し、十三歳の台与を女王に立てて魏を後ろ盾にすることにより倭国を支配した人物です。また後で述べますが、三世紀末に大国主久々遅彦と台与の倭国は狗奴国ヤマトに滅ぼされます。ヤマト政権は大国主と台与の祟りを最も畏れることが分かります。大国主・台与と最初の女王卑弥呼は「日本書紀」を完成させた藤原不比等が権力を維持するために一番隠したい日本建国の史実の主役なのです。

一方、ニギハヤヒが出雲から吉備に入る途中に日本ピラミッドのひとつ葦嶽山(広島県庄原市本村町)で祭祀を行った形跡があります。山頂にストーンサークル(複葉内宮式磐境)を築き、さらにその横の鬼叫山に多数の巨石を運び、祭壇を造ってスサノヲの追悼を行い、師升ら裏切り者への復讐を誓ったのだと推理しました(日本ピラミッドの謎?)。実は庄原市本村町に「蘇羅比古神社」がありました。祭神は天津日高日子穗穗手見命と神倭伊波禮毘古命の二柱で、ホオリノミコト(山幸彦)と孫の神武天皇ですから、「日本書紀」の日向三代の神話に合わせていますが、庄原市との関係は皆目わかりません。また配神は余り聞きなれない神も含め十三柱も祀っていますが、ほとんど「日本書紀」の神々のオールスター揃い踏みという感じで、如何にも怪しげです(注2)。

ところが、ご存知のとおり「そら見つ」が「やまと」にかかる枕詞ですのでソラヒコという神社名から直ぐにニギハヤヒが思い浮かびます。つまり、神武よりも先に天磐船に乗って天孫降臨したニギハヤヒが山上からヤマトの景色を見て、「虚空(そら)にみつ日本(やまと)国)」と感嘆した故事が日本の国号の起源と知られています(Wiki「ニギハヤヒ」より)。日本建国の史実を誤魔化すのが「日本書紀」の真の編纂目的と分かっていますので、藤原氏の命令で祭神や配神を変えられた蘇羅比古神社の本当の祭神はニギハヤヒだと直ぐに分かります。配神の中でも目を引くのが大倭根子日子賦斗邇命(おおやまとねこひこふとにのみこと)で第七代孝霊天皇のことです。温羅を退治して吉備津彦と云う名前を貰ったイサセリヒコの父ですので、祭神名を強権で変更した藤原氏に反発したニギハヤヒゆかりの人がヒントを残したのかも知れません(卑弥呼は日食で殺されたムナカタの姫巫女だろうで述べましたが、建国の史実を示唆する神社名を不比等によって変更させられたとみています)。

ニギハヤヒは、イタケルらの援助で鉄製武器を手に入れて、吉備を平定し、奴国大王に即位し(第十九代天照大神尊)、ヤマト政権の基礎を築いたと推理しています。「先代旧事本紀」に登場する物部氏の祖天照国照彦天火明櫛玉饒速日命のことです。倉敷市の足守川や岡山市の旭川下流域の弥生後期の集落から鉄鏃などが大量に出土しています(川越哲志「弥生時代鉄器総攬」電子印刷2000,pp.91-97)。吉備の児島辺りは早くから製塩が行われており、瀬戸内海航路で九州と近畿を結ぶ中間に位置し、潮待ちのために人々が集まる場所ですので、奴国を再興するために在地の豪族から支配権を手に入れました。その話が桃太郎の鬼退治の元ネタと言われる吉備津彦の話になりました(【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?)。

後期後葉(二世紀初頭)に起こった奴国のクーデター以後、従来の対外交易に使われていた伊都国・壱岐・対馬から楽浪郡への対外交易ルートを師升王が抑えてしまったので、久々遅彦は不弥国(うみこく、宗像市から新宮町の沿岸部)から沖ノ島経由で半島南部の鉄素材を入手し、鉄製品の農耕具・漁具や鉄製武器を製造しました。九州以東の列島各地の首長は、鉄製品を入手するために出雲・丹波王久々遅彦との血縁などのコネが必要となりました。これによって各地の部族内での首長の権力も拡大し、首長の資質の父子相伝が行われ、血統による支配構造が確立されたものと考えられます。

それにより部族内の祭祀も首長の祖霊が特別な地位を持つようになり、首長霊祭祀が部族の中心的な儀礼となります。首長の権力の大きさを誇示するために大型の墳墓が全国的に出現するようになり、古墳時代を迎えたのだと考えられます。最初に日本海沿岸に発生した大型四隅突出型墳墓や丹後地方などの方形貼石墓がその後の古墳の原形となりました。三世紀初頭に大型方墳に祭祀用と思われる張り出し部を取り付けた前方後方墳が近江から東海、そして河内平野に造成されるようになり、近畿地方、関東地方へも普及するようになりました。祭祀儀礼を同じくすることにより、首長の系列化が進んだと思われます。

時代を元に戻して、弥生後期後葉の出雲地方に見られる大型四隅突出墓「西谷3号墳丘墓の埋葬施設が楯築墳丘墓のそれと同じような構造の木槨墓であり、埋葬後の儀礼に用いた土器の中に吉備の特殊器台・特殊壺や山陰東部や北陸南部からの器台・高杯などが大量に混入していた」とwiki「四隅突出墓」にあり、吉備などとの繋がりを示しています。山陰東部と北陸や内陸部の福島辺りまでがムナカタ海人族を率いるスサノヲ大王を祖とする久々遅彦の支配域と考えられます。

後期後葉の同じ時期の吉備では直径約43メートル、高さ4、5メートルの円墳に方形通路のような突出部を双方に取り付けた全長72メートルの楯築王墓が造られています。木棺の底に厚く朱が敷かれ、鉄剣と大量のガラス小玉、土製の勾玉などの副葬品や円筒型特殊器台などで飾られ、墳丘頂部には5個の巨石が立っており、墳丘斜面には円礫帯がめぐらせてあります。吉備で勢力を蓄えてヤマト王権の基礎を作ったニギハヤヒ大王の墳墓だと考えられます。

墳丘に建てられた楯築神社の御神体の弧帯文様が彫られた亀石が中国神話の天皇伏羲と同じ人面蛇体なのです。纏向遺跡で出土する弧文円板や円筒型特殊器台と葬送儀礼が共通しますから、ヤマト王権のシンボルである前方後円墳の起源が楯築王墓と考えられます(【検証2】前方後円墳のルーツ?)。

(注1)Wiki「上棟式」によれば、「祭神は屋船久久遅命(やふねくくのちのみこと)、屋船豊宇気姫命(やふねとようけひめのみこと)、手置帆負命(たおきほおいのみこと)、彦狭知命(ひこさしりのみこと)および当地の産土神である。」とあります。屋船豊宇気姫命は豊受大神であり、女王台与のことです。手置帆負命は「古代の建築技術者、また笠・矛の製作専門技術者。」、彦狭知命も「古代の建築技術者、また盾の製作専門技術者。」ですから、専門技術者集団を率いる大国主久久遅彦を指すとも考えられます。「屋船」は宮殿を意味する古語です。上棟式は、大国主と台与が宇佐市安心院町佐田で国造りに先立ち宮殿を造る時に神へ成功を祈願した故事に由来するものでしょう(大国主の豊葦原の瑞穂の国はここだった?)。

(注2)蘇羅比古神社(そらひこじんじゃ)の御祭神は、天津日高日子穗穗手見命と神倭伊波禮毘古命。品陀和気尊・倭健命・大倭根子日子賦斗邇命・志那都比古神・志那都比賣神・宇迦之御魂神・大山祇神・手力男神・須佐之男神・奧津比古神・奧津比女神・大国主神・陣具大神を配祀する。(神社と古事記 より)

奧津比古神は山神社の祭神ですから、大山祇神のこと。大山祇も大山咋も正体は大国主でしたでみたとおり、奧津比古神は大国主の分身です。ですからペアの奧津比女神は、稲荷神社の祭神宇迦之御魂神の正体の台与ということです。

志那都比古神・志那都比賣神もペアですから大国主と台与のことだと思います。『古事記』において、イザナギとイザナミによる国産み、島産みが終わった後、神産みの十番目に生まれた風の神。神名の「シナ」は「息が長い」という意味。風は神の息から起きると考えれら、風は稲作に欠かせないものであるが、台風などの暴風は人に大きな被害をもたらす。そのため、各地で暴風を鎮めるために風の神が祀られるようになった。と「神社と古事記 シナツヒコ」にありました。息長氏は台与の実家です。縄文海人ムナカタ族の一族ですよ。

まだまだ続きがありますので、お付き合いください(#^.^#)

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング