いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

にほんブログ村

にほんブログ村

原始・古墳時代ランキング

原始・古墳時代ランキング

新・私の本棚 番外 川村 明「九州王朝説批判」改 7/7 七世紀の倭都は筑紫ではなかった

2016/03/20 2019/03/01 2020/06/24 古代史の散歩道 など

昨日の当方のコメントに対して早速、躓き石先生より以下のような丁寧なご回答を頂きました。長文になりますが、最後までお付き合いください(*^▽^*)

刮目天 一(はじめ)さん

丁寧なコメントいただき感謝しています。負けずに丁寧に回答いたします。

いつも、貴ブログは拝見しているのですが、貴見の元になっている史料の「史料批判」が、よくわからないので、安易な批判を避けています。

今回の貴見で言えば、小生が手厳しく虚偽(フェイク)の塊と批判している著書の著者である長野氏を「古代海洋技術の専門家」と崇めているのでは、技術的な意見の評価と判断がずれているので、はなから、貴見に従うことはできません。

また、長野氏が、憶測の根拠とされている「日本書紀」は、少なくとも、当分野では、「史料として全面的には信頼できない」ので、これもまた議論の俎上には載せられません。

〇できるだけ論拠を書いているつもりですが、沢山あるのでつい省略してしまい申し訳ありません。具体的な問題でご疑問の点をご指摘いただければ説明させていただきます。お手数で恐縮ですが、またよろしくお願い致します。

〇長野氏を崇めているという表現は当たりませんが、当方は海洋技術の全くの素人ですから、氏以外でも専門家のご意見を色々読んでいて、特に長野氏によって弥生時代の海上交易のかなり具体的なイメージができましたので、随分と有り難かった印象があります。例えば、弥生時代の海人アズミ族の交易や沖ノ島ルートでの縄文海人ムナカタ族の役割など、重要で興味ある問題については出来るだけ考古学などで実証できないかと常に考えています(【検証8】青谷大量殺人事件の真相は?)。

誠に恐縮ですが、六世紀末、ないしは、七世紀初頭、瀬戸内海を、隋から渡来した帆船が易々と航行しとする根拠はいただけなかったと考えます。

〇易々ではないと思いますが、前回述べましたように七世紀の隋使が帆船をえい航する水主(かこ)システムを利用して瀬戸内海航路で飛鳥まで行ったのは事実だと思います。「日本書紀」は政治文書なので、それを根拠にできない部分がたくさんありますが、疑う必要のない部分もありますし、事実を歪曲した部分もあり、想像力を発揮した取捨選択が必要でしょう。結果から原因の想像(仮説的推論アブダクション)で済まさずに検証することで、想像(推論)が当たっていたかどうかを判定できますから楽しくもあり、怖くもあり、ほとんど趣味の領域です( ^)o(^ )

〇しかし、七世紀よりずっと前の縄文時代から瀬戸内海は交易航路として利用された事実が考古学的に明らかになっています。

〇縄文時代は香川県坂出市金山産のサヌカイトが山口県岩田遺跡に大量に運ばれていますし、国東半島姫島の黒曜石が瀬戸内東部の縄文遺跡で利用されています。瀬戸内の縄文土器は近畿や九州と強い共通性がありますので交流の証拠でしょう(間壁忠彦「西と東を繋ぐ海の道ー瀬戸内沿岸」日本の古代2、中公文庫、1995、p.368)。

〇弥生式土器や銅鐸に当時の丸木舟の絵が描かれているし、瀬戸内海の海岸沿いの高い山の山頂に高地性集落が営まれています。舟の往来を監視し、狼煙台として使われたり、山を下りて小舟で水先案内したり、時には海賊行為を働くための基地と推定されています。

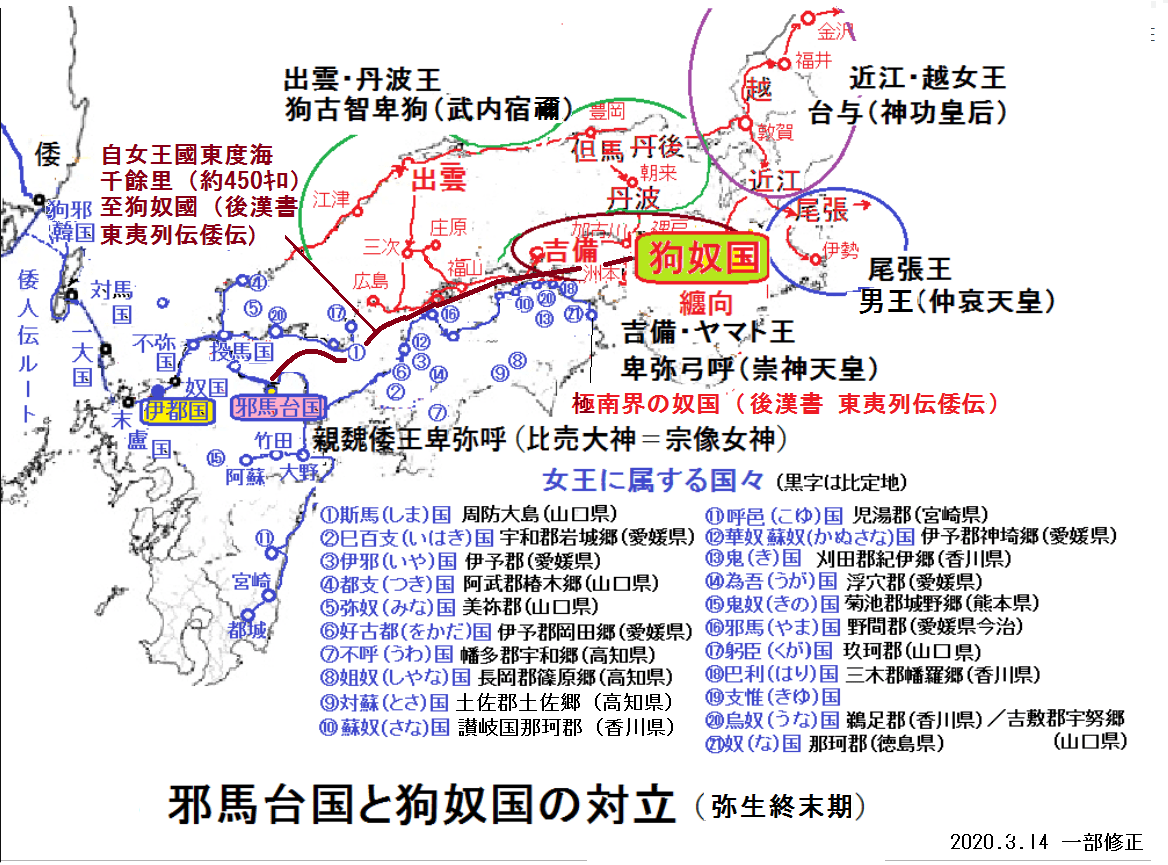

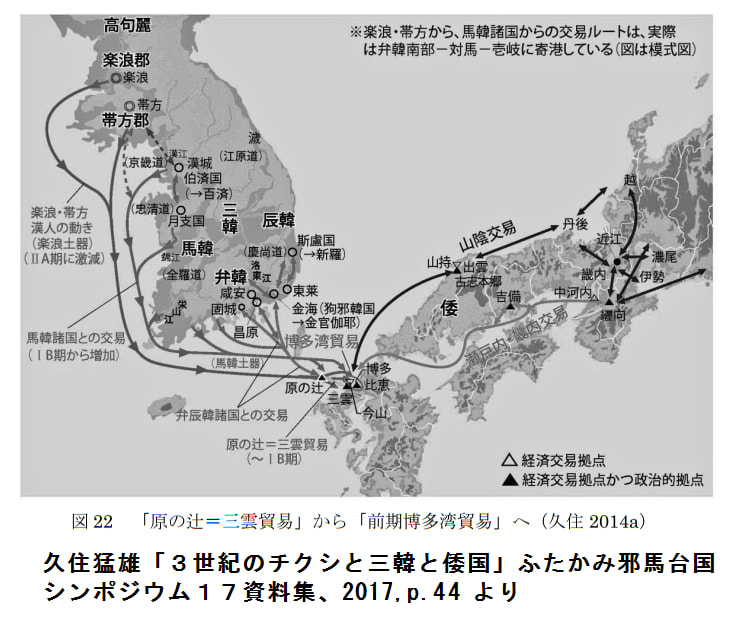

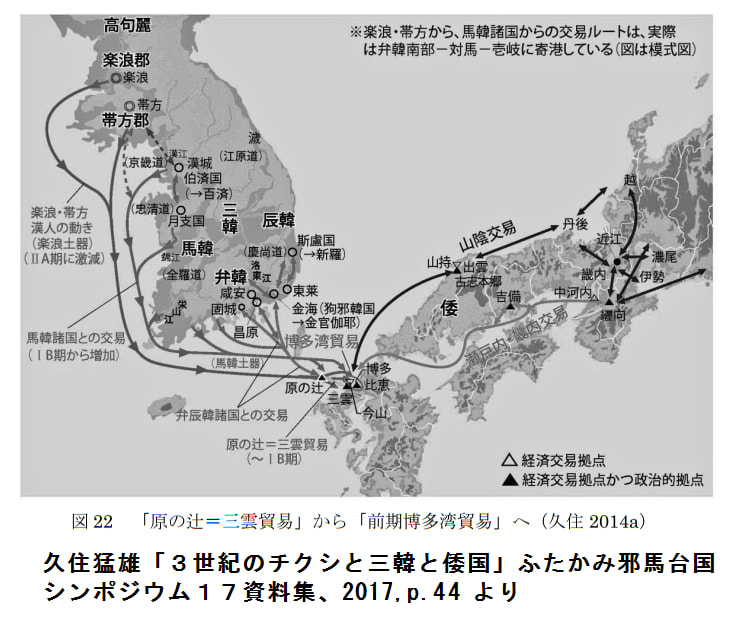

〇三世紀の纏向遺跡には河内、吉備、東瀬戸内の外来土器が多く出土していますが、九州の土器は当時対立していたためにほとんど流入していません(下でもまた述べます)。しかし二世紀における半島南部と吉備・河内などとの対外交易においても不弥国(うみこく、宗像市)から吉備・畿内へは瀬戸内海航路も使われています(下図では曖昧ですが、倭国と対立していたムナカタ海人族が沖ノ島ルートで半島南部の鉄素材を山陰・吉備などに供給していたと推理しています)。

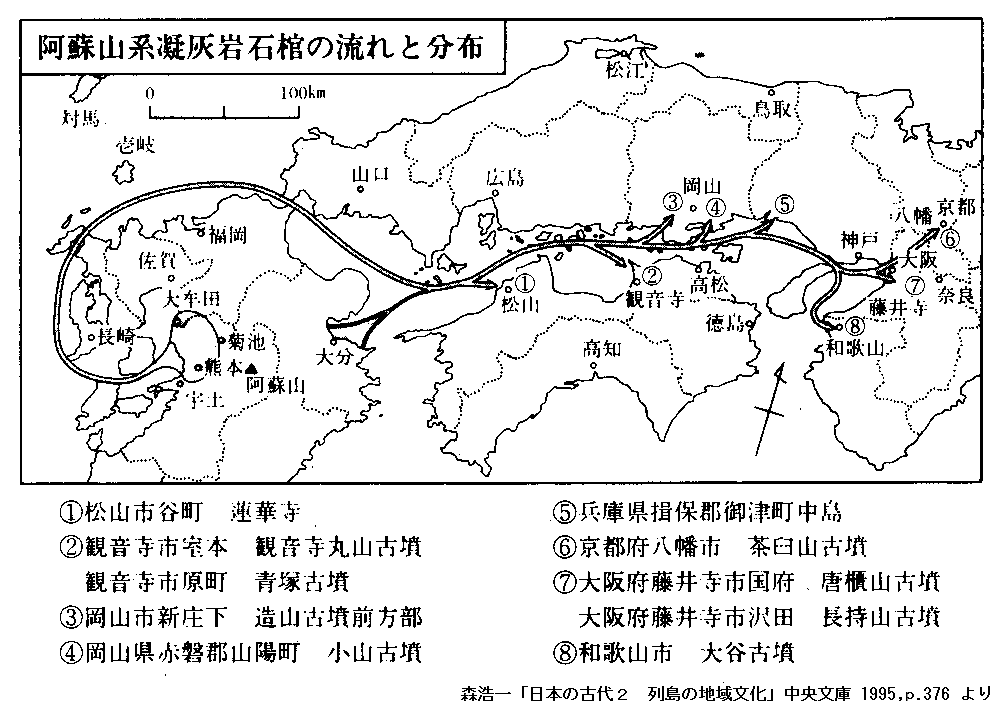

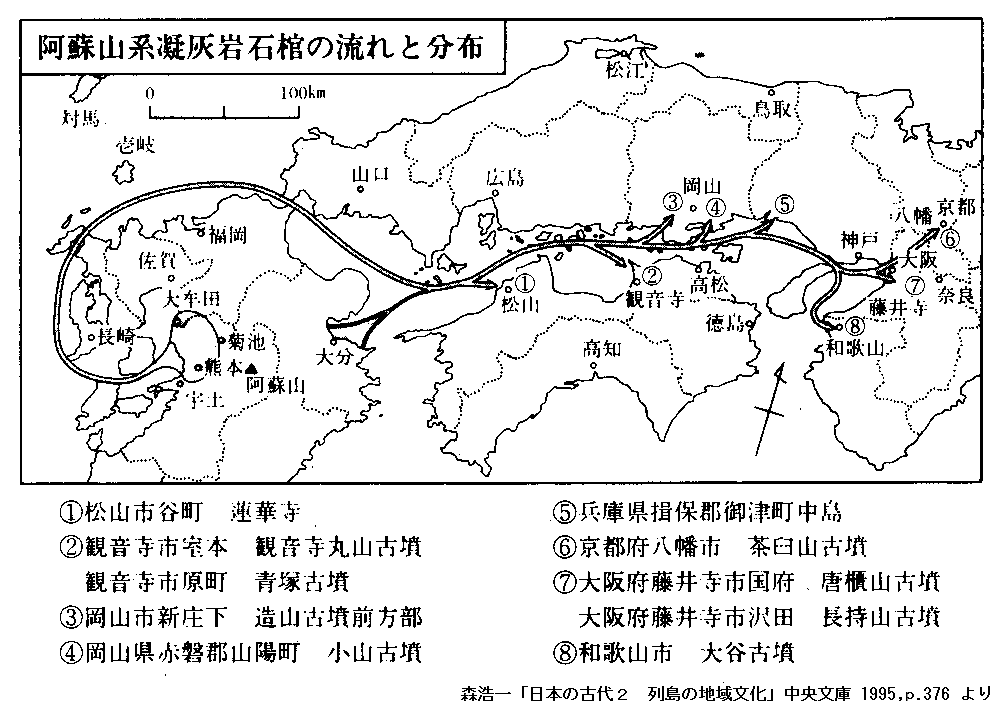

〇四世紀末から五世紀の古墳の石棺として使われた阿蘇の凝灰岩が瀬戸内海経由で岡山、香川、兵庫、京都などに運ばれています。長野氏によれば瀬戸内海沿岸の屯倉は舟の乗員の食料補給所だったようです。しかし、【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?(注1)で述べたように、長野氏は下関から大阪まで「風待ち港、あるいは汐待港」で相当時間を使い、一~二ヵ月もかかるという説でしたので、「日本は火山列島なので凝灰岩は何所でも採れるようだから、質の良い阿蘇のものを運ぶのはそれ程手間だとは思わなかったのだろう。想像だが、大きな岩でさえ関西まで1~2か月もかからずにもっと短期間で運べるスーパー・ハイウェイだったのではないだろうか?」と異論も書きました(出典が思い出せませんが、見つけたら記載しておきます)。

また、河内から大和に入る主流が、大和川の遡行というのも、小生の過去記事で、理詰めで否定しているので、貴見には従えません。話しの流れで言うと、数百人どころではない武装軍兵が、小型の漕ぎ船に分乗したのを、大和川の急傾斜した流れを漕ぎ上るという図は、到底あり得ないものと考えます。いかなる時も、徒歩で行軍するのが兵法の大原則であり、山があれば乗り越えるものなのです。

ちと余談めいてきますが、近隣で漕ぎ船の遡行があり得るのは、淀川のような傾斜も流れも緩やかな大河だけであり、大和川ではないのです。小生のお勧めの進軍路は、淀川を比較的大きな船で遡行して最後は木津に至り、比較的背の低いなら山を越えてね後の平城京地域に入るというものであり、以下、平地なので、特に難関は無いというものです。特に支持者のない素人談義ですが、労少なくて功の多い妙策と見ています。

折角のご意見を聞き流しているようで恐縮ですが、この批判を提示するまでに、かなり資料を読み込んでいるものとご理解ください。

〇先生のブログの中で「大和川」を検索すると15・6くらいあったので、全部目を通せませんでしたが、河内と奈良の境の「亀の瀬」が難所ですね。弥生時代の刳り舟(丸木舟)は舟底が厚くできていて、地面を人力で曳くことで、難所でも移動可能です。低い山ならば川を遡って山を越え、反対側の川を下ることもよくやられていたのだと思います(2020.6.28 赤字追加・修正)。例えば半島を回って時間を費やすのを避けるためのショートカットの場所が船越などの地名として残っていることも長野氏が指摘していました。この難所「亀の瀬」は大規模な地滑りが起こるので、古奈良湖は「亀の瀬」が堰き止められて出現したのではないかと思います。「大和川・吉野川歴史年表」によれば飛鳥時代に「亀の瀬に集まるように流れていた大和川で、条里制に沿った河道に付け替える工事が始まる。」とあり、治水工事が行われていました。下の動画にありますが、江戸時代まで天下の台所大阪から奈良盆地への物資は大和川を「亀の瀬」まで帆掛け船で運ばれ、そこで別の運搬手段に積み替えられていたようです。しかし、飛鳥時代では難波津で帆船から小型の半構造船に積み替えて河内湖から大和川を遡り、「亀の瀬」でさらに予め用意してあった丸木舟に積み替えて飛鳥の都まで運んだと考えていいと思います。勿論、弥生時代から日本海側の敦賀から琵琶湖・淀川経由などでの物流もありましたが。

〇纏向遺跡や飛鳥時代の軍事的・地政学的な考察についはとても興味ありますが、ここでは議論が発散しそうなので別の機会にお願いします。

次ぎに、ご教示いただいている「邪馬台国」論ですが、小生は、隋使来訪で言えば、敵の目的地は「竹斯国」であり、ここに腰を落ち着けて探偵したと隋書を読んでいるので、倭人伝誤記論などは、お呼びではないのです。

因みに、隋書は、俀国について、「魏晋代以来中国と交流を続けていた」、つまり、倭の後継と明記しているので、中国側は倭はずっと九州北部にあったと認識していたことが明示されていると考えます。

〇開皇二十年(600年)のヤマト(飛鳥)から隋への遣使は倭国の歴史について詳しいことは何も言わず倭国から来たと伝えたのではないでしょうか?三世紀のヤマト王権成立過程において、大国主と台与の倭国を滅ぼしたヤマトが、280年に呉を滅ぼした西晋から追討されるのを恐れ、纏向の都をヤマトゥ(邪馬台)と呼称し、戦死した二人の間の子ホムダワケを初代祭祀王(応神天皇)として両親を祀らせたものと推理しました(何故、大和をヤマトと呼ぶのか?)。

〇しかし、7世紀末に遣唐使が倭国から日本国という国名変更を唐に届けるにあたり、このややこしい経緯をシナに正しく伝えられなかったので、旧唐書では倭国と日本国の二本立てとされてしまいました。遣唐使が後漢との正式交渉である建武中元二年(57年)の金印の話をしないで、高天原神話で押し通したからシナに全く信用されなかったのだと考えています。通説では国名変更が認められたと言われていますが、旧唐書がそれを完全に否定しています(「日本国」へ、八百年も掛かったのか?)。

川村氏は、隋使が、「竹斯国から東に十余国を経ると海岸があるのを知った」という記事を、いつの間にか長期間を経て海上移動で河内湾岸に着いたと解釈していますが、これは、解釈でなく「創作」に属するものです。裴世清が、延々数ヵ月に上る長距離移動の顛末を、すっぽり書き漏らしたと決め込んでいるのです。

裴世清は、文林郎、つまり、図書館司書のような役所(やくどころ)であり、職業柄、公式文献の読み書きについては熟達していたので、不用意な書き漏らしなどしないのです。まして、未踏の敵地で遠路遙か移動して、困難な寧遠の任務を果たしたという一大功績を、わざわざ逆粉飾して何も書かないはずがないのです。

また、中国側が、俀国を九州北部の手近な場所でなく遠隔の地と見ていたのなら、其の地に至る行程を書き漏らすのは、皇帝命令に反する抗命であり、他ならぬ「煬帝」に対してそのような抗命をしては、ただでは済まないのです。

最悪、使節団一同全員死罪であり、皇帝の意向次第では、全員の妻子も皆殺しになるのですから、裴世清一行は抗命などせず、使命を果たしたのです。隋書を原文に忠実に解釈するというのは、そう言う読みまで突き詰めることです。

以上は、随分丁寧に突き詰めたので、できることなら、川村氏ご自身の批判を受けたい位です。

〇それはいいですね。是非とも、玄人のディープな議論をお願い致します。

ただし、川村氏は、日本書紀という国内史料を、深く、深く読み込んで、そのように解釈する事を信念としているので、隋書は、史料解釈を必要とする外国史料に過ぎず、提示された解釈は、氏の信念に照らして、自動的に正しいことになるのですが、小生は、隋書、さらには、倭人伝しか見ていないので、川村氏の隋書解釈には同意できないのです。

貴兄は、無造作に「文献にあることをバカ正直」に信じることを蔑視されていますが、「まずは」文献を読むことに努め、外部資料は、厳格な史料批判を経て採り入れるというのが、素人の学ぶ道として、古代史学の正道と思いますので、ご意見には同意しかねます。以下、舊唐書論は、根拠不明なので同意できません。

〇実直に研鑽をつまれている先生方に向かって失礼とは思いましたが、適切な言葉を知らないので申し訳ありませんでした。自ら教養の無さを痛感しております。正道や王道を決してバカにしているわけではありませんので、何卒お許しのほど。

そうそう、安本美典氏の見解を転送されていますが、同書と引用書を読む限り、氏は、自任されているように、史学の使徒であるから、安直に断言するはずはなく、「三世紀九州の言葉と後世の大和の言葉が、遠大な距離と数世紀の時間を経て、文字記録に頼らずに繋がっていると見たら、依拠されている論議が正しいと判断できる」と言っているのであり、貴見は、いろいろな制約や前提をすっ飛ばして短縮しているので、正確な引用ではないのではないかと思量します。

〇早速、安本先生の著書を買い求めて頂いたとは、ありがとうございます。当時の倭人語の特徴の一つである多重母音の忌避については、数カ所で記載されており(pp.13-15,pp.35-36)、大野晋氏・森博達氏も母音音節が語中にこないという意見で一致しているようです(p.181)。従いまして、邪馬壱国は誤写か意図的な書き替えであって、倭人語ではないという結論です。ですから、十二世紀の版本に邪馬壱国とあったからこれを以って邪馬台国はなかったなどという説には到底賛成できません。日本建国の真相を解明して邪馬台国の意味が明確になったことはすでに述べさせていただきました。

この点を、世にある馬頭星雲を避けて、うまく表現する方法が見当たらなかったので、回答が遅れましたが、貴兄の指摘を受けて、すぐさま同書を買い込んで、念入りに読んだ上の意見です。貴兄に不愉快な言い回しになったとしたら、それは、小生の至らぬせいであり、御寛恕下さい。この程度の論者と見限って、諦めてください。

以上、貴兄の心情と食い違うので、ご不快かも知れませんが、少なくとも、古代史分野では、「文献」を深く理解するのが、第一歩であり、たとえ、不快な見解でも、説き伏せられてみることが必要かと思います。

いや、自分はどうなのかと言われそうですが、守り切れない自戒の言葉とお考えください。当方は、一介の電気技術者骨董品であって、専門家などではなく、あちこちで素人と触れ回っているので、くれぐれも誤解しないでいただきたいものです。

以上

投稿: ToYourDay | 2020年6月27日 (土) 00時22分

〇三世紀後半の北部九州では畿内の庄内式土器が大量に見つかっているのに対して、ヤマト王権発祥の地纏向遺跡では上述のとおり九州の土器がほとんど見られません(外来土器の1%以下)。東海や北陸・山陰の勢力が集結して行ったと分かる纏向遺跡での祭祀儀礼に北部九州勢が参加していないことから、上で述べたとおりヤマトと北部九州の倭国は敵対関係にあったと推定できます。結局、270年頃にヤマト勢が倭国を滅ぼし、北部九州を占領してヤマト政権が成立したものと分かります。九州に見られる前方後円墳は、吉備出身の物部氏主導のヤマト政権の支配下になった証拠であり、九州王朝とヤマト政権が七世紀まで両立していたことを考古学的に立証できないと思います(なぜヤマト王権の始まりが分かるの?( ^)o(^ ))。

〇九州王朝説の論拠のひとつとなった金印「漢委奴国王」の読み方「漢の委奴(いと)国」が誤りだということは、蛇の形の紐(つまみ)で分かります。漢王朝は印璽の紐の形をその民族のシンボルを象ったものにしています。その当時の倭人は蛇神(ナーガ)を信仰する江南の呉をルーツとする海人アズミ族であることが、金印の紐(つまみ)によって証明されます。ナーガの読みから奴と書かれましたが、日本では那珂、那賀、長柄、長良などのナーガに因む地名が各地に残っています。東夷の倭国王に金印が与えられたのも、倭人の王が太伯の後、つまり周王朝の子爵呉王の末裔であった事実も関係あるかも知れません(倭国王はアズミ族とは異なる呉王の一族で、長江文明を担った天皇伏羲の末裔)。蛇神(龍蛇神)が祀られていた名残は各地に見られます。龍王山が各地に在りますが、奴国王スサノヲあるいは大国主命を御神体としてアズミ族が祀ったものだと思います。アズミ族が開発した土地にアズミに因む地名なども数多く残っています(注)。神社のしめ縄や正月の鏡餅もヘビを象ったものですし、三輪山に祀られた大物主大神=大国主命もヘビですから、日本は古の倭の奴(ナーガ)国で間違いないのです。

〇上でも述べましたが、旧唐書に倭国と日本国が並立して書かれていることから七世紀まで日本と倭国は別物で、両者が対立していたと考えたのが九州王朝説の最初のアイデアだと思いますが、新唐書以降のシナの正史で日本国に一本化されていることを無視しています。新唐書に記載の王年代紀によって日本は古の倭の奴国とシナが理解して対外的に日本国と認定されたという事実に気付くと日本建国の真相が解明されます。

〇以上から、当方の心情の問題でなく、九州王朝の存在は考古学によって完全に否定されるという結論です。それ故、日本書紀に対する当方の解釈と異なる論点での川村先生のご意見が納得できるものでないにしろ、古代史フリークの中で根強い支持のある九州王朝説への批判に賛同する次第です。

〇一方、先生は先生で様々な知見から当方の意見とは違っていますが、当方は自身で掴んだ事実に基づく推論を提供するだけで、先生の信念を変えようなどという大それた意図は持ち合わせていないので、軽く受け流してくださいとお願いした次第です。今回、いつもの不躾な当方のコメントに真面目に対応していただきました。お陰様で、だいぶ頭を整理させていただき、心より感謝いたします。また、勉強させてもらいに伺いますので、どうぞよろしくお願い致します。

(注)江南をルーツとする海人アズミ族のクニ

( 黒字:宮地直一、青字:大場磐雄 による)

①筑前国 糟屋郡志珂郷、阿曇郷、志賀海(シカノアマ)神社

②壱岐・対馬 和多都美神社

③豊後国 戸为山部牛の妻阿曇部馬身賣(ウマミメ)他、海部郡

④長門国 下関市安園町富任 長門国豊浦團五十長凡海我孫

大津郡向津具村 八木家所有の畑地から有柄銅剣

⑤隠岐国 海部(アマ)郡 少領外従八位下阿曇三雄、海部郷

⑥伯耆国 會見(アツミ)郡安曇郷

西伯郡宇田川村 和名抄に安曇郷記載、石剣出土

⑦出雲国 簸川郡大社町杵築 海部が居住していた、銅戈が出土

⑧丹後国 熊野郡湊村函石濱 和名抄に安曇郷記載、石剣出土

與謝郡日置村 海部氏が奉斉する籠神社、石剣出土

⑨播磨国 揖保郡浦上里、石海 安曇連百足

⑩讃岐国 大内郡入野(ニフノ)郷 安曇茂丸戸他、讃岐是秀 安曇直眉他

⑪阿波国 男帝の御宇に供奉する神祇官選定阿曇部、名方郡の人安曇部栗麻呂宿禰、

和多都美豊玉比賣神社、海部郡

⑫淡路国 三原郡南方の野島は海人の本拠地、西南の方に阿萬(アマ)郷

⑬摂津国 安曇犬養連等の地、難波津の安曇江、安曇寺

⑭河内国 阿曇連等の地

⑮山城国 阿曇宿禰等の地

⑯近江国 伊香(イカコ)郡安曇郷(東北方湖辺の地であるが所在は明らかでない)

⑰美濃国 厚見郡、厚見郷

⑱三河国 渥美郡、渥美郷

⑲信濃国 更科郡氷鉋、斗賣郷 氷鉋斗賣神社 、埴科郡玉依比賣命神社

⑳信濃国 安曇郡 穂高神社 安曇部百鳥

以上の他に、「信濃の安曇」(笹川尚紀『信濃第 55 巻第 7 号』平成 15 年)によると、肥前国、

周防国、備中国、伊予国にも安曇連、安曇部の存在があるという

(「安曇氏の経歴と分布」より引用)

最後までお付き合い、どうもありがとうございます。

もしも疑問点などがありましたら遠慮なくお願いします。

よろしければポチ、ポチ、ポチっとお願いします( ^)o(^ )

にほんブログ村

にほんブログ村

原始・古墳時代ランキング

原始・古墳時代ランキング

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )

原始・古墳時代ランキング

原始・古墳時代ランキング

新・私の本棚 番外 川村 明「九州王朝説批判」改 7/7 七世紀の倭都は筑紫ではなかった

2016/03/20 2019/03/01 2020/06/24 古代史の散歩道 など

昨日の当方のコメントに対して早速、躓き石先生より以下のような丁寧なご回答を頂きました。長文になりますが、最後までお付き合いください(*^▽^*)

刮目天 一(はじめ)さん

丁寧なコメントいただき感謝しています。負けずに丁寧に回答いたします。

いつも、貴ブログは拝見しているのですが、貴見の元になっている史料の「史料批判」が、よくわからないので、安易な批判を避けています。

今回の貴見で言えば、小生が手厳しく虚偽(フェイク)の塊と批判している著書の著者である長野氏を「古代海洋技術の専門家」と崇めているのでは、技術的な意見の評価と判断がずれているので、はなから、貴見に従うことはできません。

また、長野氏が、憶測の根拠とされている「日本書紀」は、少なくとも、当分野では、「史料として全面的には信頼できない」ので、これもまた議論の俎上には載せられません。

〇できるだけ論拠を書いているつもりですが、沢山あるのでつい省略してしまい申し訳ありません。具体的な問題でご疑問の点をご指摘いただければ説明させていただきます。お手数で恐縮ですが、またよろしくお願い致します。

〇長野氏を崇めているという表現は当たりませんが、当方は海洋技術の全くの素人ですから、氏以外でも専門家のご意見を色々読んでいて、特に長野氏によって弥生時代の海上交易のかなり具体的なイメージができましたので、随分と有り難かった印象があります。例えば、弥生時代の海人アズミ族の交易や沖ノ島ルートでの縄文海人ムナカタ族の役割など、重要で興味ある問題については出来るだけ考古学などで実証できないかと常に考えています(【検証8】青谷大量殺人事件の真相は?)。

誠に恐縮ですが、六世紀末、ないしは、七世紀初頭、瀬戸内海を、隋から渡来した帆船が易々と航行しとする根拠はいただけなかったと考えます。

〇易々ではないと思いますが、前回述べましたように七世紀の隋使が帆船をえい航する水主(かこ)システムを利用して瀬戸内海航路で飛鳥まで行ったのは事実だと思います。「日本書紀」は政治文書なので、それを根拠にできない部分がたくさんありますが、疑う必要のない部分もありますし、事実を歪曲した部分もあり、想像力を発揮した取捨選択が必要でしょう。結果から原因の想像(仮説的推論アブダクション)で済まさずに検証することで、想像(推論)が当たっていたかどうかを判定できますから楽しくもあり、怖くもあり、ほとんど趣味の領域です( ^)o(^ )

〇しかし、七世紀よりずっと前の縄文時代から瀬戸内海は交易航路として利用された事実が考古学的に明らかになっています。

〇縄文時代は香川県坂出市金山産のサヌカイトが山口県岩田遺跡に大量に運ばれていますし、国東半島姫島の黒曜石が瀬戸内東部の縄文遺跡で利用されています。瀬戸内の縄文土器は近畿や九州と強い共通性がありますので交流の証拠でしょう(間壁忠彦「西と東を繋ぐ海の道ー瀬戸内沿岸」日本の古代2、中公文庫、1995、p.368)。

〇弥生式土器や銅鐸に当時の丸木舟の絵が描かれているし、瀬戸内海の海岸沿いの高い山の山頂に高地性集落が営まれています。舟の往来を監視し、狼煙台として使われたり、山を下りて小舟で水先案内したり、時には海賊行為を働くための基地と推定されています。

〇三世紀の纏向遺跡には河内、吉備、東瀬戸内の外来土器が多く出土していますが、九州の土器は当時対立していたためにほとんど流入していません(下でもまた述べます)。しかし二世紀における半島南部と吉備・河内などとの対外交易においても不弥国(うみこく、宗像市)から吉備・畿内へは瀬戸内海航路も使われています(下図では曖昧ですが、倭国と対立していたムナカタ海人族が沖ノ島ルートで半島南部の鉄素材を山陰・吉備などに供給していたと推理しています)。

〇四世紀末から五世紀の古墳の石棺として使われた阿蘇の凝灰岩が瀬戸内海経由で岡山、香川、兵庫、京都などに運ばれています。長野氏によれば瀬戸内海沿岸の屯倉は舟の乗員の食料補給所だったようです。しかし、【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?(注1)で述べたように、長野氏は下関から大阪まで「風待ち港、あるいは汐待港」で相当時間を使い、一~二ヵ月もかかるという説でしたので、「日本は火山列島なので凝灰岩は何所でも採れるようだから、質の良い阿蘇のものを運ぶのはそれ程手間だとは思わなかったのだろう。想像だが、大きな岩でさえ関西まで1~2か月もかからずにもっと短期間で運べるスーパー・ハイウェイだったのではないだろうか?」と異論も書きました(出典が思い出せませんが、見つけたら記載しておきます)。

また、河内から大和に入る主流が、大和川の遡行というのも、小生の過去記事で、理詰めで否定しているので、貴見には従えません。話しの流れで言うと、数百人どころではない武装軍兵が、小型の漕ぎ船に分乗したのを、大和川の急傾斜した流れを漕ぎ上るという図は、到底あり得ないものと考えます。いかなる時も、徒歩で行軍するのが兵法の大原則であり、山があれば乗り越えるものなのです。

ちと余談めいてきますが、近隣で漕ぎ船の遡行があり得るのは、淀川のような傾斜も流れも緩やかな大河だけであり、大和川ではないのです。小生のお勧めの進軍路は、淀川を比較的大きな船で遡行して最後は木津に至り、比較的背の低いなら山を越えてね後の平城京地域に入るというものであり、以下、平地なので、特に難関は無いというものです。特に支持者のない素人談義ですが、労少なくて功の多い妙策と見ています。

折角のご意見を聞き流しているようで恐縮ですが、この批判を提示するまでに、かなり資料を読み込んでいるものとご理解ください。

〇先生のブログの中で「大和川」を検索すると15・6くらいあったので、全部目を通せませんでしたが、河内と奈良の境の「亀の瀬」が難所ですね。弥生時代の刳り舟(丸木舟)は舟底が厚くできていて、地面を人力で曳くことで、難所でも移動可能です。低い山ならば川を遡って山を越え、反対側の川を下ることもよくやられていたのだと思います(2020.6.28 赤字追加・修正)。例えば半島を回って時間を費やすのを避けるためのショートカットの場所が船越などの地名として残っていることも長野氏が指摘していました。この難所「亀の瀬」は大規模な地滑りが起こるので、古奈良湖は「亀の瀬」が堰き止められて出現したのではないかと思います。「大和川・吉野川歴史年表」によれば飛鳥時代に「亀の瀬に集まるように流れていた大和川で、条里制に沿った河道に付け替える工事が始まる。」とあり、治水工事が行われていました。下の動画にありますが、江戸時代まで天下の台所大阪から奈良盆地への物資は大和川を「亀の瀬」まで帆掛け船で運ばれ、そこで別の運搬手段に積み替えられていたようです。しかし、飛鳥時代では難波津で帆船から小型の半構造船に積み替えて河内湖から大和川を遡り、「亀の瀬」でさらに予め用意してあった丸木舟に積み替えて飛鳥の都まで運んだと考えていいと思います。勿論、弥生時代から日本海側の敦賀から琵琶湖・淀川経由などでの物流もありましたが。

〇纏向遺跡や飛鳥時代の軍事的・地政学的な考察についはとても興味ありますが、ここでは議論が発散しそうなので別の機会にお願いします。

次ぎに、ご教示いただいている「邪馬台国」論ですが、小生は、隋使来訪で言えば、敵の目的地は「竹斯国」であり、ここに腰を落ち着けて探偵したと隋書を読んでいるので、倭人伝誤記論などは、お呼びではないのです。

因みに、隋書は、俀国について、「魏晋代以来中国と交流を続けていた」、つまり、倭の後継と明記しているので、中国側は倭はずっと九州北部にあったと認識していたことが明示されていると考えます。

〇開皇二十年(600年)のヤマト(飛鳥)から隋への遣使は倭国の歴史について詳しいことは何も言わず倭国から来たと伝えたのではないでしょうか?三世紀のヤマト王権成立過程において、大国主と台与の倭国を滅ぼしたヤマトが、280年に呉を滅ぼした西晋から追討されるのを恐れ、纏向の都をヤマトゥ(邪馬台)と呼称し、戦死した二人の間の子ホムダワケを初代祭祀王(応神天皇)として両親を祀らせたものと推理しました(何故、大和をヤマトと呼ぶのか?)。

〇しかし、7世紀末に遣唐使が倭国から日本国という国名変更を唐に届けるにあたり、このややこしい経緯をシナに正しく伝えられなかったので、旧唐書では倭国と日本国の二本立てとされてしまいました。遣唐使が後漢との正式交渉である建武中元二年(57年)の金印の話をしないで、高天原神話で押し通したからシナに全く信用されなかったのだと考えています。通説では国名変更が認められたと言われていますが、旧唐書がそれを完全に否定しています(「日本国」へ、八百年も掛かったのか?)。

川村氏は、隋使が、「竹斯国から東に十余国を経ると海岸があるのを知った」という記事を、いつの間にか長期間を経て海上移動で河内湾岸に着いたと解釈していますが、これは、解釈でなく「創作」に属するものです。裴世清が、延々数ヵ月に上る長距離移動の顛末を、すっぽり書き漏らしたと決め込んでいるのです。

裴世清は、文林郎、つまり、図書館司書のような役所(やくどころ)であり、職業柄、公式文献の読み書きについては熟達していたので、不用意な書き漏らしなどしないのです。まして、未踏の敵地で遠路遙か移動して、困難な寧遠の任務を果たしたという一大功績を、わざわざ逆粉飾して何も書かないはずがないのです。

また、中国側が、俀国を九州北部の手近な場所でなく遠隔の地と見ていたのなら、其の地に至る行程を書き漏らすのは、皇帝命令に反する抗命であり、他ならぬ「煬帝」に対してそのような抗命をしては、ただでは済まないのです。

最悪、使節団一同全員死罪であり、皇帝の意向次第では、全員の妻子も皆殺しになるのですから、裴世清一行は抗命などせず、使命を果たしたのです。隋書を原文に忠実に解釈するというのは、そう言う読みまで突き詰めることです。

以上は、随分丁寧に突き詰めたので、できることなら、川村氏ご自身の批判を受けたい位です。

〇それはいいですね。是非とも、玄人のディープな議論をお願い致します。

ただし、川村氏は、日本書紀という国内史料を、深く、深く読み込んで、そのように解釈する事を信念としているので、隋書は、史料解釈を必要とする外国史料に過ぎず、提示された解釈は、氏の信念に照らして、自動的に正しいことになるのですが、小生は、隋書、さらには、倭人伝しか見ていないので、川村氏の隋書解釈には同意できないのです。

貴兄は、無造作に「文献にあることをバカ正直」に信じることを蔑視されていますが、「まずは」文献を読むことに努め、外部資料は、厳格な史料批判を経て採り入れるというのが、素人の学ぶ道として、古代史学の正道と思いますので、ご意見には同意しかねます。以下、舊唐書論は、根拠不明なので同意できません。

〇実直に研鑽をつまれている先生方に向かって失礼とは思いましたが、適切な言葉を知らないので申し訳ありませんでした。自ら教養の無さを痛感しております。正道や王道を決してバカにしているわけではありませんので、何卒お許しのほど。

そうそう、安本美典氏の見解を転送されていますが、同書と引用書を読む限り、氏は、自任されているように、史学の使徒であるから、安直に断言するはずはなく、「三世紀九州の言葉と後世の大和の言葉が、遠大な距離と数世紀の時間を経て、文字記録に頼らずに繋がっていると見たら、依拠されている論議が正しいと判断できる」と言っているのであり、貴見は、いろいろな制約や前提をすっ飛ばして短縮しているので、正確な引用ではないのではないかと思量します。

〇早速、安本先生の著書を買い求めて頂いたとは、ありがとうございます。当時の倭人語の特徴の一つである多重母音の忌避については、数カ所で記載されており(pp.13-15,pp.35-36)、大野晋氏・森博達氏も母音音節が語中にこないという意見で一致しているようです(p.181)。従いまして、邪馬壱国は誤写か意図的な書き替えであって、倭人語ではないという結論です。ですから、十二世紀の版本に邪馬壱国とあったからこれを以って邪馬台国はなかったなどという説には到底賛成できません。日本建国の真相を解明して邪馬台国の意味が明確になったことはすでに述べさせていただきました。

この点を、世にある馬頭星雲を避けて、うまく表現する方法が見当たらなかったので、回答が遅れましたが、貴兄の指摘を受けて、すぐさま同書を買い込んで、念入りに読んだ上の意見です。貴兄に不愉快な言い回しになったとしたら、それは、小生の至らぬせいであり、御寛恕下さい。この程度の論者と見限って、諦めてください。

以上、貴兄の心情と食い違うので、ご不快かも知れませんが、少なくとも、古代史分野では、「文献」を深く理解するのが、第一歩であり、たとえ、不快な見解でも、説き伏せられてみることが必要かと思います。

いや、自分はどうなのかと言われそうですが、守り切れない自戒の言葉とお考えください。当方は、一介の電気技術者骨董品であって、専門家などではなく、あちこちで素人と触れ回っているので、くれぐれも誤解しないでいただきたいものです。

以上

投稿: ToYourDay | 2020年6月27日 (土) 00時22分

〇三世紀後半の北部九州では畿内の庄内式土器が大量に見つかっているのに対して、ヤマト王権発祥の地纏向遺跡では上述のとおり九州の土器がほとんど見られません(外来土器の1%以下)。東海や北陸・山陰の勢力が集結して行ったと分かる纏向遺跡での祭祀儀礼に北部九州勢が参加していないことから、上で述べたとおりヤマトと北部九州の倭国は敵対関係にあったと推定できます。結局、270年頃にヤマト勢が倭国を滅ぼし、北部九州を占領してヤマト政権が成立したものと分かります。九州に見られる前方後円墳は、吉備出身の物部氏主導のヤマト政権の支配下になった証拠であり、九州王朝とヤマト政権が七世紀まで両立していたことを考古学的に立証できないと思います(なぜヤマト王権の始まりが分かるの?( ^)o(^ ))。

〇九州王朝説の論拠のひとつとなった金印「漢委奴国王」の読み方「漢の委奴(いと)国」が誤りだということは、蛇の形の紐(つまみ)で分かります。漢王朝は印璽の紐の形をその民族のシンボルを象ったものにしています。その当時の倭人は蛇神(ナーガ)を信仰する江南の呉をルーツとする海人アズミ族であることが、金印の紐(つまみ)によって証明されます。ナーガの読みから奴と書かれましたが、日本では那珂、那賀、長柄、長良などのナーガに因む地名が各地に残っています。東夷の倭国王に金印が与えられたのも、倭人の王が太伯の後、つまり周王朝の子爵呉王の末裔であった事実も関係あるかも知れません(倭国王はアズミ族とは異なる呉王の一族で、長江文明を担った天皇伏羲の末裔)。蛇神(龍蛇神)が祀られていた名残は各地に見られます。龍王山が各地に在りますが、奴国王スサノヲあるいは大国主命を御神体としてアズミ族が祀ったものだと思います。アズミ族が開発した土地にアズミに因む地名なども数多く残っています(注)。神社のしめ縄や正月の鏡餅もヘビを象ったものですし、三輪山に祀られた大物主大神=大国主命もヘビですから、日本は古の倭の奴(ナーガ)国で間違いないのです。

〇上でも述べましたが、旧唐書に倭国と日本国が並立して書かれていることから七世紀まで日本と倭国は別物で、両者が対立していたと考えたのが九州王朝説の最初のアイデアだと思いますが、新唐書以降のシナの正史で日本国に一本化されていることを無視しています。新唐書に記載の王年代紀によって日本は古の倭の奴国とシナが理解して対外的に日本国と認定されたという事実に気付くと日本建国の真相が解明されます。

〇以上から、当方の心情の問題でなく、九州王朝の存在は考古学によって完全に否定されるという結論です。それ故、日本書紀に対する当方の解釈と異なる論点での川村先生のご意見が納得できるものでないにしろ、古代史フリークの中で根強い支持のある九州王朝説への批判に賛同する次第です。

〇一方、先生は先生で様々な知見から当方の意見とは違っていますが、当方は自身で掴んだ事実に基づく推論を提供するだけで、先生の信念を変えようなどという大それた意図は持ち合わせていないので、軽く受け流してくださいとお願いした次第です。今回、いつもの不躾な当方のコメントに真面目に対応していただきました。お陰様で、だいぶ頭を整理させていただき、心より感謝いたします。また、勉強させてもらいに伺いますので、どうぞよろしくお願い致します。

(注)江南をルーツとする海人アズミ族のクニ

( 黒字:宮地直一、青字:大場磐雄 による)

①筑前国 糟屋郡志珂郷、阿曇郷、志賀海(シカノアマ)神社

②壱岐・対馬 和多都美神社

③豊後国 戸为山部牛の妻阿曇部馬身賣(ウマミメ)他、海部郡

④長門国 下関市安園町富任 長門国豊浦團五十長凡海我孫

大津郡向津具村 八木家所有の畑地から有柄銅剣

⑤隠岐国 海部(アマ)郡 少領外従八位下阿曇三雄、海部郷

⑥伯耆国 會見(アツミ)郡安曇郷

西伯郡宇田川村 和名抄に安曇郷記載、石剣出土

⑦出雲国 簸川郡大社町杵築 海部が居住していた、銅戈が出土

⑧丹後国 熊野郡湊村函石濱 和名抄に安曇郷記載、石剣出土

與謝郡日置村 海部氏が奉斉する籠神社、石剣出土

⑨播磨国 揖保郡浦上里、石海 安曇連百足

⑩讃岐国 大内郡入野(ニフノ)郷 安曇茂丸戸他、讃岐是秀 安曇直眉他

⑪阿波国 男帝の御宇に供奉する神祇官選定阿曇部、名方郡の人安曇部栗麻呂宿禰、

和多都美豊玉比賣神社、海部郡

⑫淡路国 三原郡南方の野島は海人の本拠地、西南の方に阿萬(アマ)郷

⑬摂津国 安曇犬養連等の地、難波津の安曇江、安曇寺

⑭河内国 阿曇連等の地

⑮山城国 阿曇宿禰等の地

⑯近江国 伊香(イカコ)郡安曇郷(東北方湖辺の地であるが所在は明らかでない)

⑰美濃国 厚見郡、厚見郷

⑱三河国 渥美郡、渥美郷

⑲信濃国 更科郡氷鉋、斗賣郷 氷鉋斗賣神社 、埴科郡玉依比賣命神社

⑳信濃国 安曇郡 穂高神社 安曇部百鳥

以上の他に、「信濃の安曇」(笹川尚紀『信濃第 55 巻第 7 号』平成 15 年)によると、肥前国、

周防国、備中国、伊予国にも安曇連、安曇部の存在があるという

(「安曇氏の経歴と分布」より引用)

最後までお付き合い、どうもありがとうございます。

もしも疑問点などがありましたら遠慮なくお願いします。

よろしければポチ、ポチ、ポチっとお願いします( ^)o(^ )

原始・古墳時代ランキング

原始・古墳時代ランキング