いつも応援ありがとうございます。

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

「魏志倭人伝」に卑弥呼は以下のように書かれている。

「其の国、本亦(ま)た男子を以って王と為す。住(とどま)ること七、八十年、倭国乱れて、相攻伐すること年を歴たり。乃(すなわ)ち共に一女子を立てて王と為す。名付けて卑弥呼と日(い)う。鬼道に事(つか)え、能(よ)く衆を惑わす。年、巳(すで)に長大なれど夫婿無し。男弟有りて国を佐け治む。王と為りて自り以来、見(まみ)ゆること有る者少なし。婢千人を以って自ら侍らしむ。唯男子一人のみ有りて飲食を給し、辞を伝えて出入りす。居処・宮室・楼観・城柵、厳(おごそ)かに設け、常に人有りて兵を持ちて守衛す。」(藤堂明保ら「倭国伝」講談社学術文庫2010、p.101)

これだけの文章からだけではないだろうが、卑弥呼のイメージは倭国の乱を収める調整能力のある人物とか、鬼道とは当時の大陸で広がりつつあった道教の一派「五斗米道(ごとべいどう)」の影響を受けたものであるとか、色々と推測されているが、卑弥呼とは本当はどういう人物なのだろうか。刮目天が今まで検証する中で固まっているイメージは、よく言われる権力を持った女王のイメージとは少しかけ離れた人物だ。

勿論、卑弥呼は本名ではないのは直ぐに分かるが、卑弥呼は「ひめこ」と読む?(*^。^*)で述べたように、(1)日御子(ひみこ)説 (2)姫児(ひめご)説 (3)姫の命説 と色々あり、刮目天は以下のように結論付けた。

だから卑弥呼の当初は宗像族の海事関係のお告げを聞く巫女の役割だったことから考えて「姫巫女(ひめみこ)」だったが、女王になったので「姫御子(ひめみこ)」となったのだろう。ただし、卑弥呼の発音は(2)の説のとおり「ひめこ」だろうね(^_-)-☆。

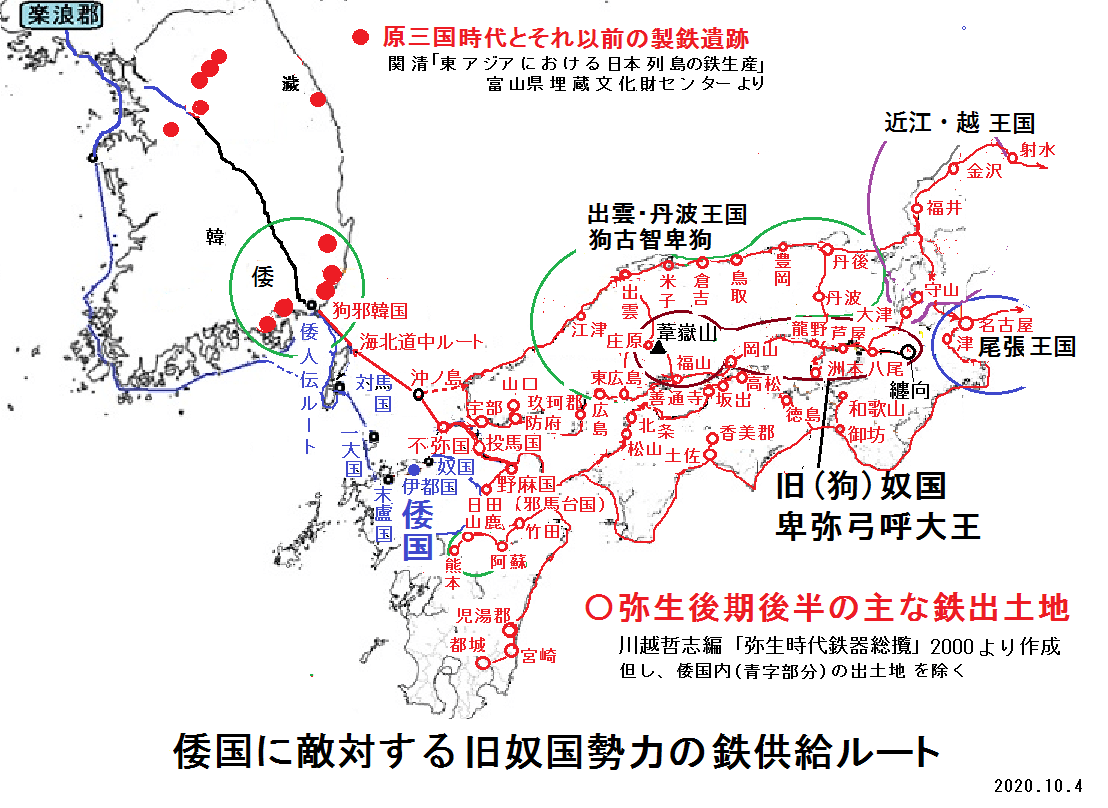

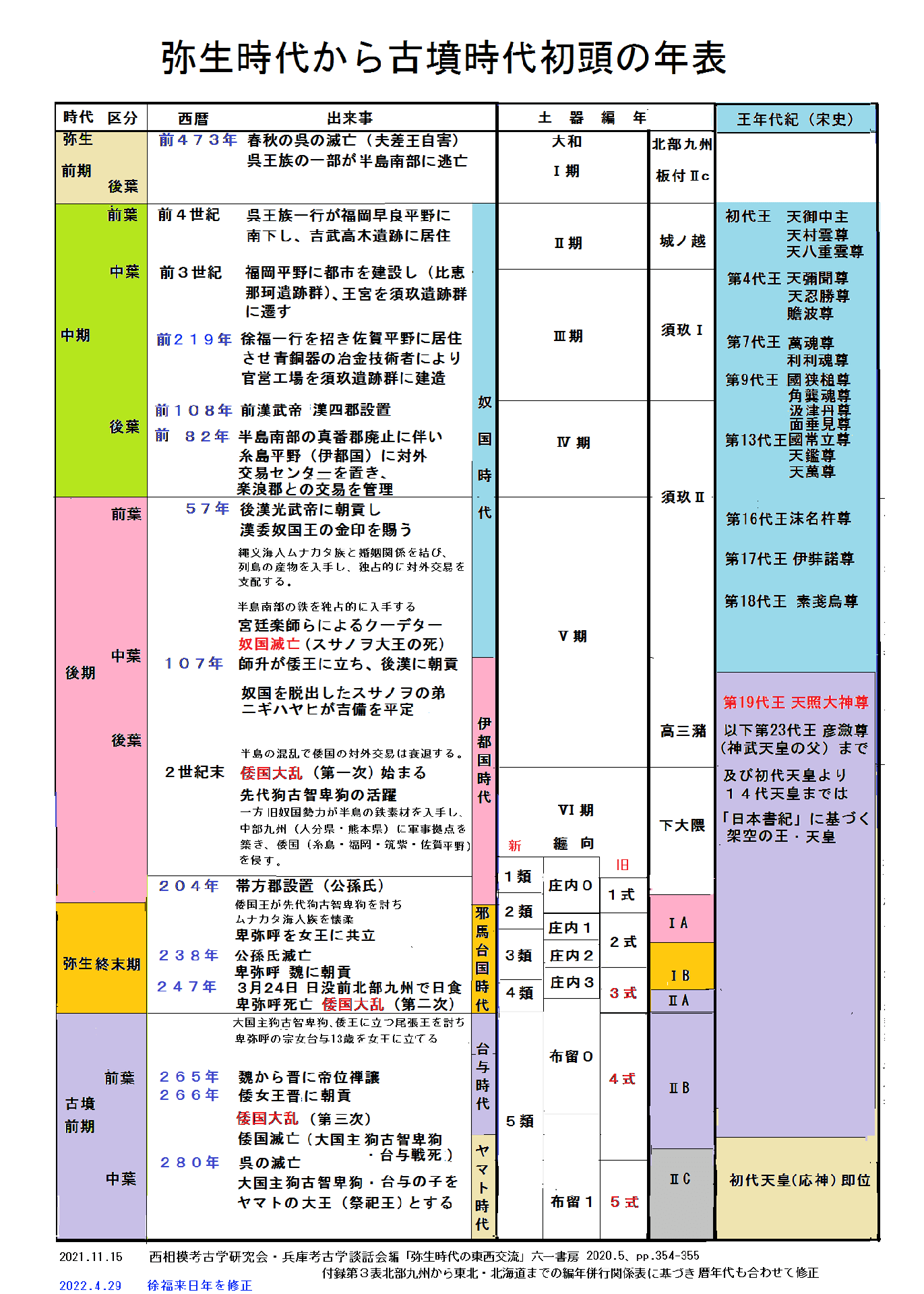

これはこれでいいかなと思うが、悲劇の女王台与のはなし(その3)で、女王台与も卑弥呼も祝女(はふりめ)の格好をして太陽神のお告げを聞く役割だろうと推理した。台与はたった十三歳で女王に立てられたが、卑弥呼はすでに年長大とあるので、恐らく三十歳近くだろうと考えている。どちらも鳥の羽を纏った恰好で踊りながら憑依して神のお告げを伝え、それによって台与の場合は大国主が、卑弥呼の場合は宮室に出入りするたった一人の男子を介して神託が伝えられた男弟(伊都国男王難升米)が政治を行う祭政一致の体制だ。だから吉野ヶ里遺跡や纏向遺跡のような大集落の一角に宮城を設けて、ほとんど人前には姿を見せず、沢山の兵士に守られた城柵の中で千人の侍女を侍らせて生活していたはずだと考えられていた。つまり邪馬台国はこのような大集落だというのが従来のイメージだった。

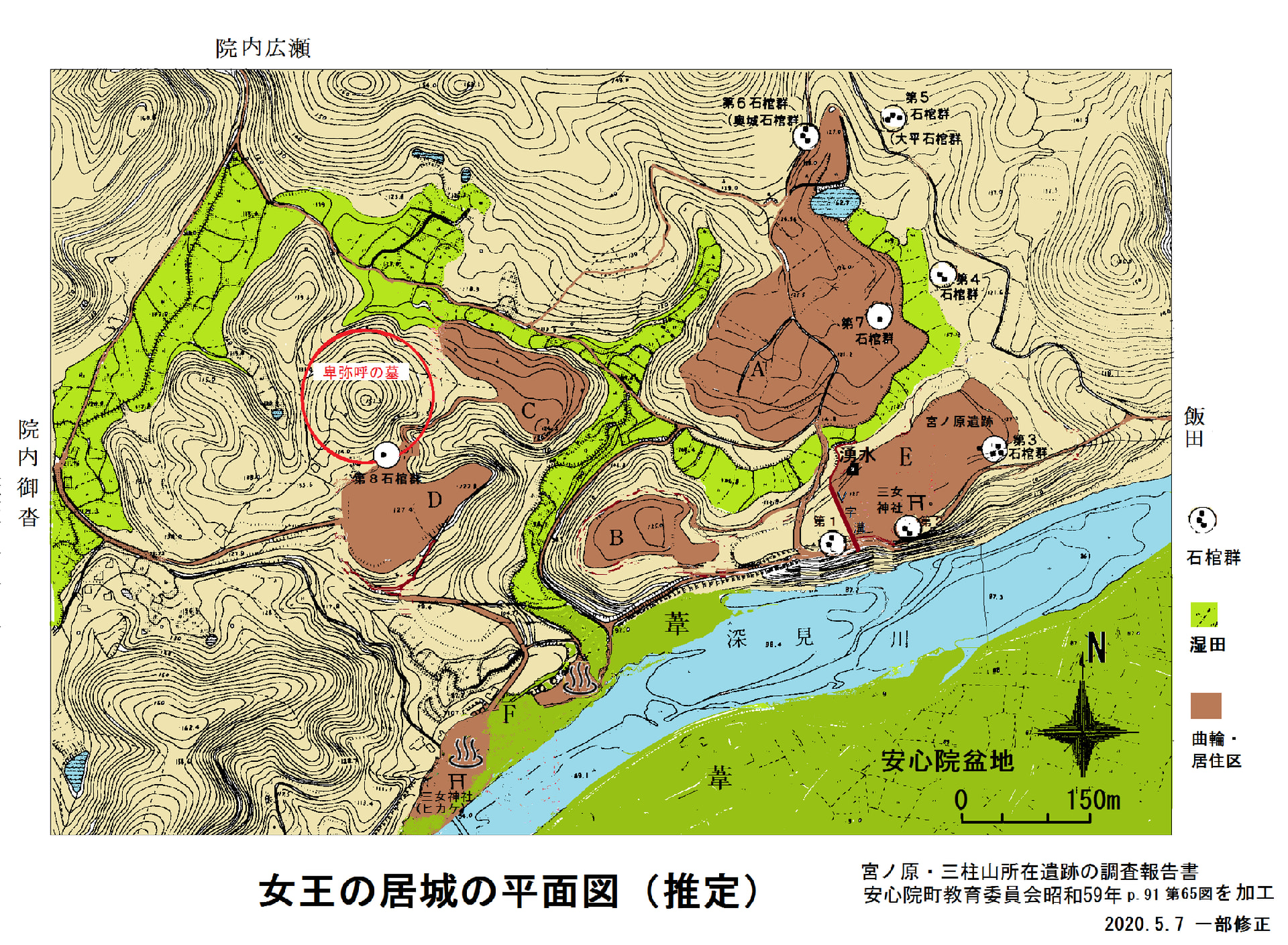

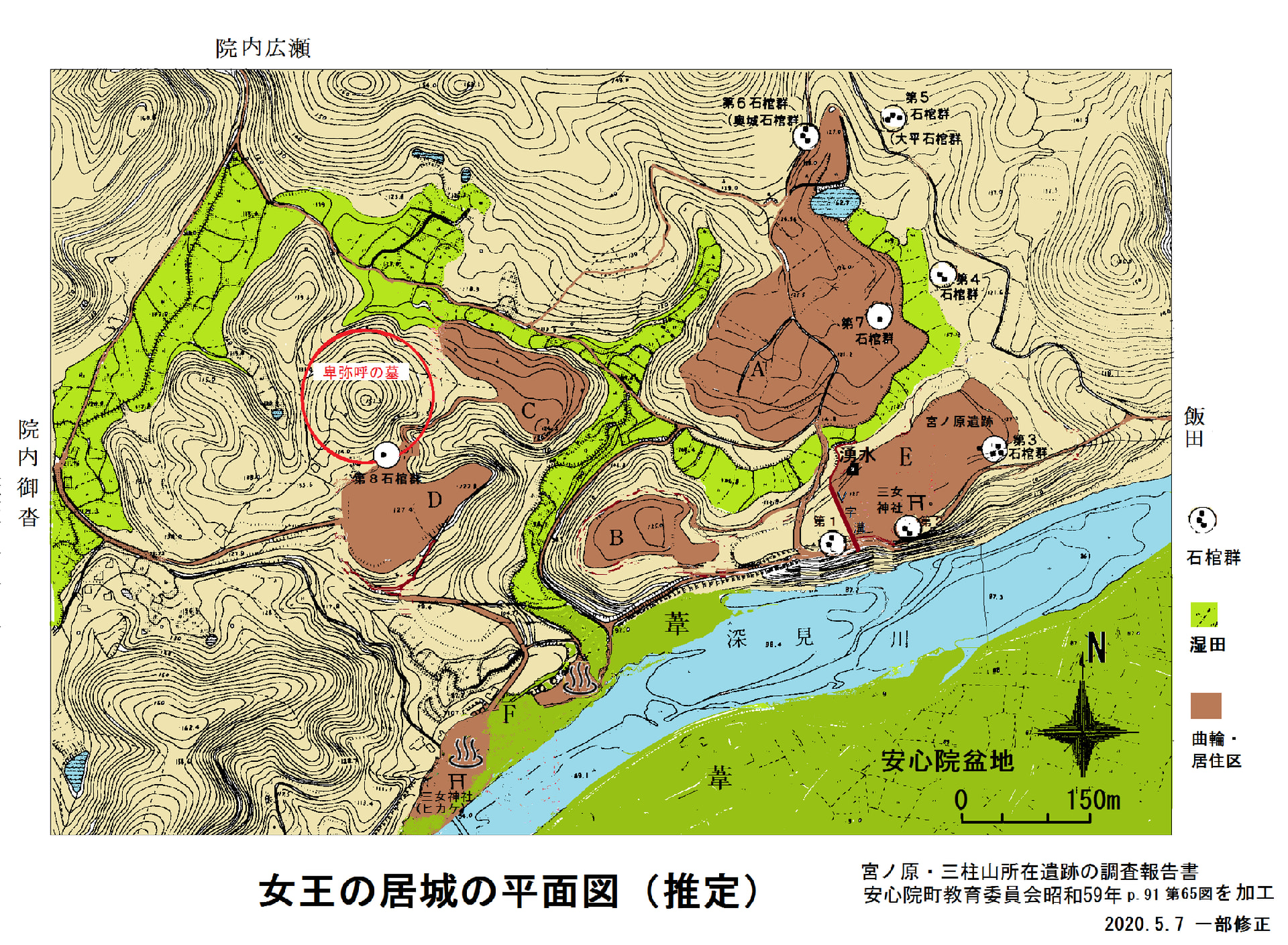

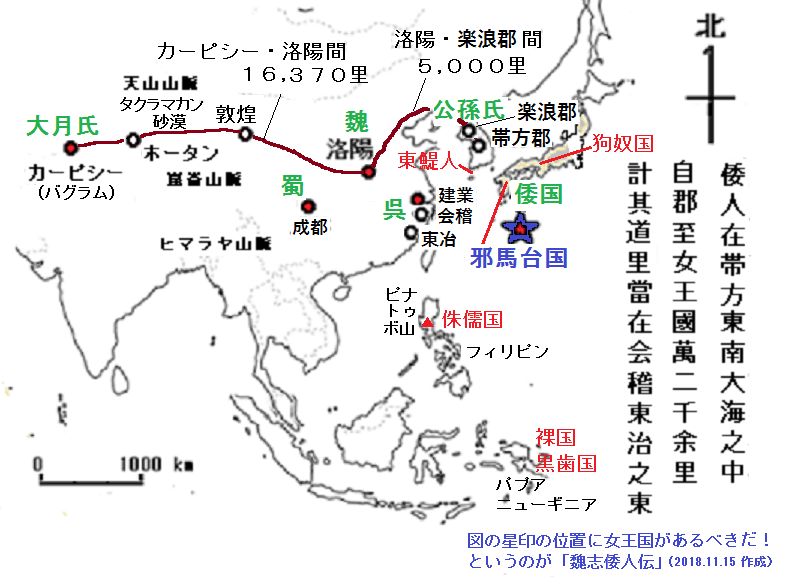

だが刮目天が突き止めた卑弥呼の居城は宇佐平野を流れる駅館川の東側の台地に拡がる大集落の中ではなく、川を遡って山間部に少し入った宇佐市安心院町の台地に造られた山城だった。当時から野麻(ヤマ)国と呼ばれていたらしい(宇佐市史上巻P.324によれば、和妙類聚抄の宇佐郡野麻郷が安心院町に比定されていた)。第一次倭国大乱の戦乱期に、敵に攻撃されやすい危険な不弥(うみ)国(糟屋郡新宮町から宗像大社あたりまでの海岸沿いの地区)から疎開し、女王になってからも伊都国や奴国の大都市に転居はしていないのだ。ヤマ国に台(女王)が居たとしたので邪馬台国という国名を難升米王が帯方郡太守劉夏と談合して決めたのだろう。邪馬台国はこの居城を中心として宇佐平野、日田・玖珠地区や大野川流域などの山間部から大分平野まで含むかなり広い領域だったと考えている。下は卑弥呼の居城の推定図だ。(2020.5.1 赤字修正)

A・C・D地区は居城の守備隊の兵士やらの住居と曲輪(くるわ)のある地区で、警護の兵士は、非番の時は湿田で稲作をしたり、川でスッポンや魚を獲って、卑弥呼に献上し、自らの食料を自給自足していたのだろう。水田の広さから考えて兵士とらの合計はおよそ二百名くらいではないだろうか。魏志倭人伝では侍女千人というが、卑弥呼が死んで殉死したが百余人なので千人というのは沢山という表現だったようだね(^_-)-☆

B地区は高台なので恐らく物見やぐらの楼観があった場所だろう。日食を卑弥呼もここで見たのかも知れない。日食が起こるのは不謹慎だったので卑弥呼自身も殺されるかもしれないと思ったのかな(;´Д`)まだ発掘されていないので想像でしかないが、多分太い柱の跡が見つかるだろう。

E地区には卑弥呼の宮室(祭祀場)跡に建てられた三女(さんみょう)神社がある。その西側に幅約2.5m、深さ1mのV字溝が見つかっており、城柵があったところだ。溝の中で銅鏃が見つかっているからヤマト勢のものだろう。恐らくそのすぐ東側に卑弥呼の居処があり、神社の東側は卑弥呼の世話をする侍女たちの住居だ。その地区は宮ノ原遺跡として発掘調査されているが、他の地区はほとんど未発掘だ(本当に卑弥呼の墓なのか?(^◇^))。

F地区は河原の露天風呂「卑弥呼の湯」だ。東西二か所にあり、男湯・女湯が分かれて日替わりではないだろう(*^▽^*)間は群生している葦で仕切られている。宮室に近い方が毎晩卑弥呼が入浴する女湯だ。西側は隊長や兵士たちの入る男湯だろうね。

卑弥呼は毎晩入浴後に、スッポン料理や山海の珍味を肴にして濁り酒を飲んで快適な生活を送っていたと思う。土製のおちょこが見つかっている。九十歳近くまで生きたはずだ。後の時代に同名の神社が男湯のあった場所に造られるが、その北側450mの位置に造られた径百余歩(直径150m)の卑弥呼の墓を遥拝する位置だ(卑弥呼の墓は見つかってるよ(^◇^))。ここの地名がなんと日食に因む「ヒカケ」の名前で残っていた。事件を知る後の人が付けた地名だ。これによって卑弥呼が伊都国の倭王の命令で、卑弥呼の世話役の男に殺された場所だと推理できた。

卑弥呼と男弟のような祭政一致政治体制は、それまで倭国には無かった体制だと考えているが、これが発展した形で琉球王国で行われていたのではないかと考えている。Wikiによれば、15世紀の第二尚氏時代の琉球神道における最高神女(ノロ)が聞得大君(きこえおおぎみ、きこえのおおきみ、チフィジン)と呼ばれる。聞得大君は琉球王国最高位の権力者である国王のおなり神に位置づけられ、国王と王国全土を霊的に守護するものとされた。そのため、主に王族の女性が任命されている。おなり神の「ヲナリ」とは沖縄方言で姉妹(ウナイ)を意味し、同胞の姉妹は、その兄弟(ヰキガ)の守護神であると信じられている。卑弥呼は男弟の守護神のような関係だとすれば卑弥呼は聞得大君の原初的な形とも考えられる。

ノロ(祝女)は沖縄県と鹿児島県奄美群島の琉球の信仰における女性の祭司。神官。巫(かんなぎ)であり、地域の祭祀を取りしきり、御嶽(ウタキ)を管理する。ヌール・ヌルとも発音される。

Wiki「御嶽 (沖縄)」によると、琉球の信仰における聖域に造られた「御嶽(うたき)」、「腰当森(くさてぃむい)」、「拝み山」などと呼ばれる祭祀用の施設だ。琉球の神話の神が存在、あるいは来訪する場所であり、また祖先神を祀る場でもある。日本本土に見られる神社の原初的形態である神籬(ひもろぎ、臨時に神を迎えるための依り代)の形式を伝えるものとWiki「琉球神道#信仰の由来」にある。

琉球の神は主に「来訪神」と「守護神」に分類でき、守護神や来訪神のいる異界・他界に豊穣を祈り、特に太陽神を最高神として崇める多神信仰である。とある。

ノロは琉球王国による宗教支配の手段として、沖縄本島の信仰を元に整備されて王国各地に配置されたとあり、卑弥呼は人前には出ないことから、このように組織化された司祭とは言えないだろう。

だからこの琉球神道と呼ばれるものの原形を見ていくと、卑弥呼の時代の祭祀が分かると考えられる。

【検証3】『神宿る島』宗像・沖ノ島の謎で見たように卑弥呼は後に宗像三女神とされたが、半島東海岸で見られる豊漁や安全を祈願する海娘神が原形であろうと考えた。半島東部の三捗市の海娘堂公園では男根を象った巨大な石棒が多数置かれている。ここに残る伝承は後でコリアンによって作られたものであると思われるが、石棒は三女神社に置かれた三柱石と同じもので、日本の各地で見られる縄文時代の祭祀・呪具とも同じものであることからもムナカタ海人族は縄文系だと考えている(【検証8】青谷大量殺人事件の真相は?(;´Д`))。半島の内陸部にも見られることから、縄文人がかなり古くから半島に入っていたようだ。

琉球神道に戻るが、ユタは、沖縄県と鹿児島県奄美群島の民間霊媒師(シャーマン)であり、霊的問題のアドバイス、解決を生業とする。や村落の個々の家や家族に関する運勢(ウンチ)、吉凶の判断(ハンジ)、禍厄の除災(ハレー)、病気の平癒祈願(ウグヮン)など私的な呪術信仰的領域に関与している。とWikiにあり、外部の精霊がその肉体に憑依する民間の巫女・シャーマンだ。東北地方のイタコのように死霊の憑依を受けてトランスに入り、第一人称でその託宣を述べるので一般に口寄せ巫女と言われる。卑弥呼に憑依するのが死霊ではなく太陽神ではあるが神託を口頭で告げるので「ユタ」の方が卑弥呼の宗教行為に近いと思われる。

ユタは入巫や成巫の過程で創出した特殊な神を奉じ、それが生涯にわたる守護神として信仰の対象となるとある。太陽神を祀る卑弥呼は、魏から青銅鏡を百枚入手したが、鏡によって太陽光を浴びてトランス状態になるのではないだろうか。鏡の背面には道教の思想の図柄が描かれているので、従来、道教の影響を強く受けていると思われてきたようだが、縄文時代から行われた太陽神信仰なので、太陽光を反射させ顔に当てさせ、背面の図柄を浮かび上がらせる神秘的な魔鏡効果の方が重要だったのではないだろうか?

勿論、鏡の用途としては奴国の時代から対外交易で入手したものを倭王が各地の首長たちに、倭王の支配下であることを確認するために配布し、更に首長たちは割った鏡に穴を開けて首飾りのペンダントを作り、部下たちに配布したと考えている。卑弥呼の鏡は女王台与が受け継ぎ、平原王墓に副葬された40面(直径46.5センチメートルの超大型内行花文鏡5面、方格規矩鏡32面など)かも知れない。これらの種類は後漢代に盛行し、中国各地で出土するものだ。三角縁神獣鏡は卑弥呼の後の時代の国産の鏡だと考えている。

沖縄の男性のY染色体DNAは55.6%が縄文系(D-M55)だと知られている(Wiki「日本人」Hammer et al. 2006)。琉球神道の原型は卑弥呼が属するムナカタ族のような縄文海人がもたらしたものではないだろうか。弥生時代にも奄美以南の暖かい海に生息するゴホウラやイモガイと呼ばれる貝で作った貝輪が北部九州などで交易されていた模様で、縄文海人族が運んでいたのだろう。

【参考記事】

古代史の謎を推理する(^_-)-☆

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければまたポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング「魏志倭人伝」に卑弥呼は以下のように書かれている。

「其の国、本亦(ま)た男子を以って王と為す。住(とどま)ること七、八十年、倭国乱れて、相攻伐すること年を歴たり。乃(すなわ)ち共に一女子を立てて王と為す。名付けて卑弥呼と日(い)う。鬼道に事(つか)え、能(よ)く衆を惑わす。年、巳(すで)に長大なれど夫婿無し。男弟有りて国を佐け治む。王と為りて自り以来、見(まみ)ゆること有る者少なし。婢千人を以って自ら侍らしむ。唯男子一人のみ有りて飲食を給し、辞を伝えて出入りす。居処・宮室・楼観・城柵、厳(おごそ)かに設け、常に人有りて兵を持ちて守衛す。」(藤堂明保ら「倭国伝」講談社学術文庫2010、p.101)

これだけの文章からだけではないだろうが、卑弥呼のイメージは倭国の乱を収める調整能力のある人物とか、鬼道とは当時の大陸で広がりつつあった道教の一派「五斗米道(ごとべいどう)」の影響を受けたものであるとか、色々と推測されているが、卑弥呼とは本当はどういう人物なのだろうか。刮目天が今まで検証する中で固まっているイメージは、よく言われる権力を持った女王のイメージとは少しかけ離れた人物だ。

勿論、卑弥呼は本名ではないのは直ぐに分かるが、卑弥呼は「ひめこ」と読む?(*^。^*)で述べたように、(1)日御子(ひみこ)説 (2)姫児(ひめご)説 (3)姫の命説 と色々あり、刮目天は以下のように結論付けた。

だから卑弥呼の当初は宗像族の海事関係のお告げを聞く巫女の役割だったことから考えて「姫巫女(ひめみこ)」だったが、女王になったので「姫御子(ひめみこ)」となったのだろう。ただし、卑弥呼の発音は(2)の説のとおり「ひめこ」だろうね(^_-)-☆。

これはこれでいいかなと思うが、悲劇の女王台与のはなし(その3)で、女王台与も卑弥呼も祝女(はふりめ)の格好をして太陽神のお告げを聞く役割だろうと推理した。台与はたった十三歳で女王に立てられたが、卑弥呼はすでに年長大とあるので、恐らく三十歳近くだろうと考えている。どちらも鳥の羽を纏った恰好で踊りながら憑依して神のお告げを伝え、それによって台与の場合は大国主が、卑弥呼の場合は宮室に出入りするたった一人の男子を介して神託が伝えられた男弟(伊都国男王難升米)が政治を行う祭政一致の体制だ。だから吉野ヶ里遺跡や纏向遺跡のような大集落の一角に宮城を設けて、ほとんど人前には姿を見せず、沢山の兵士に守られた城柵の中で千人の侍女を侍らせて生活していたはずだと考えられていた。つまり邪馬台国はこのような大集落だというのが従来のイメージだった。

だが刮目天が突き止めた卑弥呼の居城は宇佐平野を流れる駅館川の東側の台地に拡がる大集落の中ではなく、川を遡って山間部に少し入った宇佐市安心院町の台地に造られた山城だった。当時から野麻(ヤマ)国と呼ばれていたらしい(宇佐市史上巻P.324によれば、和妙類聚抄の宇佐郡野麻郷が安心院町に比定されていた)。第一次倭国大乱の戦乱期に、敵に攻撃されやすい危険な不弥(うみ)国(糟屋郡新宮町から宗像大社あたりまでの海岸沿いの地区)から疎開し、女王になってからも伊都国や奴国の大都市に転居はしていないのだ。ヤマ国に台(女王)が居たとしたので邪馬台国という国名を難升米王が帯方郡太守劉夏と談合して決めたのだろう。邪馬台国はこの居城を中心として宇佐平野、日田・玖珠地区や大野川流域などの山間部から大分平野まで含むかなり広い領域だったと考えている。下は卑弥呼の居城の推定図だ。(2020.5.1 赤字修正)

A・C・D地区は居城の守備隊の兵士やらの住居と曲輪(くるわ)のある地区で、警護の兵士は、非番の時は湿田で稲作をしたり、川でスッポンや魚を獲って、卑弥呼に献上し、自らの食料を自給自足していたのだろう。水田の広さから考えて兵士とらの合計はおよそ二百名くらいではないだろうか。魏志倭人伝では侍女千人というが、卑弥呼が死んで殉死したが百余人なので千人というのは沢山という表現だったようだね(^_-)-☆

B地区は高台なので恐らく物見やぐらの楼観があった場所だろう。日食を卑弥呼もここで見たのかも知れない。日食が起こるのは不謹慎だったので卑弥呼自身も殺されるかもしれないと思ったのかな(;´Д`)まだ発掘されていないので想像でしかないが、多分太い柱の跡が見つかるだろう。

E地区には卑弥呼の宮室(祭祀場)跡に建てられた三女(さんみょう)神社がある。その西側に幅約2.5m、深さ1mのV字溝が見つかっており、城柵があったところだ。溝の中で銅鏃が見つかっているからヤマト勢のものだろう。恐らくそのすぐ東側に卑弥呼の居処があり、神社の東側は卑弥呼の世話をする侍女たちの住居だ。その地区は宮ノ原遺跡として発掘調査されているが、他の地区はほとんど未発掘だ(本当に卑弥呼の墓なのか?(^◇^))。

F地区は河原の露天風呂「卑弥呼の湯」だ。東西二か所にあり、男湯・女湯が分かれて日替わりではないだろう(*^▽^*)間は群生している葦で仕切られている。宮室に近い方が毎晩卑弥呼が入浴する女湯だ。西側は隊長や兵士たちの入る男湯だろうね。

卑弥呼は毎晩入浴後に、スッポン料理や山海の珍味を肴にして濁り酒を飲んで快適な生活を送っていたと思う。土製のおちょこが見つかっている。九十歳近くまで生きたはずだ。後の時代に同名の神社が男湯のあった場所に造られるが、その北側450mの位置に造られた径百余歩(直径150m)の卑弥呼の墓を遥拝する位置だ(卑弥呼の墓は見つかってるよ(^◇^))。ここの地名がなんと日食に因む「ヒカケ」の名前で残っていた。事件を知る後の人が付けた地名だ。これによって卑弥呼が伊都国の倭王の命令で、卑弥呼の世話役の男に殺された場所だと推理できた。

卑弥呼と男弟のような祭政一致政治体制は、それまで倭国には無かった体制だと考えているが、これが発展した形で琉球王国で行われていたのではないかと考えている。Wikiによれば、15世紀の第二尚氏時代の琉球神道における最高神女(ノロ)が聞得大君(きこえおおぎみ、きこえのおおきみ、チフィジン)と呼ばれる。聞得大君は琉球王国最高位の権力者である国王のおなり神に位置づけられ、国王と王国全土を霊的に守護するものとされた。そのため、主に王族の女性が任命されている。おなり神の「ヲナリ」とは沖縄方言で姉妹(ウナイ)を意味し、同胞の姉妹は、その兄弟(ヰキガ)の守護神であると信じられている。卑弥呼は男弟の守護神のような関係だとすれば卑弥呼は聞得大君の原初的な形とも考えられる。

ノロ(祝女)は沖縄県と鹿児島県奄美群島の琉球の信仰における女性の祭司。神官。巫(かんなぎ)であり、地域の祭祀を取りしきり、御嶽(ウタキ)を管理する。ヌール・ヌルとも発音される。

Wiki「御嶽 (沖縄)」によると、琉球の信仰における聖域に造られた「御嶽(うたき)」、「腰当森(くさてぃむい)」、「拝み山」などと呼ばれる祭祀用の施設だ。琉球の神話の神が存在、あるいは来訪する場所であり、また祖先神を祀る場でもある。日本本土に見られる神社の原初的形態である神籬(ひもろぎ、臨時に神を迎えるための依り代)の形式を伝えるものとWiki「琉球神道#信仰の由来」にある。

琉球の神は主に「来訪神」と「守護神」に分類でき、守護神や来訪神のいる異界・他界に豊穣を祈り、特に太陽神を最高神として崇める多神信仰である。とある。

ノロは琉球王国による宗教支配の手段として、沖縄本島の信仰を元に整備されて王国各地に配置されたとあり、卑弥呼は人前には出ないことから、このように組織化された司祭とは言えないだろう。

だからこの琉球神道と呼ばれるものの原形を見ていくと、卑弥呼の時代の祭祀が分かると考えられる。

【検証3】『神宿る島』宗像・沖ノ島の謎で見たように卑弥呼は後に宗像三女神とされたが、半島東海岸で見られる豊漁や安全を祈願する海娘神が原形であろうと考えた。半島東部の三捗市の海娘堂公園では男根を象った巨大な石棒が多数置かれている。ここに残る伝承は後でコリアンによって作られたものであると思われるが、石棒は三女神社に置かれた三柱石と同じもので、日本の各地で見られる縄文時代の祭祀・呪具とも同じものであることからもムナカタ海人族は縄文系だと考えている(【検証8】青谷大量殺人事件の真相は?(;´Д`))。半島の内陸部にも見られることから、縄文人がかなり古くから半島に入っていたようだ。

琉球神道に戻るが、ユタは、沖縄県と鹿児島県奄美群島の民間霊媒師(シャーマン)であり、霊的問題のアドバイス、解決を生業とする。や村落の個々の家や家族に関する運勢(ウンチ)、吉凶の判断(ハンジ)、禍厄の除災(ハレー)、病気の平癒祈願(ウグヮン)など私的な呪術信仰的領域に関与している。とWikiにあり、外部の精霊がその肉体に憑依する民間の巫女・シャーマンだ。東北地方のイタコのように死霊の憑依を受けてトランスに入り、第一人称でその託宣を述べるので一般に口寄せ巫女と言われる。卑弥呼に憑依するのが死霊ではなく太陽神ではあるが神託を口頭で告げるので「ユタ」の方が卑弥呼の宗教行為に近いと思われる。

ユタは入巫や成巫の過程で創出した特殊な神を奉じ、それが生涯にわたる守護神として信仰の対象となるとある。太陽神を祀る卑弥呼は、魏から青銅鏡を百枚入手したが、鏡によって太陽光を浴びてトランス状態になるのではないだろうか。鏡の背面には道教の思想の図柄が描かれているので、従来、道教の影響を強く受けていると思われてきたようだが、縄文時代から行われた太陽神信仰なので、太陽光を反射させ顔に当てさせ、背面の図柄を浮かび上がらせる神秘的な魔鏡効果の方が重要だったのではないだろうか?

勿論、鏡の用途としては奴国の時代から対外交易で入手したものを倭王が各地の首長たちに、倭王の支配下であることを確認するために配布し、更に首長たちは割った鏡に穴を開けて首飾りのペンダントを作り、部下たちに配布したと考えている。卑弥呼の鏡は女王台与が受け継ぎ、平原王墓に副葬された40面(直径46.5センチメートルの超大型内行花文鏡5面、方格規矩鏡32面など)かも知れない。これらの種類は後漢代に盛行し、中国各地で出土するものだ。三角縁神獣鏡は卑弥呼の後の時代の国産の鏡だと考えている。

沖縄の男性のY染色体DNAは55.6%が縄文系(D-M55)だと知られている(Wiki「日本人」Hammer et al. 2006)。琉球神道の原型は卑弥呼が属するムナカタ族のような縄文海人がもたらしたものではないだろうか。弥生時代にも奄美以南の暖かい海に生息するゴホウラやイモガイと呼ばれる貝で作った貝輪が北部九州などで交易されていた模様で、縄文海人族が運んでいたのだろう。

【参考記事】

古代史の謎を推理する(^_-)-☆

最後までお付き合い、ありがとうございます。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

福岡市博物館 金印

福岡市博物館 金印