いつも、ありがとうございます。

よろしければポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

鉄のネットワークが各地に拡大する中で各地の部族長(首長)の部族内での権力が大きくなって行き、大型四隅突出型墳丘墓が造成され、首長継承の儀礼が行われるようになります。その後さらに大規模な古墳が作られるようになり、弥生時代後期前半まで残っていた縄文系の穀霊・祖霊祭祀から首長霊祭祀に変わり、古墳時代の先駆けになったと考えられます(詳細は「銅鐸祭祀は何故、消えた?」参照)。

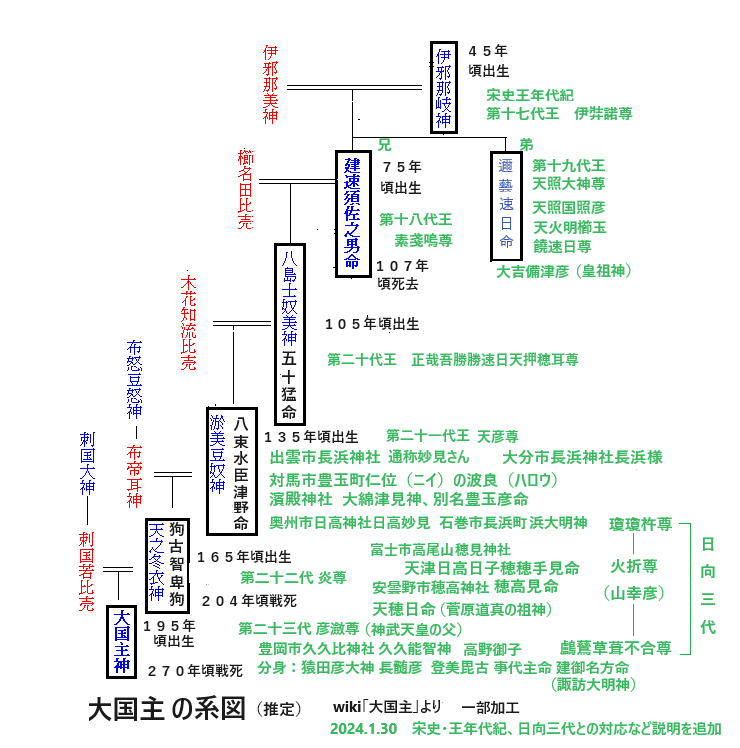

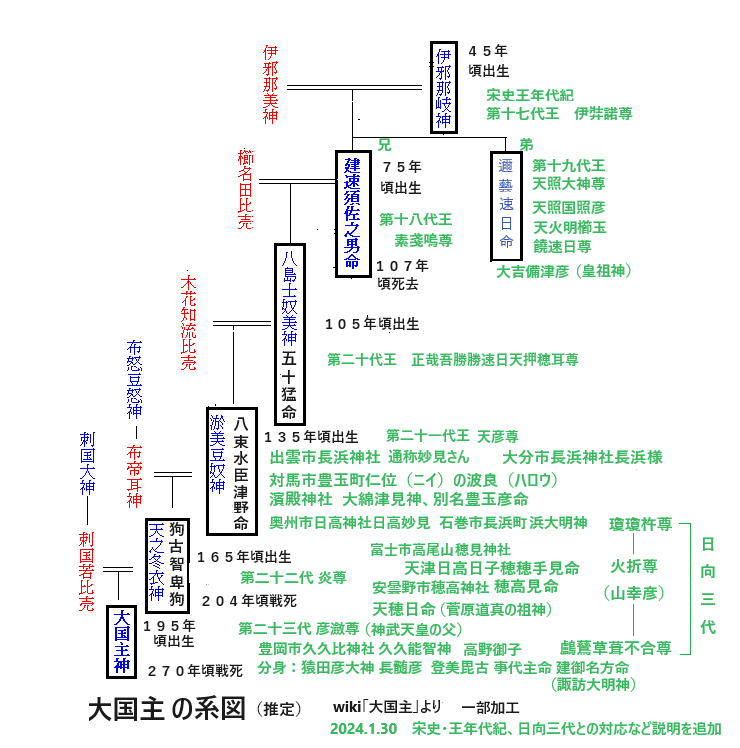

八束命やその御子日高彦が西谷墳丘墓群を作り、祖父イタケルやその姉妹が3号墳と2号墳でそれぞれ八束命が祀ったと推理しています。そして日高彦は最大の9号墳で八束命を改葬して、王位継承の儀礼を行ったと考えています(詳細は「国引き神話は史実だった?(その5)西谷墳墓群の被葬者は?」参照)。日高彦は幼少期から父八束命に連れられて列島内の辰砂(水銀朱)などを発掘するために、記紀で日高見国と呼ばれる北上川流域まで出かけて発掘の拠点を作っていたので、東北弁は出雲弁の影響を受けていると考えています(詳細は「東北弁のルーツは出雲弁だった?」参照)。

日高彦は八束命の戦略に従って菊池川流域に前線基地として山鹿市方保田東原遺跡(かとうだひがしばるいせき)などを築いて、山陰や畿内の兵士を呼び集め、半島の混乱で衰退気味の倭国を襲ったと、弥生後期後半の鉄鏃・銅鏃の出土状況から推理しています(詳細は「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。佐賀平野や筑後平野に留まらず福岡平野や糸島平野まで侵略し、帥升の子孫の倭国王難升米を苦しめ、倭国は滅亡寸前まで追い込まれた模様です。倭国は楽浪郡との交易が途絶えて、鉄素材不足で鉄鏃など鉄製武器が作れなくなった模様で、福岡平野の集落で青銅祭器を溶かして銅鏃を作っています。

すでに「【大発見!】大国主命の生誕地か?」で説明しましたが、地名が豊岡市竹野町です。地元で「濱の天神さん」と呼ばれる鷹野神社の主祭神が建御雷神(タケミカズチ、大国主に国譲りさせた神)、その相殿に天穂日命(天神様菅原道真の祖神、日高彦)と天満大自在天神(菅原道真)が祀られています。鷹野神社の社伝によればその元宮はその北西の猫埼半島の付け根の小山に在る五社大明神です。天照皇大神宮つまり久々遅彦(高野御子、久々遅彦は王の襲名)を主祭神として、右側に八幡宮・愛宕神社、左側に春日神社・住吉神社となっていますが、そこに先代久々遅彦(魏志倭人伝の狗古智卑狗)つまり国譲り神話で天穂日命として隠された日高彦の王宮とした場所でしょう。日高彦の御子である高野御子(日高の御子を隠す隠語)はこの地で生まれたののだと推理しました(注1)。

藤原氏は高野山と丹生都比売神社の縁起に、高野御子が日高彦の御子であることを隠すために丹生都比売の子として登場させました。さらに日高彦と高野御子ゆかりの地を竹野と変えさせたとわかります(豊岡市竹野町は「たけの」ですが、丹後半島の地元は「たかの」呼んでいます)。弘法大師空海は修行場とした金剛峯寺の山号を高野山としたのです。つまり藤原氏によって徹底的に隠されたスサノヲを祖とする出雲・丹波三代(八束水臣津野命・日高彦・高野御子)の鎮魂によって、その祟りからこの世を護るための超能力を獲得するために空海は真言密教を開いたということなのです(注2)。

先述の銅鏃と思われるものが方保田東原や菊池市台(うてな)遺跡の環濠から出土していますので、倭国が日高彦の部隊を急襲したと推理しています。204年に公孫氏が半島を平定し、楽浪郡の南に帯方郡を設置したので、倭国は息を吹き返し、油断していた日高彦が難升米らに討たれたと推理しています。

日高彦の右腕の赤坂比古(和邇氏の祖、魏志倭人伝の伊聲耆)は遺体を日高彦の王宮(京丹後市竹野神社)のある丹後半島赤坂今井墳丘墓まで運び弔ったと考えています(詳細は「赤坂今井墳丘墓の被葬者は?」参照)。赤坂比古は倭国大乱で大活躍していた王を喪って、後継者の高野御子(後の大国主)はまだ幼いので途方に暮れていたはずです。そこに難升米は赤坂比古を懐柔する工作を行ったと推理しました。赤坂比古は八束命の娘を妻にして生まれた長女イチキシマヒメを姫巫女(卑弥呼)とするシャーマン王ですので、卑弥呼の太陽神のお告げによって政治を行うことを条件で狗奴国を裏切ったと推理しています。

倭国はこの時期を境にして、それまで盛行していた甕棺墓が急激に衰退しています。倭国が滅亡寸前まで追い込まれていたので、甕棺祭祀も行えない状態にまで追い込まれていたのだと思います。ということで、赤坂比古が倭国王難升米のパートナーとして活躍したので、倭国は帯方郡との交易に加えて半島南部の鉄資源までも手に入れることになりました。

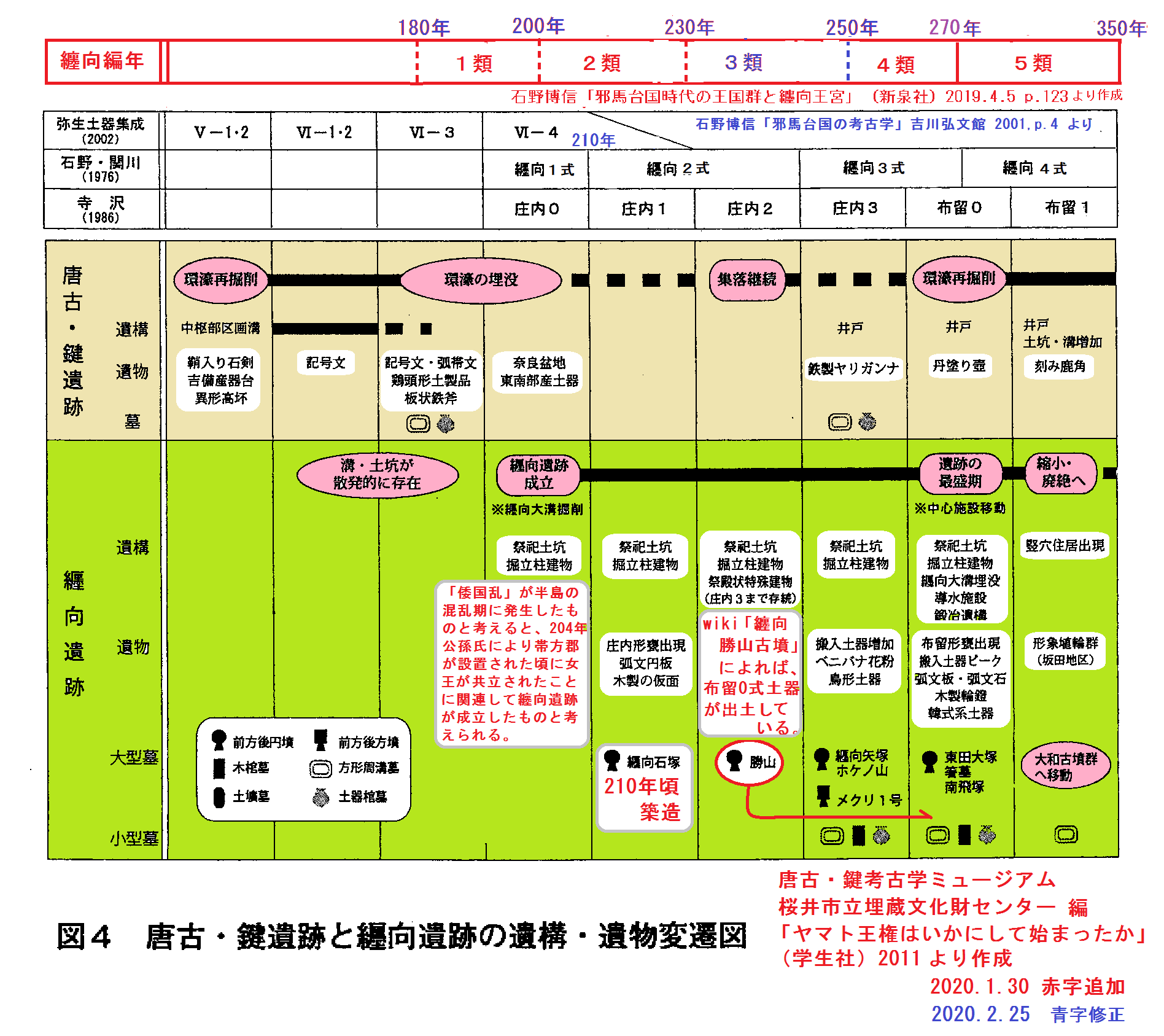

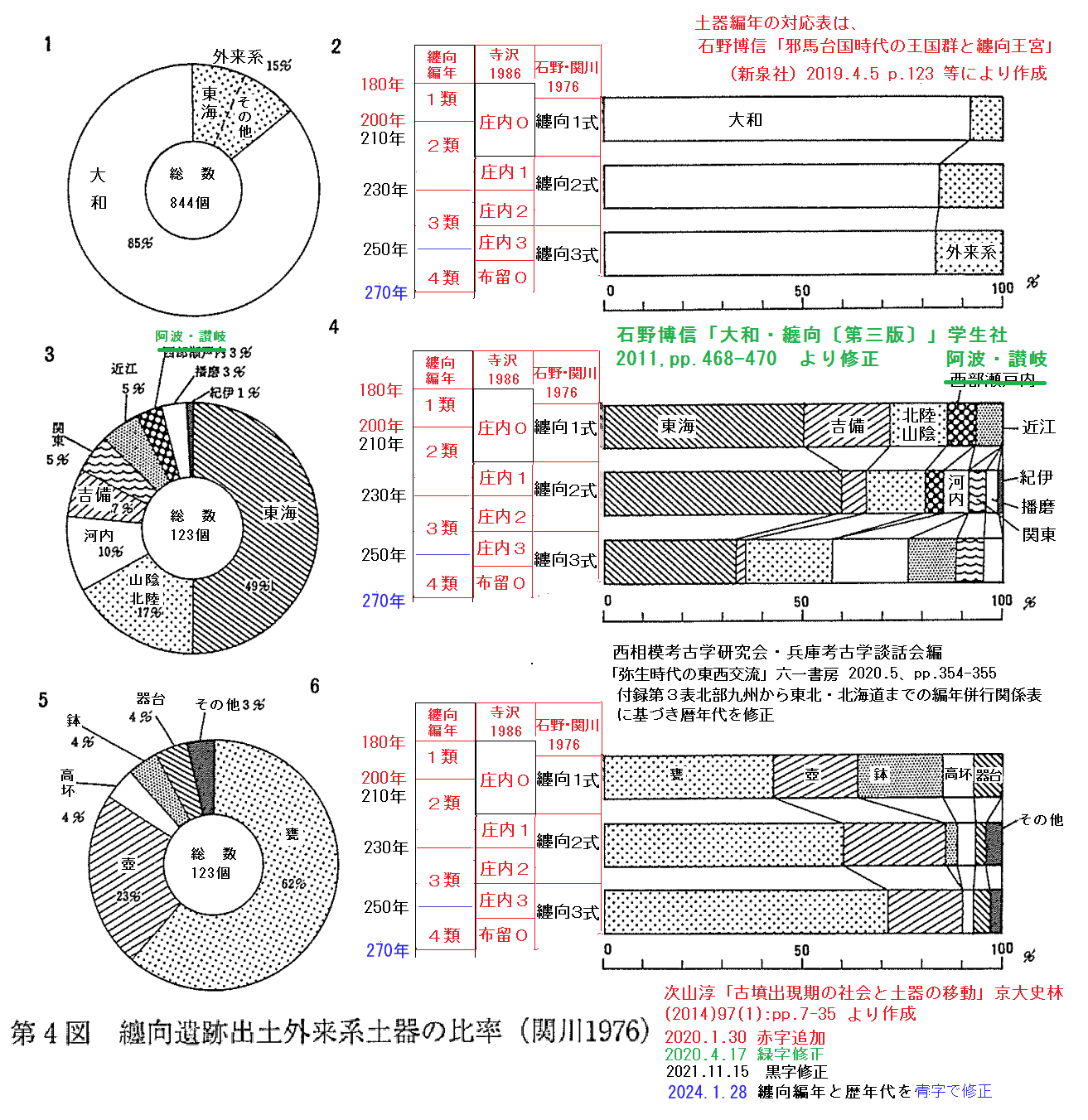

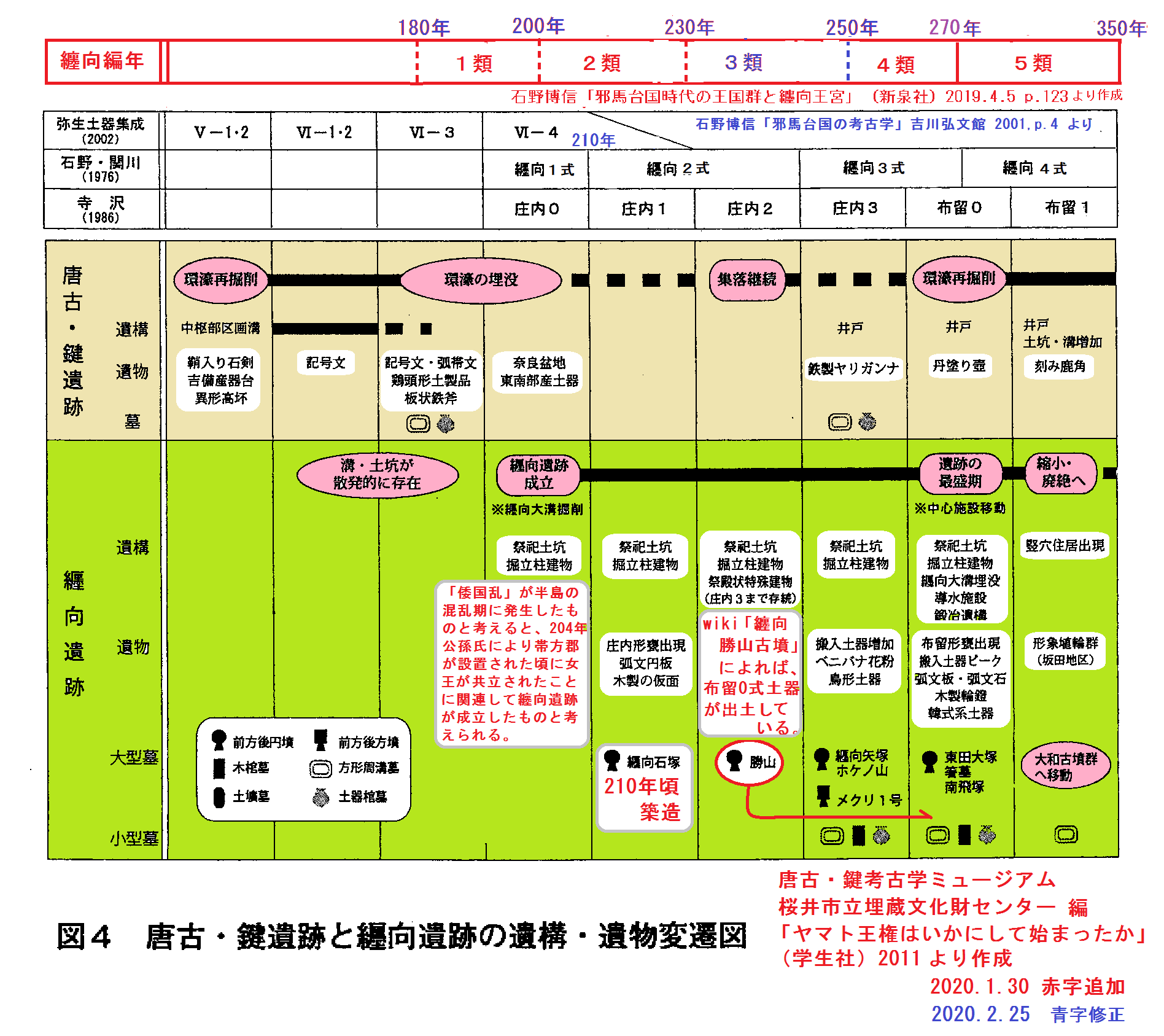

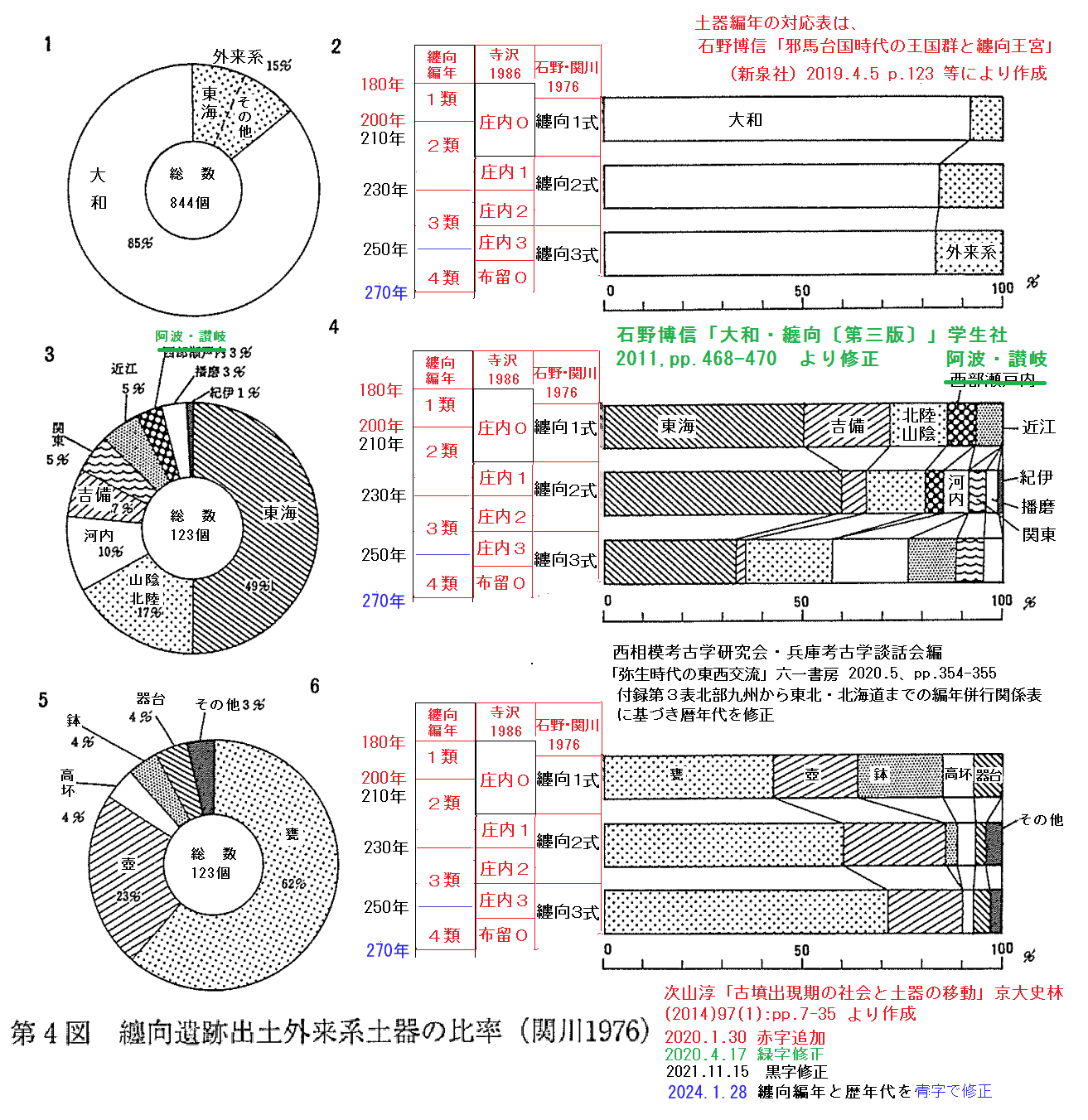

一方、狗奴国には鉄資源が供給されなくなったために狗奴国王先代卑弥弓呼(ニギハヤヒ大王の子孫、記紀の開化天皇)が吉備から、西側からの攻撃を防ぐ生駒・葛城山系のある大和盆地の東側に纏向遺跡を造成し王都としました。210年頃築造とされる最初の纏向型前方後円墳の石塚古墳でニギハヤヒ大王を改葬するために、各地の旧奴国ゆかり王族・首長らを呼び寄せたと推理しています。纏向遺跡は水田などを持たない祭祀に特化した都市で、田原本町唐古・鍵遺跡の出雲・丹波王(生前の日高彦)配下の縄文系住人が使役され、集まった各地の人々に食料を供給したと考えられます。

日高彦の王子高野御子が成人し、赤坂今井墳丘墓で母刺国若比売の葬儀を行って正式に出雲・丹後王として狗奴国王を補佐できるようになったと考えています。豪華な頭飾りが副葬されていますので、大国主の母のものでしょう(詳細は「赤坂今井墳丘墓の被葬者は?」参照)。

弥生王墓の重要性について(書籍紹介もかねて)

大丹波チャンネル@YouTube

纏向遺跡の大型建物内では連日、倭国懲伏の祈祷を行い、倭国遠征の計画を練っていたと思われます。先代卑弥弓呼が崩御し、後を継いだ王(記紀の崇神天皇)が九州遠征を決断しました。仲哀天皇の熊襲征伐の話になっています。仲哀天皇は大神の神託を疑ったので、崩御する話になっていますが、倭国王に立った尾張王乎止与命(おとよのみこと)が大国主高野御子(記紀の武内宿禰)に討たれた史実を誤魔化しています。この後の高野御子が13歳の台与(近江・越を根拠地とするムナカタ族息長宿禰王の姫巫女、記紀神話の神功皇后)を卑弥呼の宗女として倭国女王に立て、狗奴国を裏切ります。高野御子の倭国が列島の大半に拡大されたので記紀神話などで大国主と呼ばれるようになったのです。日本が建国される話(詳細は「【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その1)から(その4)」・「【検証19】日本建国のための戦いだ!」参照)と藤原氏により史実隠ぺいのために特に創作された出雲・丹後地方の伝承について長くなるので、またの機会にします。

(注1)これは四世紀に和邇氏が日高彦の終焉地に造成した山鹿市津袋古墳群の中の茶臼塚古墳から、その鬼門(北東方向)にある大国主が卑弥呼の死後の内戦に勝利して最初に国造りした宇佐市安心院町佐田地区の霊山米神山(475m)の山頂に引いた霊ラインをさらに延長した先に正確に五社大明神があるのです。さらに五社大明神のある小山の麓に置かれた誕生之浦の石碑が見つかったからです。国譲り神話のタケミカズチ神が上陸した場所という地元の伝承ですが、この石碑から高野御子(大国主)が生まれた場所だと分かります。茶臼塚古墳は丹後地方で見られる方形台状墓ですが、広大な鹿本平野を見下ろす高台にあり、倭国大乱で大活躍し、戦死した先代狗古智卑狗日高彦に相応しい立派な古墳です。その墳頂に大日如来の石祠が置かれており、大国主命の本地仏弥勒菩薩が胎蔵曼荼羅中央部の中台八葉院の中央の大日如来の鬼門(北東方向)に位置します。一方、米神山中腹の月の神谷に置かれた複数の石柱の方向が一斉に裏鬼門(南西方向)にある茶臼塚古墳に一斉に向けられていたのです。間違いなく、双方の関係を示していますので、四・五百キロも離れた地点を正確に結ぶ霊ラインをどのようにして作ったのか、とても不思議です(詳細は「【検証24】狗古智卑狗の墓発見!(その1)・(その2)」・「猿田彦大神の石碑のなぞ?」・「【大発見!】大国主命の生誕地か?」参照)。

(注2)空海から密教を習った伝教大師最澄も空海と同じ目的で比叡山延暦寺で天台宗を開いたのです。すでに日枝山は古代より大山咋神(おおやまくいのかみ、大物主神)が鎮座する神山として崇められていましたので、天智天皇が大津京の鎮護のために即位七年(668年)に日枝山麓の大津市坂本に大国主神(大山咋神)を祀る日吉大社を創建していました。最澄は日枝山を比叡山と改名し、大国主の本地仏を大黒天として国家鎮護の修行の場としました。

【関連記事】

高野御子の歌(その1)・(その2)犬猿の仲の由来かも

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

最後まで読んでいただき、感謝します。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング

よろしければポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング鉄のネットワークが各地に拡大する中で各地の部族長(首長)の部族内での権力が大きくなって行き、大型四隅突出型墳丘墓が造成され、首長継承の儀礼が行われるようになります。その後さらに大規模な古墳が作られるようになり、弥生時代後期前半まで残っていた縄文系の穀霊・祖霊祭祀から首長霊祭祀に変わり、古墳時代の先駆けになったと考えられます(詳細は「銅鐸祭祀は何故、消えた?」参照)。

八束命やその御子日高彦が西谷墳丘墓群を作り、祖父イタケルやその姉妹が3号墳と2号墳でそれぞれ八束命が祀ったと推理しています。そして日高彦は最大の9号墳で八束命を改葬して、王位継承の儀礼を行ったと考えています(詳細は「国引き神話は史実だった?(その5)西谷墳墓群の被葬者は?」参照)。日高彦は幼少期から父八束命に連れられて列島内の辰砂(水銀朱)などを発掘するために、記紀で日高見国と呼ばれる北上川流域まで出かけて発掘の拠点を作っていたので、東北弁は出雲弁の影響を受けていると考えています(詳細は「東北弁のルーツは出雲弁だった?」参照)。

日高彦は八束命の戦略に従って菊池川流域に前線基地として山鹿市方保田東原遺跡(かとうだひがしばるいせき)などを築いて、山陰や畿内の兵士を呼び集め、半島の混乱で衰退気味の倭国を襲ったと、弥生後期後半の鉄鏃・銅鏃の出土状況から推理しています(詳細は「【検証18】倭国大乱の痕跡だ!」参照)。佐賀平野や筑後平野に留まらず福岡平野や糸島平野まで侵略し、帥升の子孫の倭国王難升米を苦しめ、倭国は滅亡寸前まで追い込まれた模様です。倭国は楽浪郡との交易が途絶えて、鉄素材不足で鉄鏃など鉄製武器が作れなくなった模様で、福岡平野の集落で青銅祭器を溶かして銅鏃を作っています。

すでに「【大発見!】大国主命の生誕地か?」で説明しましたが、地名が豊岡市竹野町です。地元で「濱の天神さん」と呼ばれる鷹野神社の主祭神が建御雷神(タケミカズチ、大国主に国譲りさせた神)、その相殿に天穂日命(天神様菅原道真の祖神、日高彦)と天満大自在天神(菅原道真)が祀られています。鷹野神社の社伝によればその元宮はその北西の猫埼半島の付け根の小山に在る五社大明神です。天照皇大神宮つまり久々遅彦(高野御子、久々遅彦は王の襲名)を主祭神として、右側に八幡宮・愛宕神社、左側に春日神社・住吉神社となっていますが、そこに先代久々遅彦(魏志倭人伝の狗古智卑狗)つまり国譲り神話で天穂日命として隠された日高彦の王宮とした場所でしょう。日高彦の御子である高野御子(日高の御子を隠す隠語)はこの地で生まれたののだと推理しました(注1)。

藤原氏は高野山と丹生都比売神社の縁起に、高野御子が日高彦の御子であることを隠すために丹生都比売の子として登場させました。さらに日高彦と高野御子ゆかりの地を竹野と変えさせたとわかります(豊岡市竹野町は「たけの」ですが、丹後半島の地元は「たかの」呼んでいます)。弘法大師空海は修行場とした金剛峯寺の山号を高野山としたのです。つまり藤原氏によって徹底的に隠されたスサノヲを祖とする出雲・丹波三代(八束水臣津野命・日高彦・高野御子)の鎮魂によって、その祟りからこの世を護るための超能力を獲得するために空海は真言密教を開いたということなのです(注2)。

先述の銅鏃と思われるものが方保田東原や菊池市台(うてな)遺跡の環濠から出土していますので、倭国が日高彦の部隊を急襲したと推理しています。204年に公孫氏が半島を平定し、楽浪郡の南に帯方郡を設置したので、倭国は息を吹き返し、油断していた日高彦が難升米らに討たれたと推理しています。

日高彦の右腕の赤坂比古(和邇氏の祖、魏志倭人伝の伊聲耆)は遺体を日高彦の王宮(京丹後市竹野神社)のある丹後半島赤坂今井墳丘墓まで運び弔ったと考えています(詳細は「赤坂今井墳丘墓の被葬者は?」参照)。赤坂比古は倭国大乱で大活躍していた王を喪って、後継者の高野御子(後の大国主)はまだ幼いので途方に暮れていたはずです。そこに難升米は赤坂比古を懐柔する工作を行ったと推理しました。赤坂比古は八束命の娘を妻にして生まれた長女イチキシマヒメを姫巫女(卑弥呼)とするシャーマン王ですので、卑弥呼の太陽神のお告げによって政治を行うことを条件で狗奴国を裏切ったと推理しています。

倭国はこの時期を境にして、それまで盛行していた甕棺墓が急激に衰退しています。倭国が滅亡寸前まで追い込まれていたので、甕棺祭祀も行えない状態にまで追い込まれていたのだと思います。ということで、赤坂比古が倭国王難升米のパートナーとして活躍したので、倭国は帯方郡との交易に加えて半島南部の鉄資源までも手に入れることになりました。

一方、狗奴国には鉄資源が供給されなくなったために狗奴国王先代卑弥弓呼(ニギハヤヒ大王の子孫、記紀の開化天皇)が吉備から、西側からの攻撃を防ぐ生駒・葛城山系のある大和盆地の東側に纏向遺跡を造成し王都としました。210年頃築造とされる最初の纏向型前方後円墳の石塚古墳でニギハヤヒ大王を改葬するために、各地の旧奴国ゆかり王族・首長らを呼び寄せたと推理しています。纏向遺跡は水田などを持たない祭祀に特化した都市で、田原本町唐古・鍵遺跡の出雲・丹波王(生前の日高彦)配下の縄文系住人が使役され、集まった各地の人々に食料を供給したと考えられます。

日高彦の王子高野御子が成人し、赤坂今井墳丘墓で母刺国若比売の葬儀を行って正式に出雲・丹後王として狗奴国王を補佐できるようになったと考えています。豪華な頭飾りが副葬されていますので、大国主の母のものでしょう(詳細は「赤坂今井墳丘墓の被葬者は?」参照)。

弥生王墓の重要性について(書籍紹介もかねて)

大丹波チャンネル@YouTube

纏向遺跡の大型建物内では連日、倭国懲伏の祈祷を行い、倭国遠征の計画を練っていたと思われます。先代卑弥弓呼が崩御し、後を継いだ王(記紀の崇神天皇)が九州遠征を決断しました。仲哀天皇の熊襲征伐の話になっています。仲哀天皇は大神の神託を疑ったので、崩御する話になっていますが、倭国王に立った尾張王乎止与命(おとよのみこと)が大国主高野御子(記紀の武内宿禰)に討たれた史実を誤魔化しています。この後の高野御子が13歳の台与(近江・越を根拠地とするムナカタ族息長宿禰王の姫巫女、記紀神話の神功皇后)を卑弥呼の宗女として倭国女王に立て、狗奴国を裏切ります。高野御子の倭国が列島の大半に拡大されたので記紀神話などで大国主と呼ばれるようになったのです。日本が建国される話(詳細は「【検証20】景行天皇が建国の父だった!(その1)から(その4)」・「【検証19】日本建国のための戦いだ!」参照)と藤原氏により史実隠ぺいのために特に創作された出雲・丹後地方の伝承について長くなるので、またの機会にします。

(注1)これは四世紀に和邇氏が日高彦の終焉地に造成した山鹿市津袋古墳群の中の茶臼塚古墳から、その鬼門(北東方向)にある大国主が卑弥呼の死後の内戦に勝利して最初に国造りした宇佐市安心院町佐田地区の霊山米神山(475m)の山頂に引いた霊ラインをさらに延長した先に正確に五社大明神があるのです。さらに五社大明神のある小山の麓に置かれた誕生之浦の石碑が見つかったからです。国譲り神話のタケミカズチ神が上陸した場所という地元の伝承ですが、この石碑から高野御子(大国主)が生まれた場所だと分かります。茶臼塚古墳は丹後地方で見られる方形台状墓ですが、広大な鹿本平野を見下ろす高台にあり、倭国大乱で大活躍し、戦死した先代狗古智卑狗日高彦に相応しい立派な古墳です。その墳頂に大日如来の石祠が置かれており、大国主命の本地仏弥勒菩薩が胎蔵曼荼羅中央部の中台八葉院の中央の大日如来の鬼門(北東方向)に位置します。一方、米神山中腹の月の神谷に置かれた複数の石柱の方向が一斉に裏鬼門(南西方向)にある茶臼塚古墳に一斉に向けられていたのです。間違いなく、双方の関係を示していますので、四・五百キロも離れた地点を正確に結ぶ霊ラインをどのようにして作ったのか、とても不思議です(詳細は「【検証24】狗古智卑狗の墓発見!(その1)・(その2)」・「猿田彦大神の石碑のなぞ?」・「【大発見!】大国主命の生誕地か?」参照)。

(注2)空海から密教を習った伝教大師最澄も空海と同じ目的で比叡山延暦寺で天台宗を開いたのです。すでに日枝山は古代より大山咋神(おおやまくいのかみ、大物主神)が鎮座する神山として崇められていましたので、天智天皇が大津京の鎮護のために即位七年(668年)に日枝山麓の大津市坂本に大国主神(大山咋神)を祀る日吉大社を創建していました。最澄は日枝山を比叡山と改名し、大国主の本地仏を大黒天として国家鎮護の修行の場としました。

【関連記事】

高野御子の歌(その1)・(その2)犬猿の仲の由来かも

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

最後まで読んでいただき、感謝します。

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

初めての方は「【刮目天の古代史】古代史を推理する(^_-)-☆」に基本的な考え方を説明していますので、是非ご参照ください!

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっと応援をお願いします( ^)o(^ )

古代史ランキング

古代史ランキング